※ 本アーティクルは,北海道大学理学部・理学研究科在学時に行った検討を元にしたものです.

既に このページ の後半部分でおことわりしているので繰り返しになりますが,本アーティクルは『科学的論文』ではありません.既存の論文について批判的に(?)言及している部分がありますが,それは科学的反論などではなく,ましてやそれらの業績の価値を否定したり貶める意図は毛頭ありません.単に freedom of speech の権利を行使しているだけと思ってください.よくある『宇宙人は既に地球に来ていて我々のそばを歩いている!』式のアーティクルとでも思っていただければ.

はじめに

このアーティクルで取り上げる『氷上花崗岩とシルル系』は,私の地質屋としての初期キャリアを形成してくれた貴重なテーマですが,ある意味私にとって “複雑な” ものでもあります.そのへんは『私の黒歴史』ページに書きましたので,ここでは省略します.

“氷上対決巡検” の一コマ.住田町奥火の土西方斜面.1981年4月.

“氷上対決巡検” の一コマ.住田町奥火の土西方斜面.1981年4月.

右の写真は,このテーマの象徴ともいうべき 40 年前の思い出深い一コマです.詳しいことは『黒歴史』をご覧ください.この写真には足だけを除くと5人が写っています.一番奥の顎だけの人はどなたか分かりません.その手前が大上和良さん(岩手大)・私・加納 博さん(秋田大)・吉田 尚さん(地調)です.私を除く3人は既に他界されています.私が写っているのですから撮影者は私ではありません.記憶では共同研究者の永田秀尚さんだったと思います.

※ このテーマは,当初は私の個人研究,その後私が研究代表者を務める “氷上小岩体研究グループ” のちの『北上古生層研究グループ』の共同研究として行われたものです.このアーティクルでは,おもに私の個人研究で得られたデータ・知見について記述しますが,『共同研究の中で私が主体的に行ったもの』を含んでいます.両者のクリアな切り分けは難しい点もあります.私がオリジナルに取得・作成したもの以外には,その都度クレジット等を付記して紹介することとします.

下に,このテーマについての “公表部分” を文献リストとしてあげておきます.

川村信人(1977)世田米地域より発見されたシルリア系について.北日本古生代の造山運動,No.3, 17-23.(総研A 034003)

川村信人(1978)南部北上山地,火の土川流域のシルリア系.第85年学術大会(清水)講演要旨,147.

Kawamura, M. (1980) Silurian halysitids from the Shimoarisu district, Iwate Prefecture, northeast Japan. Jour. Fac. Sci.,Hokkaido Univ., Ser.4, 19, 273-303.

中井 均・田近 淳・川村信人・永田秀尚・川村寿郎(1980)南部北上山地,八日町-小松峠地域のシルル-デボン紀化石新産地.地質学雑誌,86, 356-358.

北上古生層研究グループ(1982)南部北上帯の先シルル紀基盤.地質学論集,No.21, 261-281.

川村信人(1982)南部北上帯シルル系奥火の土層の凝灰岩類.地球科学,36, 261-271.

川村信人(1983)南部北上帯シルル系奥火の土層と先シルル紀花崗岩体.地質学雑誌,89, 99-116.

川村信人・北上古生層研究グループ(1997)南部北上帯氷上花崗岩体と古生層の関係に関する補足的事実.川村信人・岡 孝雄・近藤 務編「加藤誠教授退官記念論文集」,103-109.(復刻版 PDF)

これらの “公表部分” には,ページ数の制限というものもあり,私が取得し持っているすべての資料が網羅されているわけではありません.また当時の印刷論文の制約として図・写真はすべてモノクロで,特に写真の品質は低解像度のアミ掛けにより非常に低いものとなっています.ネット公開されている低品質 PDF ではなおさらです.

“ウェブ・メディア” はこのような制約から我々を 自由 にしてくれました.このアーティクルの目的は,当時の写真資料の復元も含んで『氷上花崗岩とシルル系』について自分の手持ち資料をフルに紹介することにあります.

※ 本アーティクルに掲載する写真の多くは,1970-1980 年代撮影のアナログ写真を 1990-2000 年代に当時の技術で低解像度デジタル化したデータに対して,最新の AI ソフトウェアを使用して階調・解像度の復元を行ったものです.したがって,これらの画像データは厳密な『科学的正確さ』を持っていない可能性があります.

南部北上帯の先石炭系

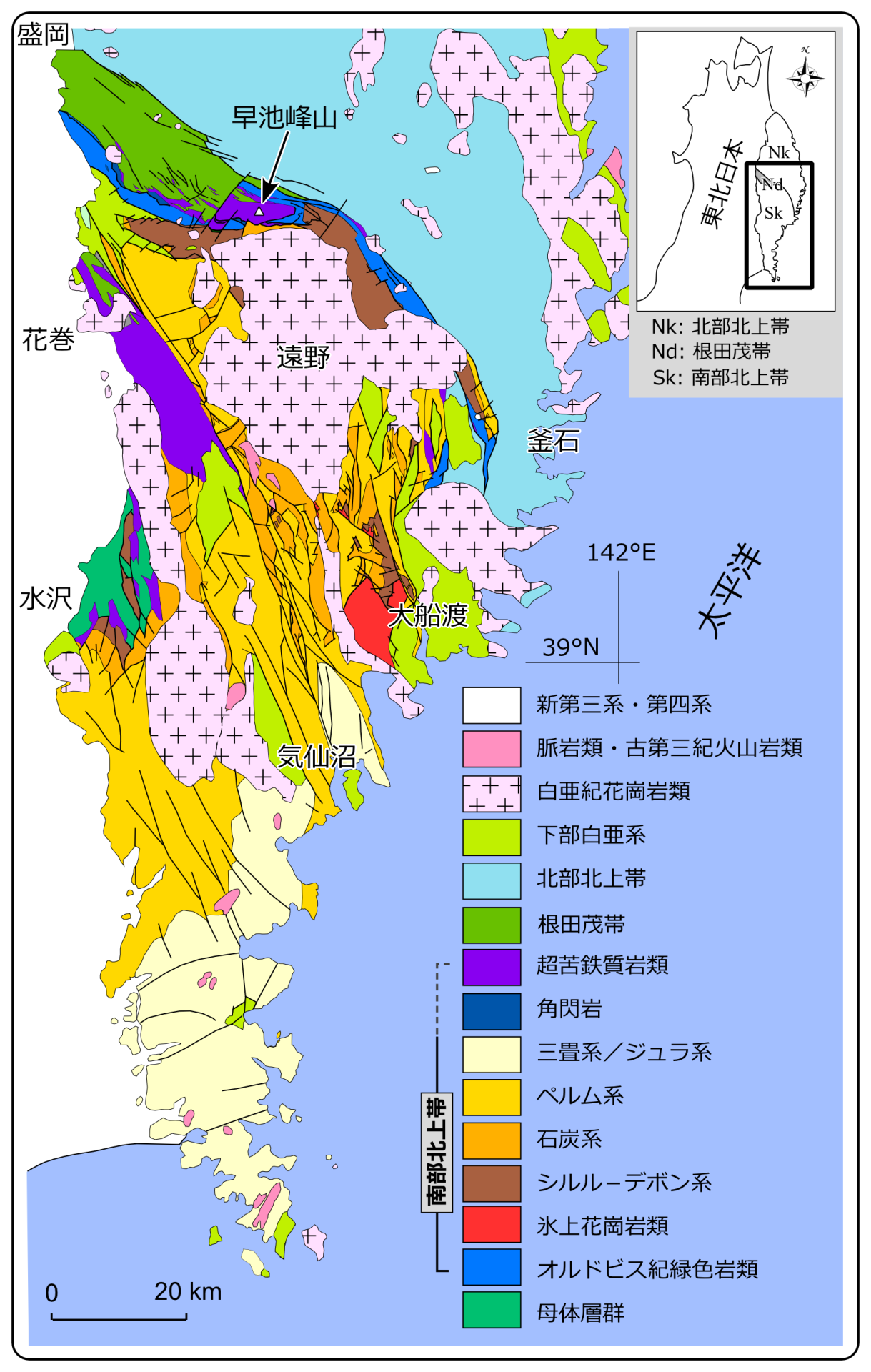

南部北上帯古生層の中で石炭-ペルム系以外の地質体は,シルル-デボン系ばかりではなくオルドビス紀島弧の下部構造を含む多様なもので,その分布面積は南部北上帯北縁部~西縁部ではかなり大きなものとなっています.

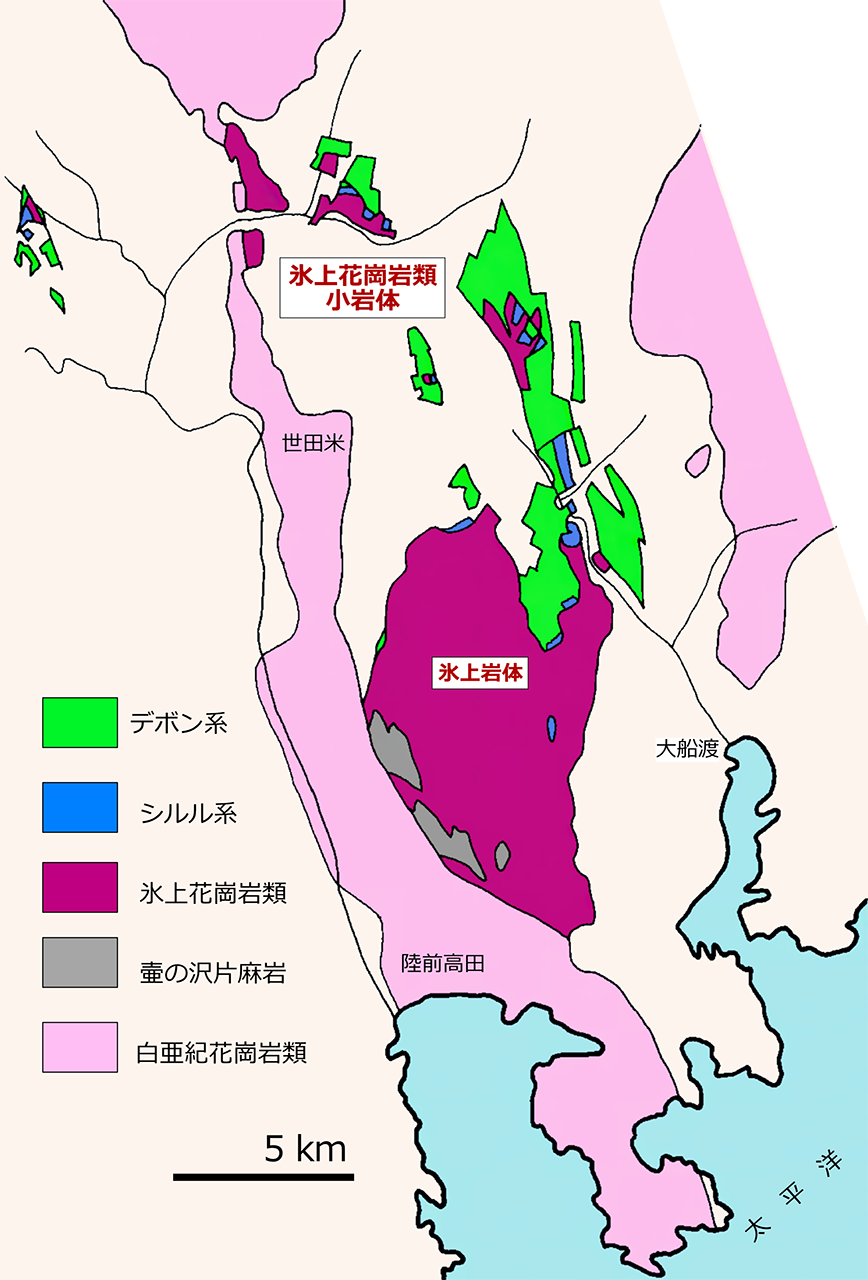

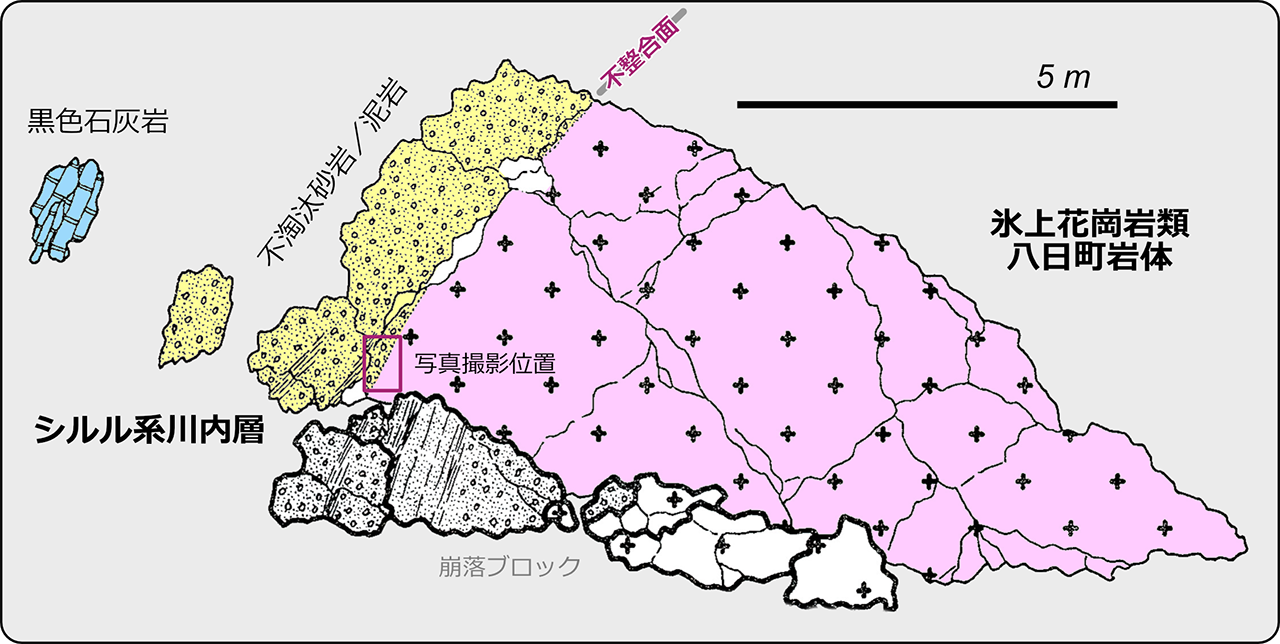

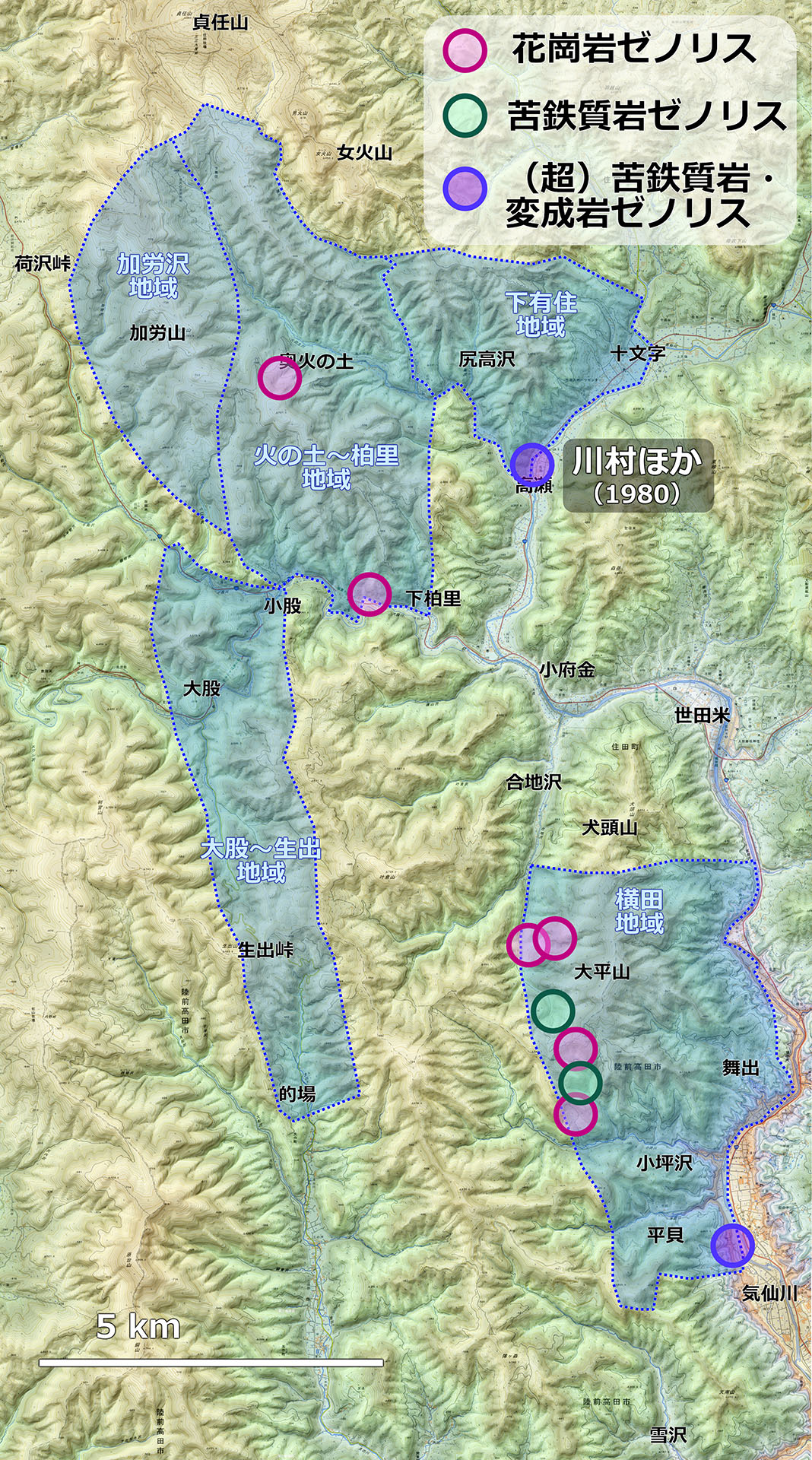

しかし,南部北上帯の “中央部” に限って見ると,その構成はシルル-デボン系と氷上花崗岩という比較的単純なもので,その分布面積も非常に小さなものです(左図).なお,ここで “中央部” と言っている部分には厳密な地質学的定義はありません.南部北上帯の北縁部(大迫-川井地域)・東縁部(釜石地域)・西縁部(長坂地域)を除いたものと大雑把に考えてください.

“中央部” におけるシルル-デボン系分布の大部分は日頃市地域に集中しており(左図・黒色点滅部),その分布は層位的下位の氷上花崗岩体の東部から北にかけて伸びています.

日頃市地域のシルル-デボン系

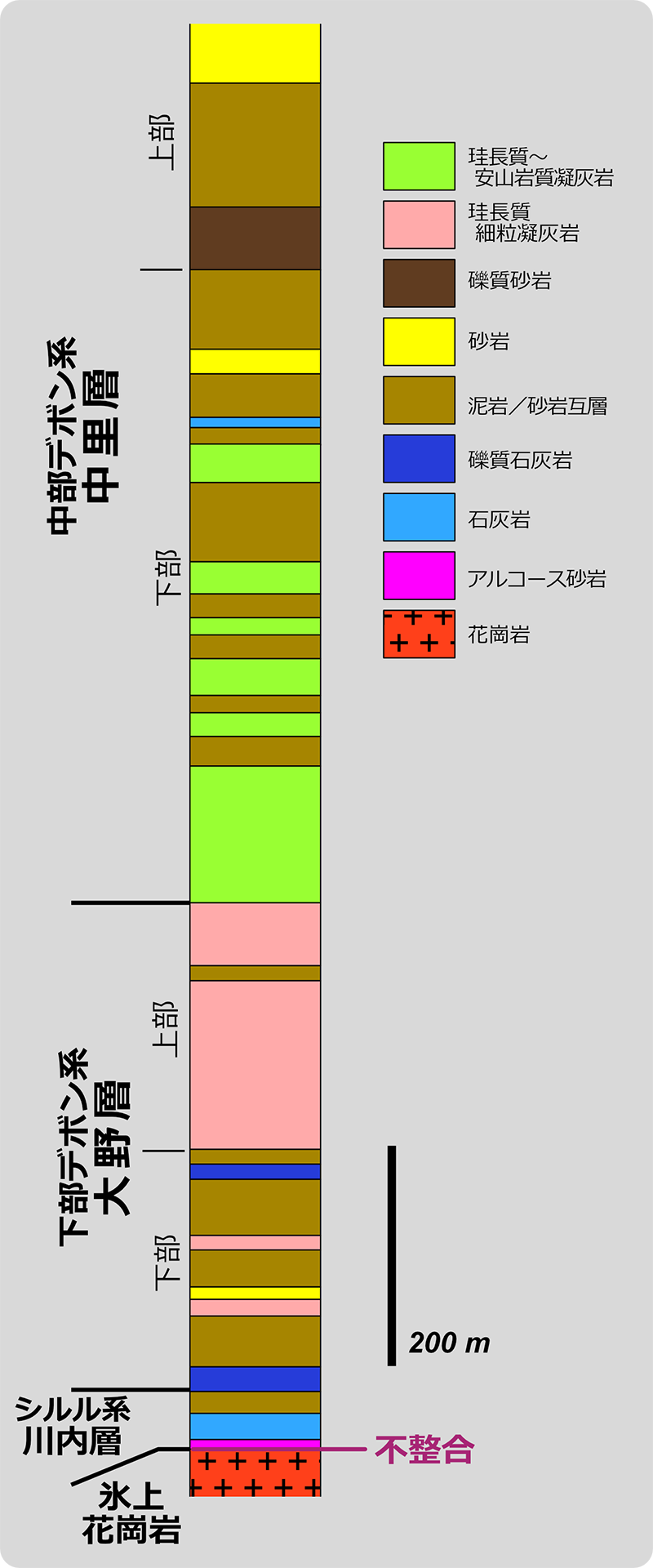

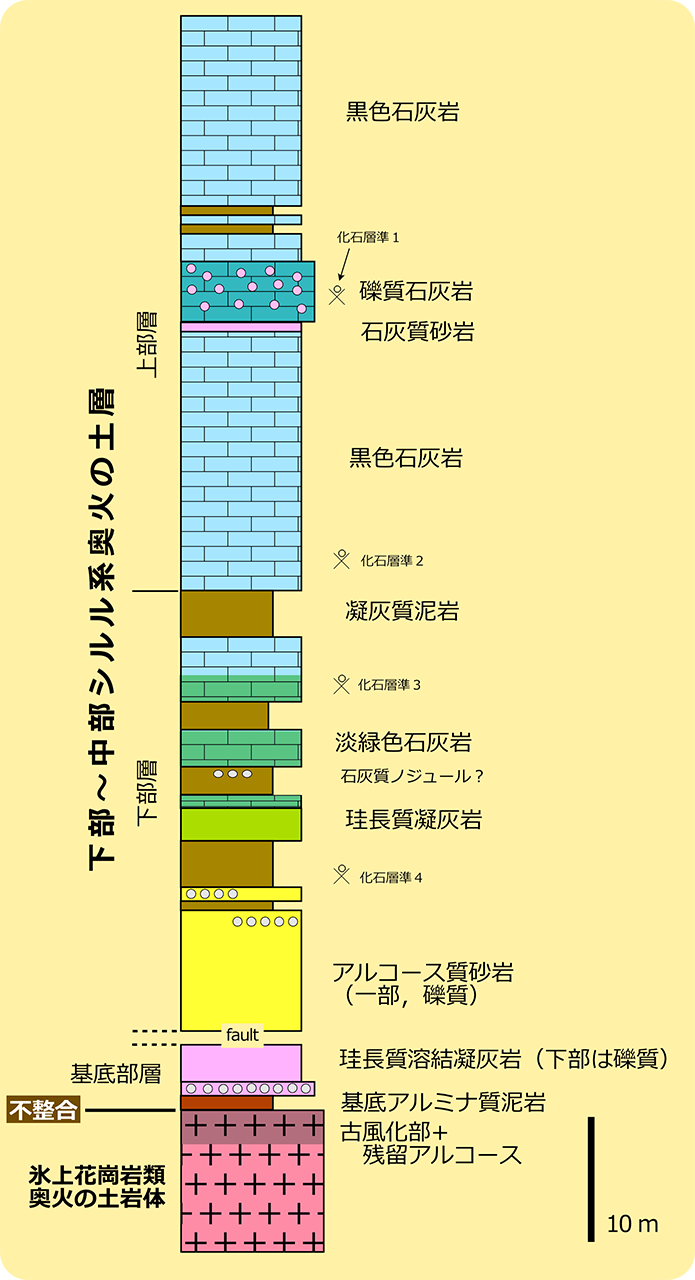

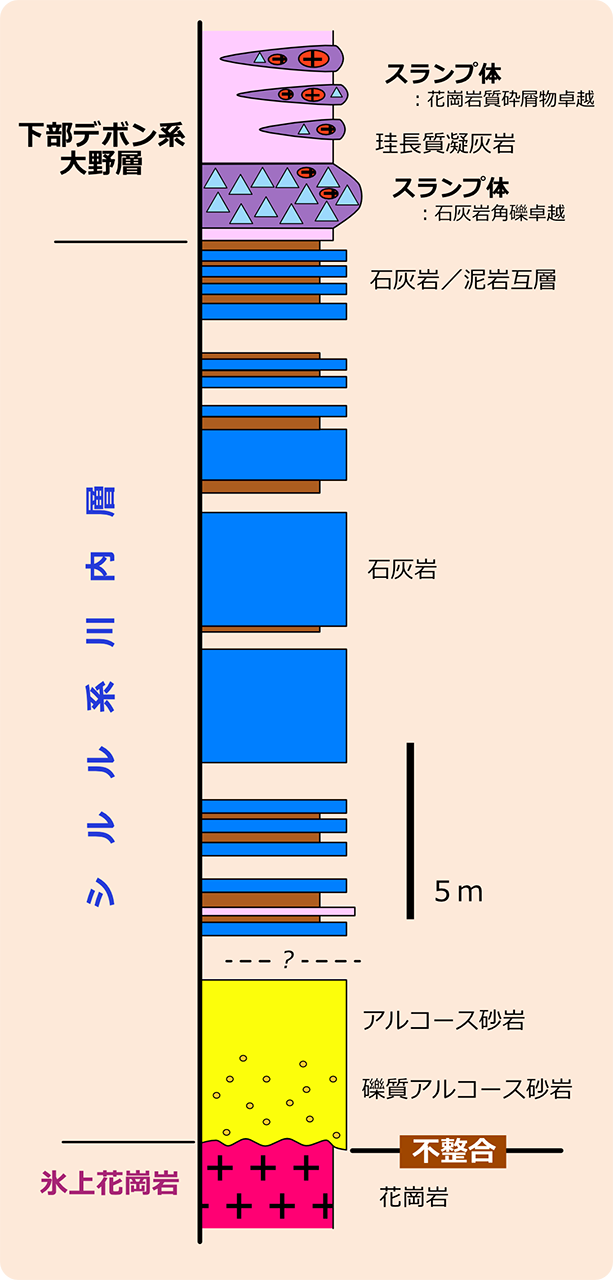

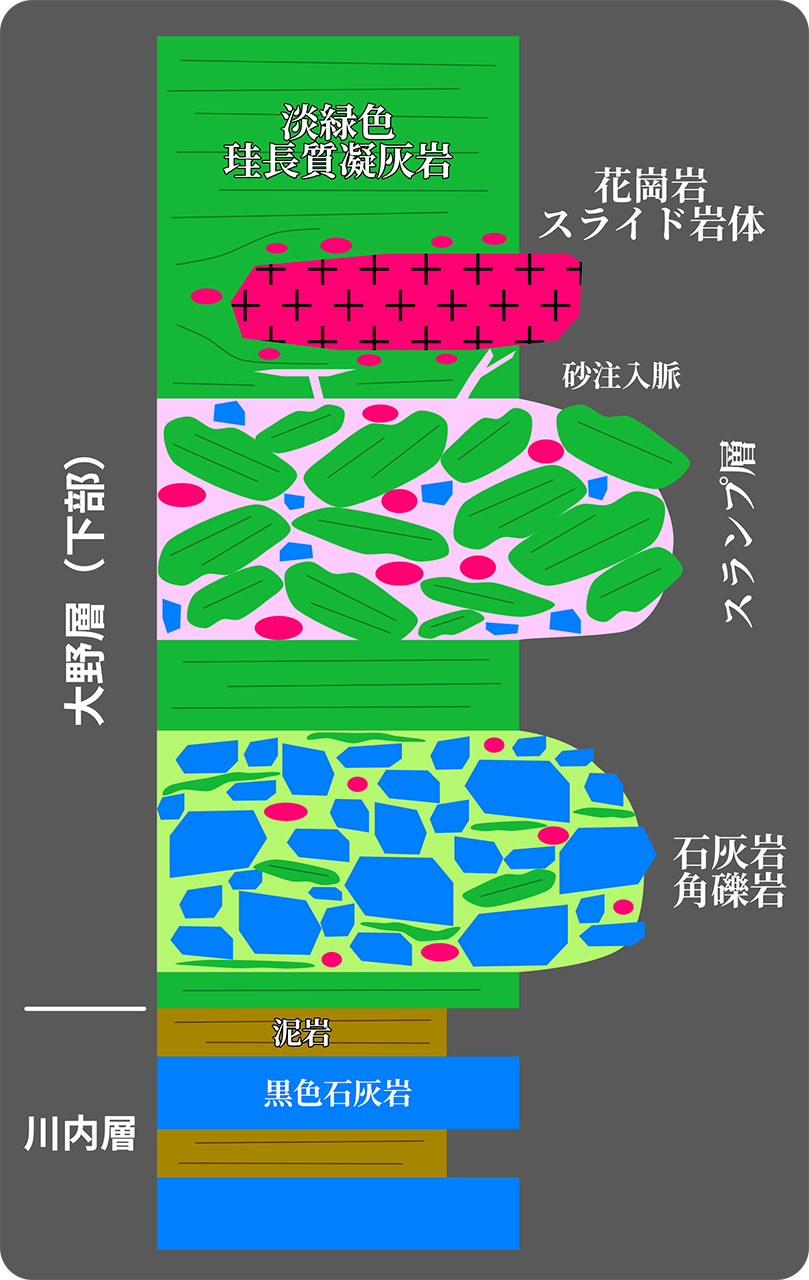

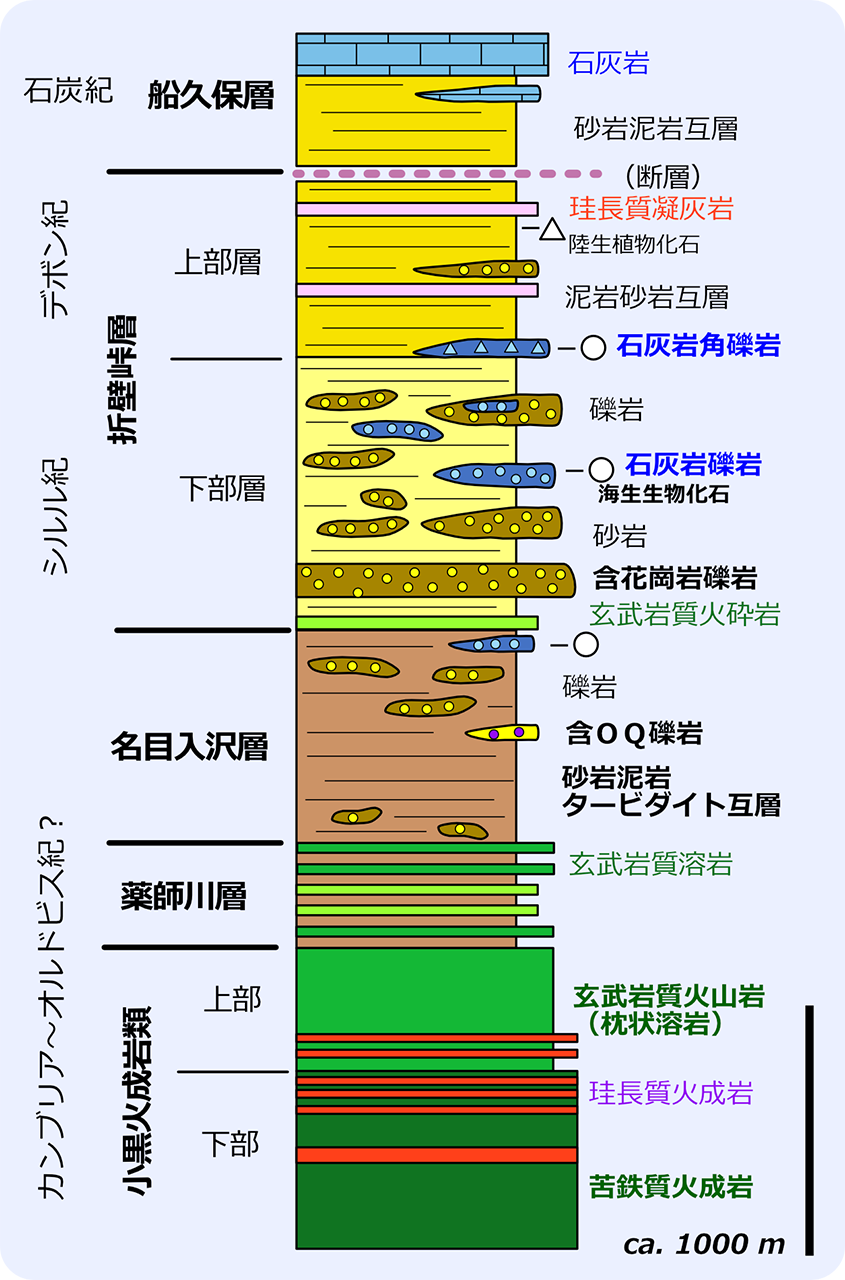

日頃市地域のシルル-デボン系の模式層序図を右に示します.梅田(1996)のデボン系柱状図をもとに,後出の村田ほか(1974)によるシルル系-氷上花崗岩を加え,ある程度独自の解釈を交えて描いたものです.

梅田真樹(1996)南部北上帯のデボン系大野層・中里層からの放散虫化石.地質学雑誌,50, 331-336.

シルル系川内層は,全層厚は 100 m 以下で薄いものです.Halysitids などの床板サンゴ化石を産する黒色石灰岩が特徴的で,基底アルコース砂岩を持って氷上花崗岩の上に不整合に累重しています(後述).

デボン系は,下位から大野層と中里層に区分されます.

大野層下部層は花崗岩や含化石石灰岩礫を含む礫質石灰岩(崩壊堆積物)が特徴的です.上部層はおもに薄層理珪長質細粒ガラス質凝灰岩からなります.

中里層下部層は安山岩質~珪長質凝灰岩を特徴とし,その一部は粗粒です.これらの凝灰岩についてはその岩相に関する記載はあまり行われておらず,岩石学的な詳細は不明です.上部層にかけての部分にはソールマークの発達するタービダイト互層が特徴的です.

これらの層序から読み取れる日頃市地域シルル-デボン系の “堆積構造場(tectono-sedimentary environment)” は...あまり材料は無いのですが,無理矢理考察してみると次のようになります.

① 花崗岩体の風化浸食面上に炭酸塩堆積場が形成される(後期シルル紀).

② 花崗岩体+炭酸塩堆積場前面部の崩壊により崩壊堆積物が形成される(前期デボン紀).

③ おそらく陸上で珪長質火山活動が起き,②上に海中降下火山灰堆積物が厚く堆積する.

④ 火山活動がやや安山岩質になり,③に加えて火山性重力流堆積物が堆積する(中期デボン紀).

⑤ 堆積盆の沈降傾向が明瞭になり,タービダイト堆積盆に移化していく.

⑥ 堆積盆の浅海化傾向が現れ,さらに上昇陸化→浸食を受ける(後期デボン紀?).

⑦ (上部デボン系~)下部石炭系に不整合に覆われる(気仙褶曲).

要するに,南部北上古生層研究者によるこのような考察例が少なすぎるのだと思います.逆説的ですが,1940-1960 年代の南部北上な方たちは(湊先生をはじめとして)全然そうではありませんでした.しかしその後テクトニクス・パラダイムが転換して以降は,不思議にそういう提示が行われていません.私自身もそうなので,反省混じりで書いておくことにします.

氷上花崗岩体とシルル-デボン系

氷上花崗岩体は,南部北上帯における “古期花崗岩” として古くから注目されていた深成岩体です.その年代は,デボン系などの古生層に対する “貫入関係” から,古生代後期あるいは中生代前期とする見方が有力でした(例えば;Ishii et al., 1960 など).

Ishii, K., Sendo, T., Ueda, Y. and Yamashita, Y. (1960) Granitic rocks of the Hinokamiyama district, northeastern Kitakami Massif. Sci. Rep. Tohoku Univ., Ser. III, 6, 439-485.

そういった見方を根本的に変えてくれたのが,村田ほか(1974)・Okami and Murata (1975) です.

村田正文・蟹沢聰史・植田良夫・武田信従(1974) 北上山地シルル系基底と先シルル系花崗岩体. 地質学雑誌,80, 475-486.

Okami, K. and Murata, M. (1975) Basal Sandstone of the Silurian Kawauchi Formation in the Kitakami Massif, Northeast Japan. Jour. Geol. Soc. Japan, 81, 339-348.

彼らは,このシルル-デボン系の構造的下位にある花崗岩体が実際に層位的にもその下位にあるもので,両者の関係は不整合であると結論付けました.Epoch-making な発見でしたが,氷上花崗岩とシルル-デボン系の関係についての問題がすべて解決したとは言えない点もあります.これらについては,以降さまざまな観点から詳しく紹介したいと思います.

氷上花崗岩類

氷上花崗岩類とシルル-デボン系の分布概略図.

氷上花崗岩類とシルル-デボン系の分布概略図.

氷上花崗岩類(Hikami Granites)は既に紹介した通り,南部北上帯古生層の中に分布する古期花崗岩類です(右図).

最大の岩体は陸前高田市と大船渡市の境界に位置する氷上山(ひかみさん)周辺に分布する氷上花崗岩体です.その北方には,比較的規模の小さな岩体がいくつか散在し,それらはまとめて『氷上花崗岩類小岩体』と呼ばれています.

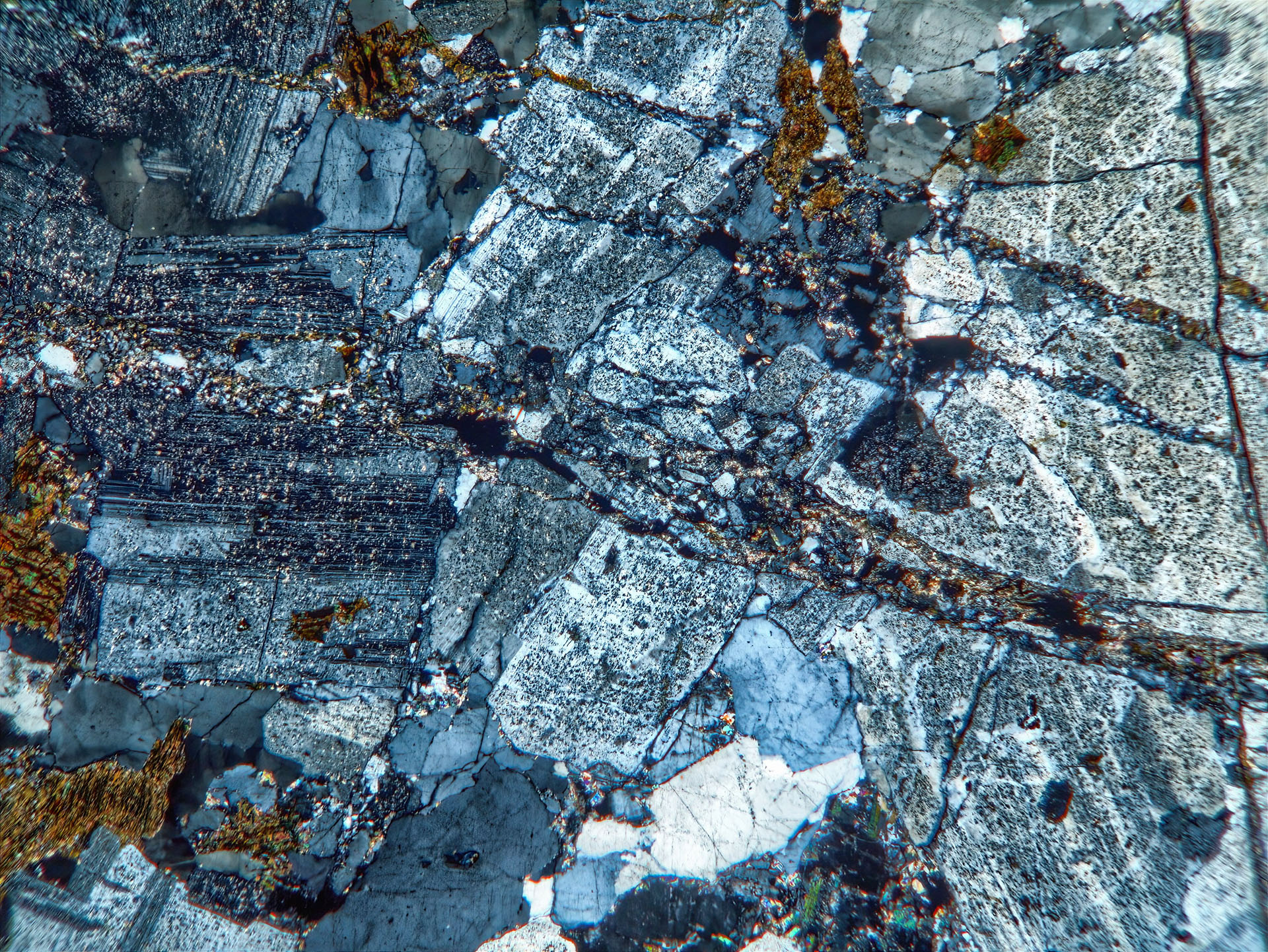

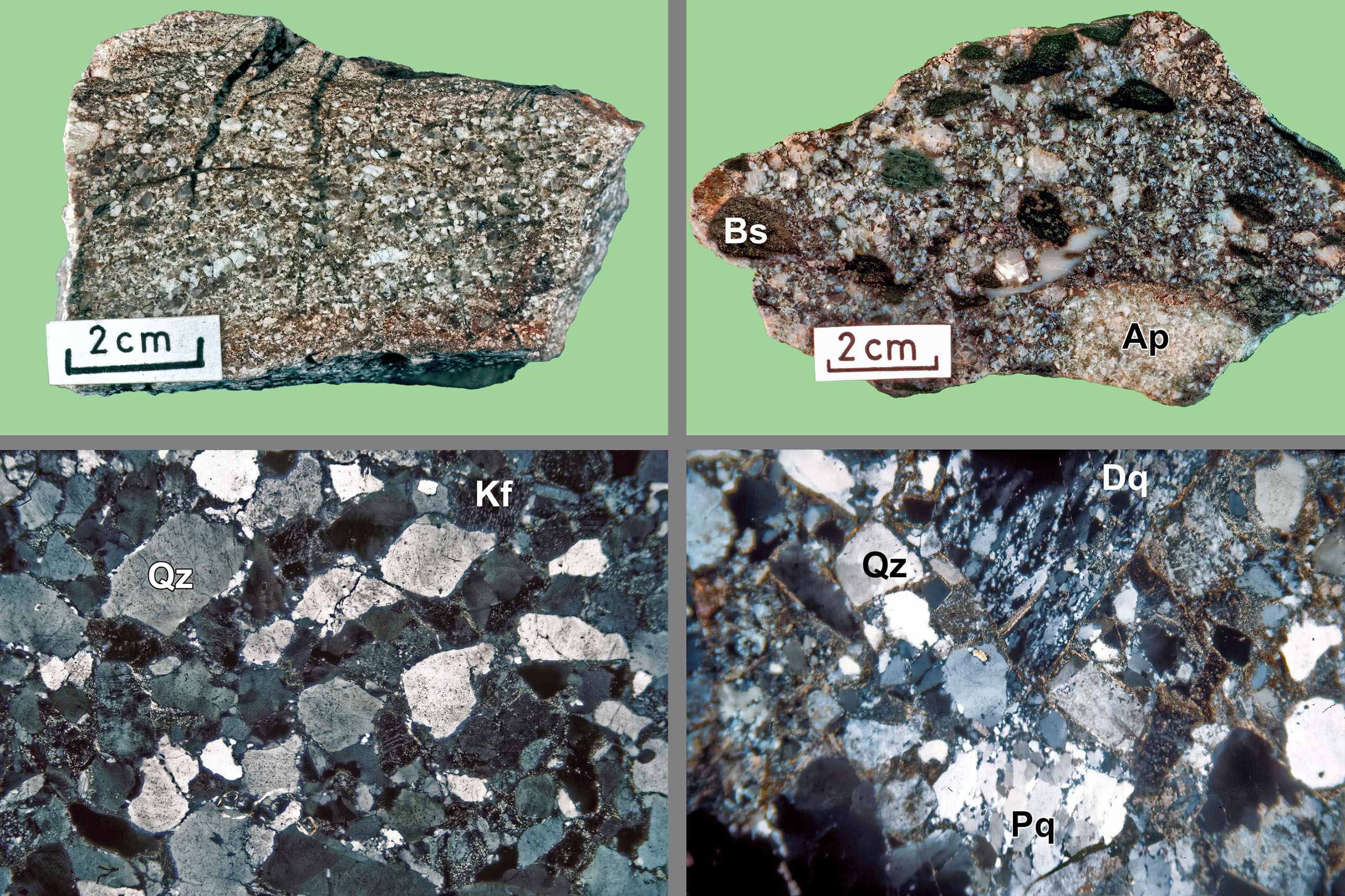

氷上花崗岩類のカタクラスティックな岩相を示す顕微鏡写真.住田町八日町.直交ポーラー.スケールは不明だが長辺が 1 -2 mm 程度と思われる.

氷上花崗岩類のカタクラスティックな岩相を示す顕微鏡写真.住田町八日町.直交ポーラー.スケールは不明だが長辺が 1 -2 mm 程度と思われる.

氷上花崗岩類の最大の岩相特徴は,程度の違いはありますが全体にカタクラスティックであるということです(左写真).その特徴によって,近傍に露出する非変形の白亜紀花崗岩類とは野外でも一目で(?)区別できます.

氷上花崗岩体

氷上花崗岩体は,東西 7 km・南北 11 km の分布を持つ氷上花崗岩類の中で最大の岩体です.その東半部はシルル-デボン系の構造的下位に位置していますが,西半部ではシルル-デボン系を伴わずペルム系と接しており,西縁は白亜紀花崗岩体によって切られています.

その岩石学な区分や性格については,正直なところ専門家ではない私にとっては,よく分からない点が多々あります.

例えば許(1976)では塊状でカタクラスティックな『岩体A』と片状・流理構造を特徴とする『岩体B』に岩相区分され,後者が前者に対して貫入関係を示すとされています.しかし岩体Bの “流理構造” が液相貫入時の流動構造なのかは明確に示されていません.岩体Aが東側に,岩体Bが西側に分布しています.しかし一方,Ishii et al. (1960) では片状構造を持つ『氷上山型 ≒ 許(1976)の岩体B』と,それを持たない『大野型 ≒ 許(1976)の岩体A』に区分し,後者が前者に貫入したものとしており,前後関係が逆になっているように見えます.平面分布も大局的には上の等式が成り立っているようですが,大きく異なっている点もあり consistent ではありません.

氷上花崗岩類の岩石学については小林・高木(2000)によるその後の再検討がありますので,興味のある方はそちらを参照してください.

許 成基(1976)氷上花崗複合岩体.地球科学,30,39-53.

小林靖広・高木秀雄(2000)南部北上帯氷上花崗岩類の岩相区分, 構造および岩石化学.地質学論集,No.56, 103-122.

氷上花崗岩類小岩体

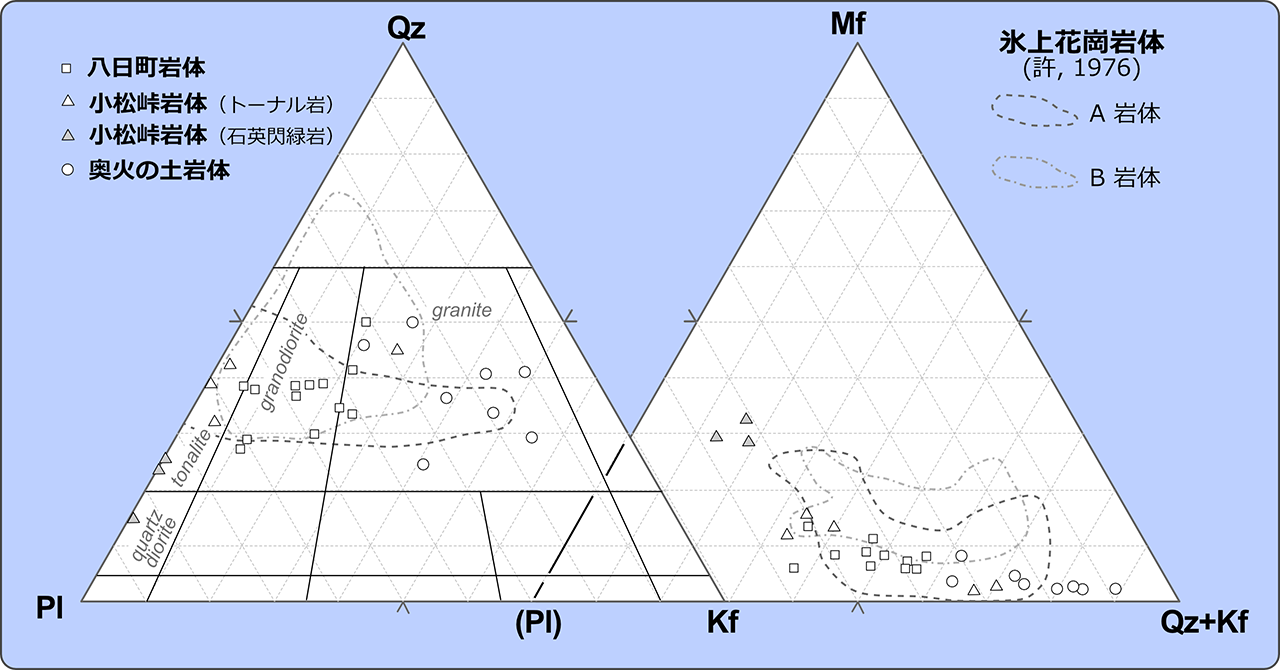

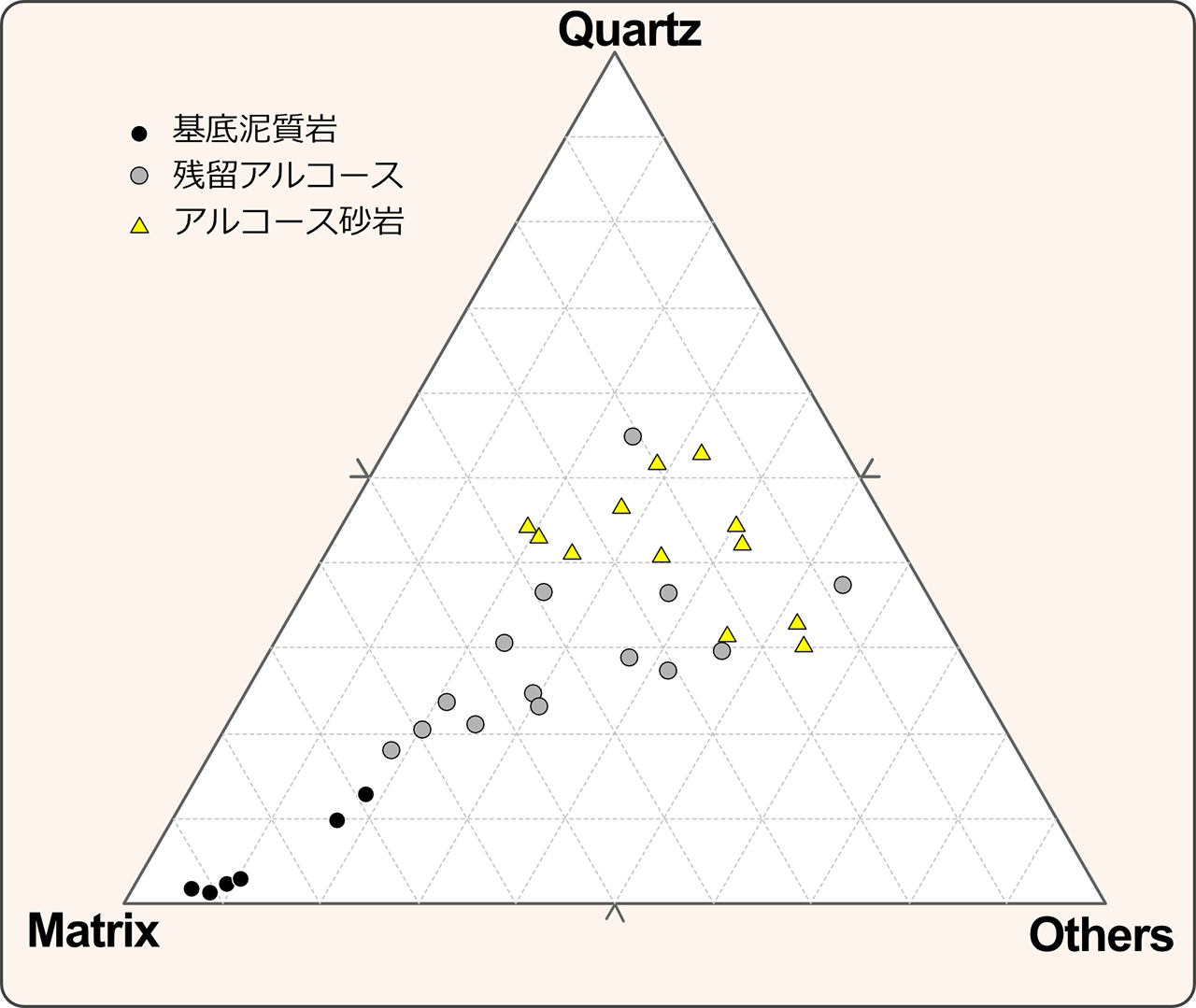

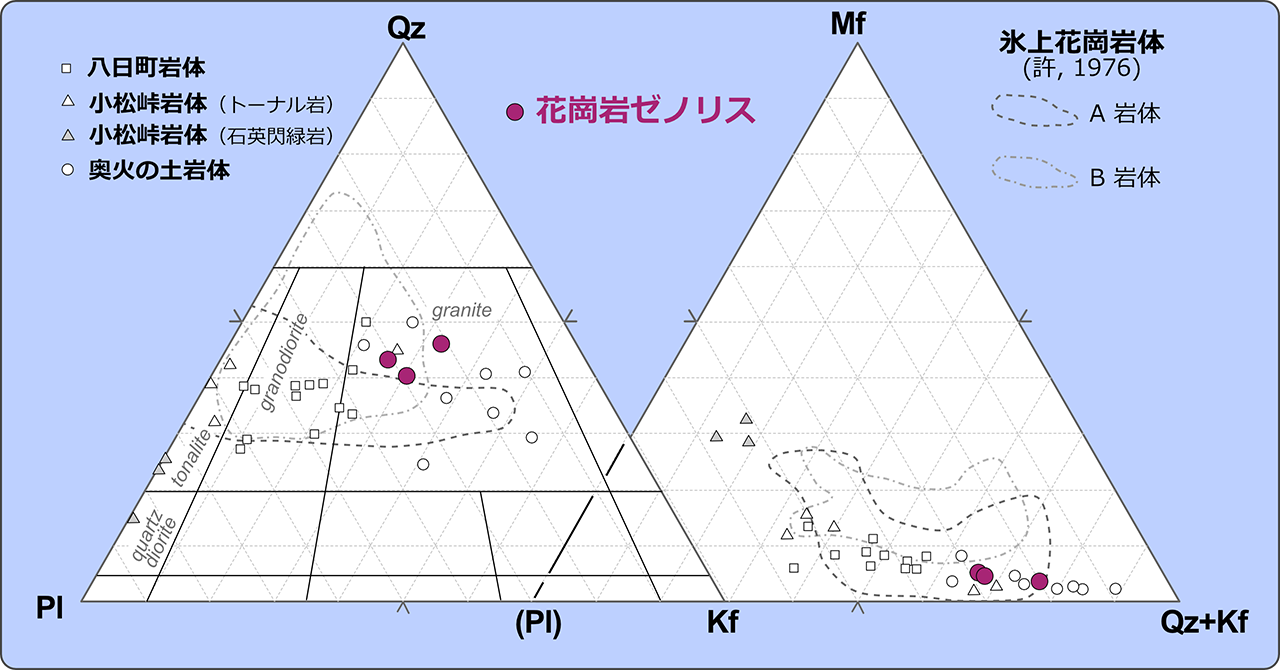

氷上花崗岩類小岩体のモード組成.北上古生層研究グループ(1982)に掲載の図をもとに編集.

氷上花崗岩類小岩体のモード組成.北上古生層研究グループ(1982)に掲載の図をもとに編集.

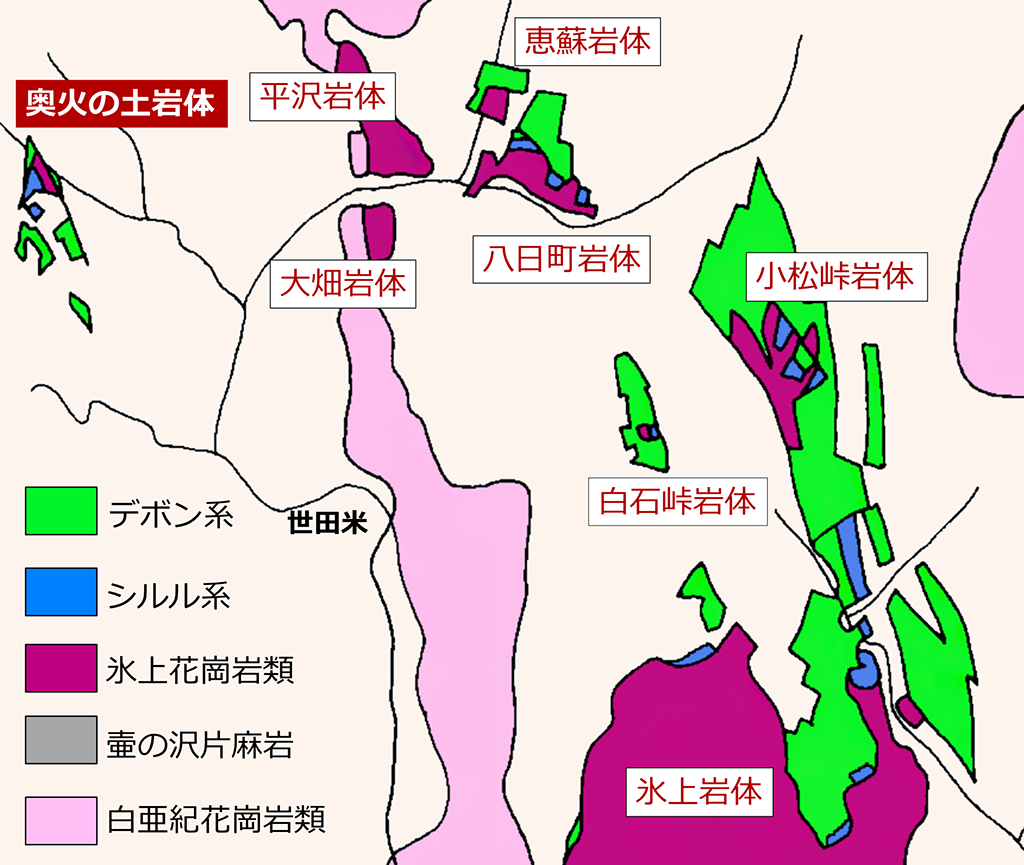

氷上花崗岩類小岩体は,最大岩体である氷上岩体の北方に分布する孤立岩体群です(右図).

白石峠岩体を除くと,それらの分布は氷上岩体東側の “角状分布部” から北に延びる北東に張り出した弧状形態を示しているようにも見えます.奥火の土岩体がその西端です.

この弧状分布は,南西側のペルム系と北東側の石炭系以下の地層との断層境界であるようにも見えます(上の地質インデックス図・および20万分の1地質図幅『一関』参照).しかしそれは南部北上帯の一般的な構造方向(NNW-SSE)と大きく斜交しており,その意義はまったく不明です.

岩相的には,許(1976)の岩体A,Ishii et al. (1960) の大野型に相当するものが大部分と思われますが,詳しいことは分かっていません.小松峠・八日町・奥火の土岩体のモード組成を右図に示します.小松峠岩体はアルカリ長石に乏しいトーナル岩~石英閃緑岩の組成を示しますが,奥火の土岩体はアルカリ長石+石英に富み,八日町岩体は両者の中間的な組成を示す...といった特徴がありますが,変成・変形に加えて古風化も受けているものですので,それが岩石学的に意味のある差異かどうかは微妙なところです.なお “花崗岩ゼノリス” については,のちの章で詳しく紹介します.

これらの小岩体は,白亜紀気仙川花崗岩体に隣接する平沢・大畑岩体を除いて,すべてシルル系石灰岩を伴っています(Kawamura, 1980;中井ほか,1980).ただし,白石峠岩体に接する石灰岩からは時代決定化石は得られていません.

また上図に示したように,それらの周囲には “デボン系” の比較的広い分布が知られていますが,産出化石と特徴的な岩相から大野層相当と判断される八日町岩体周辺のもの(中井ほか,1980)を除くと,いずれも珪質~珪長質凝灰質の岩相によって “中部デボン系(=中里層)?” と類推されているに過ぎず,時代決定化石は得られていません.

壺の沢片麻岩

褶曲構造を示す壺の沢片麻岩.陸前高田市竹駒町壺の沢.

褶曲構造を示す壺の沢片麻岩.陸前高田市竹駒町壺の沢.

氷上花崗岩体西部には “壺の沢(つぼのさわ)片麻岩” と呼ばれる大規模な砂泥質変成岩体が包有されています.これは氷上花崗岩類小岩体中やその周辺では見られないもので,岩体B(許,1976)・氷上山型(Ishii et al., 1960)の中だけに存在しています.

壺の沢片麻岩の位置づけについては,加納(1954)による『本来の片麻岩ではなく準片岩のホルンフェルス(意訳)』という指摘は重要です.440 Ma より古いジルコン年代(Suzuki and Adachi, 1991)などいろいろ興味深い点もありますが,現在のところ私には考察できることは何もありません.

加納 博(1954)北上中軸帯における花崗岩類と堆積岩類の構造的関係(1)花崗岩類の構造解析.地質雑,60,241−255.

Suzuki, K. and Adachi, M. (1991) Precambrian provenance and Silurian metamorphism of the Tsubonosawa paragneiss in the South Kitakami terrane, Northeast Japan, revealed by the chemical Th-U-total Pb isochron ages of monazite, zircon, and xenotime. Geochemical Journal, 25, 357-376.

絶対年代

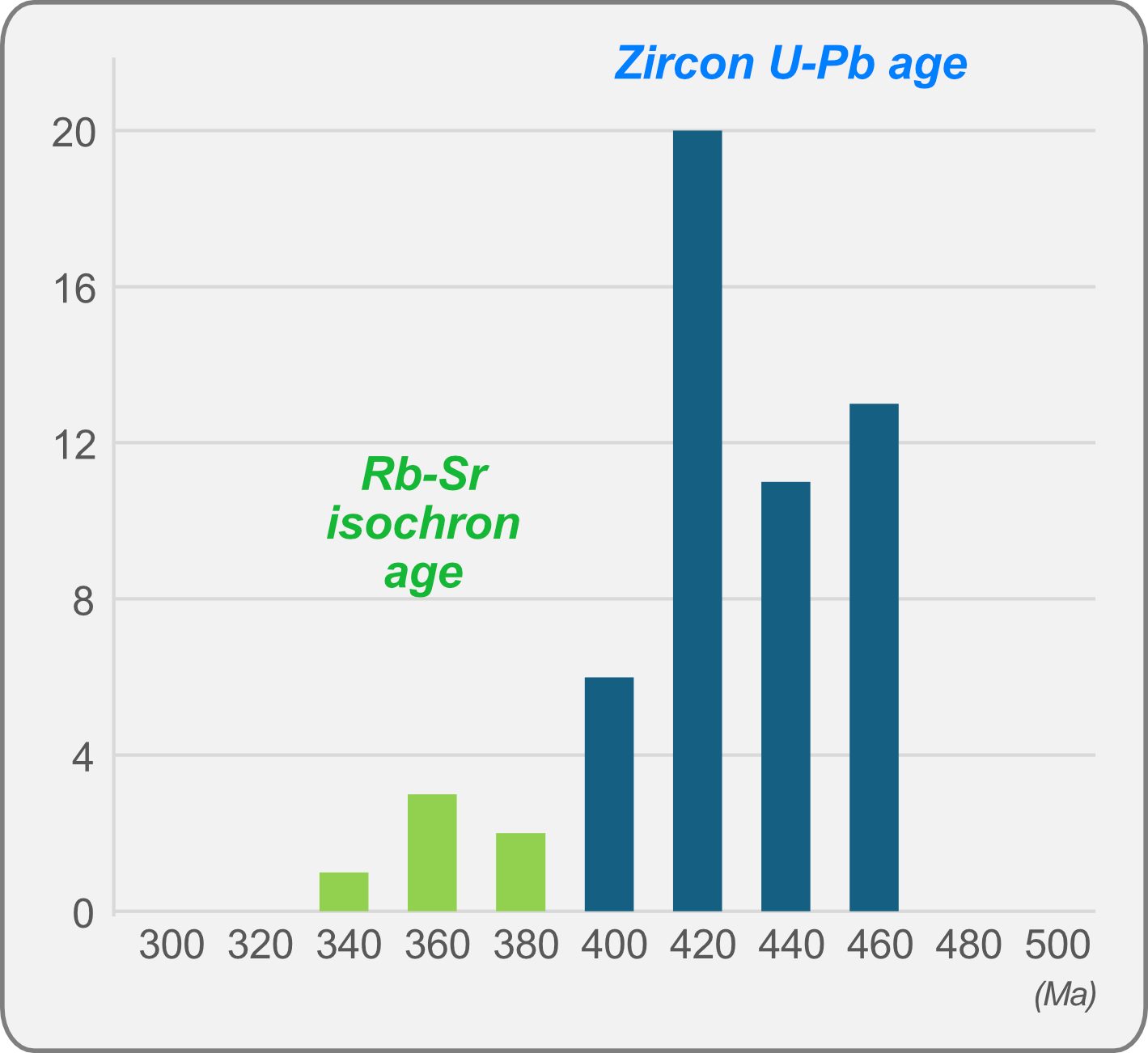

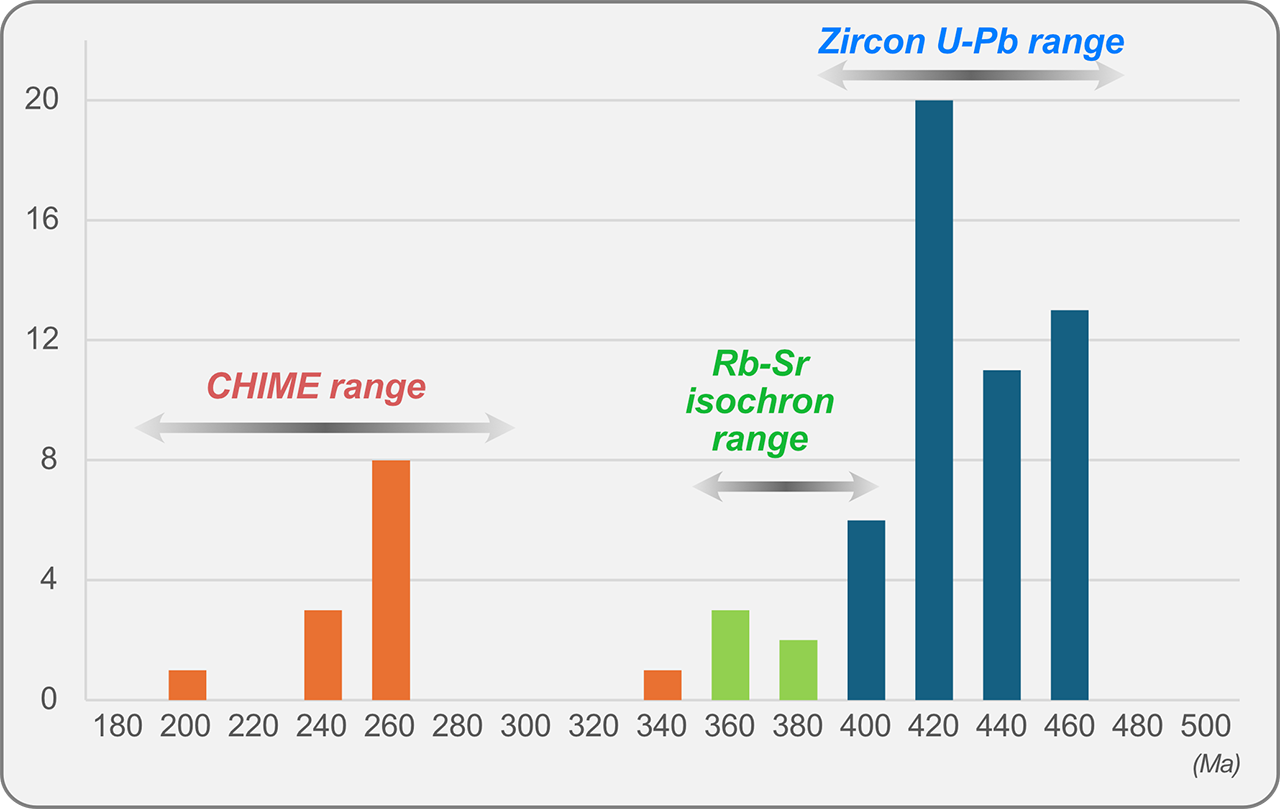

氷上花崗岩類の絶対年代は,柴田(1973)を端緒としてさまざまな分析手法によって得られています.その全体を網羅的にフォローすることは私には到底できません.それらの一部はこの項の末尾に文献リストとしてあげましたので,参照してください.なお,CHIME 法による年代については,あとの章で別個に詳しく述べたいと思います.

右図に示したのは,これらの文献から収集した氷上花崗岩類の絶対年代値のヒストグラムです.コラム幅は 20 Ma で集計しています.断っておくと,絶対年代値というものにはさまざまな岩石学的留意点があり,同位体年代学に素人の私はそれらを十分に理解しているとは言い難いところがあります.したがって,(科学的な不正確さを含む)単なる参考と考えて下さい.

無理矢理(恣意的に?)まとめてみると,以下のようになります.

① 1990年代以降に得られたジルコン U-Pb 年代は,400 - 460 Ma(後期オルドビス紀~前期デボン紀)のレンジを持ち,420 Ma(後期シルル紀)前後にピークがある.

② しかし,380 - 400 Ma(前期~後期デボン紀)の年代値も少数ながら認められる.

③ 350 - 370 Ma(前期石炭紀~後期デボン紀)前後の Rb-Sr 全岩アイソクロン年代にも無視しがたいところがある.

村田(1973)で明らかになった中部~上部シルル系との不整合関係を考えると,②③は,ある意味 enigmatic と言うべきで,その点をどう統一的に考えたらよいのかは,すでに言ったように『私には分かりません』.

氷上花崗岩類の中に,420 - 460 Ma の花崗岩類と,それに貫入するデボン紀の花崗岩類(・火成作用)が共存しているという考え方もありますが,後に述べるデボン系との関係を考えると,私には非常に不自然に感じられます.つまり,氷上花崗岩類が全体としてまとまった地質体を形成していることとうまく適合しません.420 - 460 Ma 花崗岩とそれに貫入するデボン紀の花崗岩があるとした場合,その新たな火成作用が氷上花崗岩類の内部で発生し,その中だけに花崗岩の貫入を起こしたはずはありません.その外部にあるシルル-デボン系中にも花崗岩は当然貫入するはずだからです.もちろんそういう現象は,あとに述べるようにどこにも認められていません.

柴田 賢(1973)氷上花崗岩および薄衣花崗岩礫の K-Ar 年代.地質雑,79,705-707.

Shibata, K. (1974) Rb-Sr geochronology of the Hikami granite, Kitakami mountains, Japan. Geochem. Jour., 8, 193-207.

Watanabe, T., Fanning, C.M., Uruno, K. and Kano, H. (1995) Pre-Middle Silurian granitic magmatism and associated metamorphism in northern Japan: SHRIMP U-Pb zircon chronology. Geological Journal, 30, 273-280.

浅川敬公・丸山孝彦・山元正継(1999)南部北上帯,氷上花こう岩体の Rb-Sr 全岩アイソクロン年代.地質学論集,no.53,221-234.

下條将徳・大藤 茂・柳井修一・平田岳史・丸山茂徳(2010)南部北上帯古期岩類のLA-ICP-MS U-Pb ジルコン年代.地学雑誌,119, 257-269.

佐々木 惇(2016)南部北上山地,氷上花崗岩類の成因と前期古生代日本列島の火成活動.岩手大学大学院教育学研究科修士論文,128 p.(岩手大学リポジトリで公開)

シルル系奥火の土層

東北大学の研究者によって南部北上山地からシルル紀化石が発見されたのは,1930 年代後半のことです.それ以来,シルル紀化石の産出が知られていたのは大船渡市日頃市地域のみでした.

シルル系奥火の土層(Okuhinotsuchi Formation:Kawamura,1980)は,世田米地域で唯一のシルル系で,発見されたのは 1970 年代になってからのことです(川村,1977;川村,1978;Kawamura, 1980;川村,1983).また,この地域に氷上花崗岩類が存在することも一般には知られていませんでした.北大地鉱教室卒論(高橋輝明,1969MS)ではじめて発見されたもの(許,1976)ですが,公表されていません.その卒論調査時には,のちにシルル系化石が発見された石灰岩の存在自体は当然確認されていましたが,それは『中部石炭系長岩層』と判断されていました.

発見

奥火の土斜面.1981年4月撮影.マウスオーバーで説明を表示し,マウスホイールでズーム,ダブルクリックで初期表示に戻る.

シルル系奥火の土層の発見は 1975年 11月のことでした.その経緯は『黒歴史』ページに詳しく書きましたので,ここでは省略します.場所は住田町奥火の土の西方で,火の土川に面した北斜面上です.なお,奥火の土層と奥火の土花崗岩体との関係が不整合であることを確認(・確信)したのは 1978年 4月の調査の時でした.

上のパノラマ写真は発見から6年後に撮影したものですが,おそらく発見当時と状況はあまり変わっていません.当時のリバーサルフィルム撮影の低解像度スキャンを AI 技術で画質・解像度を復元したものです.

斜面下部に氷上花崗岩類が露出し,その上位にシルル系が重なっています.向かって右側に基底不整合露頭(赤星印)がありますが,中央部~左側では低角断層関係にあり基底相は欠如しています.

奥火の土斜面の傾斜量図.国土地理院地図による.マウスオーバーで等高線・説明を表示する.紫色シェードは氷上花崗岩+シルル系の大体の分布範囲.

奥火の土斜面の傾斜量図.国土地理院地図による.マウスオーバーで等高線・説明を表示する.紫色シェードは氷上花崗岩+シルル系の大体の分布範囲.

※ このパノラマ写真は,縦位置で撮影した7枚の写真を低解像度スキャンしたものを PTGui で cylindrical に合成したものです.非デジタル時代なので撮影焦点距離は分かりませんが,パースから判断すると標準~中望遠のレンジかと思われます.そのパノラマ合成の結果として,大きな “バーチャル像面湾曲” が発生していますが,それを差し引いても,この斜面の形状は今にして見ると『何かありそうな』感じがします.つまり,背後の標高の高い部分との間に “段差” があり,その手前の斜面が押し出しているようにも見えます.防災研の地すべりマップで見てもなにもありませんが,国土地理院地図で傾斜量図を見ると,この斜面の背後には明らかな傾斜変換部(=急傾斜部)があります(右図矢印).その東(写真で向かって左)側の地形も非常に怪しいです.GoogleEarth でも見てみましたが,植生被覆と DEM のいい加減さ?で特に何も見えませんでした.

ということで,この斜面全体が(地すべりとまでは言わずとも)ある種の斜面クリープを起こしている可能性は排除できません.そうなるとそこで観察・取得した地質データにも?マークがついてしまうわけですが,今更どうにもなりません.『そういうものは無い』(!)ものとして以下の記述を行います.

※ 上に,奥火の土斜面のその後の状況を示します.左が発見の19年後,右が26年後の状況です.どちらも,かつてまっさらの伐採斜面だったところは杉林となり,不整合露頭はそれに埋もれています.伐採道沿いの露頭も,26年後にはほとんど見えなくなっています.『黒歴史』ページの方にも書きましたが,発見は調査のタイミングの偶然性に支配されていたわけで,ちょっと暗澹とします.現在は右写真からさらに20年以上が経過し,この斜面はどうなっているのでしょうか? 案外,次の伐採サイクルでリニューアルされていたりして...

分布と層序

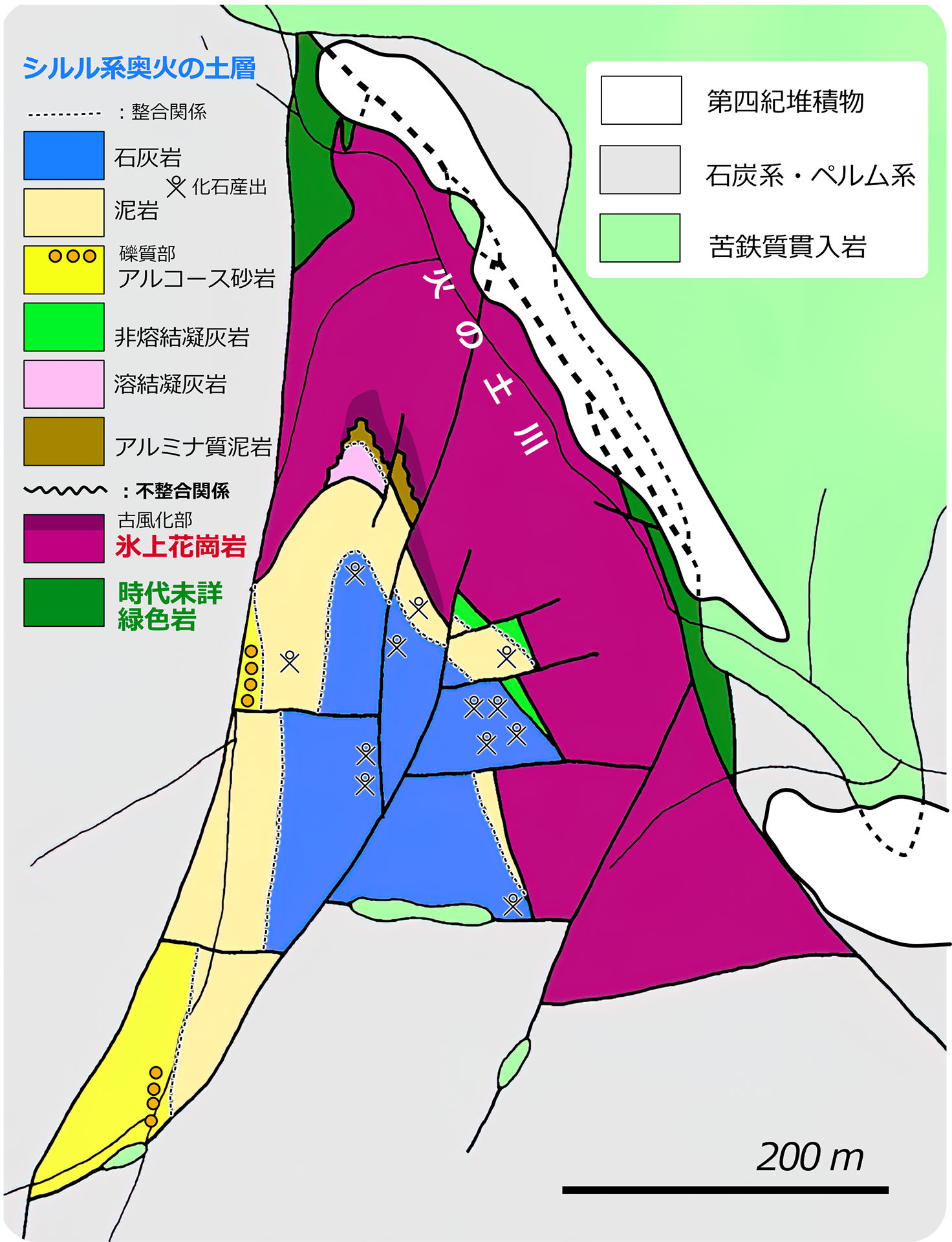

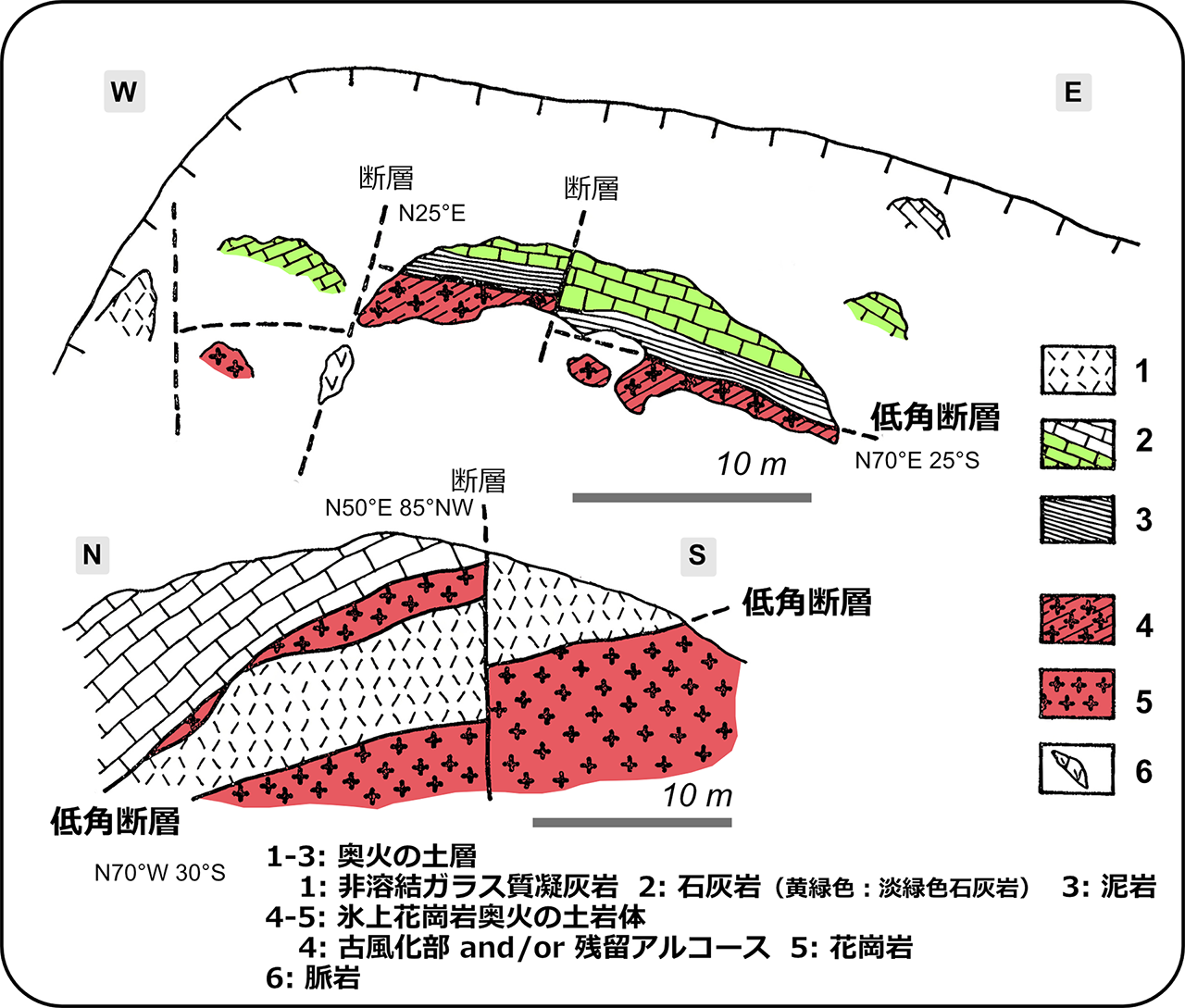

奥火の土層の地質図.川村(1983)に掲載の地質図の中央部を簡略化し彩色したもの.マウスオーバーで留意ポイントを表示する.

奥火の土層の地質図.川村(1983)に掲載の地質図の中央部を簡略化し彩色したもの.マウスオーバーで留意ポイントを表示する.

シルル系奥火の土層と氷上花崗岩類奥火の土岩体は,全体的に見ると,NNW-SSE 方向の軸を持つ南にプランジした複背斜構造の北端部に位置しています.周辺の地質図は 下部石炭系地質図ライブラリ に掲載した『火の土~柏里地域』をご覧ください.ちなみに,この “南にプランジした” 褶曲構造は,南部北上帯全体の一般的構造でもあります(上に示した地質インデックス図参照).

奥火の土岩体の北東側は火の土川に沿った NW-SE の断層,西側はその南支流に沿った NNE-SSW 方向の断層,南側は EW 方向の断層でそれぞれ切断され石炭系・ペルム系と接しています.これらの地質構造の systematics は皆目不明で,今にして見るとある意味 “摩訶不思議な” 分布形態となっています.

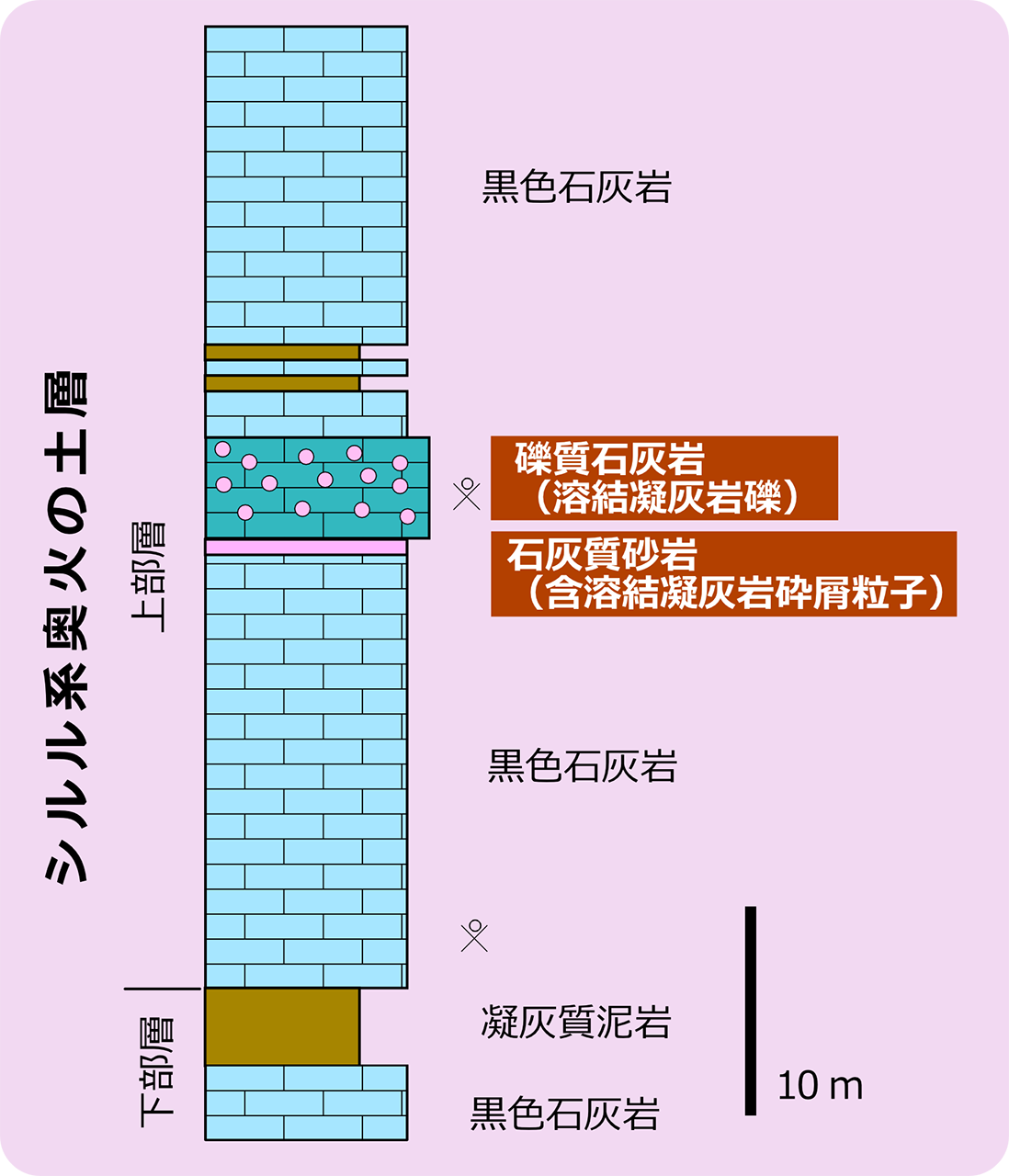

奥火の土層の層序を右下図に示します.石灰岩を主体とする上部層と砕屑岩相を主体とする下部層とに区分されます.最下部には氷上花崗岩類を不整合に覆う陸成の基底部層があります.

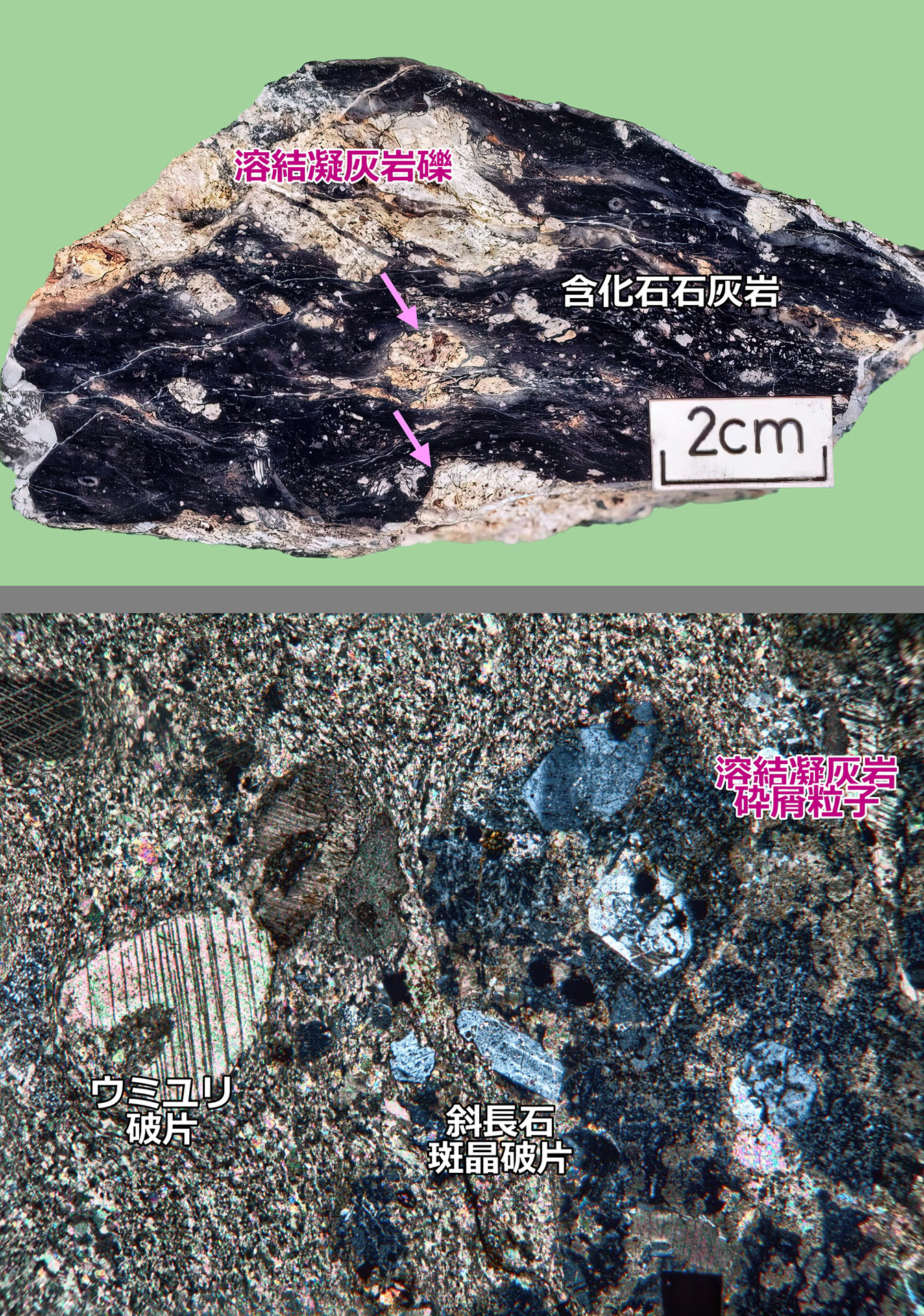

上部層の石灰岩は一般に黒色でサンゴ化石を含みますが,分布中央部付近に灰色~白色結晶質石灰岩が見られます.その層序関係は不明瞭で,石炭系など他の地層に属する可能性もありますが,正確には分かりません.上部層の中部層準には,特徴的な溶結凝灰岩礫を含む礫質石灰岩や石灰質砂岩が挟在します.

下部層は,淡緑色凝灰質泥岩と淡緑色不純石灰岩および淡緑色ガラス質凝灰岩からなり,その下位は一部礫質のアルコース砂岩からなります.

基底部層は,奥火の土花崗岩体を不整合に覆う泥岩に始まり,その上位に薄い礫質部を挟んで溶結凝灰岩が重なります.この陸成不整合面は,『南部北上帯で最古期の不整合面』で,露頭オーダーだけではなくサンプル~顕微鏡オーダーでも詳しい検討が行われています(川村,1983).

これらの特徴岩相については,のちの項で詳しく紹介したいと思います.

奥火の土層下部層に関連した低角断層露頭の露頭スケッチ.川村(1983)の図を編集・日本語化・彩色したもの.

奥火の土層下部層に関連した低角断層露頭の露頭スケッチ.川村(1983)の図を編集・日本語化・彩色したもの.

陸成基底部層と海成下部層との直接の層位関係は不明で,低角断層関係にあります.岩相の遷移部もなく,両者の間の層序は一定程度欠落しています.低角断層の変位量がどの程度かは分かりません.低角断層は下部層中にも見られますが(左図),ガウジ帯なども未発達ですので,変位はそれほど大きなものではないと推察されますが,詳細は不明です.

これらの低角断層のため,奥火の土層の層序解釈には少なからぬ “不確実性” が存在しています.上に示した下部層の層序は低角断層で切断された層序断片を外挿的に組み合わせた模式的なものとなっています.極端なことを言えば陸成基底部層を奥火の土層メンバーに含める根拠もないわけです.これについては後の章で『CHIME 年代からの逆風』として述べます.

※ ここで『低角断層』と呼んでいるものが本当に “テクトニックな地質断層” であるかどうかは,この章の最初に注記した通り,1970 年代当時は考えることもなかった別の可能性もあります.真相はいまや分かりませんが.

産出化石

シルル系を発見したということは,言うまでもなくシルル紀化石を発見したということですが,自分自身あまり化石には思い入れが無いので,それほど資料が残っていません.

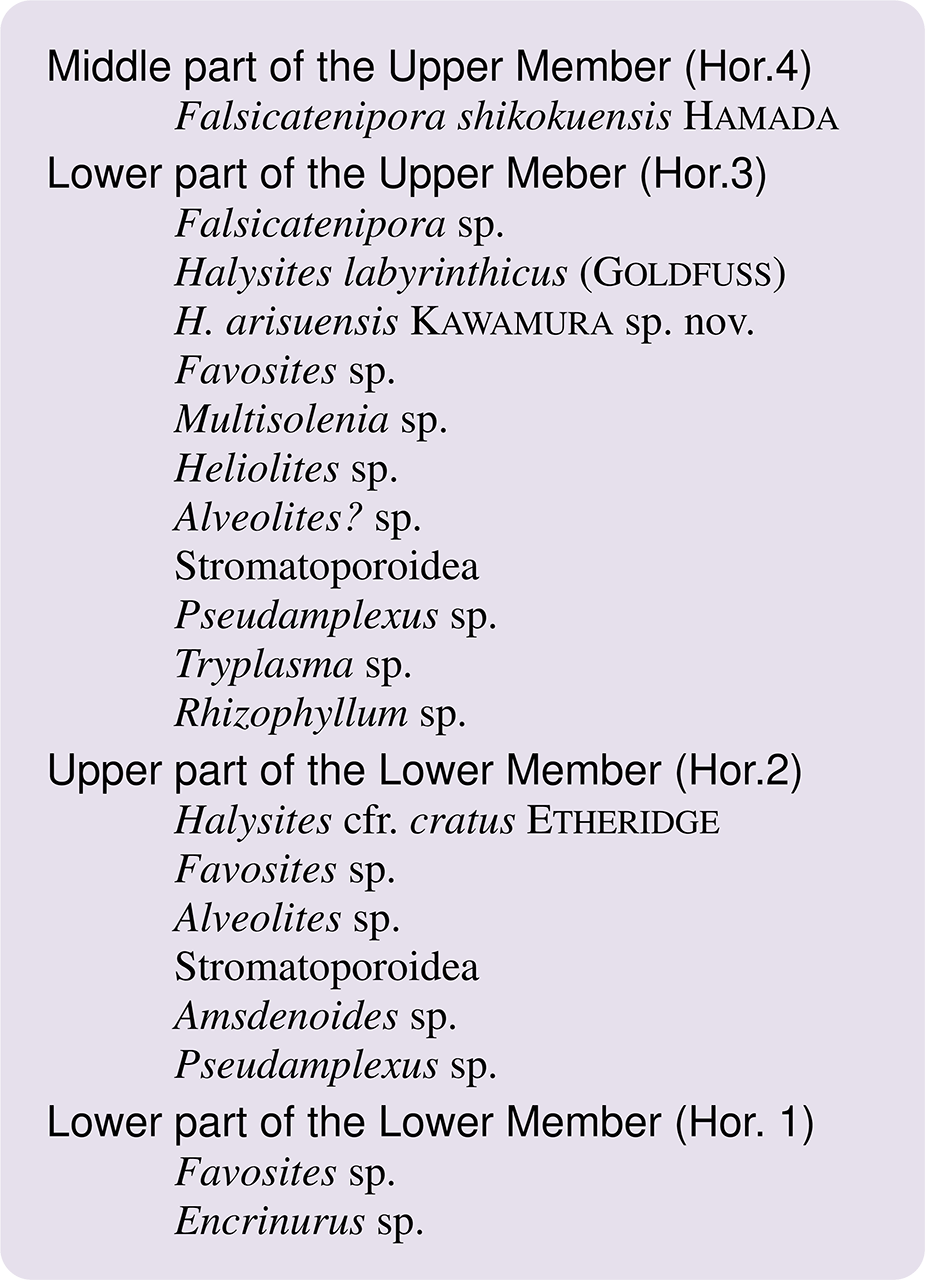

右にあげたのは,Kawamura (1980),川村(1983)に掲載した産出化石リストを編集したものです.この中で,時代決定にそれなりに意味のある化石は,halysitids の4種だけです.

重要なのは,halysitid として Shedohalysites kitakamiensis を含まないことでしょう.Shedohalysites kitakamiensis は,1930 年代に発見された大船渡地域のシルル系川内層に特徴的なもので,時代的には Wenlockian - Ludlovian(中期~後期シルル紀)といったところです.奥火の土層の上部層はそれに対して Llandverian(前期シルル紀)である可能性が指摘されています(Kawamura, 1980).このことは,黒色石灰岩を除くと奥火の土層の岩相に川内層と共通するものが無いことと調和的です.

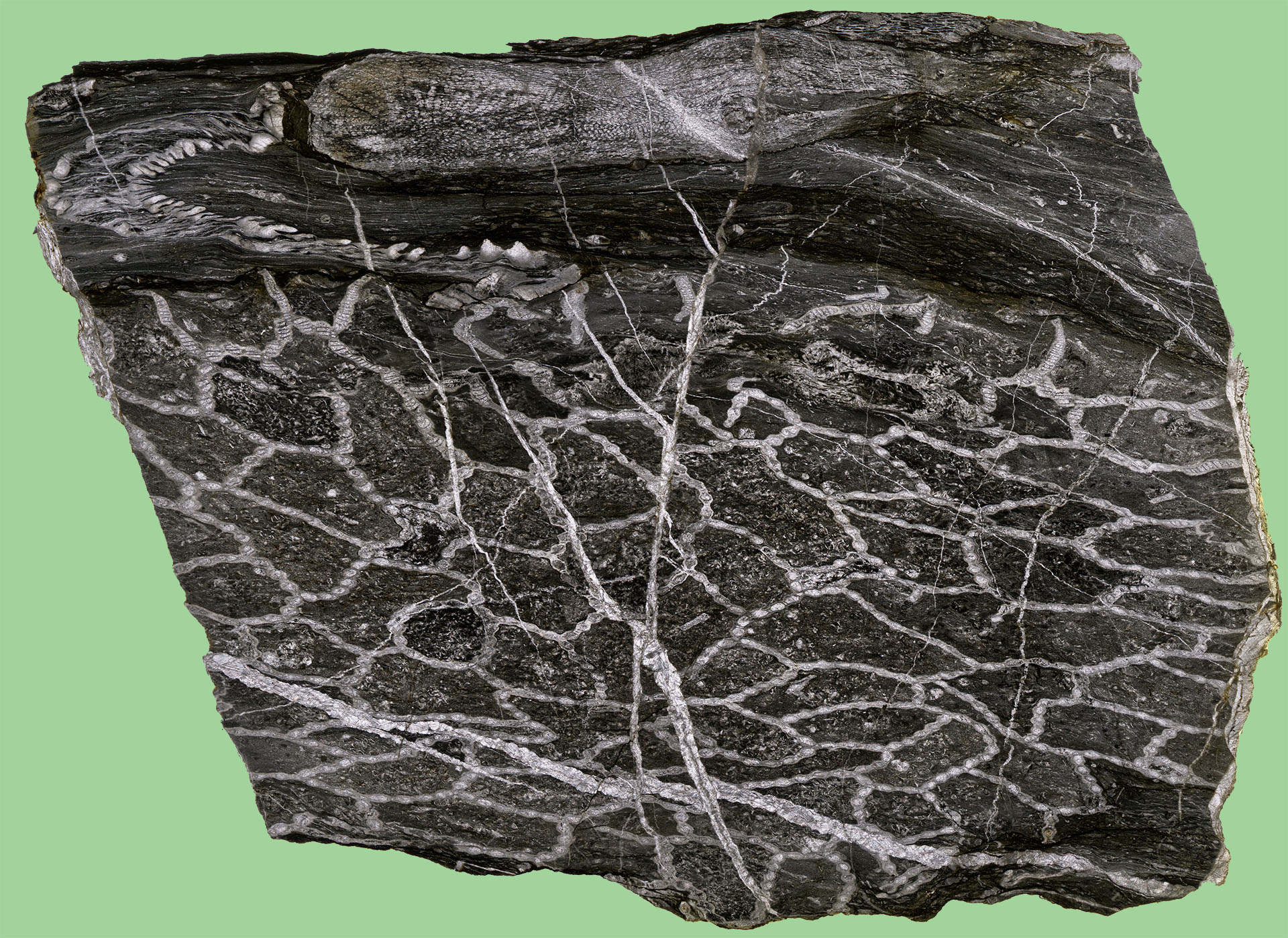

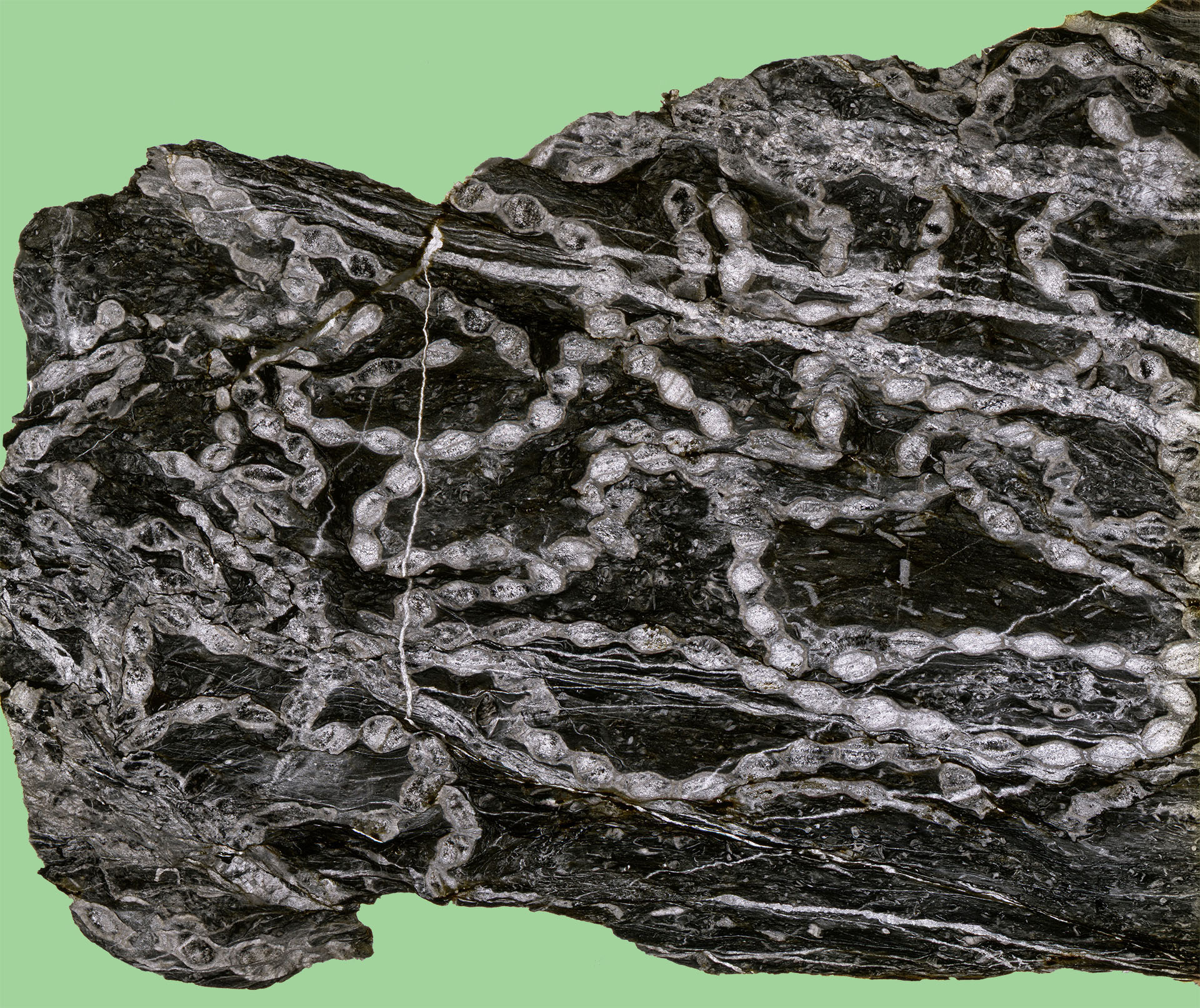

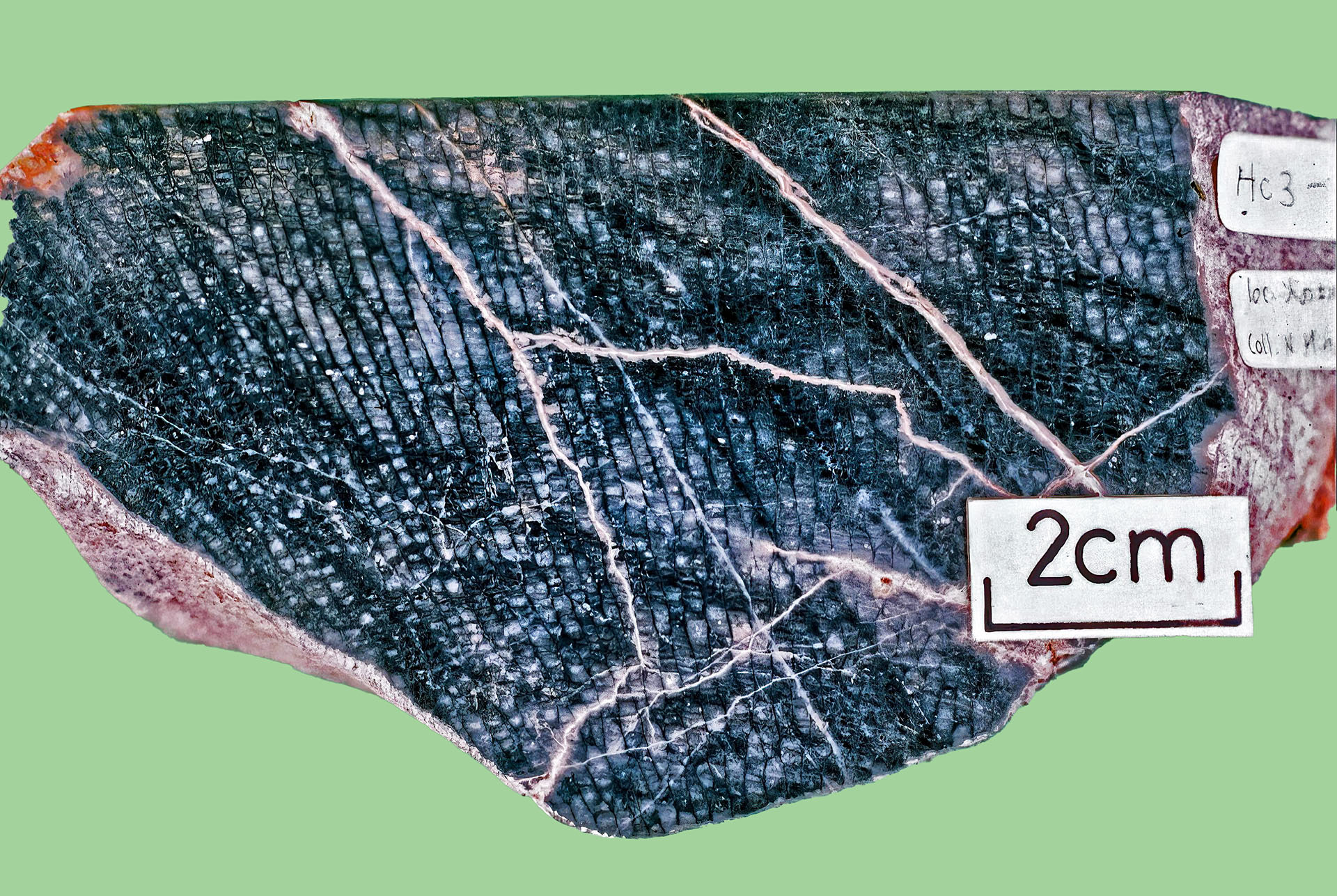

下に,奥火の土層産 halysitids の代表的な二つを示します.

なんともお粗末なのですが,この化石画像にはスケールがありません.大型薄片をスキャンするときスケールを入れるのを忘れた(!)ためです.適当に入れても良いのですがやめておきます.左の全体画像の長辺が 10 cm 程度,右の拡大画像の長辺が 2 - 3 cm 程度ということだとは思います.もちろん,corallite サイズなどの詳細は Kawamura (1980) に網羅していますので,詳しい値を知りたい方はそちらを参照してください.

南部北上のシルル系 “本家” である大船渡市樋口沢から産出する Shedohalysites は,私が見た限りでは破片状のものが多く,それに比べると奥火の土層の Halysites 標本の見事さはいまさらですが感動します.

しかし...変形しています.Halysites arisuensis の上に亡霊のように見えているのは,四射珊瑚(おそらく Rhizophyllum)と層孔虫?ですが,基質石灰岩と共に著しい延性剪断変形を受けています.Halysites 自体はそれほど変形していないので,剪断面によって囲まれた一種の “tectonic grain” となっているようです.もちろん非変形というわけではなく,corallite の形状をよく見ると写真の左右方向に伸長(=上下方向に短縮)しており,corallite の向きによってまったく異なる形状を呈しています.古生物学的には困ったものですが,どうしようもありません.

※ なお,Halysites arisuensis の種名が括弧付きで二重に表記されているのは...ちょっと事情があります.これは私が命名した新種ですが,某専門家の方から『あれは süssmilchi だよ!』という非公式なコメントを口頭でいただいたことがあるからです.Halysites süssmilchi は arisuensis と同じcorallite のサイズレンジを持ちますが,その形態や chain form が異なるということで新種として記載を行いました.どれだけの形態差異があれば異なる種として良いのか?は,『生物の成れの果ての形態しか分からない』古生物学の宿命です.それが “古生代の” となればなおさらです.そういう意味で,私は特にこだわっておらず『süssmilchi でもいいのかも』なんて思っています.

奥火の土層産シルル紀化石の画像は,上に掲載したもの以外は,なぜかほとんど残っていません.Kawamura (1980) には,薄片写真だけではなくサンプルの風化面などを含む大量の写真が掲載されているのですが,手元のデジタル・ライブラリにはありません.当時はそんな概念は欠片もなかったわけです.撮影したネガや焼き付けたものはどこかに眠っているのかもしれませんが...

左は,唯一残っている Favosites sp. の切断研磨標本の縦断面です.上側(横断面)も切断研磨しているように見えるのですが,そのアングルの撮影はしていないようです.

基底不整合

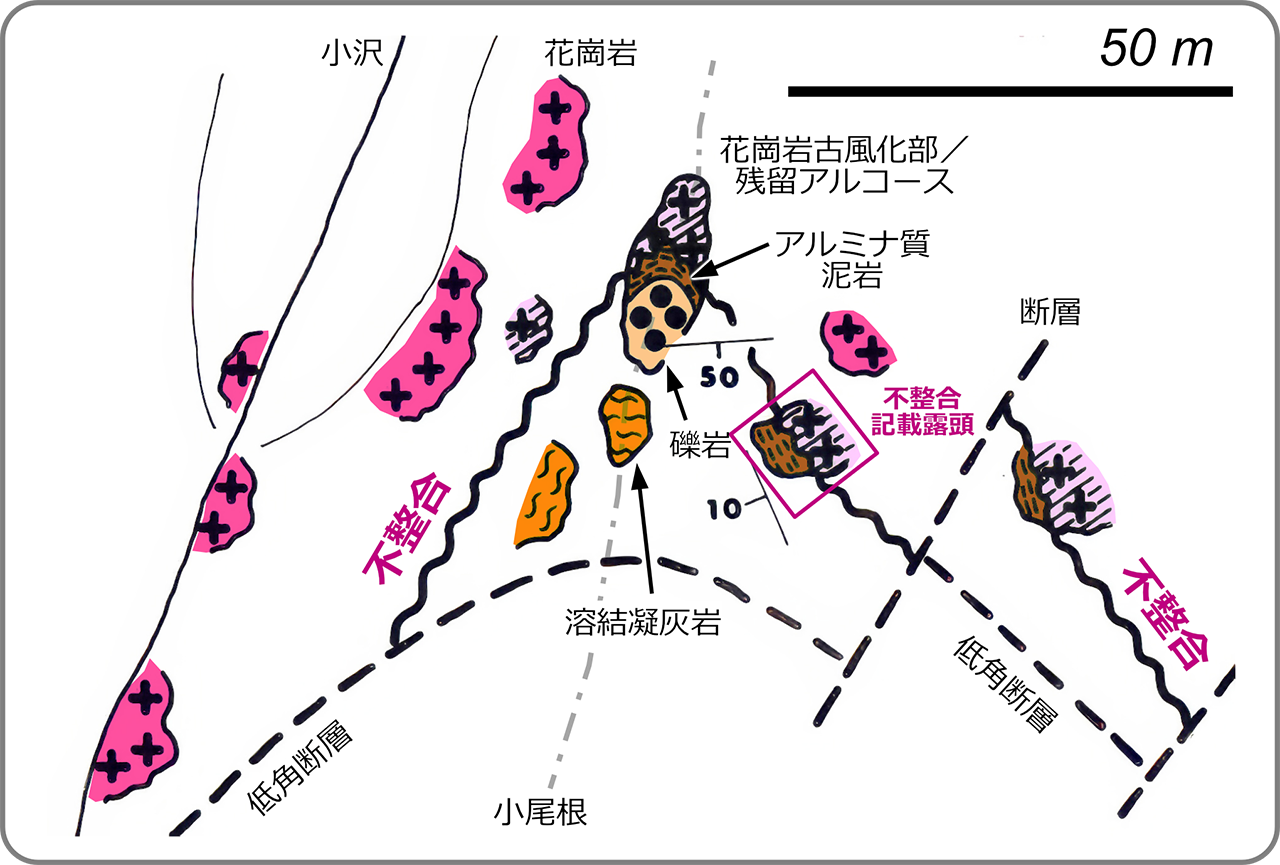

基底不整合周辺のルートマップ.川村(1983)掲載の図から編集・彩色したもの.広い範囲のルートマップのごく一部なので,露頭の幅等は,かなり誇張されている.

基底不整合周辺のルートマップ.川村(1983)掲載の図から編集・彩色したもの.広い範囲のルートマップのごく一部なので,露頭の幅等は,かなり誇張されている.

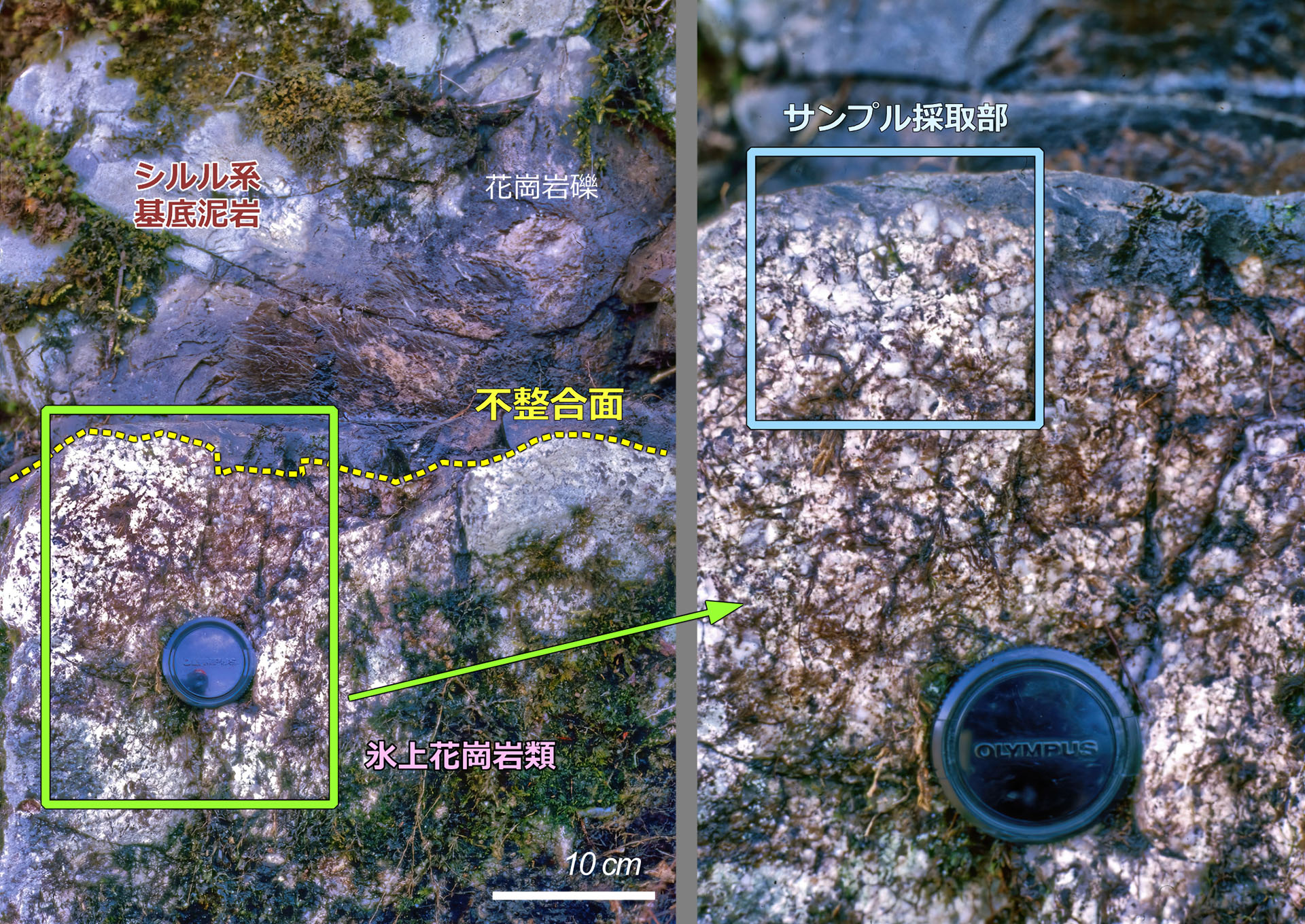

シルル系奥火の土層は既に述べたように,陸成基底相を持って氷上花崗岩類を不整合に覆っています.この不整合関係は,村田ほか(1973)で報告された大船渡地域のシルル系基底不整合には見られない,いくつかの特徴を持っています.ここでは,顕微鏡オーダーでも確認されたこの不整合について詳細に紹介したいと思います.

右図は,奥火の土斜面における不整合周辺のルートマップです.不整合面がよく観察されたのは,小尾根のすぐ下にある小さな露頭です.“低角断層” とした部分の上位はこの図範囲に露頭がありませんが,小尾根のすぐ上に上部層の含化石石灰岩,斜面のすぐ南の斜面上に下部層の泥岩・凝灰岩・不純石灰岩の互層が露出しています.

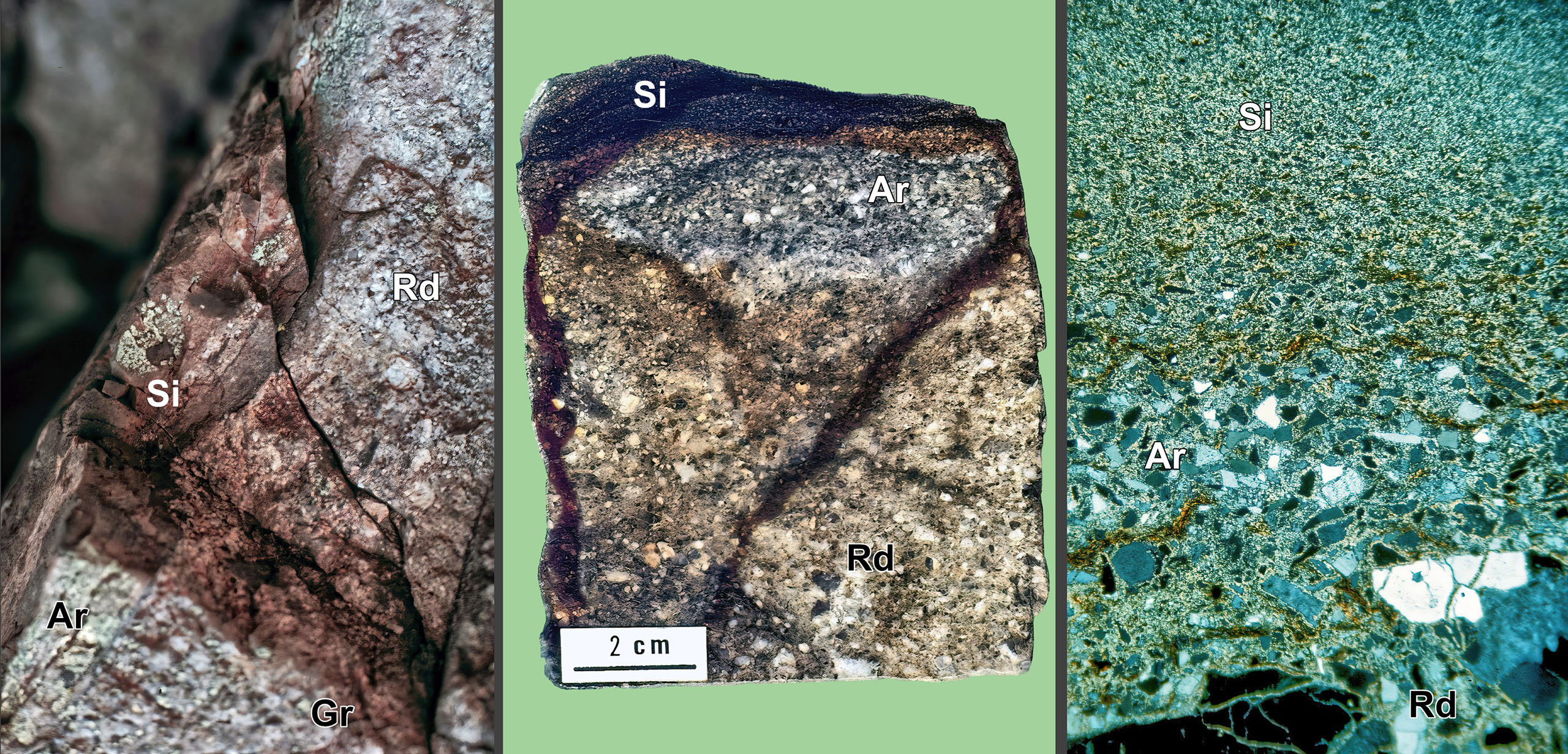

この不整合露頭では,右写真のように氷上花崗岩類の上にシルル系基底泥質岩がすべり面・断層を介さずに直接に載っています.その部分をサンプリングし,その切断研磨面を観察することができました(左写真).サンプリング位置を上写真に水色枠で示します.

氷上花崗岩類とシルル系泥岩は,露頭で観察したように完全に密着しており,すべり面はありません.接触面から 1 cm 程度の範囲では花崗岩の構成鉱物が分離・破断し砕屑粒子状になって泥質部と混合しています.泥岩中には径 1 - 2 mm 程度の粒子が散点しており,その長径は境界面とほぼ平行に配列しています.花崗岩中には境界面と高角斜交する割れ目が発達します.

この部分から岩石薄片を作成し,顕微鏡下で観察しました(下写真中・右).

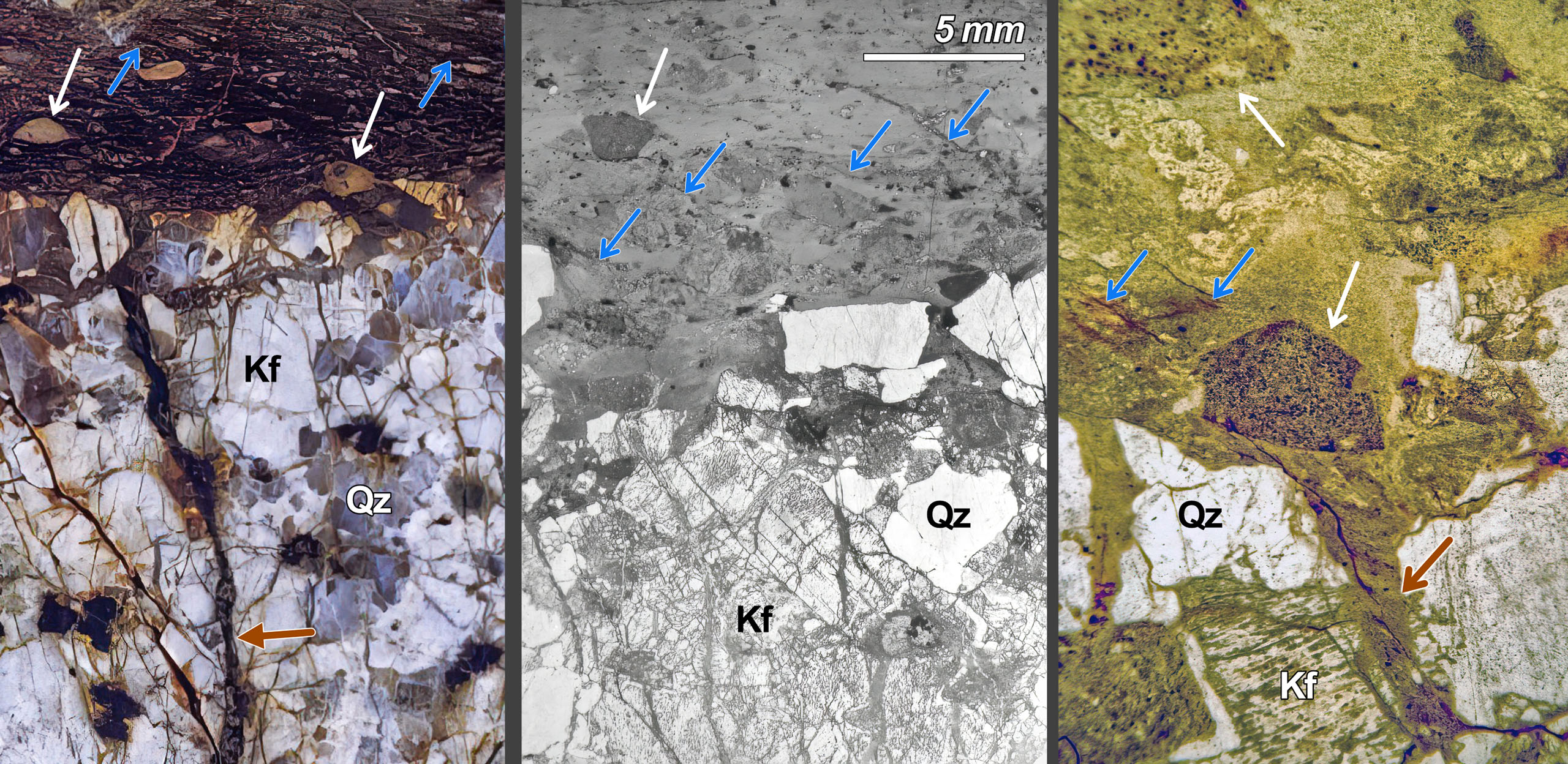

不整合面付近の詳細観察.左:切断研磨面のクローズアップ.中・右:不整合面の鏡下写真.開放ポーラー.Qz:石英,Kf:アルカリ長石.白矢印:泥質岩中の岩石破片.茶矢印:泥質物で充填される割れ目.青矢印:泥質岩中の弱い劈開構造.

顕微鏡観察によってはじめて分かったということは,あまりありません.既知のことも含めて列挙すると,①花崗岩と基底泥質岩との間には露頭・サンプル観察結果の通り,すべり面はまったく無く密着している,②泥質岩中の岩石破片が確認できた,③花崗岩中の割れ目は泥質岩に達していない,④その割れ目は泥質岩と連続する泥質物質によって充填されている,⑤泥質岩には不整合面に低角斜交する弱い劈開構造が見られる...といったところでしょうか.

②については変質のため明瞭ではありませんが,粒状組織に加えて斑晶のように見えるものも観察され,玄武岩質火山岩である可能性が高いと思われます.

③④は,花崗岩中の割れ目が泥質岩堆積以前に形成されていたことを示します.もちろん花崗岩と泥質岩との間には延性度コントラストがありますので,変形に対する応答が異なります.したがって,泥質岩が固結後に花崗岩中の脆性引張割れ目に塑性流動の結果入り込んだという可能性もゼロではありません...が,それは限りなくゼロに近いでしょう.

⑤は発見当時の露頭観察スケッチ(『黒歴史』ページ参照)には “斜交ラミナ” と書かれていますが,もちろん間違いで構造変形による面構造です.非対称の単純剪断変形だと思うのですが,その意義についてはまったくの no idea です.

既に書いたように,不整合面サンプルの観察では花崗岩体の上部約 1 cm 程度の範囲で構成鉱物の破断分離や泥質物充填割れ目の形成などが見られます.その現象はそういった狭い幅に限定されているわけではなく,確実なところは確認できていませんが,不整合面からおそらく数 m 以内の範囲で随所に認められます.この現象は,花崗岩の古風化によって形成されたもので,その少なくとも一部は完全に構成鉱物が分離し “残留アルコース(residual arkose)” あるいは “現地性アルコース(in situ arkose)” と呼ぶべきものとなっています.

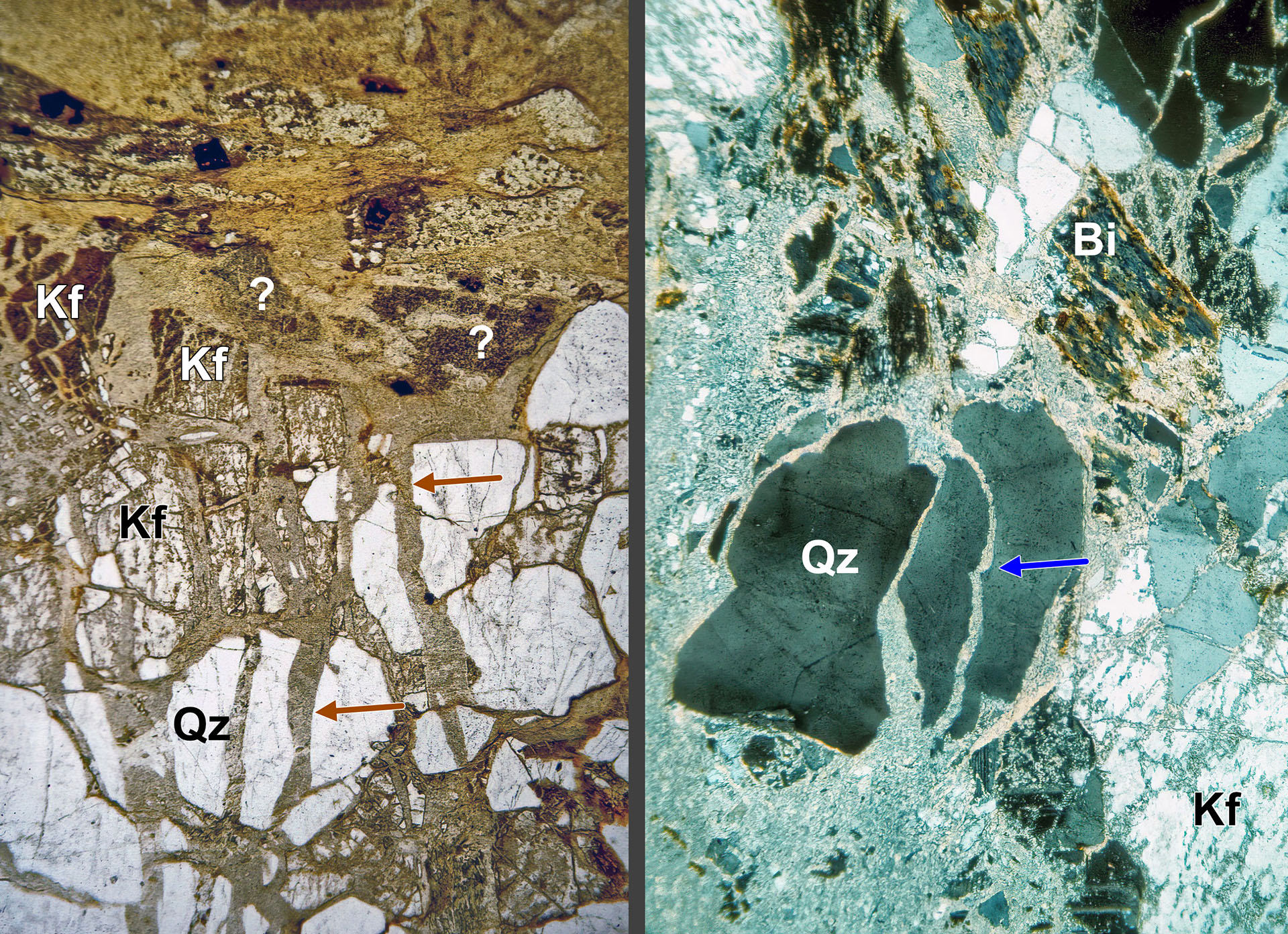

花崗岩古風化部~現地性アルコースの薄片顕微鏡写真.左:開放ポーラー,右:直交ポーラー.正確なスケールは不明であるが,いずれも写真短辺が 1 cm 程度.Qz:石英,Kf:アルカリ長石,Bi:黒雲母仮像.茶矢印:泥質物充填割れ目,青矢印:貝殻状断口を示す石英粒子.

花崗岩古風化部~現地性アルコースの薄片顕微鏡写真.左:開放ポーラー,右:直交ポーラー.正確なスケールは不明であるが,いずれも写真短辺が 1 cm 程度.Qz:石英,Kf:アルカリ長石,Bi:黒雲母仮像.茶矢印:泥質物充填割れ目,青矢印:貝殻状断口を示す石英粒子.

右の写真はその鏡下産状を示すものです.

写真左は不整合面と泥質岩の部分ですが,花崗岩中に密に発達する不整合面に垂直な割れ目の発達が顕著です.中央下の石英粒子は,複数の割れ目によって分離しています.アルカリ長石はおそらく古風化の影響で dusty になっており,その程度は上位に行くほど強くなっています.泥質岩との境界部では dusty なアルカリ長石か岩石破片なのかが判断できません(写真中で?としたもの).その上には岩石破片とレンズ状包有物が認められます.

写真右は,花崗岩体内部のサンプルです.不整合面からの距離は残念ながら不明です.アルカリ長石は分解(絹雲母化)が著しく,斜長石は認識できません.黒雲母は完全に緑泥石化した仮像で,劈開に沿って分離しています.石英粒子には,印象的な貝殻状断口(conchoidal fracture)で分離しているものがあります(青矢印).このような形状の割れ目は,新鮮な花崗岩中にはまず認められないものでしょう.成因ははっきり言って分かりません.想像としては当時の地表付近での温度変化によって石英結晶中に熱歪み応力が発生しそれが解放され...といったイメージなのですが,本当にそんなことが起きているのかは?

基底陸成層

シルル系奥火の土層の基底部層は,俄かに信じ難いかもしれませんが『南部北上帯古生層中唯一の陸成層』です.もちろん陸成の疑いのある部分は(上部デボン系礫岩相・ペルム系基底部など)他にもありますが,明確に確認されたものは,これだけです.

以下では,“南部北上最古の不整合面” 上に堆積した陸成層の特徴的な岩相について紹介します.

アルミナ質泥岩

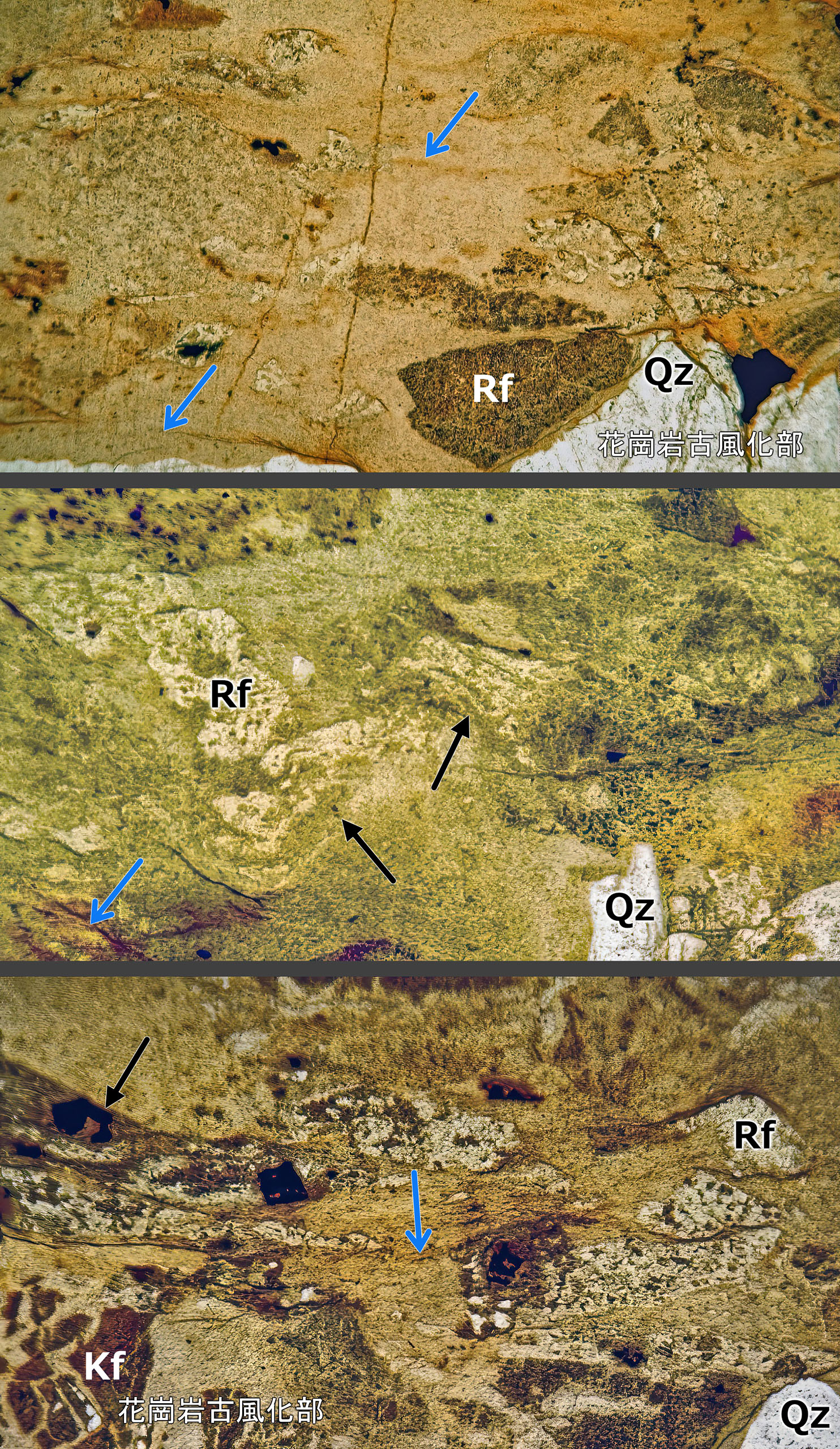

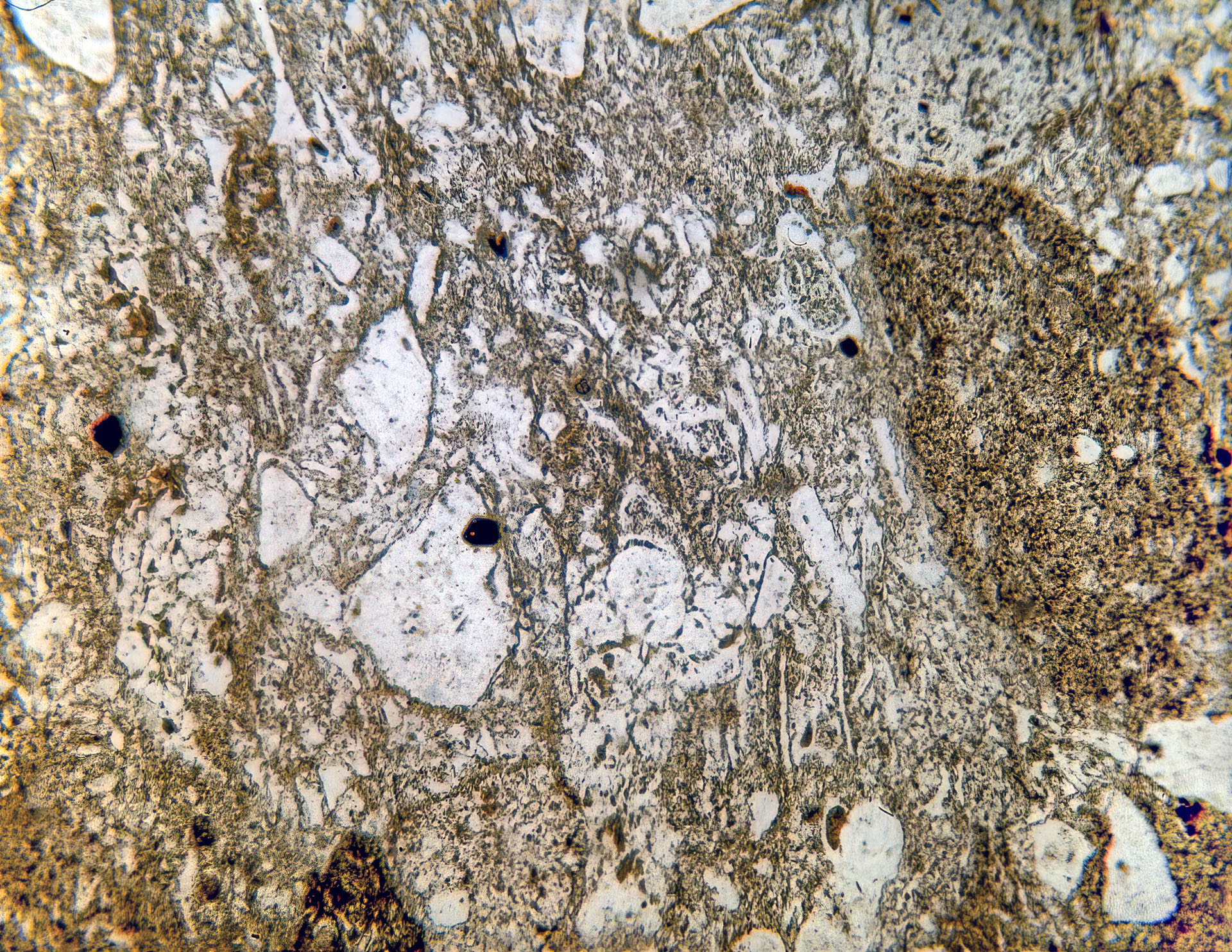

泥質岩の切断研磨面.Qz:石英,Kf:アルカリ長石,Rf:岩石破片.

泥質岩の切断研磨面.Qz:石英,Kf:アルカリ長石,Rf:岩石破片.

泥質岩の薄片写真.すべて開放ポーラー.Qz:石英,Kf:アルカリ長石,Rf:岩石破片.黒矢印:泥質岩中の破片~レンズ状不均質構造.青矢印:泥質岩中の弱い劈開構造.正確なスケールは不明であるが,写真長辺が 1 cm 程度と思われる.

泥質岩の薄片写真.すべて開放ポーラー.Qz:石英,Kf:アルカリ長石,Rf:岩石破片.黒矢印:泥質岩中の破片~レンズ状不均質構造.青矢印:泥質岩中の弱い劈開構造.正確なスケールは不明であるが,写真長辺が 1 cm 程度と思われる.

花崗岩体の風化面上に堆積したこの泥質岩は,露頭面では比較的均質に見えるのですが,サンプルを切断研磨して観察すると,かなりの量の岩片・包有物を含み不均質であることが分かります(右写真).全体に,不整合面に低角斜交する弱い劈開構造が発達しています.

泥質岩中には,岩石破片のほかに外形不明瞭なレンズ状包有物があります.その正体は不明ですが想像としては,風化土壌形成に関わるなんらかの不均質部ではないのかと...

これを顕微鏡下で見てみると右写真のようになります.

まず目につくのは,上の研磨面でも見えていますが,大量の岩石破片です.変形のために少し不明瞭な部分がありますが,破片の円磨度は低く angular - subangular です.水平方向に扁平なものもありますが,オリジナルな形状か変形による扁平化なのかはどちらとも言えません.

研磨面で見えている劈開面ですが,鏡下では意外なことにあまり顕著なものではなく,やや波状の弱い圧力溶解劈開として見えています(青矢印).劈開のスペーシングは,岩石破片の径と同程度かそれよりも広くなっています.一部では岩石破片の上下を取り囲み,その左右に deformation tail を持つものも認められます.

黒色塵状物質を多量に含む岩石破片には斑晶仮像と思われるものも見られ,玄武岩質火山岩源の可能性があります.微晶質の無色鉱物集合からなるものは,珪長質火山岩起源とも推測できますが,不明です.

“岩石破片” の中には,レンズ状外形を示し岩石破片か判断できないものもあります(黒矢印).右写真中央には,外形が不定形で内部に繊維状構造が見えるものがあり,軽石破片の可能性も考えられます.

これらの破片はいずれも変質が著しく,もともとの組成を保持しているものはありません.場所によっては,基質の泥質部と一体になり区別の難しい部分もあります.確証はないのですが,当時の古風化作用に伴って生成した風化残留堆積物を示唆しているものと考えています.

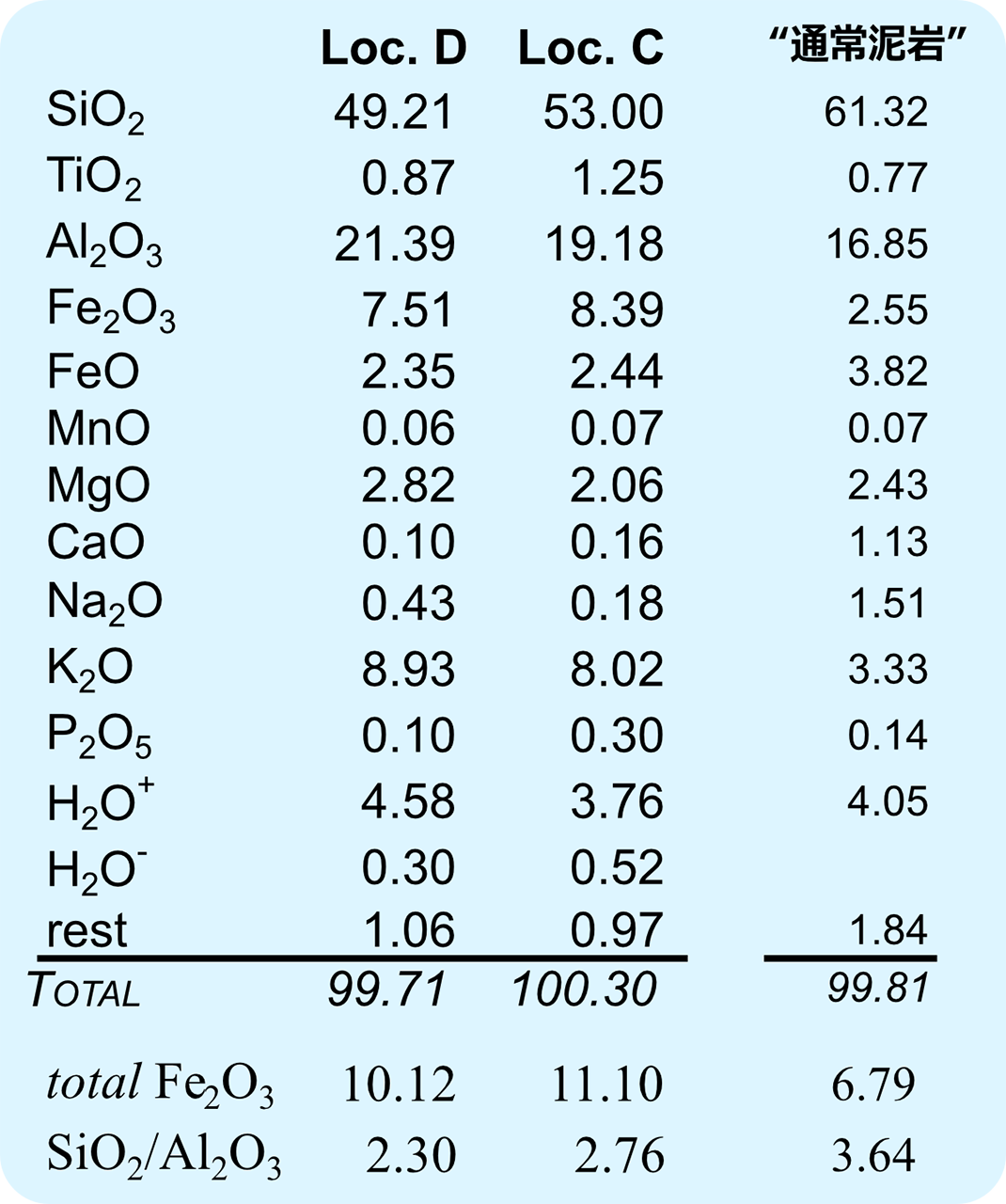

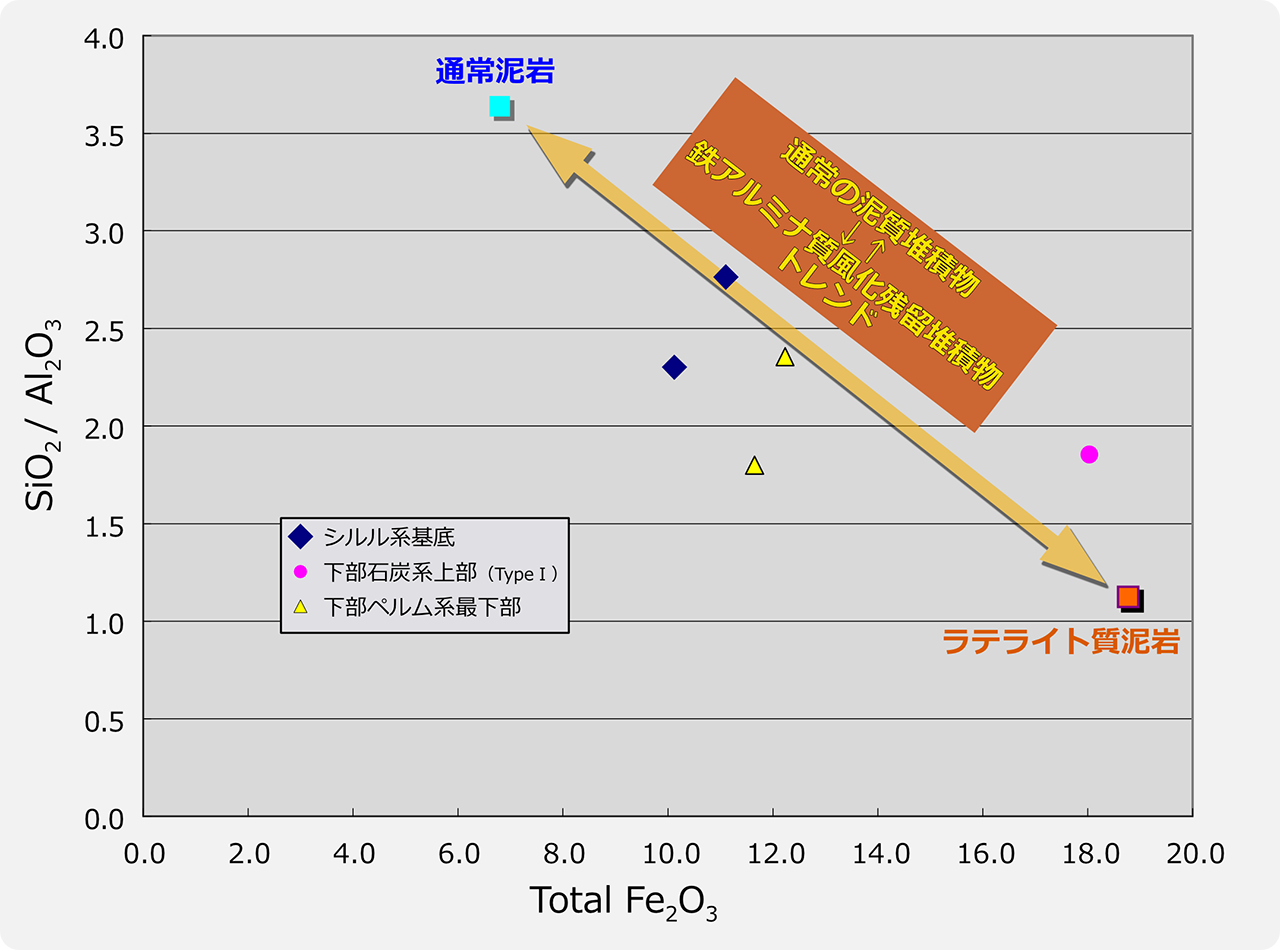

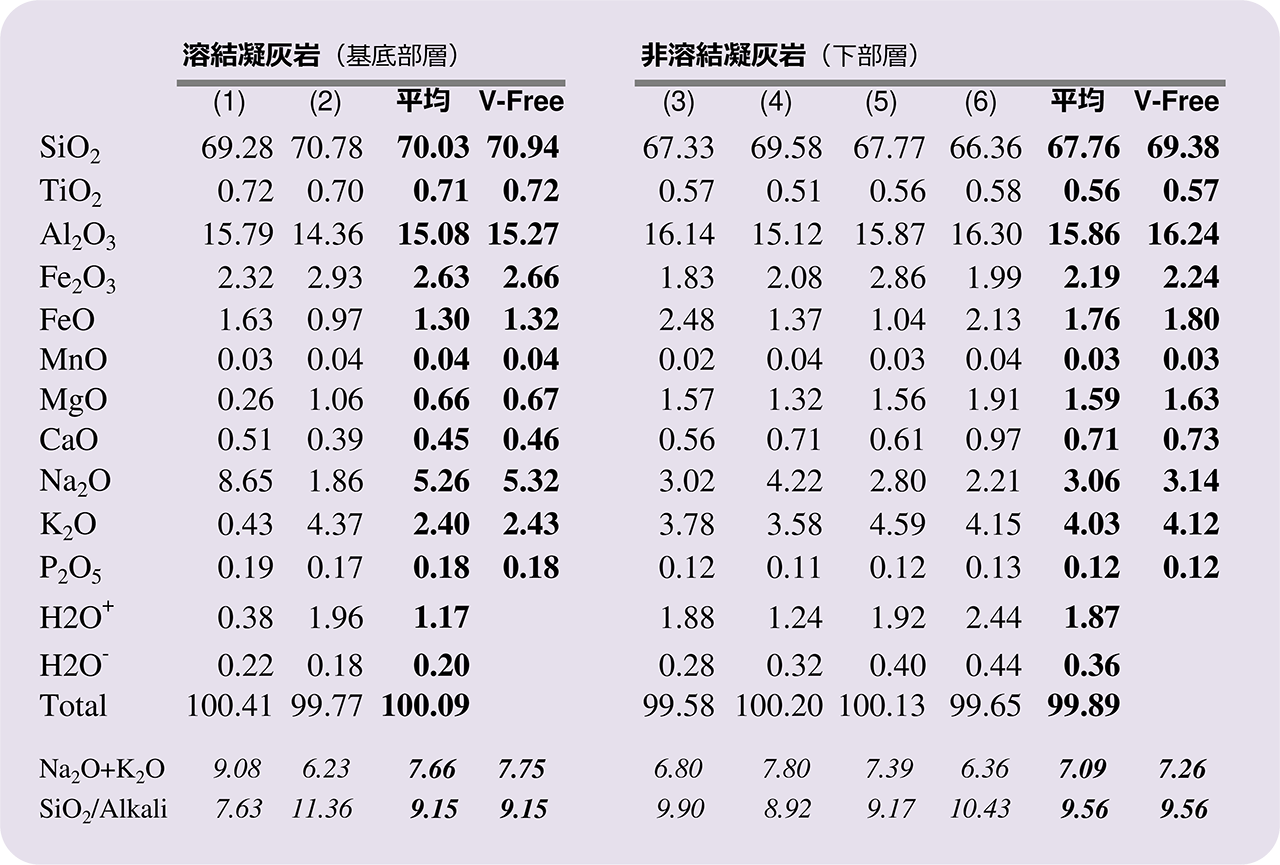

これらの泥質岩の全岩化学組成とその特徴を上に示します.上に書いた通りこの泥質岩は岩片を含んで非常に不均質です.岩片等を分離することは不可能ですので,そういうものを含んだ平均的な組成を意味するということになります.

“通常泥岩” と比較してみると,SiO2 に乏しく Al2O3・total Fe2O3 に富む特徴が明瞭です.この特徴は,言うまでもなく風化残留堆積物であるラテライトに特徴的なものです(上図右).南部北上帯古生層中には, 下部石炭系 および 下部ペルム系 中に同様な組成特徴を持った堆積物が見られます.奥火の土層基底部層の泥岩の組成も,陸成あるいはその要素を含むという,同じ堆積学的な意義を持つものと言えるでしょう.

礫質岩

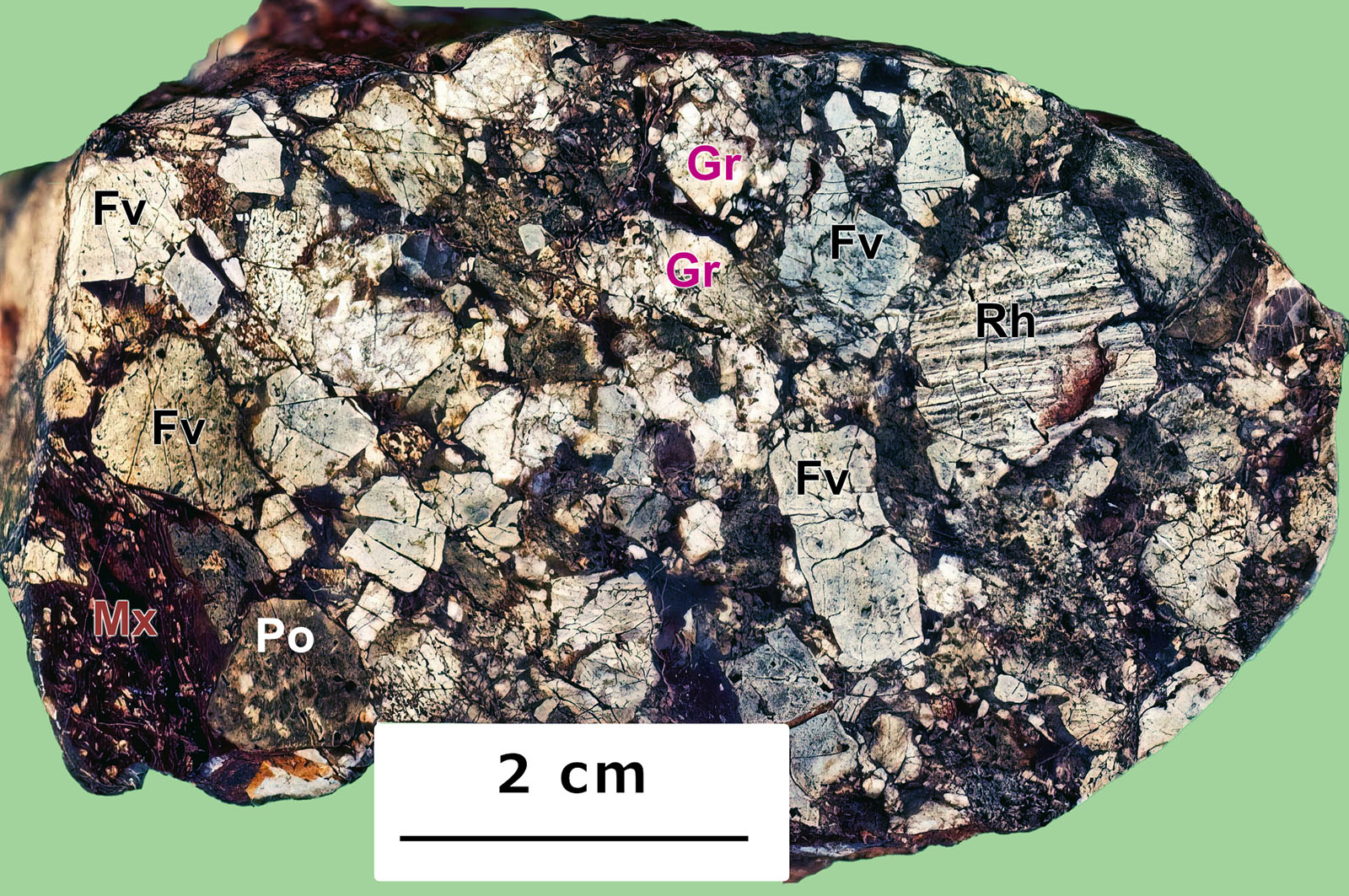

礫質岩の切断研磨標本.礫種は,Rh:流紋岩,Fv:珪長質火山岩,Po:斑岩質岩,Gr:花崗岩.Mx:泥質基質.

礫質岩の切断研磨標本.礫種は,Rh:流紋岩,Fv:珪長質火山岩,Po:斑岩質岩,Gr:花崗岩.Mx:泥質基質.

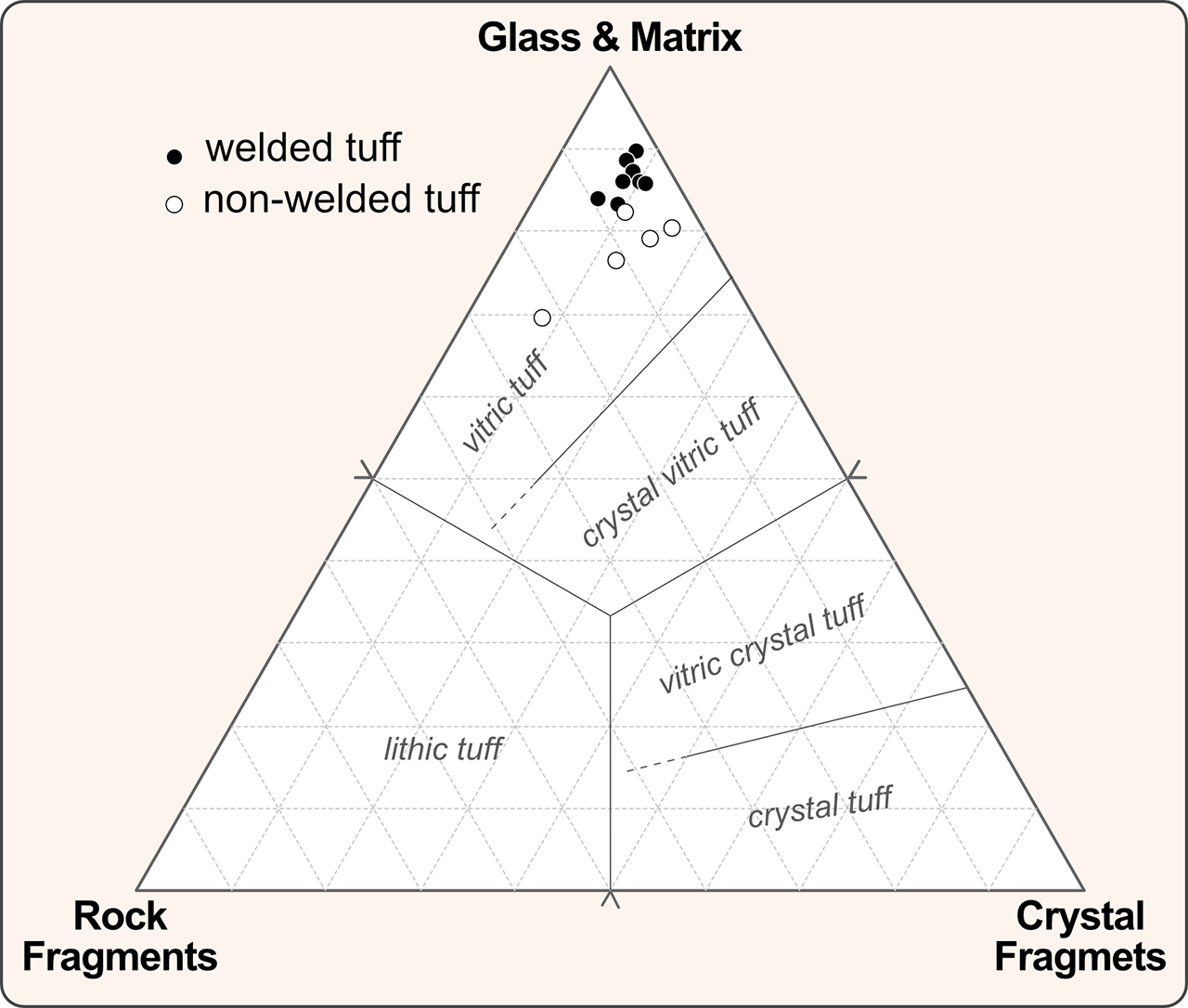

礫質岩の薄片写真.すべて直交ポーラー.正確なスケールは不明であるが写真長辺が 4 mm 程度と思われる.砕屑物は,Rh:流紋岩,Fv:珪長質火山岩,Po:斑岩質岩,Gr:花崗岩,Kf:アルカリ長石.Mx:泥質基質.

礫質岩の薄片写真.すべて直交ポーラー.正確なスケールは不明であるが写真長辺が 4 mm 程度と思われる.砕屑物は,Rh:流紋岩,Fv:珪長質火山岩,Po:斑岩質岩,Gr:花崗岩,Kf:アルカリ長石.Mx:泥質基質.

基底泥質岩の上位には,溶結凝灰岩との間に礫質岩(左写真)が見られます.礫種は珪長質火山岩を主体とし花崗岩が伴われます.川村(1982)には玄武岩礫が見られるとあるのですが,手持ちの資料からは確認できませんでした.礫径は 2 cm 以下で,淘汰度は中程度といったところでしょうか.礫の外形は角礫~亜角礫ですが,やや円磨したものも見られます.基質は泥質で褐色の色調を示し(写真左下隅),サイズの小さな岩片様のものを多量に含むなど,基底泥質岩とよく似た岩相を示しています.

川村(1982, 1983)ではこれを溶結凝灰岩下底の礫質~石質部としていますが,その根拠は今にして見ると(我ながら)あまり強いものとは言えません.おそらく礫の円磨度が低いことや基質中に “葉状構造” があることからの判断だと思われるのですが,後者は基底泥質岩中にも見られるものです.特に火砕質基質が確認できるわけでもないので,ここでは単に “礫質岩” と呼んでおきます.

右に,礫質岩の鏡下写真を示します.目につくのは,大量の珪長質火山岩(Fv)角礫です.おそらくガラス質のもので,脱ハリ化(devitrification)を受けていて,直交ポーラ下ではパッチ状に見えています.見事な流理を示す流紋岩(Rh)や,微晶質石基と長石斑晶からなる斑岩(Po)もあります.

花崗岩礫(Gr)はもちろん入っていますが,構成粒子が分離しかけており,礫外形は不明瞭です.古風化部/残留アルコースに由来するものかもしれません.全体にカタクラスティックでもあります.アルカリ長石と思われる半自形単独粒子(Kf)もありますが,花崗岩の分離粒子なのか,火山岩の斑晶なのかは判断できません.

基質は雲母鉱物の再結晶で源組織が不明瞭なため,火砕組織を示すかどうかは分かりません.

なお,褐色に見えるのは(おそらく白亜紀の)弱熱変成によって生じた黒雲母微細結晶です.

基質量や円磨度・淘汰度から言って,河川成・浅海成の掃流礫岩とは思えないのですが,じゃ何なのかと言われると『データ不足』としか言いようがありません.

溶結凝灰岩

これは奥火の土層基底部層中の最大の特徴岩相で,川村(1983)という奥火の土層に関する本チャン論文が出る前に,川村(1982)として独立論文に仕上げてしまったくらいです.つまり...『南部北上古生層中に見出される唯一の(陸成)溶結凝灰岩』なのです.既に書いたように,そもそも南部北上古生層中に陸成層が(ほとんど)無い,ということでもありますが.

溶結凝灰岩の切断研磨標本.

溶結凝灰岩の切断研磨標本.

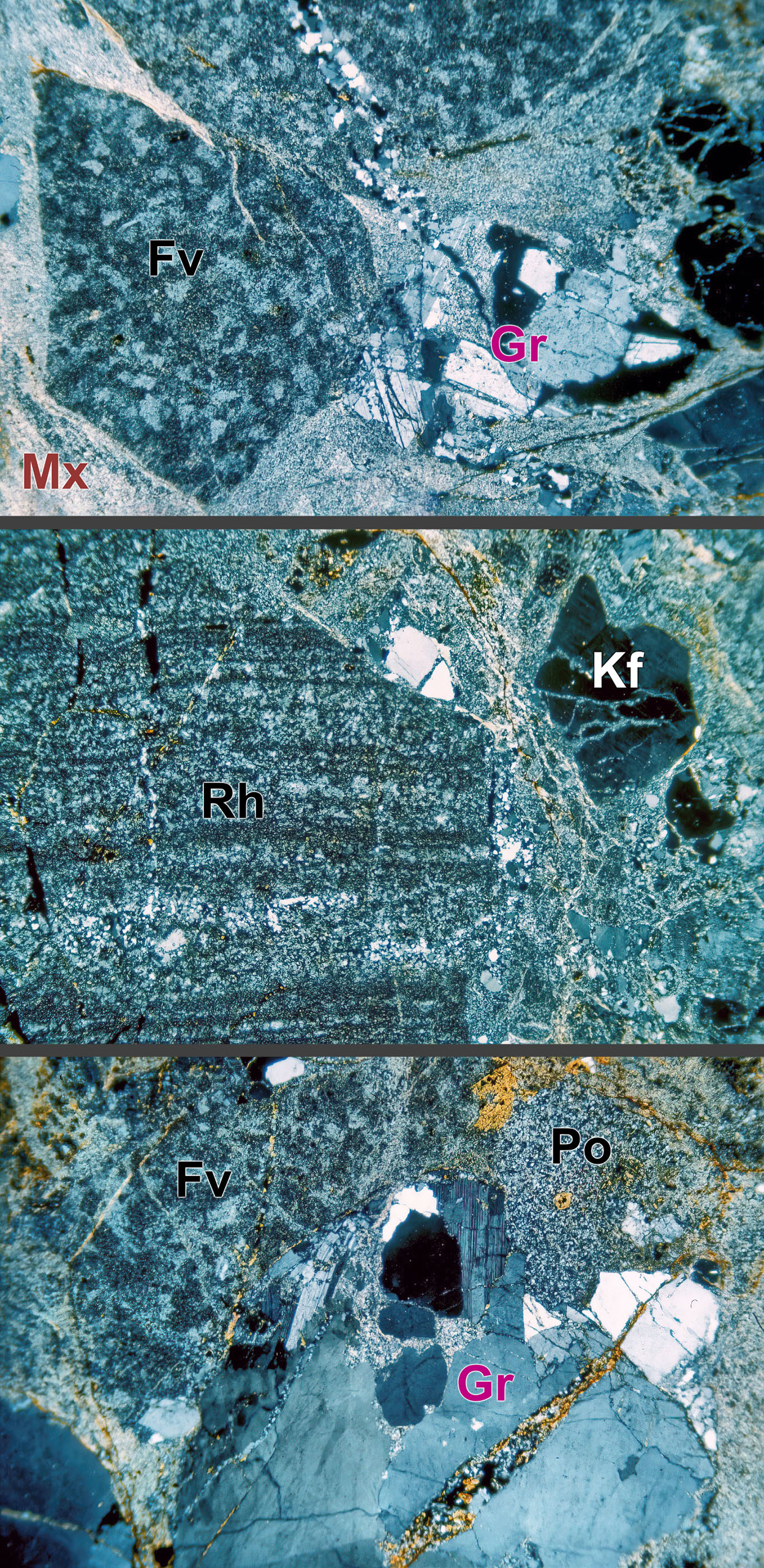

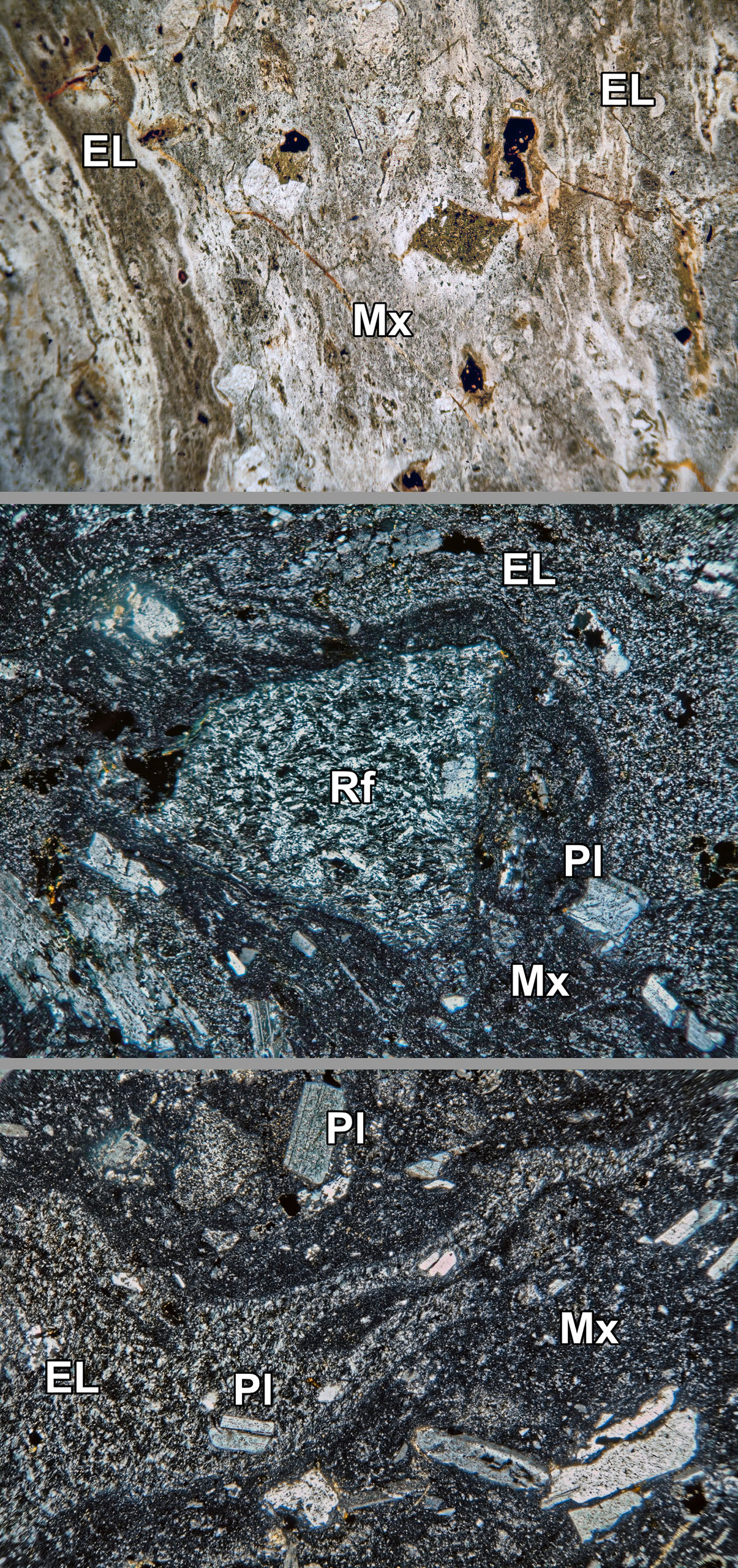

溶結凝灰岩の薄片写真.上:開放ポーラー,中・下:直交ポーラー.正確なスケールは不明であるが写真長辺が 4 mm 程度と思われる.EL:本質レンズ,Mx:火砕基質,Rf:石質破片,Pl:斜長石.

溶結凝灰岩の薄片写真.上:開放ポーラー,中・下:直交ポーラー.正確なスケールは不明であるが写真長辺が 4 mm 程度と思われる.EL:本質レンズ,Mx:火砕基質,Rf:石質破片,Pl:斜長石.

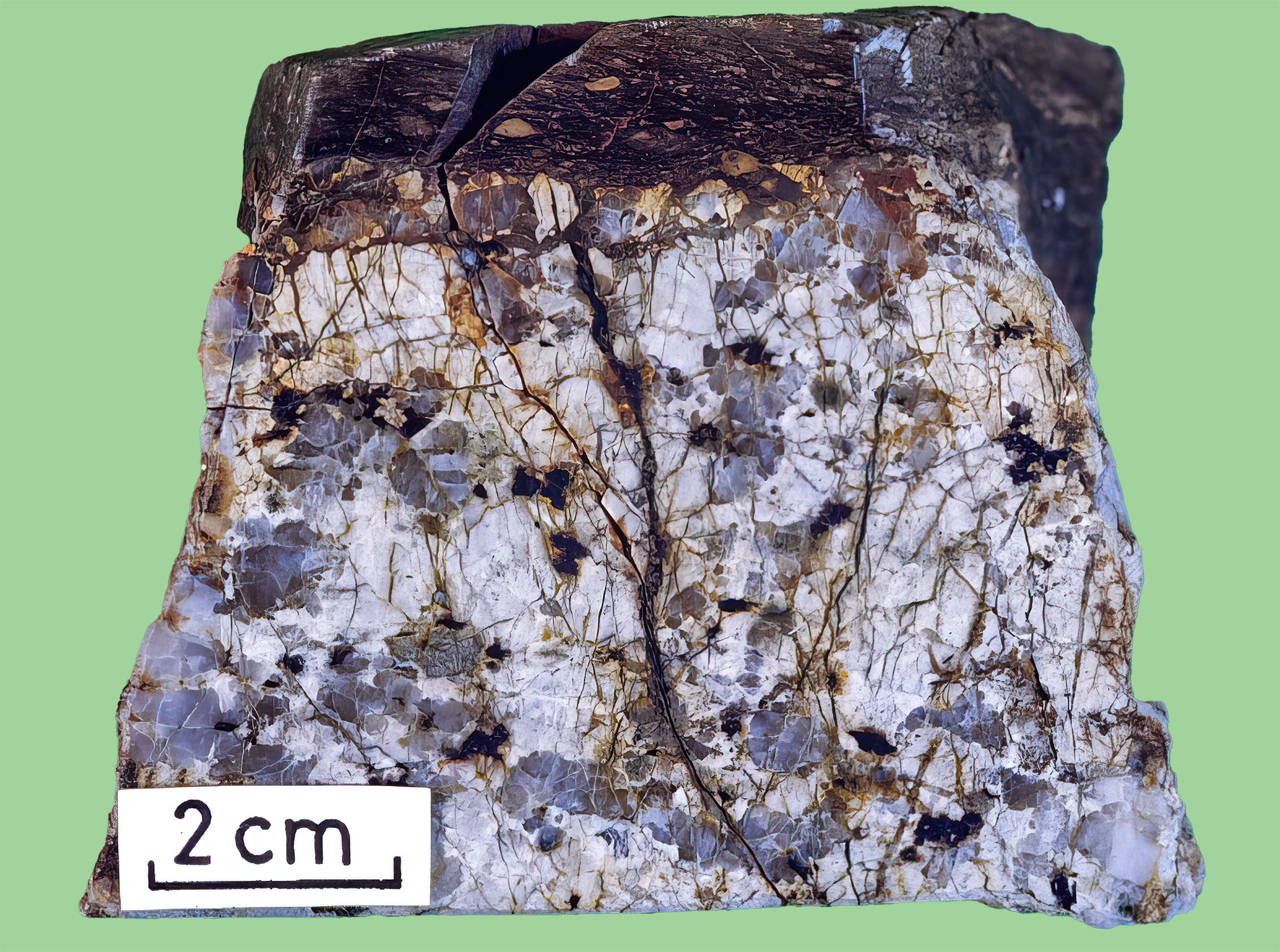

溶結凝灰岩の切断研磨サンプルを上に示します.一部湾曲した強い流状構造を示し,やや赤褐色がかった色調が印象的です.研磨面観察だけでは流紋岩のようにも見えますが,鏡下観察で変形した発泡火山ガラスによる vitroclastic 組織が認められることから,溶結凝灰岩と判断されています(川村,1982).

結晶破片は斜長石のみで石英を欠いています.石質破片は珪長質火山岩が多く,少量の玄武岩質岩・花崗岩を含んでいます.

鏡下観察では,著しく扁平化した本質レンズを含む強い溶結構造が特徴的です(右写真上).石質岩片は,微晶質の珪長質石基を持つ珪長質火山岩(右写真中)が主体です.本質レンズの一部では,印象的な扁平アメーバ状外形が印象的です(右写真下).

下部層中の非溶結凝灰岩.上:切断研磨標本.下:薄片写真(開放ポーラー).

下部層中の非溶結凝灰岩.上:切断研磨標本.下:薄片写真(開放ポーラー).

なお,奥火の土層基底部層の上位に低角断層で接する下部層の海成層は,溶結していない “通常の” 凝灰岩を挟在しています.岩相は粗粒・灰緑色・軟質で,溶結凝灰岩とは簡単に区別できます.

切断研磨サンプルでは,暗緑色の石質破片や扁平化した本質レンズ(いずれも緑泥石化)を含んでいます.淘汰は悪く塊状で,ラミナなどの堆積構造を示しません.

鏡下では,発泡火山ガラス片による vitroclastic 組織が良く観察できます.結晶破片は溶結凝灰岩と同じく斜長石のみで,石英を欠いています.石質破片として珪長質火山岩のほかに,安山岩~玄武岩質火山岩を含んでいます(左写真下の右端).

奥火の土層凝灰岩類の組成.上:モード組成.下:全岩化学組成.V-Free:揮発成分を除いて合計を 100 % とした再計算値.

奥火の土層凝灰岩類の組成.上:モード組成.下:全岩化学組成.V-Free:揮発成分を除いて合計を 100 % とした再計算値.

これらの凝灰岩類の火山ガラス+基質-石質破片-結晶破片の3成分モード組成を右図に示します.溶結・非溶結凝灰岩ともに火山ガラスに富んだガラス質凝灰岩の領域にプロットされますが,海成の非溶結凝灰岩はやや結晶破片に富んだ組成を持っています.

右図下に,全岩化学組成を示します.一般に珪長質凝灰岩の化学組成は,二次的組成移動の影響も大きく岩石学的にあまり意味を持たない場合が多いのですが,SiO2 = 70 wt %前後(V-Free)で,数字としては流紋岩~流紋デイサイトの化学組成を示しています.

その SiO2 量で石英斑晶をまったく含んでいない理由は不明です.アルカリ(Na2O+K2O)量が 7 wt% 以上とかなり多めなのが関係しているのかもしれませんが,所詮は凝灰岩の組成ですので,なんとも言えません.

アルコース砂岩

奥火の土層下部層の下部には,既に地質・柱状図で示した通り,礫質部を含む特徴的なアルコース砂岩があり,その上部は泥岩と互層しています.すぐ上の層準からはシルル紀三葉虫 Encrinurus sp. が見つかっています.

下に,アルコース砂岩の研磨サンプルと薄片写真を示します.写真上左は,粒径変化によるラミナ構造を持っています.ラミナがややうねっているように見えるのは構造変形によるものかもしれませんが,弱い斜交ラミナのようにも見えます.浅海成砂岩ということなのかもしれません.写真上右は淘汰の良くない礫質アルコース砂岩ですが,暗緑色の玄武岩礫をかなりの量含むのが特徴的です.

上写真下はアルコース砂岩の薄片写真です.文字通りその大部分が石英・アルカリ長石・斜長石などの花崗岩質砕屑物からなっていますが,それ以外に玄武岩・安山岩質岩・珪長質火山岩(+凝灰岩)・アプライト・文象斑岩・リボン状石英・珪質ホルンフェルス・石英長石質砂岩・泥岩・石灰岩などの砕屑粒子を含んでいます.

複結晶石英・リボン状石英は,カタクラスティックあるいはマイロナイト質な氷上花崗岩類から由来したものかもしれません.しかし川村(1983)では “pre-depositional” な変成・変形作用があった可能性が指摘されています.残念ながらそれを明示する資料は残っていません.

基底部層泥質岩・残留アルコースと下部層アルコース砂岩のモード組成.Others:長石類・岩石破片など.

基底部層泥質岩・残留アルコースと下部層アルコース砂岩のモード組成.Others:長石類・岩石破片など.

右にあげたのは,①奥火の土花崗岩体中の “残留アルコース”,②基底部層の泥質岩,および③下部層アルコース砂岩の石英-基質-その他の三成分モード組成です.

これらの組成は②-①-③という組成トレンドを示しており,基質量が減少すると石英/その他成分の比が分散していくという特徴を示していますが,それが実際のところ何を示しているのかは不明です.とりあえずは,残留アルコースとアルコース砂岩が一連の組成ドメインを形成しているということだけは言えると思います.

基底部層と下部層との間にどの程度の層序欠損があるかは既に述べたように不明ですが,『氷上花崗岩類がシルル系奥火の土層下部層に砕屑物を供給している』という当たり前のようで実は重要なことを意味しています.これについては,後出の『CHIME 年代からの逆風』のところで改めて触れたいと思います.

奥火の土花崗岩体

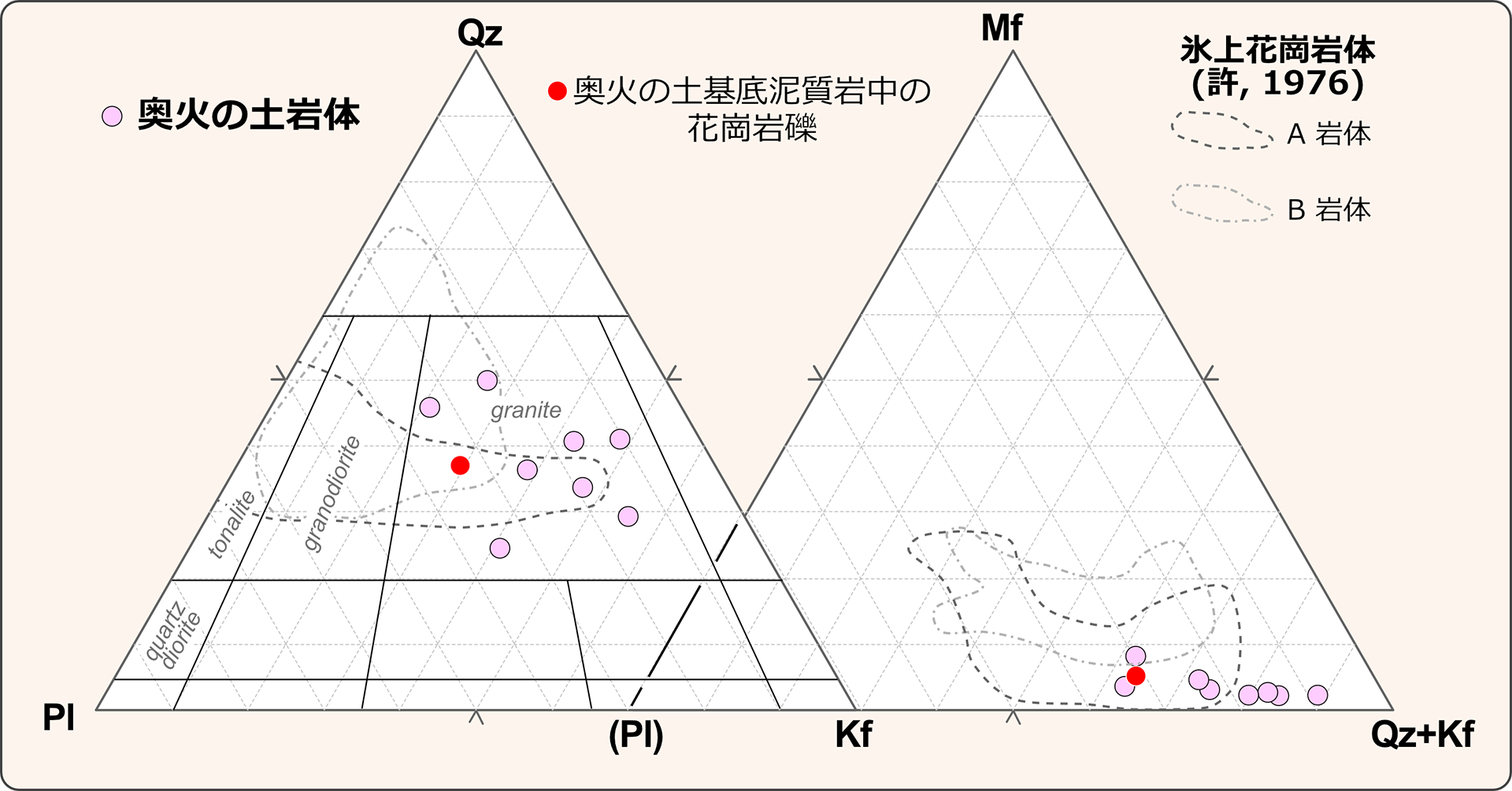

奥火の土花崗岩体のモード組成.分類領域はいわゆる IUGS Classification による.

奥火の土花崗岩体のモード組成.分類領域はいわゆる IUGS Classification による.

奥火の土花崗岩体は,カタクラスティックな粗粒花崗岩です.しかし我ながら不思議なことに,その岩相を示す資料は手元のライブラリ中には残っていません.

右に示したのは,花崗岩質岩についてよく使われる(使われた?)モード組成図です.基底部層泥質岩中に含まれる花崗岩礫の組成も示しておきます.要するに火成岩石学的にも花崗岩に分類されるというだけのもので,それ以上のことは特にありません.許(1976)の氷上花崗岩体の組成範囲も描き入れています.それらに比べると石英・アルカリ長石に富んでいるようですが,本質的な差異かどうかは分かりません.

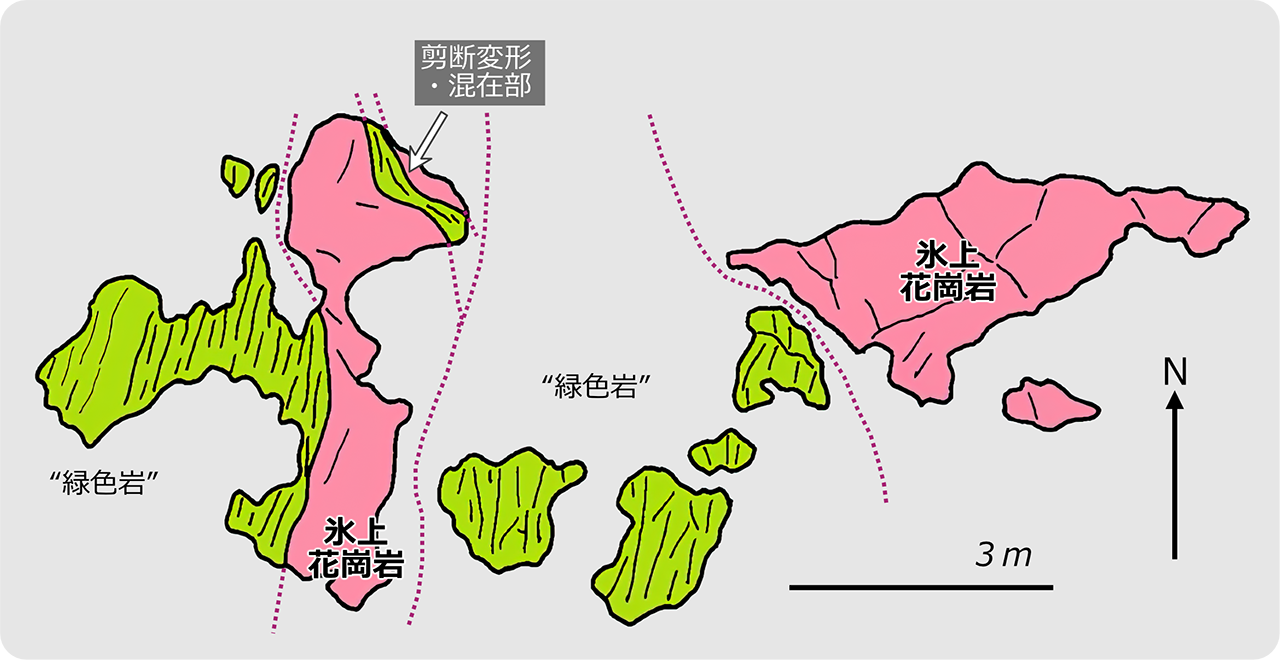

奥火の土花崗岩体に伴う時代未詳緑色岩の露頭スケッチ.

奥火の土花崗岩体に伴う時代未詳緑色岩の露頭スケッチ.

氷上花崗岩奥火の土岩体の分布北西側には,“時代未詳緑色岩” が露出します.その分布範囲は奥火の土岩体の分布内に限定されていますので,周囲に露出する古生代以降の貫入岩類とは異なるユニットと考えられます.氷上花崗岩類の他の岩体内部にこのような緑色岩の存在が報告された例はありません.

右に,火の土川沿いで見られる露頭の見取り図を示します.氷上花崗岩と緑色岩は 1 - 3 m 前後の幅で交互に分布しており,一部では緑色岩が花崗岩中に剪断された数十 cm 幅の脈状をなして存在しています.残念ながら全体に風化変質が激しく,花崗岩と緑色岩との貫入前後関係もはっきりとは分かりませんでした.

奥火の土層アルコース砂岩の礫質部にはかなりの量の玄武岩礫が含まれていますので,この時代未詳緑色岩との関係が興味深いところです.

(2024/06/22 逐次公開)

他地域における産状

氷上花崗岩類の中でその周囲にシルル系が分布するのは,氷上・小松峠・白石峠・八日町・奥火の土の5岩体です.そのうち,不整合関係が確認されているのは氷上・八日町・奥火の土の3岩体だけです.小松峠岩体は,シルル-デボン系とは断層関係にあり層位関係は不明です.白石峠岩体に接する石灰岩はシルル系とされていますが,化石が発見されておらず時代は未確認で,層序関係についても不明な点があります.

この章では,不整合という層序関係だけではなく,氷上花崗岩とシルル-デボン系に見られるいくつかの特記すべき岩相や産状についても紹介していきたいと思います.

不整合

既に述べたように,シルル系が氷上花崗岩類を不整合に覆うことが露頭レベルで確認されたのは,クサヤミ沢(村田ほか,1974)・八日町地域(北上古生層研究グループ,1982)・奥火の土(川村,1983)の3箇所です.白石峠岩体ではシルル系が不整合関係で接する可能性がありますが,時代も含めて明確ではありません(北上古生層研究グループ,1982;川村ほか,1997).

クサヤミ沢

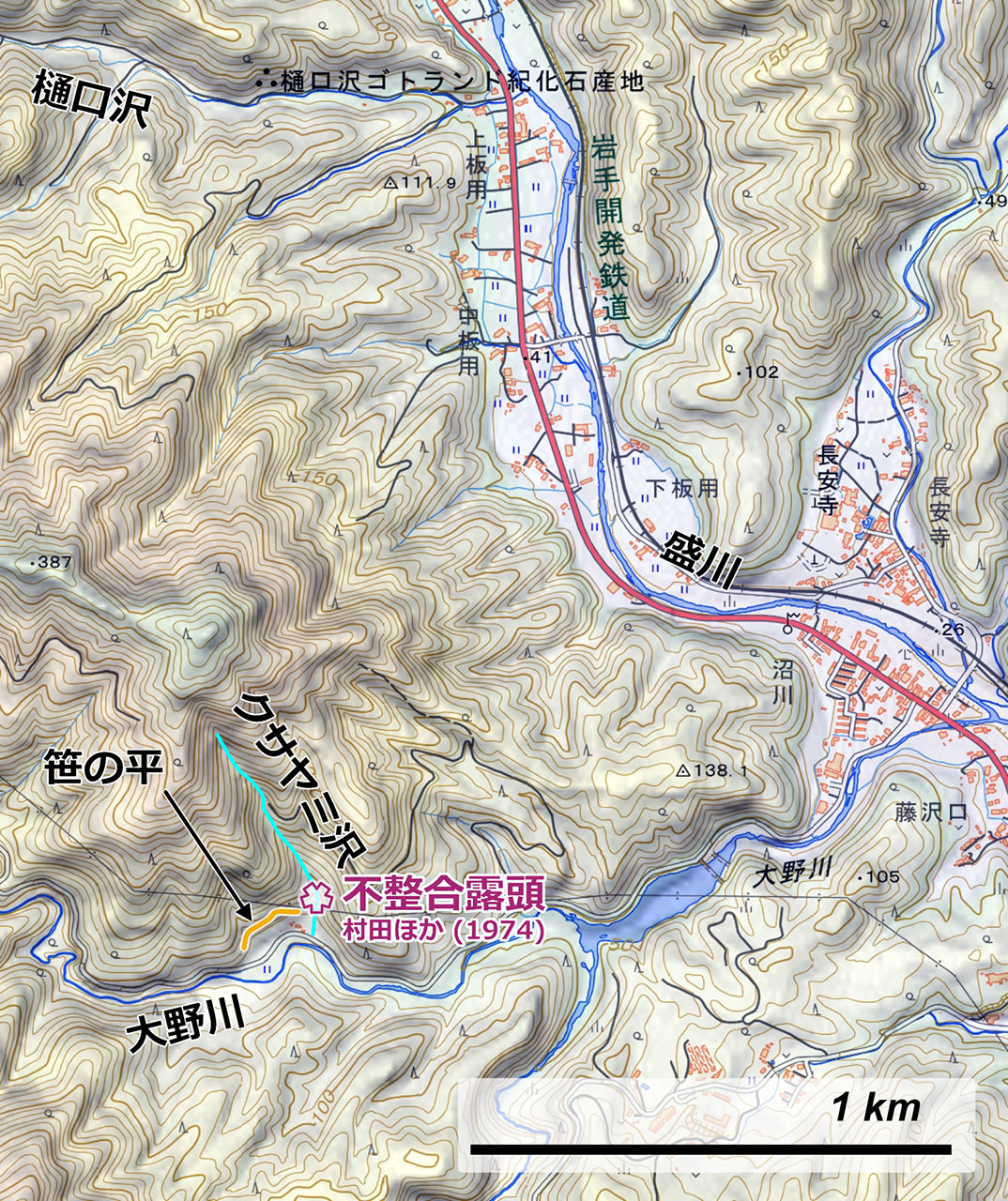

大船渡市大野川周辺地形図.国土地理院レベル17地形図に加筆.

大船渡市大野川周辺地形図.国土地理院レベル17地形図に加筆.

氷上花崗岩本体(氷上花崗岩体)の周辺には,村田ほか(1974)などで記載されたクサヤミ沢露頭のほかにも,樋口沢や行人沢(ぎょうにんざわ)などに氷上花崗岩-シルル系の近接分布があります.しかし私(達)は,なぜかそれらについて調査を行っていません.その理由は,今となっては分からないのですが,本体周辺は村田さんらがあれだけ詳細にやったので, “untouchable・担当外” (?)だったのかもしれません.ということで以下は,単なる巡検レベルの見学結果の紹介になります.

なお “クサヤミ沢”・“笹の平” は現在の国土地理院地形図には地名が掲載されていませんので,論文等で知っている人以外にはどこのことか分かりません.樋口沢の地名もありませんが,天然記念物『樋口沢ゴトランド紀化石産地』は掲載されています.右に参考のため,地形図に記入したものをあげておきます.

村田ほか(1974)で報告された大船渡市大野川支流クサヤミ沢の混合不整合露頭.

村田ほか(1974)で報告された大船渡市大野川支流クサヤミ沢の混合不整合露頭.

クサヤミ沢における氷上花崗岩-シルル系川内層柱状図.Okami and Murata (1975),川村ほか(1996)の図を基に作成.

川村寿郎・井龍康文・川村信人・町山栄章・吉田孝紀(1996)南部北上帯古生界標準層序と “早池峰構造帯”.日本地質学会第103年学術大会見学旅行案内書,59-97.

既に書いたように,村田ほか(1974)によって見出されたシルル系基底不整合は,南部北上古生層の研究にとって革命的なものでした.ここでは,彼らによって報告された大船渡市大野川支流クサヤミ沢の露頭について,自分なりに紹介したいと思います.その周辺の地質柱状図を右に示します.

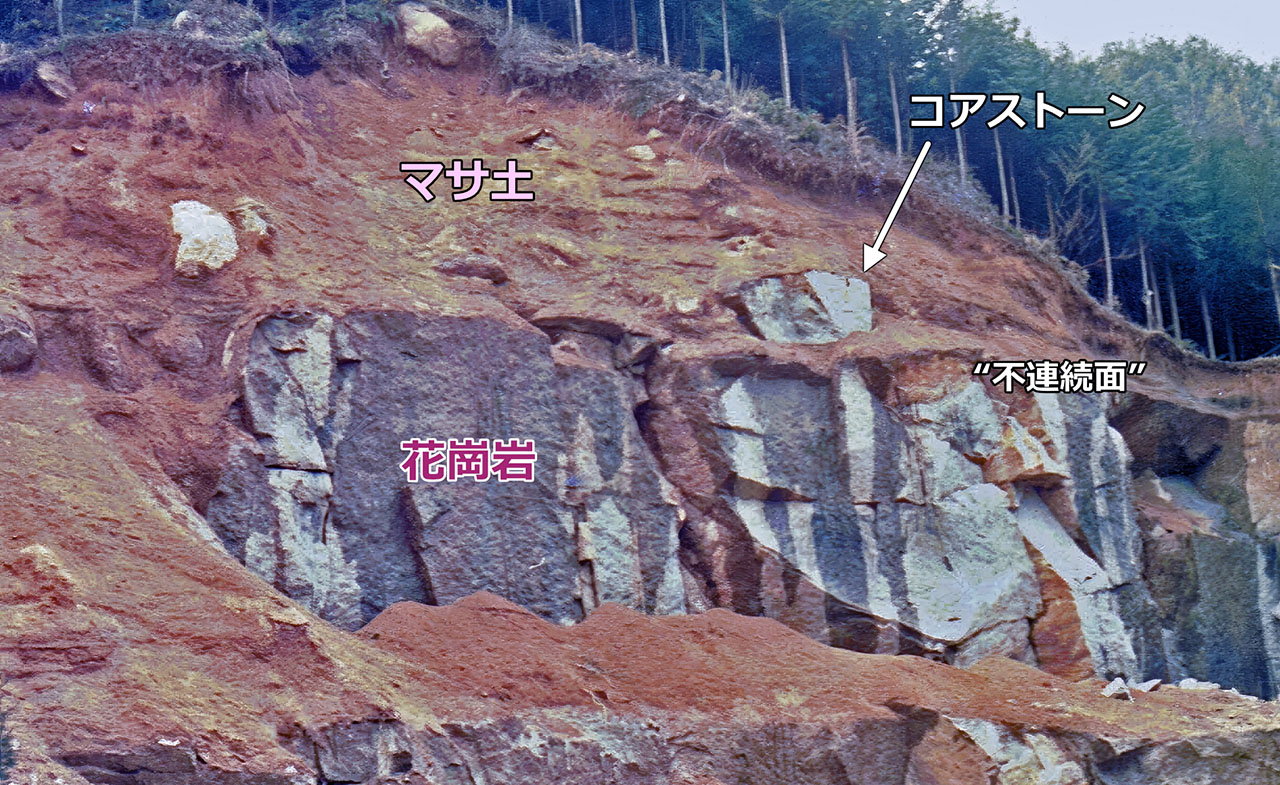

左の写真は,その不整合露頭です.撮影時期は不明ですが,おそらく 1978 - 1979 年前後ではないかと思われます.正直なことを言うと,氷上花崗岩とシルル系基底部との境界は私には不明瞭で,特に露頭向かって左側では弱いすべり面があってそれが境界になっていますが,右側ではクリアな境界を引くことが困難です.村田ほか(1974)には露頭写真が無く,Okami and Murata (1975) に境界線を描き入れていないものが掲載されています.このような産状は,花崗岩の古風化部と現地性アルコースが一体となったものと考えることが可能です.

なお,基底アルコース砂岩とその上位の海成層(石灰岩/泥岩)との間には 1 - 2 m 程度の露頭欠如があり,両者の遷移部は観察されていません.

※ Okami and Murata (1975) ではこの不整合関係を “●”(伏字)不整合(blinded unconformity)と表現しています.同じ表現は私も北上古生層研究グループ(1982)で使っています.現在では不適切表現と思われますので,ここでは『混合不整合(blended unconformity)』(cf. Glossary of Geology)と呼ぶこととします.

花崗岩のマサ風化露頭の例. 横井技術士史事務所ホームページ によるものを編集.

花崗岩のマサ風化露頭の例. 横井技術士史事務所ホームページ によるものを編集.

このような混合不整合の性格は,現世の花崗岩風化帯の特徴を考えるとよく理解することができます.花崗岩の風化部は,“マサ(土)”(masa soil, or decomposed granite soil,漢字では真砂)と呼ばれ,花崗岩体の風化トップから深部(数 m 以上)に及ぶ場合があります.

左の写真はその印象的な露頭写真です.この例では花崗岩未風化部とマサ土部の間に明瞭な不連続面が見えますが,このページ の説明によると,マサ化帯の下に直接未風化塊状の花崗岩が接し中間部分がなく,この地域の花崗岩風化の特徴とされています.よく見ると,マサ土の中に水平の層状構造のようなものが見えますので,現地性風化部だけではないのかもしれません.マサ土部に包含される未風化ブロックは『コアストーン(corestone)』と呼ばれ,マサ土部にはよく見られるものですが,クサヤミ沢などのシルル系基底部付近では(まだ)見出されていません.

※ その後,2001 年 5 月にクサヤミ沢を訪れる機会がありましたが,おそらく直近の増水による岩塊その他で埋積されており,上の不整合露頭はその上半部しか見えませんでした.沢の中も倒木などでかなり荒れており,ちょっと残念な状況となっています(右写真).それから 20 年以上が経過していますが,現在はどのような状況になっているのでしょうか?

奥火の土層もそうですが,地質学の発見や観察における “外部偶然性” には考えさせられるものがあります.しかし,その偶然性はこの写真のようにネガティブなものとは限りません.次にはもっと状況が良くなる可能性もあるわけです.村田ほか(1974)では自然な沢部浸食,川村(1983)では人為的な伐採作業の結果としてそうなったということでしょう.

なおまったくの蛇足ですが,『クサヤミ』というのはいったいどういう語源なのか不明です.Google,Bingを検索してみましたが “クサヤ” がヒットしてくるだけでしたw.各種地名辞典でもダメでした.まさか “草闇” =草だらけで暗い,なのでしょうか? どうでもよい話ですが.

八日町岩体周辺

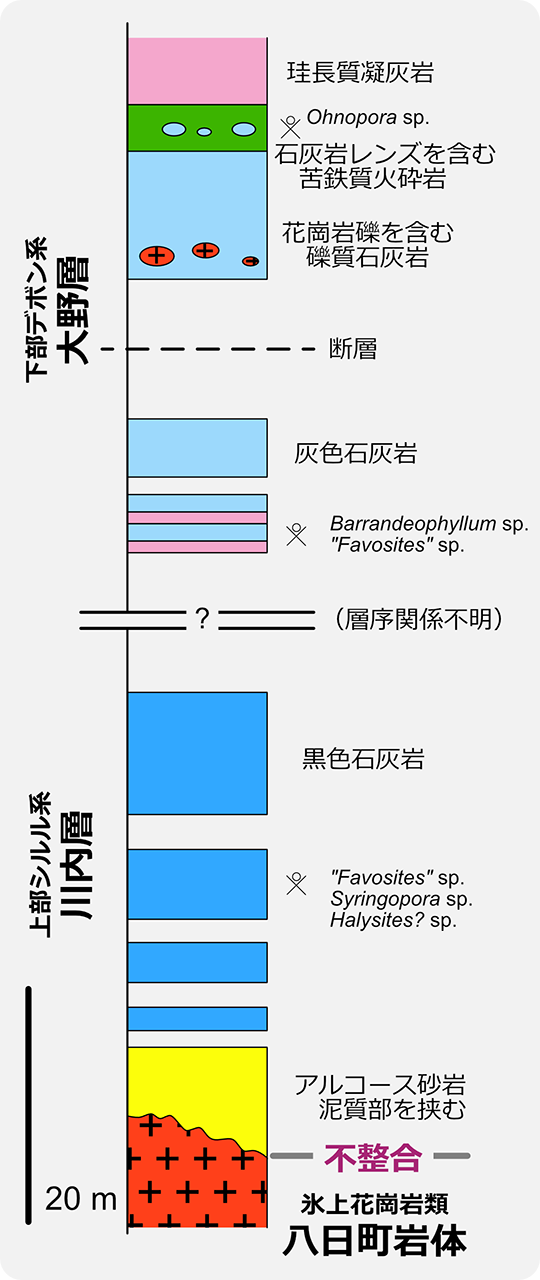

八日町岩体周辺のシルル-デボン系の柱状図.北上古生層研究グループ(1982)の柱状図を基に作成.

八日町岩体周辺のシルル-デボン系の柱状図.北上古生層研究グループ(1982)の柱状図を基に作成.

シルル系基底不整合露頭.北上古生層研究グループ(1982)の図を基に作成.

シルル系基底不整合露頭.北上古生層研究グループ(1982)の図を基に作成.

八日町岩体周辺には黒色石灰岩層が露出し,その中から Halysites? sp. などのシルル紀化石の産出が報告されています(中井ほか,1980).この産出は,奥火の土岩体周辺からの産出に続いて南部北上帯古生層からは3例目です.

黒色石灰岩を主体とするシルル系の上位には,石灰岩と珪長質凝灰岩を特徴とする下部デボン系大野層が累重していますが,両者の直接の層位関係は不明です(右図).

※ 大野層下部を特徴づける “礫質岩相” については,北上古生層研究グループ(1982)の記載では『塩基性凝灰岩』=苦鉄質火砕岩となっており,珪長質凝灰岩を特徴とするクサヤミ沢周辺の岩相(後述)とは異なっています.その下位(?)にある層序も模式地とはかなり違っています.これが実際に八日町地域下部デボン系の特徴なのか,それとも何らかの層序誤認によるものかは検証不可能で no idea です.

シルル系基底不整合が確認されたのは,住田町八日町から北東に入る沢の北支流中流部の東斜面(標高約 320 m)にある露頭です(下図).北上古生層研究グループ(1982)の地質図では八日町岩体に含化石シルル系が層位関係で接する部分が4カ所程度ありますが,不整合露頭が実際に確認できたのはこの場所だけだったと記憶します.

この露頭では,花崗岩体の上位に明瞭な密着層位的関係でシルル系基底砂岩が接しています.葉理シルト岩の約 1 m 上位にはシルル系黒色石灰岩が露出していますが,両者の遷移関係は露頭欠如により不明で,後者は原位置露頭ではない可能性もあります.露頭下には,花崗岩と砂岩の大きな崩落ブロックが散在しています.

このような重要な露頭が 1970 年代後半になるまで発見されていなかった理由はある意味単純で,『道の無い斜面の中腹』(=通常は調査しない場所)にある露頭だからと思われます.私たちが調査した時はおそらく伐採地になっていて,沢の中から見上げてアレは何だ?と斜面を這い登る気が起きる程度に目立っていましたが,そうでなければ林の中で普通は見過ごされてしまう露頭です.

下に,不整合周辺の露頭~薄片オーダーの産状・岩相を示します.花崗岩~残留アルコース(花崗岩古風化部:マサ)~アルコース砂岩~葉理シルト岩は,まったく漸移的で,その境界を特定することは不可能です.要するに八日町岩体とシルル系は “混合不整合” の関係にあるということになります.

基底泥質岩の岩相は,奥火の土層の残留粘土的なものとはまったく違っていて,水流影響下の堆積物ですが,陸成であるのかどうかも含めてこれ以上のことは分かっていません.

大野層下部のスランプ相

シルル系川内層の上位に重なるデボン系大野層は,細粒珪長質凝灰岩互層を特徴とした地層ですが,その最下部には花崗岩・石灰岩などの礫・砕屑粒子を含むさまざまな特異岩相が発達します.

笹の平

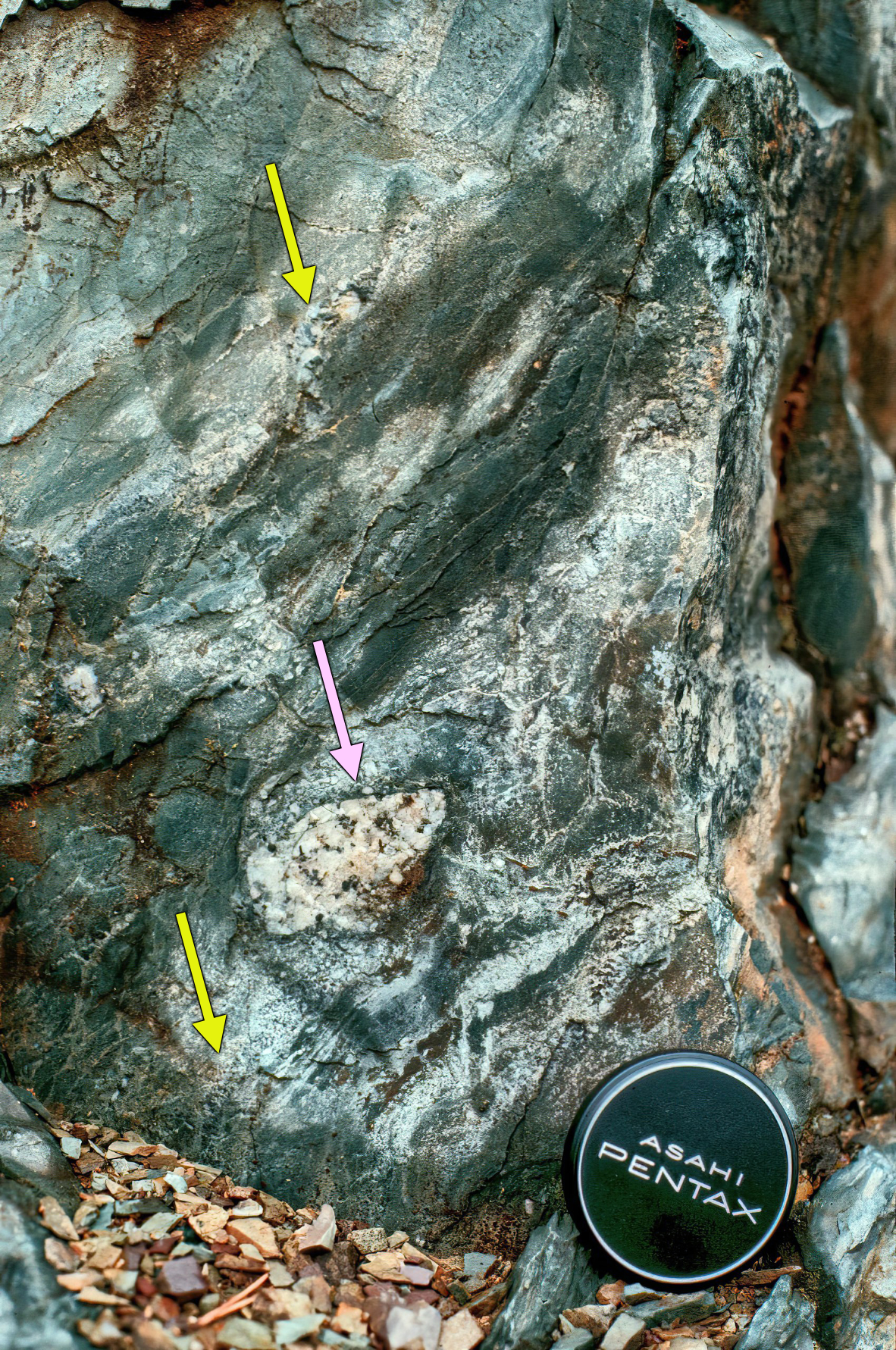

大船渡市大野川笹の平の下部デボン系大野層中の花崗岩礫(ピンク矢印).凝灰質堆積岩中には花崗岩質砕屑物がラミナ状に散在している(黄矢印).

大船渡市大野川笹の平の下部デボン系大野層中の花崗岩礫(ピンク矢印).凝灰質堆積岩中には花崗岩質砕屑物がラミナ状に散在している(黄矢印).

クサヤミ沢入口のすぐ上流部には,笹の平(ささのたいら)と呼ばれる崖状の露頭があります.形状からして,過去の採石跡ではないかと思われるのですが,未確認です.現状は不明ですが,2001 年現在では植生に覆われていて露出はほとんど確認できませんでした.

笹の平に露出しているのは下部デボン系大野層下部の緑色細粒珪長質凝灰岩/凝灰質泥岩ですが,その中に花崗岩質砕屑物が普通に含まれているのは広く知られています.

左の写真は,凝灰質泥岩中に含まれる花崗岩礫です(ピンク矢印).撮影時期は不明ですがレンズキャップから判断すると 1978 年頃ではないかと思われます.

花崗岩礫は円磨した形態を示し長径は 5 cm 程度で,凝灰岩中に孤立しており,一見オーバーサイズクラスト(oversized clast)のように見えます.凝灰質泥岩中には,よく見るとラミナ状のアルコース質砕屑物薄層があります(黄矢印).

このような堆積物をどうやって作るかは大事な点ですが,なかなか難しいところです.オーバーサイズクラストを普通に作る手は『まず高エネルギー粗粒堆積物が堆積し』『その後の定常環境で細粒分だけが移動し粗粒分が残留した』というのが妥当なところでしょう.しかし左の写真の凝灰岩部にはそのような気配というか堆積構造(例えば掃流を示唆するものとか)が見えません.そうなると残るのは『氷河性ドロップストーン』といったトリッキーな手しか思いつきませんが,下位層は生物礁性石灰岩なのですから,まずありえないでしょう.

笹の平を含む大野層下部層のこのような堆積物についてもっとも詳細に記載しているのは村田ほか(1974)で,彼らはそれを『スランプ堆積物』であると結論付けています.スランプ堆積物であることを指示するさまざまな構造が十分に記載されているとは言い難い点もありますが,ある意味 “異質” とも言える花崗岩質砕屑物がスランプ起源というのは,上の行き詰まりを打開する非常に魅力的な考え方です.基本的にはそういう線で行くしかないものと思われます.

笹の平の露頭から採取したと思われるサンプル.『第2講座サンプル:大野層アルコース砂岩』として北上山地写真・画像アルバムに紹介したもの.採集者・採集時期も不明.砕屑粒子は,Tm:凝灰質泥岩,Ft:珪長質凝灰岩,Ar:アルコース質砕屑物,Rc:赤色チャート,Gr:花崗岩.矢印は,凝灰質泥岩が “礫” であることを示す部分.

笹の平の露頭から採取したと思われるサンプル.『第2講座サンプル:大野層アルコース砂岩』として北上山地写真・画像アルバムに紹介したもの.採集者・採集時期も不明.砕屑粒子は,Tm:凝灰質泥岩,Ft:珪長質凝灰岩,Ar:アルコース質砕屑物,Rc:赤色チャート,Gr:花崗岩.矢印は,凝灰質泥岩が “礫” であることを示す部分.

ただし,村田ほか(1974)のスランプ堆積物の記述には,留意すべき点が一つあります.

彼らの記述を抜粋すると,“アーコース砂岩からなるスランプ層をレンズ状にはさむ淡緑-赤紫色凝灰質珪質粘板岩”・“花崗岩礫・凝灰岩偽礫とともに凝灰岩を基質とするスランプ層” となっています.これはすなわち『淡緑色凝灰岩は基本的に堆積層(sedimentary layer)で』,『その中に花崗岩質砕屑物を含むスランプ堆積物がレンズ状に挟在し』,『その基質も淡緑色凝灰岩である』ということを意味します.

右にあげたのはこの問題に関する重要なサンプルですが,残念ながら私自身が採取・検討したものではなく,サンプルの現在の所在も不明です.その由来については『第2講座サンプルについてのおことわり』をクリックしご覧ください.

このサンプルの意味することは,大野層下部のスランプ堆積物中の珪長質凝灰岩が基質ではなく “癒着・変形した包有物” の集合であるということです.その間を充填する基質は礫質アルコース砂岩です.なお,凝灰岩包有物中には,暗緑色の微細なクロットがラミナに対して平行に配列しています.これが生物擾乱なのか,あるいは緑泥石化した軽石破片のようなものなのかは不明です.

このような産状から,上にあげた笹の平の “珪長質凝灰岩中の花崗岩礫・アルコース砂岩ラミナ” はスランプ体中の基質砂・礫であり,珪長質凝灰岩 “層” は実は癒着した包有物であるということになります.もちろんこれはたった一つの観察例に過ぎず,このスランプ層の全体像かどうかは分からないのですが,このように考えると大野層下部層中のアルコース質砕屑物の不可解な産状(上述)も説明できます.これについては後にまとめて述べたいと思います.

樋口沢

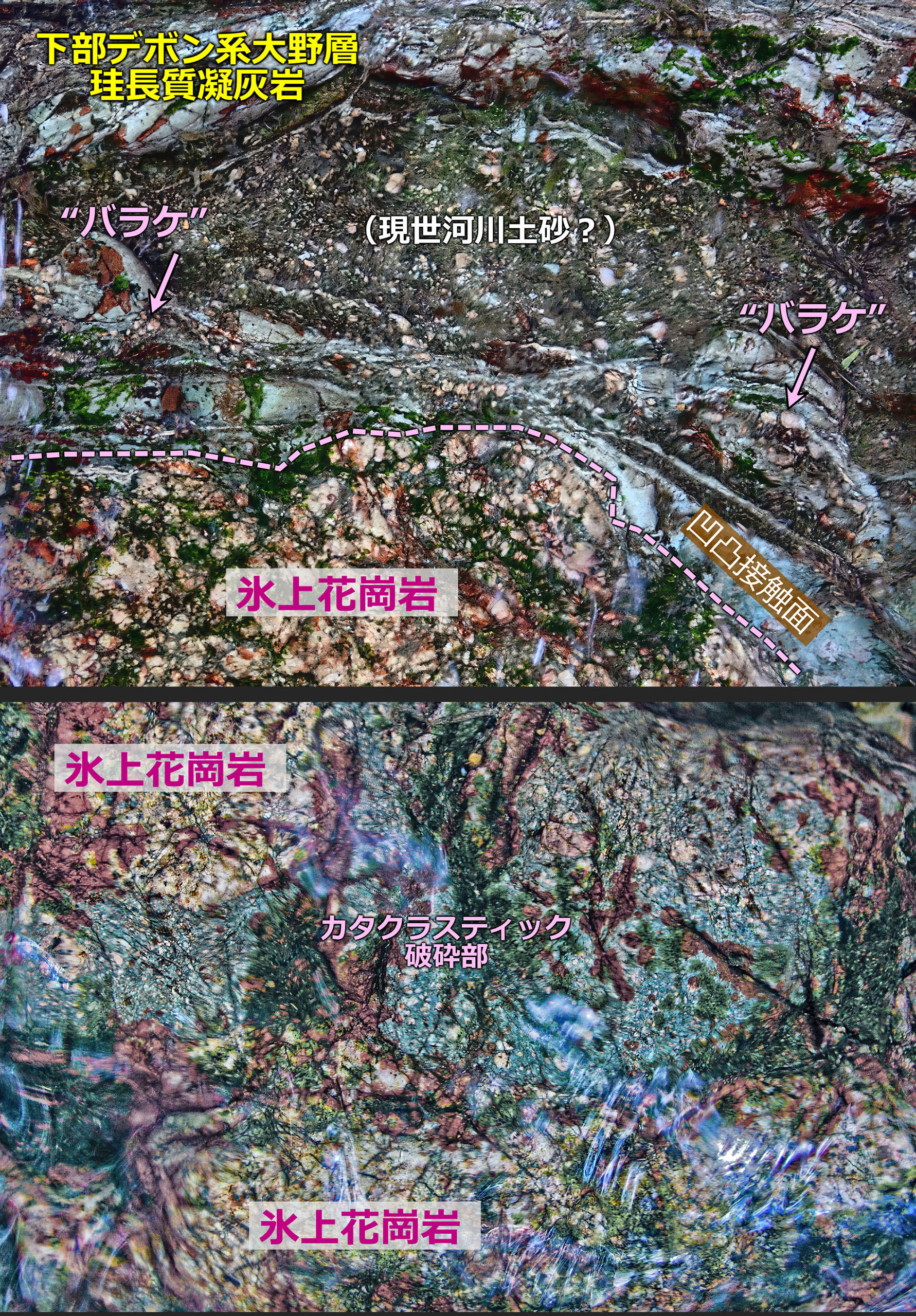

大船渡市樋口沢下流部における氷上花崗岩と下部デボン系大野層との接触関係.露頭面は流水下にあり,その影響で歪んでいたり外光反射で不鮮明になっている部分がある.

大船渡市樋口沢下流部における氷上花崗岩と下部デボン系大野層との接触関係.露頭面は流水下にあり,その影響で歪んでいたり外光反射で不鮮明になっている部分がある.

大船渡市樋口沢は,南部北上帯でシルル系化石が初めて発見された場所で,天然記念物に指定されています.そのすぐ上流に,下部デボン系大野層の珪長質凝灰岩と花崗岩体の分布が観察できる部分があります.

ここでの両者の関係はある意味で enigmatic なものです.村田ほか(1974)では,花崗岩体は “長径 3 m 以上におよぶ巨大ブロック” と表現されています.私が樋口沢で観察した限りでは,厚さ 1 m 以上・長さ 5 - 6 m に達するスラブ状花崗岩体で,大野層凝灰岩層と凹凸のある密着面で接触しています(右写真上).凝灰岩層中には,花崗岩から分離した結晶片・岩片が散在しています.この産状は,北上古生層研究グループ(1982)で “バラケ” と表現されています.

花崗岩体の内部自体もカタクラスティックな破砕現象が著しく,その中に破砕の弱い部分がレンズ状に包有される産状も認められます(右写真下).

このような産状・構造を堆積作用の観点から包括的に説明することは難しいのですが,村田ほか(1974)の指摘したようにスランプ作用に伴うものだとすれば,『珪長質凝灰岩の堆積場中に滑り落ちてきたスライド岩体』であるとするのが第1解になるでしょう.花崗岩体中に見られるカタクラスティックな破砕作用は,堆積後の構造的破砕とは考え難いので,既にカタクラスティックな破砕を受けていた花崗岩のスラブと考えるしかないと思われます.

大野層下部スランプ相についての考察とスぺキュレーション

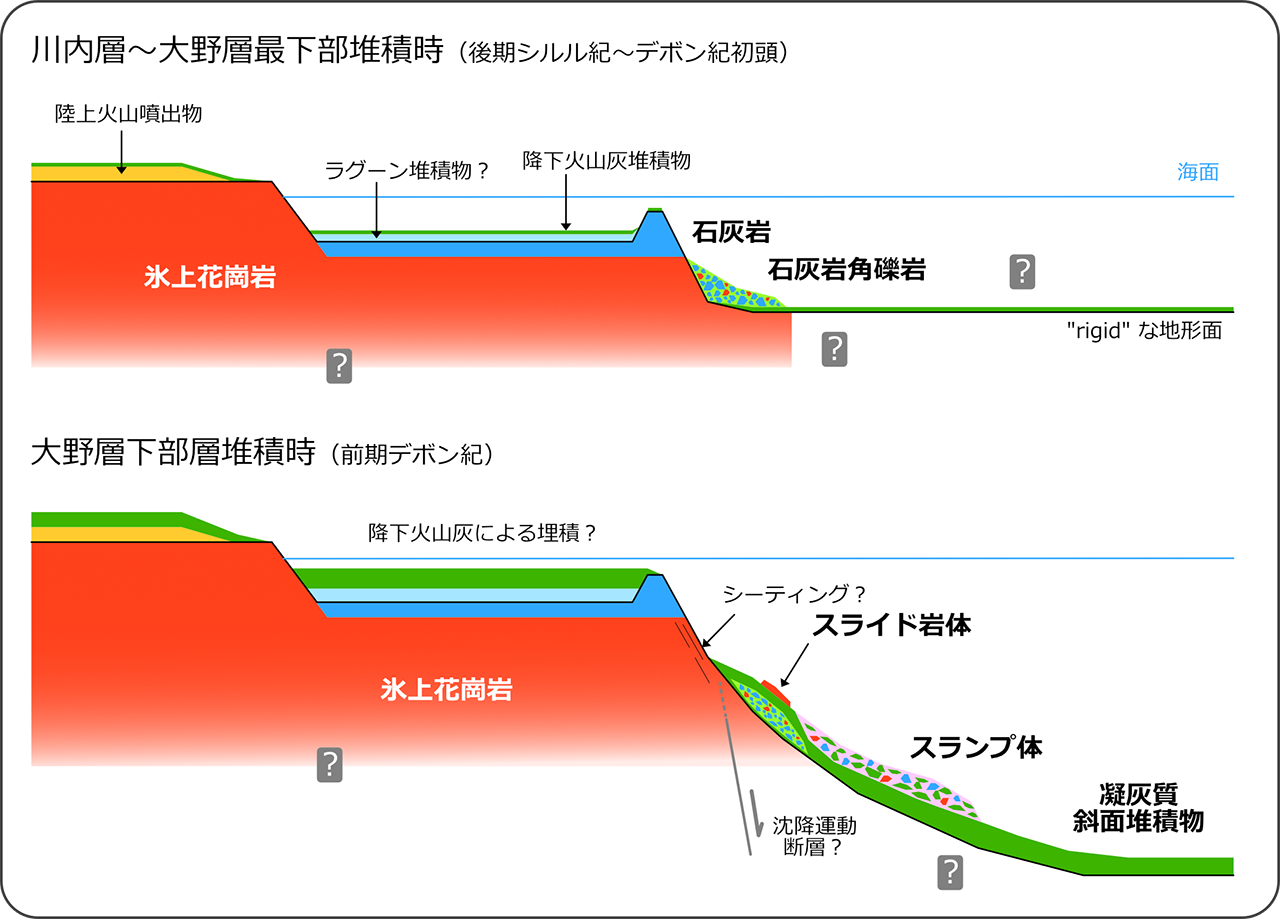

上に述べてきた大野層下部に特徴的なスランプ相の形成について模式的に考えてみるとどうなるでしょうか?

まずおことわりしておくと,ここで書くことの中に自分自身の調査・採取・検討による材料は何もありません(!) 本来は現地観察・サンプル採取によって確認すべきことなのですが,残念ながらそれは不可能なので,あくまでも単なるスペキュレーションです.スペキュレーション以上のものになり得ないのはひとえに,層序・岩相・岩石学についてのデータが決定的に不足しているためです.村田ほか(1974)の先駆的な研究から 50 年を経過しようとしている今,他の研究者による実証的な再検討を期待したいところです.

笹の平-樋口沢における大野層下部スランプ相の模式図.村田ほか(1974)などを参考に作成.

笹の平-樋口沢における大野層下部スランプ相の模式図.村田ほか(1974)などを参考に作成.

左に示したのは,村田ほか(1974)をはじめとした各種の情報から総合した大野層下部の “異常堆積物” についての模式柱状図です.層厚・砕屑物の大きさなど,すべてが not-to-scale であることに注意してください.

川内層の石灰岩・泥岩互層の上位に珪長質凝灰岩が出現すると,すぐに石灰岩角礫岩が堆積しています.この部分が大野層の最下部層です.その上位の珪長質凝灰岩互層中には何枚かのスランプ体が挟在しています.スランプ体中に卓越する包有物は珪長質凝灰岩です.その基質はおそらく花崗岩質砕屑物で,径の比較的小さな花崗岩・石灰岩礫も含まれています.

スランプ体との直接の上下関係は不明ですが,その近傍層準には,数 m オーダーの扁平な花崗岩スラブが単独で包有されています.その周囲には花崗岩質砕屑物が散在しますが,少量の石灰岩礫も認められるようです.このスラブは従来,花崗岩の貫入岩脈や圧砕を伴う構造的混在(例えば;許,1976)とも解釈されていますが,村田ほか(1974)はスランプ体中の巨大ブロックとしています.しかし上に紹介したように,“ブロック” の周囲にはスランプ構造やスランプ基質と判断される産状がありませんので,分離岩体が単独で落下・滑り落ちてきた『スライド岩体』と解釈されます.

これも直接の関係は不明なのですが,花崗岩スラブの周辺などには,従来 “花崗岩の圧砕貫入脈” とされたものが存在し,氷上花崗岩がシルル-デボン系に対して貫入関係にある根拠とされています(例えば;許,1976).この貫入脈については,もちろん詳細な記載例は無いのですが,『アルコース質砂注入脈』の可能性があります.例えば Strachan (2002) は,スランプ層の形成に伴った砂質砕屑物脈の形成を報告しています.スランプ体やスライド岩体の定置によって下位層の上載荷重が迅速に増大することがその形成の要因の一つと考えられます.

これらのことから,川内層~大野層下部層準堆積時の堆積場様式を考えてみます(下図).なお,この図は空間的なスケールはもちろん not-to-scale ですが,その相対位置関係や時間的前後関係も “順不同” ( not-in-order) になっていますので注意してください.そんな(いい加減な)図を見せられても?!と言われそうですが,何しろこのアーティクルは論文ではありません.私が川内層~大野層下部層のさまざまな知見を第三者的に調べて抱いた単なる『イメージ』を示しているものということでご容赦.なにしろ,そういうスキームは誰も提示していないし,そもそもデータ不足なのですからしょうがないというか.

川内層~大野層下部層堆積過程の not-to-scale な模式図.詳細は本文参照.

川内層~大野層下部層堆積過程の not-to-scale な模式図.詳細は本文参照.

まず大野層最下部の石灰岩角礫岩ですが,これはあまり深く考える必要もないと思われます.生物礁を含む炭酸塩堆積場外縁急崖の麓部に形成された rock-fall ~ 斜面崩壊堆積物ということで良いでしょう.一つだけ注意すべきことと言えば,村田ほか(1974)の記載にあるように珪長質凝灰岩の包有物を含んでいるという点です.珪長質凝灰岩は基質にもなっているとされています.それについては上に示したように多少の疑問が残りますが,いずれにせよ石灰岩角礫岩の堆積が『珪長質火山活動が開始された後』ということを示しています.村田ほか(1974)がその層準をシルル系川内層ではなく下部デボン系大野層に含めたことは,まったく妥当な層序区分であると言えるでしょう.

薄層理互層を示す大野層珪長質凝灰岩.大船渡市大野川中流部.

薄層理互層を示す大野層珪長質凝灰岩.大船渡市大野川中流部.

その上位層準のスランプ層ですが,スランプ層は基本的には『堆積物からなる斜面の崩壊』によって形成されるものなので,上記急崖部の外側に斜面環境を造る必要があります.その要因としては,村田ほか(1974)によって既に指摘されているように『火山活動を伴う堆積盆形成期の急激な沈降運動』を考えるのが適当なところでしょう.スランプ体には多量の珪長質凝灰岩包有物が含まれますので,その斜面に堆積していたのは珪長質火山砕屑性堆積物です(左写真).その崩壊によって,破断包有物(偽礫)とおそらく斜面上部に存在した花崗岩質砕屑粒子・石灰岩破片が混合し,スランプ体を形成したのでしょう.

樋口沢などに見られる数 m オーダーの花崗岩スラブは,急崖部を形成していた花崗岩体から分離した扁平な岩体が海底を滑り落ちた “スライド岩体” と考えられます.その周囲には,風化部から分離した花崗岩質砕屑粒子が散在しています.急崖内部に風化等によりシーティングが発達し,スラブ外形はそれを反映しているのかもしれません.スライド岩体中に見られるカタクラスティックな破砕部は堆積後の変形ではなく,それに先立つ破砕変形作用によるもの,つまりスライド岩体となる以前にすでに破砕作用を受けていたものと考えられます.

小松峠礫岩

小松峠岩体は非常に複雑な分布形態を示し,岩相もバラエティに富んでいます.その周辺からは,中井ほか(1980)によってシルル紀化石を含む石灰岩が報告されていますが,残念ながら両者の関係はすべて断層で層位的関係はありません.その上位には下部デボン系大野層に相当する岩相も知られていますが,詳細はあまりよく分かっておらず,ここで特記すべきことはありません.

※ 小松峠岩体の詳細な地質図は北上古生層研究グループ(1982)に掲載されています.この地質図はそのタッチや凡例の描き方などから判断すると私が描いたものだと思いますが,今にしてみると,ちょっと不審というか気になる点があります.分布形態がイソギンチャクみたいと言うか,(N)NE-(S)SW 方向の断層に規制された非常に不可思議な形態になっていることです.

1970-80 年代までの我々をはじめとした南部北上古生層研究では,断層というのは要するに “平面分布の不連続を説明するための便宜的方策” で,特に断層面などの観察の結果として特定したわけではありません.つまりすべて『推定断層』です.断層というものには,すべてとは言えないかもしれませんが,系 (system) が存在するはずです.しかし,南部北上古生層中の NE-SW 方向の断層というのは,何も説明が与えられていません.地質図Naviでは,小松峠岩体の外形は NS方向の断層とのコンビネーションでうまく処理されていますが,それは北上古生層研究グループ(1982)で示されているより詳細な地質分布とは必ずしもマッチしていません.そう思って見ると,氷上花崗岩本体東側の角状突出部と共通するものがあるような気もします.このへんは,なにか見逃しているな,とは思うのですが,もはやどうしようもありません.

ということで小松峠岩体-シルル系との直接の関係は希薄で述べることもないのですが,その周辺を見ると堆積テクトニクス(下注 的に一つだけ特記すべきことがあります.

注)川村の勝手造語の一つ.Tectono-sedimentology:堆積岩・堆積作用をあくまでもテクトニクスの観点から見るというもの.在職時,自分の専門分野として既存のものに適当と思われるものが無く,これを名乗ってみたことがあるが...(略)

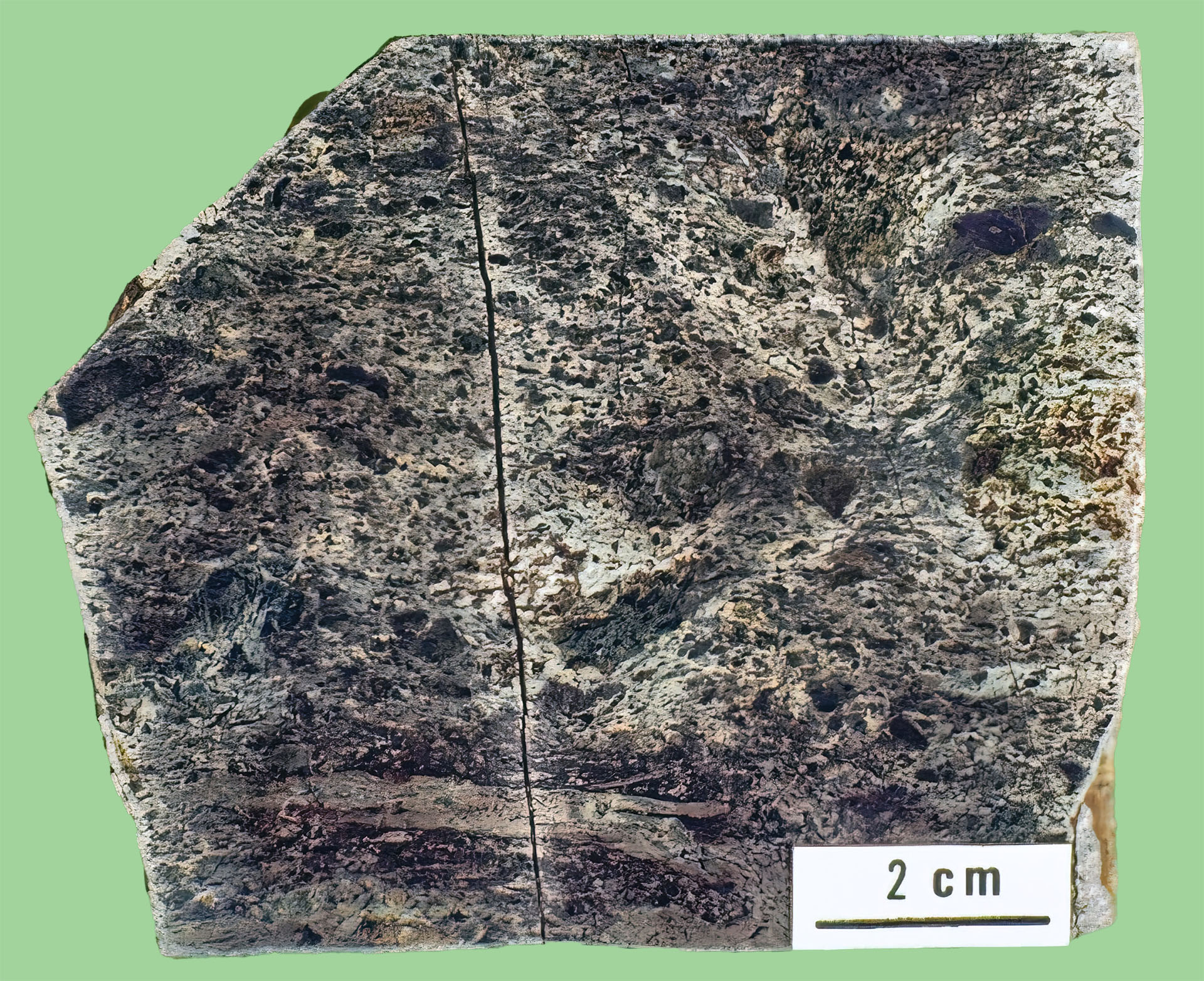

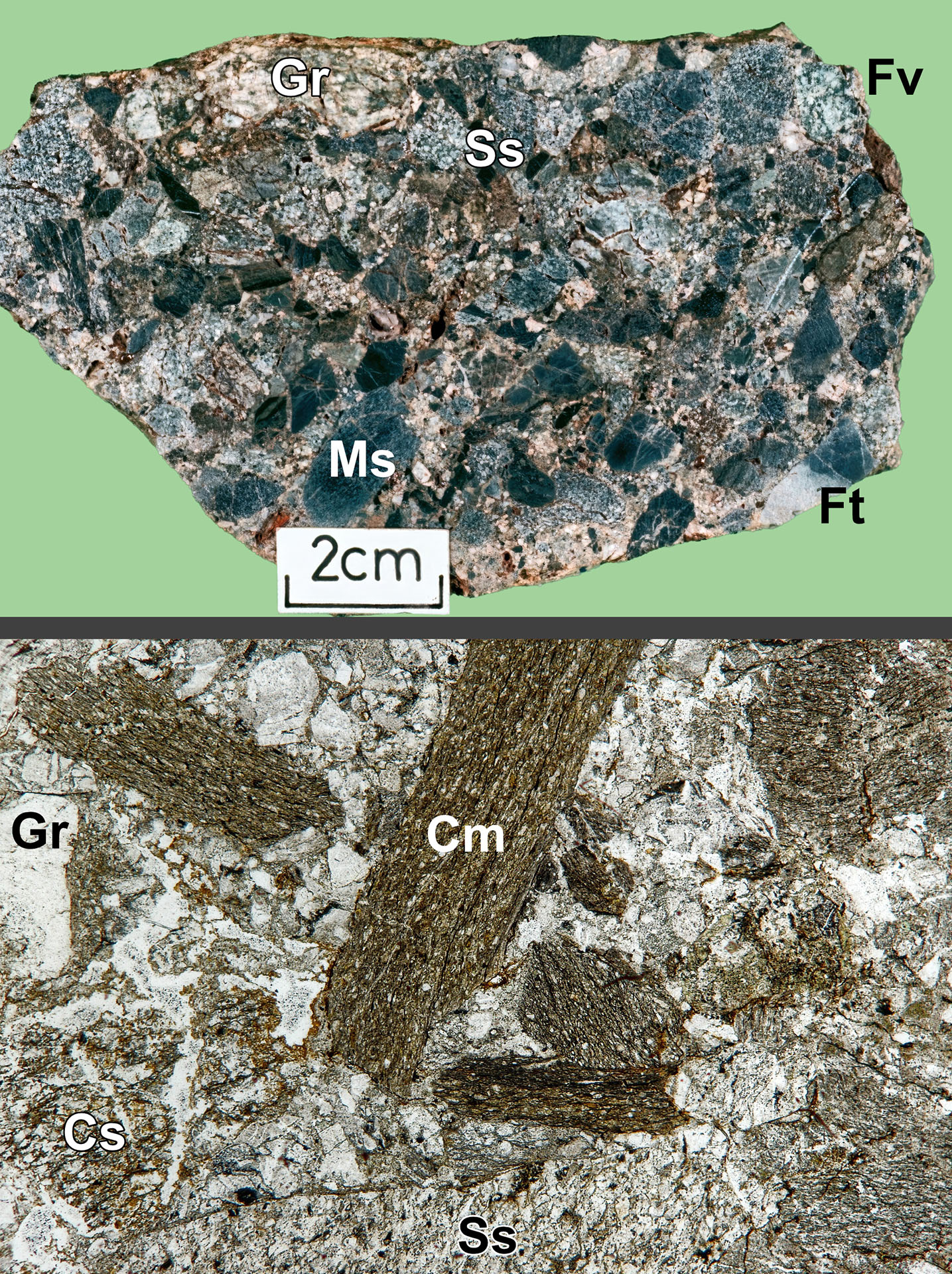

小松峠礫岩.上:切断研磨標本.下:薄片写真(開放ポーラー:長辺が 4 mm 程度).北海道大学理学部地鉱教室第2講座学生(当時)の地徳 力氏の発見・採取・試料調整による.写真はいずれも川村撮影.砕屑粒子略号は,Gr:花崗岩・Ss:砂岩・Ms:泥岩・Fv:珪長質火山岩・Ft:珪長質凝灰岩・Cm:劈開の発達する泥岩・Cs:劈開の発達する砂岩.住田町高森山南方小松峠.

小松峠礫岩.上:切断研磨標本.下:薄片写真(開放ポーラー:長辺が 4 mm 程度).北海道大学理学部地鉱教室第2講座学生(当時)の地徳 力氏の発見・採取・試料調整による.写真はいずれも川村撮影.砕屑粒子略号は,Gr:花崗岩・Ss:砂岩・Ms:泥岩・Fv:珪長質火山岩・Ft:珪長質凝灰岩・Cm:劈開の発達する泥岩・Cs:劈開の発達する砂岩.住田町高森山南方小松峠.

右の写真は,氷上-シルル系の周囲に分布するデボン系中の礫岩です.北上古生層研究グループ(1982)ではこれを『小松峠礫岩』と命名しています.私たちが発見したものではなく,北海道大学理学部地鉱教室第2講座学生(当時)の地徳 力氏が卒論調査の際に発見したものです.この礫岩を挟在する地層からは化石は発見されていませんが,その岩相と分布から中部デボン系中里層相当層と考えられています.

小松峠礫岩に含まれる花崗岩砕屑粒子はカタクラスティックな岩相を示し,氷上花崗岩相当と考えられます.それはある意味当たり前なことですが,そればかりではなく『スレート劈開の生じた泥岩砕屑粒子を含む』(右写真下)という重要な特徴があります.もちろんその劈開は,写真で明白なように礫岩堆積後の変形で生じたものではありません(= predepositional cleavage).詳細に観察すると,砂岩粒子の中にも同様なスレート劈開を生じたものが認められます.

この発見はほとんど注目されることはありませんでしたが,南部北上古生代テクトニクスを考える上で非常に重要な implication を持っています.実は南部北上帯の少なくとも主部(除く:西部-母体地域・北部-大迫地域)には,氷上花崗岩以外の先シルル紀地質体が知られていないのです.つまり,氷上花崗岩が『何の中に』貫入したものかがまったく不明です.既に紹介した壺の沢変成岩はその数少ない候補の一つですが,その位置づけは曖昧模糊としています.つまり,片麻岩といった高度変成基盤岩なのか,それとも複変成を受けた準片岩(≒付加体変成岩)なのか?

小松峠礫岩中の片状泥岩は,平板状の典型的なスレート劈開を持つもので,付加体変形堆積岩の層平行伸長変形とは趣を異にしています.先デボン(≒ 先シルル)紀の砕屑岩が短縮変形を受けてこのようなスレート劈開が生じたものと私は考えています.氷上花崗岩の貫入による熱的影響も当然考えられるでしょう.

『先デボン紀砕屑岩』というものが,どのような構造的性格を持っていたのかは皆目不明です.付加体砕屑岩だった可能性もありますが,分かりません.いずれせよ,氷上花崗岩は島弧性プルトンであり,その貫入定置により全体が『島弧化』したのではないかと私はとりあえず考えています.

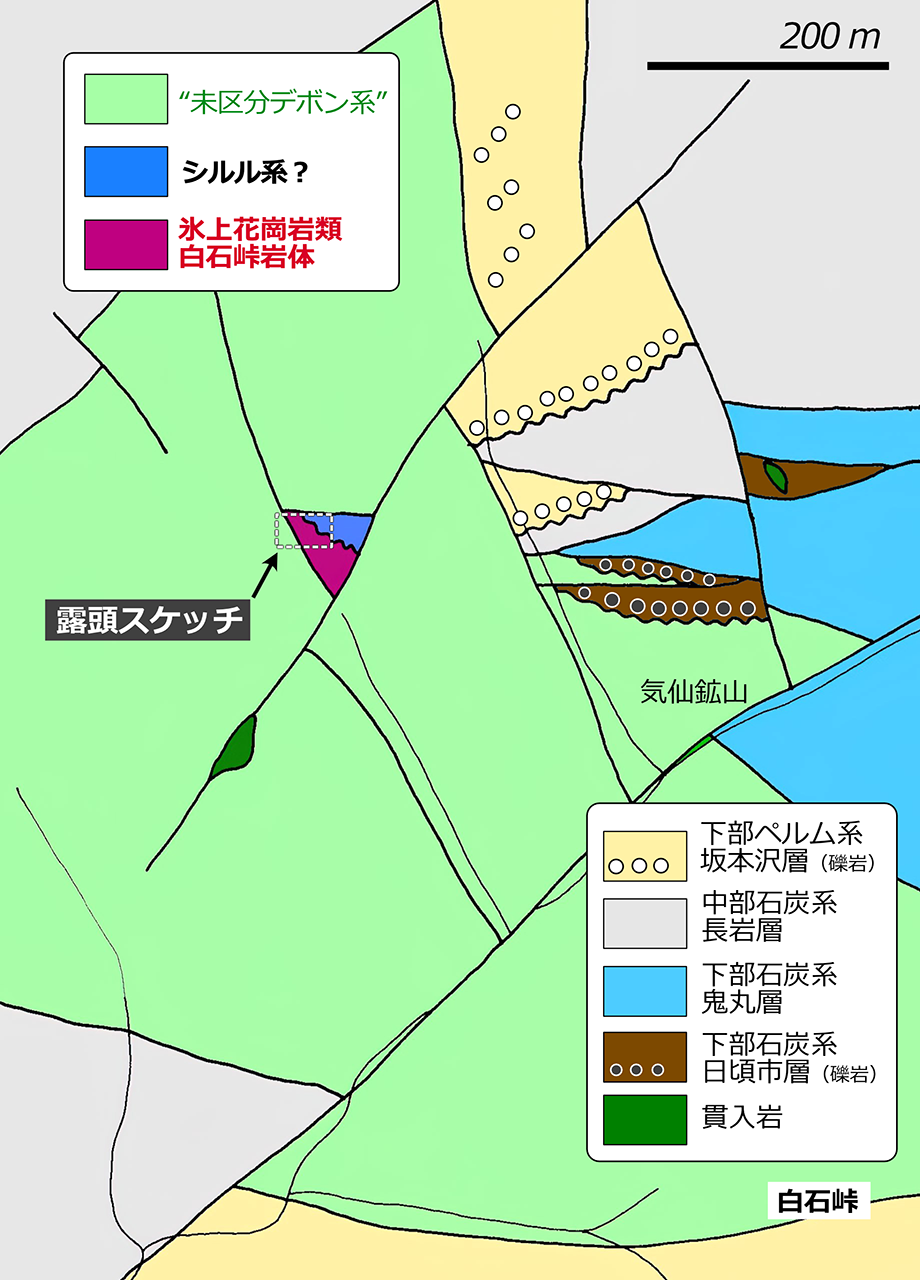

白石峠岩体

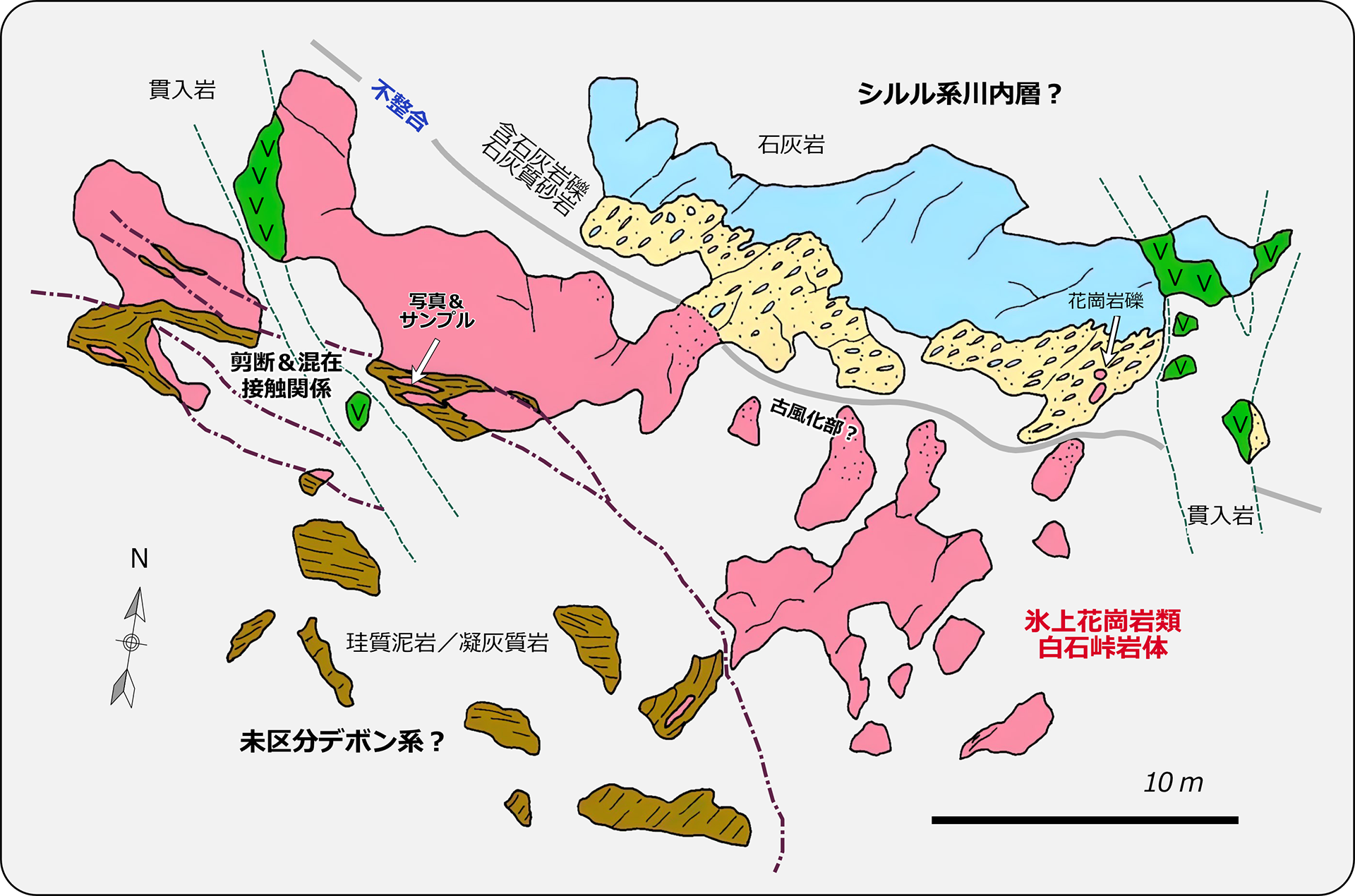

白石峠岩体周辺の地質図.北上古生層研究グループ(1982)に掲載した図の原図を基に彩色・編集したもの.

白石峠岩体周辺の地質図.北上古生層研究グループ(1982)に掲載した図の原図を基に彩色・編集したもの.

白石峠岩体は,デボン系と推定される堆積岩分布中に極めて小規模に露出する岩体です.その露出規模は 100 m にも達しません.白石峠岩体に接する石灰岩はシルル系とされていますが,化石が発見されておらず時代は未確認です.

白石峠岩体周辺の地質概略図を右に示します.白石峠岩体の分布は地質上ではかなり誇張されていますが,40 x 10 m2 です(北上古生層研究グループ,1982).それに随伴するシルル紀(?)石灰岩の厚さはわずか 10 m です.

※ 一目で分かるように,この地質図における地層分布は我ながらまったく “読めません”.白石峠岩体の東にある,デボン系・石炭系・ペルム系が作る 10 - 100 m オーダーの “覆瓦状構造” は,当時このようにしか描けなかったわけですが,今にしてみると『意味不明 (make no sense)』としか感じません.何度も書いてるのでくどいですが,当時の私たちの “南部北上古生層センス” は,なにか基本的なことを見逃していたのではないかと思っています.非常に心残りですが.

このような孤立産状を説明するために,オリストリスやスライド岩体という考え方もあり得るでしょう.しかしそれには大きな shortage があります.あまりに孤立しすぎており,周囲にそれを示唆する堆積相や構造がまったく見られないという点です.もちろん『単に見逃しているだけ』という可能性もあるでしょう.しかし,実際に観察されるのはスランプや崩壊堆積物などではなく,“構造的混在” です.これについては,後に紹介していきます.

下に示すのは,白石峠岩体の産状を示す露頭の詳細なスケッチです.当時調査に参加されていた田近 淳さんから見事な原図を受け取ってトレースし清書した記憶があります.しかし,北上古生層研究グループ(1982)には,スペースの関係もあり掲載することはできませんでした.あまりに “勿体ない” 成果なので,のちに川村・北上古生層研究グループ(1997)に掲載したという経緯です.

まず,白石峠岩体の上には,含石灰岩礫石灰質砂岩を挟んで石灰岩が載っています.両者の境界部は密着しています.石灰質砂岩にはわずかですが花崗岩礫も含まれ,鏡下では花崗岩質砕屑粒子が散在しています.ただし全体に変質・再結晶が激しく,多量の炭酸塩セメントのため砂岩組織などは明瞭ではありません.石灰岩からは時代決定に有効な化石は見つかっていませんが,その随伴関係や産状から.シルル系と考えられています.

白石峠岩体の最上部は方解石の晶出や構成鉱物の分離が認められ,不整合面下位の古風化部とも解釈されますが,これも明確な証拠はありません.

一方,花崗岩体の下位には珪質泥岩・珪質凝灰岩の互層からなる地層が露出します.その岩相からデボン系と一般に考えられていますが,その層準・層位関係は不明で化石も発見されておらず,ここでは “未区分デボン系” としておきます.白石峠岩体と未区分デボン系は,『構造的混在関係』を示します.

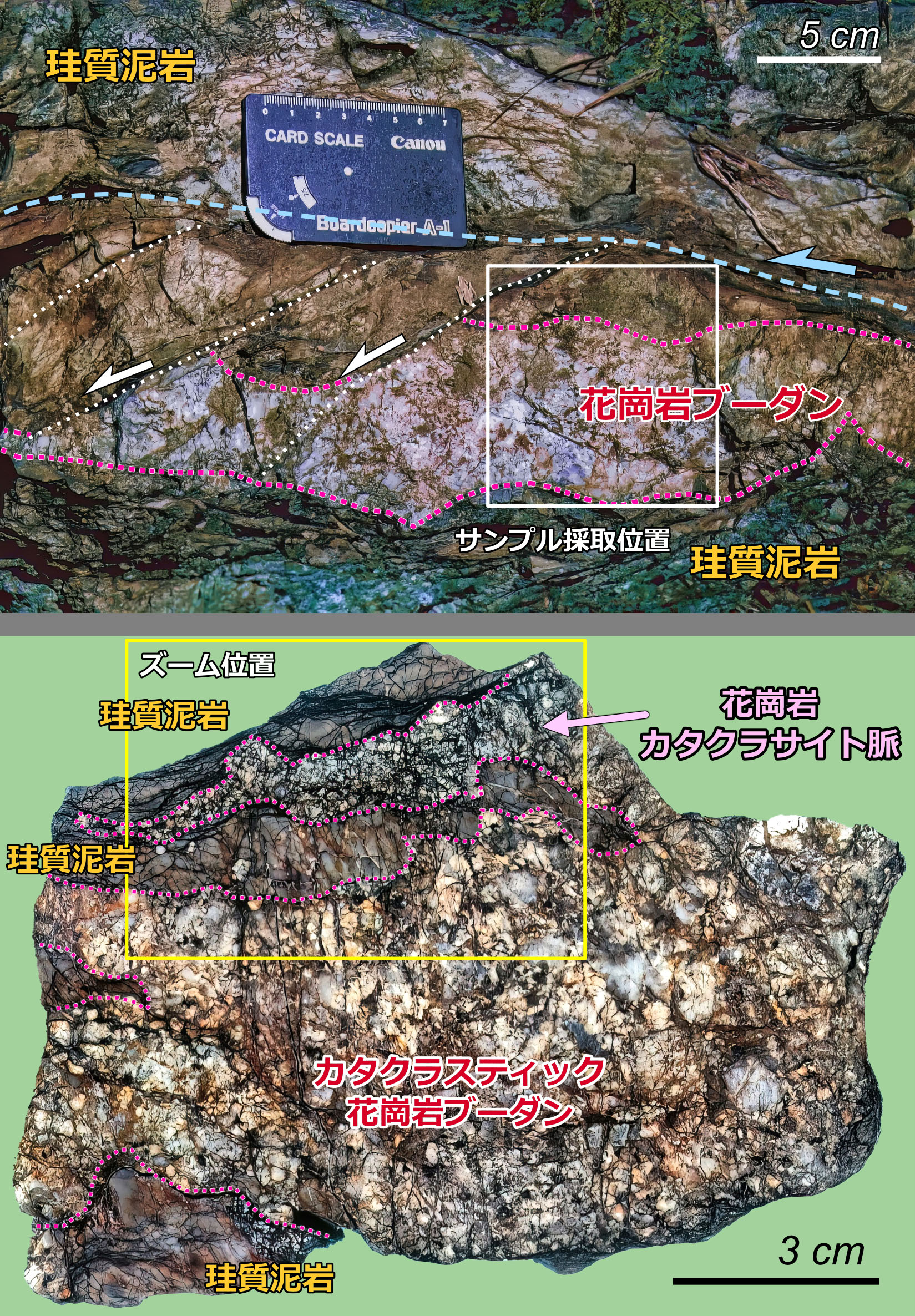

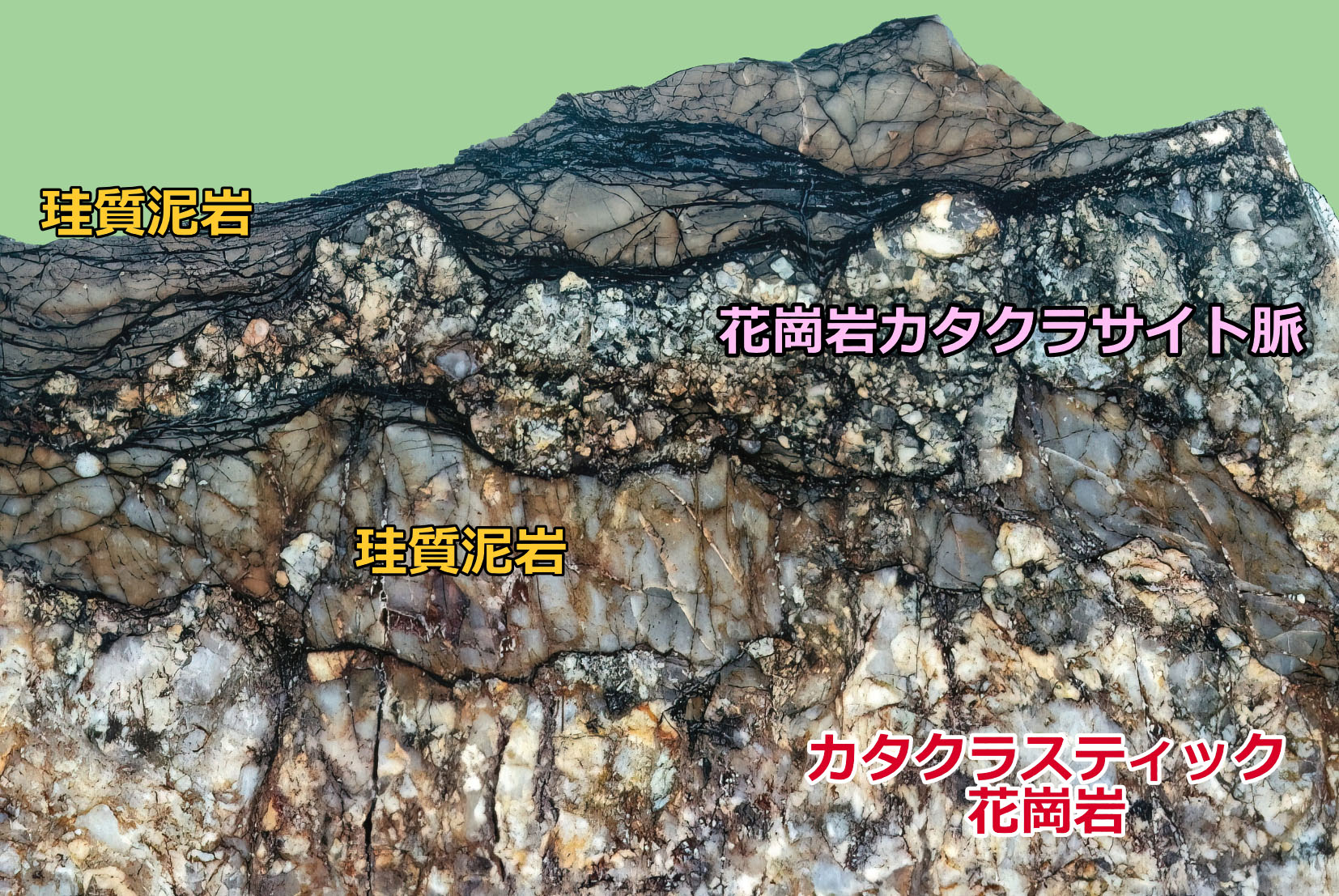

白石峠岩体 “底部” に観察される珪質泥岩との構造的混在.上:露頭写真.下:切断研磨標本.

白石峠岩体 “底部” に観察される珪質泥岩との構造的混在.上:露頭写真.下:切断研磨標本.

切断研磨標本上部のクローズアップ.マウスオーバーで説明を表示する.

切断研磨標本上部のクローズアップ.マウスオーバーで説明を表示する.

右の露頭写真は,白石峠岩体直下の未区分デボン系中に含まれる厚さ 10 cm 以下の花崗岩“脈” です.撮影位置は上の露頭スケッチに示しています.“脈” の外形はやや膨縮しブーダン状になっています.珪質泥岩には片理が発達し,花崗岩“脈” の上位には層理に平行な強い剪断面(水色点線)が発達します.花崗岩ブーダンはその剪断面に斜交する雁行状の剪断滑り面に沿って転位し,『ファコイド(phacoid)』状の形態を示します.

これらの変形は,層平行伸長の非対称剪断変形を示しています.剪断面の形態からは上盤が向かって左方へ移動するセンスのようにも見えますが,それ以上の系統的な検討はしていませんので,詮索はしないことにします.

右のサンプル写真は,この露頭から採取したサンプルを切断研磨したものです.採取位置は白枠で示されています.花崗岩はかなりカタクラスティックで,サンプル上部には珪質泥岩中に孤立した厚さ 2 cm 程度の膨縮・クサビ状の花崗岩カタクラサイト脈が存在します.

この部分をクローズアップしてみると(右写真下),珪質泥岩中には網状剪断面が発達し,それによって珪質泥岩はレンズ~ファコイド状となっています.剪断面に沿って黒色の圧力溶解劈開が著しく発達します.

花崗岩“脈” 周辺には,熱的影響など火成貫入を示唆する現象はまったく認められません.また,花崗岩構成鉱物のカタクラスティックな分離は認められますが,砕屑関係を示す構造は皆無です.珪質泥岩はすべてごく細粒で,シルト粒度以上の粗粒相もありません.

これらのことから,花崗岩と珪質泥岩は明瞭な構造的混在関係にあると結論されます.圧力溶解が起きて緑泥石などの粘土鉱物が濃集する温度は一般に 200 - 350 ℃ と言われています.花崗岩は脆性破壊を受けてカタクラスティックになっていますので,脆性-延性遷移温度(石英の場合 300 - 350 ℃ 程度)は越えていないことと調和的です.島弧域の標準的な地温勾配(30 - 35 ℃/km)で考えると深度は 7 - 10 km の範囲となりますが,プルトン貫入の熱的影響なども考えられますので,不明としか言いようがありません.しかしいずれにせよ,このような混在構造が堆積(-続成)過程で生じるものなどではないことだけは明瞭でしょう.

※ このような構造混在関係は,小松峠岩体とその周辺のデボン系堆積岩との間でも確認されています(北上古生層研究グループ,1982;図版Ⅰ- 4,図版Ⅲ - 6).同様な関係は八日町岩体とシルル系泥岩との間にも認められています(同;図版Ⅲ - 7).しかしこれらの原資料(サンプル・薄片・写真...)は残念ながら私の手元には現存しておらず,その詳細はいまや不明となっています.

白石峠周辺に露出する未区分デボン系の成層珪長質凝灰岩互層.

白石峠周辺に露出する未区分デボン系の成層珪長質凝灰岩互層.

氷上花崗岩の構造的混在の “母岩” となっている『未区分デボン系』ですが,正確には未区分どころかデボン系かどうか,果ては『南部北上古生層のメンバーなのかどうか』さえも不明なものです.単に,周囲の石炭~ペルム系の構造的下位にあって異なる岩相的特徴を持つ地層を,そう呼んでいるだけということになります.

右写真は,白石峠岩体周辺に露出する珪長質凝灰岩互層の産状です.大野川流域に露出する下部デボン系大野層の非変形凝灰岩互層と類似したものですが,成層構造の膨縮・破断といった変形が特徴的です.もちろんそれはローカルで些末な差異なのかもしれませんが,『ぜんぜん別の地質体(例えば;付加体メンバー)を見ている』という可能性もゼロではないというのが正直な実感です.

いずれにせよ,氷上花崗岩が構造的混在を示すのはこの “未区分デボン系” の珪質岩に対してだけで,シルル系石灰岩・粗粒砕屑岩,あるいは石炭紀より新規の地層に対してこのような混在構造を示す部分はありません(下注.それは単に珪質岩と石灰岩・砂岩との間の物性差によるものとも考えられますが,1970-80 年代当時の調査では,そのような問題意識はまったく持っていなかったので,いまや考える材料は無いというのが実情です.

注)Ishii et al. (1960)・許(1976)などで『ペルム系中に貫入する氷上花崗岩』の報告があります.例えば,氷上岩体西縁部の陸前高田市槻沢です.ここでは氷上花崗岩が “貫入” する母岩は上部ペルム系登米層相当層とされていますが化石上の証拠はなく,氷上岩体西縁に “未区分デボン系” 相当の地層が分布している可能性も十分に考えられます.

その他にも,石炭系やペルム系中に氷上花崗岩が貫入しているとする記述は許(1976)などに数多くありますが,その原著が未公表であったり写真等の具体的な記載が欠けているなど,その当否を判断できる材料は残念ながらありません.

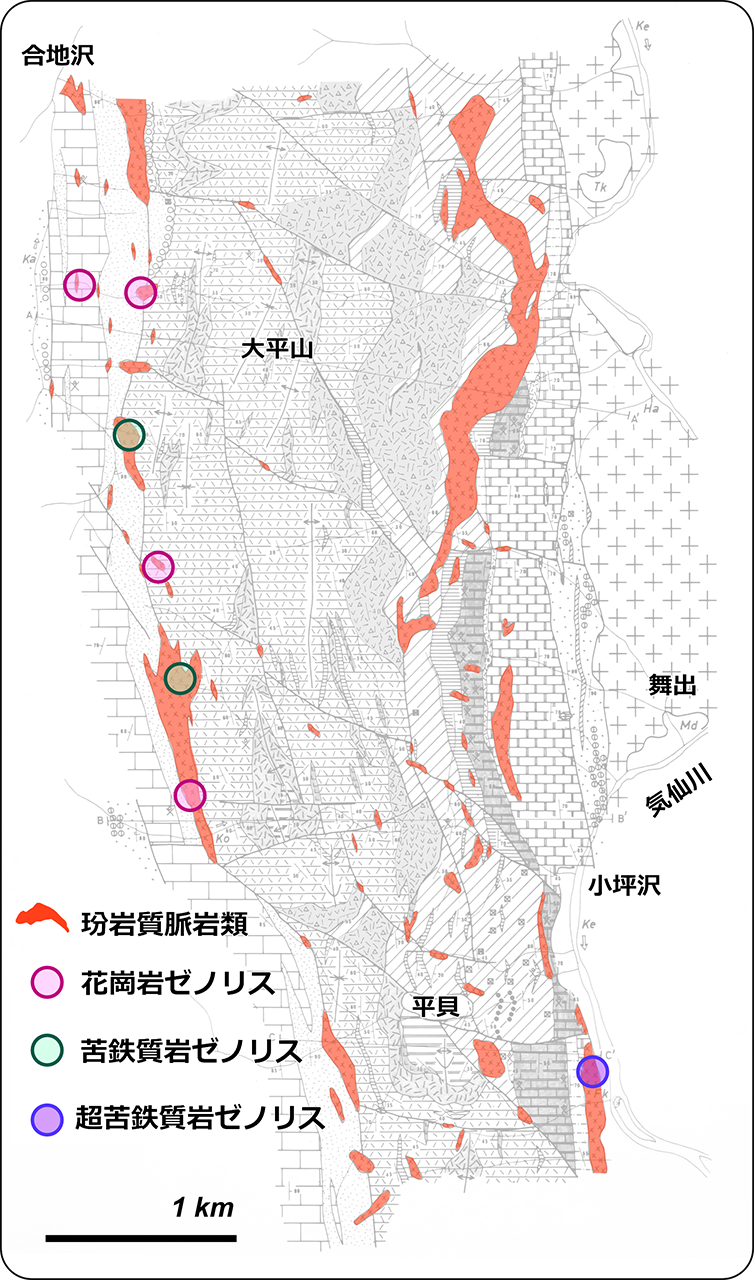

貫入岩中のゼノリス

南部北上帯古生層中には,斜長石玢岩・ランプロファイア質玢岩・粗粒玄武岩などさまざまな岩質の脈岩類が分布します.その貫入時期は,ペルム系堆積以降・前期白亜紀花崗岩プルトン形成以前です.(私の知る限り)絶対年代の測定例はなく,おそらく花崗岩プルトン形成の直前ではないかと思われるのですが正確には分かっていません.

この脈岩中には,貫入経路にあった岩石のゼノリスをしばしば包有しています.岩石種としては,花崗岩類と苦鉄質火成岩~変成岩類の二つがあり(川村,1980;川村ほか,1980),南部北上古生層の下部構造を考える上で貴重な資料となっています.前者はその岩相から氷上花崗岩起源と考えられています.

しかしこれらのゼノリスは,あまり注目されていないというのか,記載報告例は以下に示す私自身の二つの短報だけとなっています.ここでは,その産状と岩相を記述し,多少の考察をしてみたいと思います.

川村信人(1980)南部北上山地世田米地域の脈岩中に見出される花崗岩ゼノリス.地質学雑誌,86, 555-558.

川村信人・緒方達・中井均・永田秀尚・田近淳(1980)南部北上山地,世田米地域から発見された変成岩ゼノリス.地質学雑誌,86, 477-480.

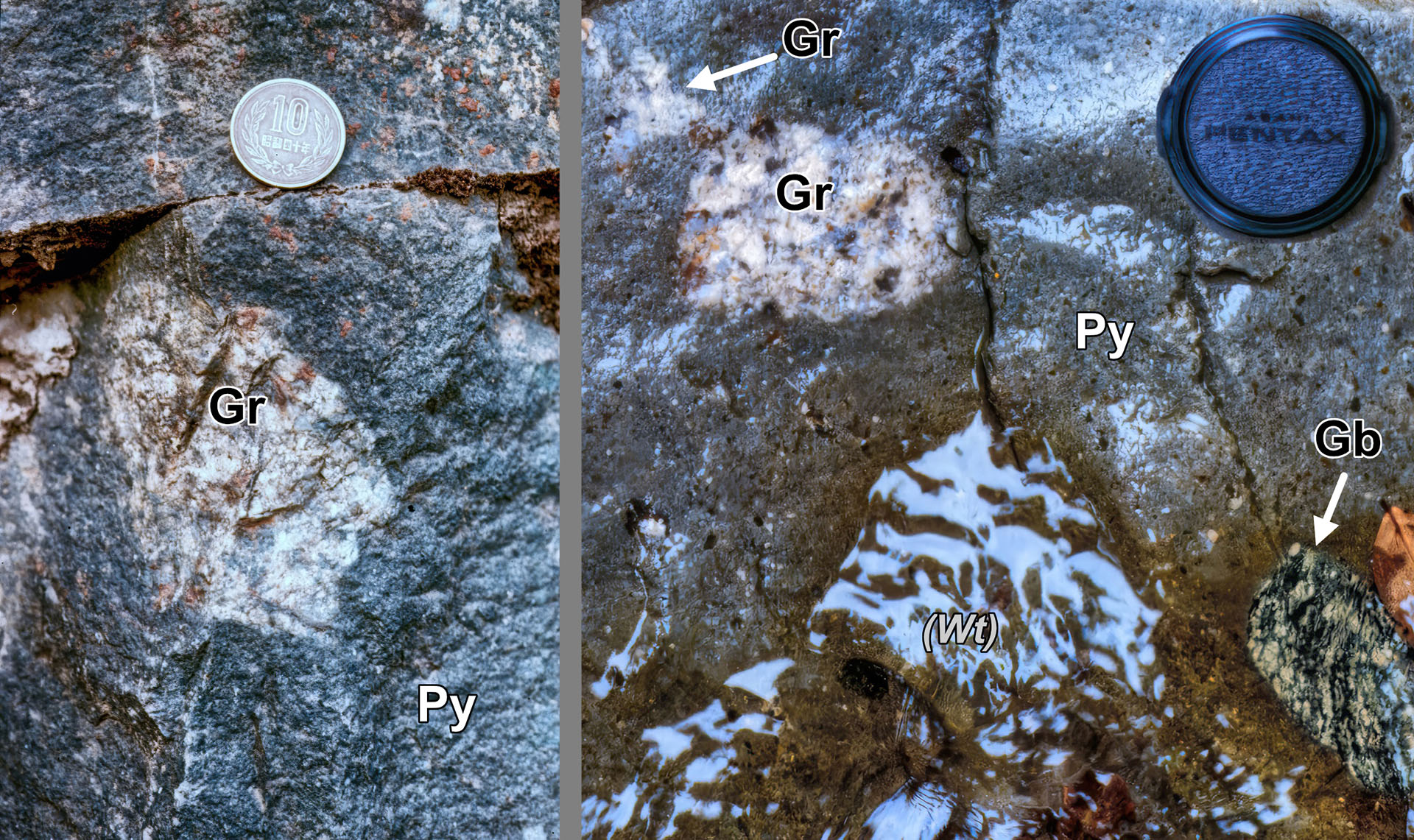

花崗岩ゼノリス

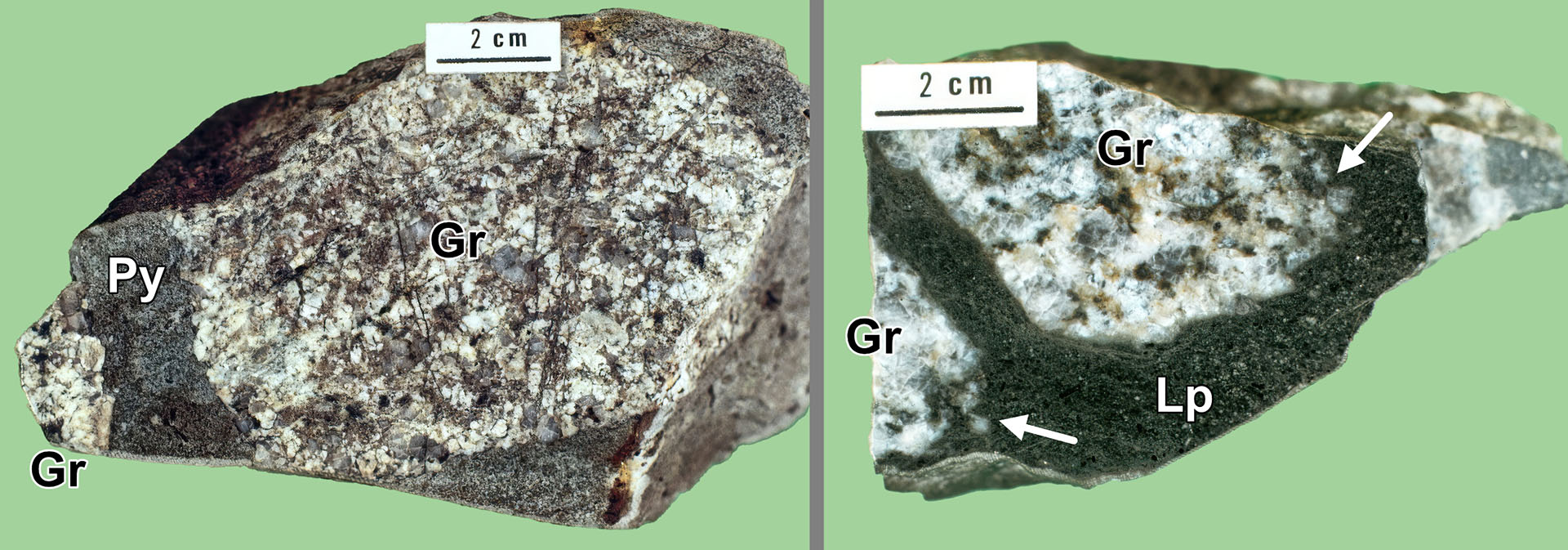

花崗岩ゼノリスの露頭産状.左:住田町柏里付近.右:住田町合地沢上流.Gr:花崗岩ゼノリス,Gb:ハンレイ岩ゼノリス,Py:母岩(角閃石玢岩).

花崗岩ゼノリスの露頭産状.左:住田町柏里付近.右:住田町合地沢上流.Gr:花崗岩ゼノリス,Gb:ハンレイ岩ゼノリス,Py:母岩(角閃石玢岩).

花崗岩ゼノリスの露頭産状を右に示します.ゼノリスの大きさは最大で 10 cm 程度で,外形は角ばっているものが卓越します.脈岩中における分布密度はそれほど高くなく,密集している産状は認められません.配列等の有方向性の構造はありません.

ハンレイ岩ゼノリスとしたものは優黒質の深成岩で,その詳しい検討は行っていませんが,合地沢から小坪沢にかけて分布する脈岩中に普通に見られます.

花崗岩ゼノリスには,その内部でカタクラスティックな岩相を示すものがあります(下写真左).このような岩相は,氷上花崗岩に非常によく似たものです.言うまでもなく,カタクラスティックな変形は母岩には及んでいません.

ゼノリスと母岩との境界は,多くの場合シャープですが,時にその周縁部が分離し不規則な形状となっている場合も見られます(下写真右).このような構造は後に示すように,ゼノリスの『溶融』によるものと考えられます.

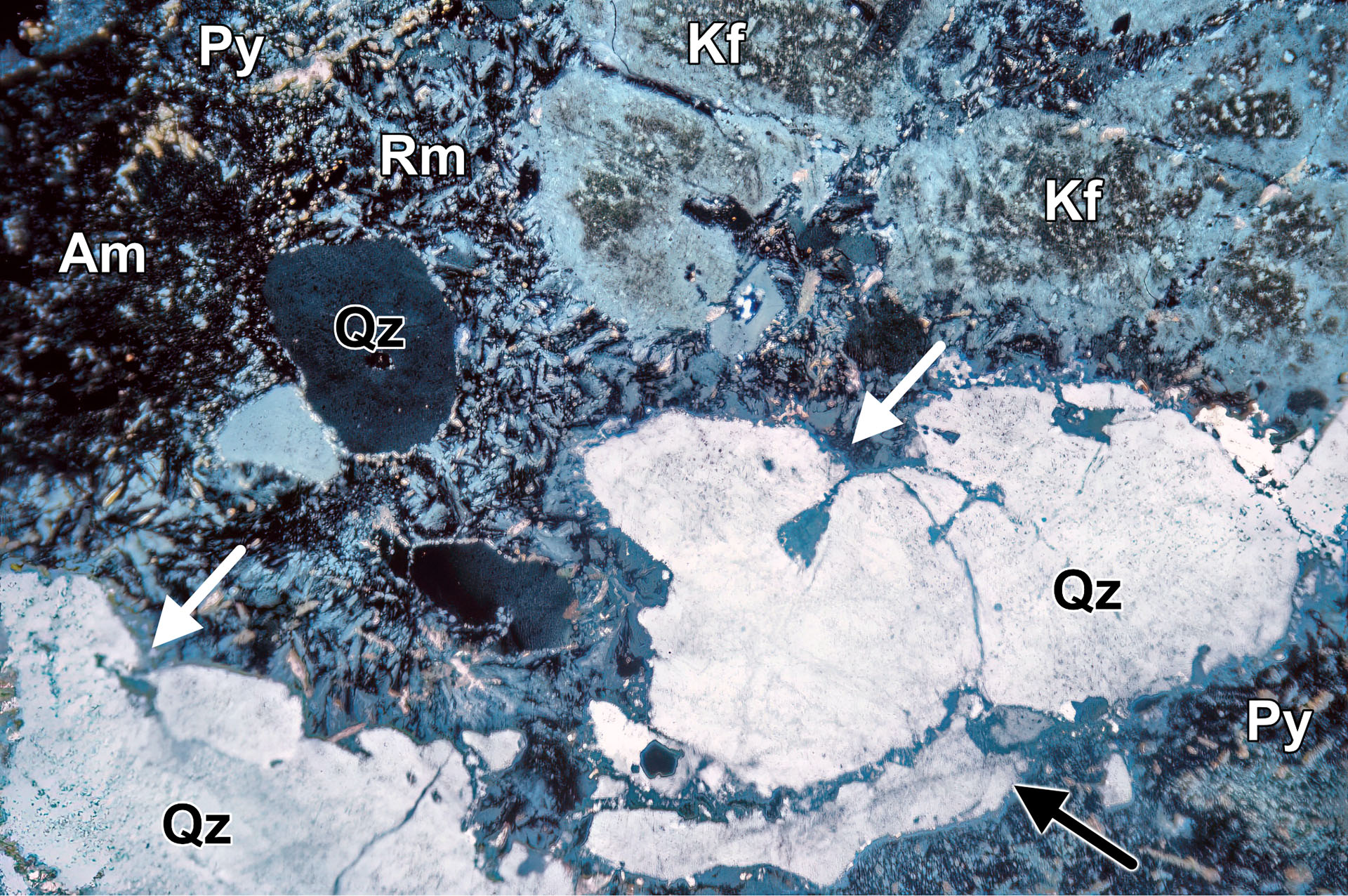

ゼノリスの溶融を示す顕微鏡写真.Qz:石英,Kf:カリ長石,Rm:融食した結晶周辺を囲む微晶質部,Py:母岩(ランプロファイア質玢岩),Am:母岩中の角閃石斑晶(緑泥石仮晶).白矢印:石英の融蝕形.黒矢印:融食によってリボン状に分離した石英.直交ポーラー.住田町柏里付近.

ゼノリスの溶融を示す顕微鏡写真.Qz:石英,Kf:カリ長石,Rm:融食した結晶周辺を囲む微晶質部,Py:母岩(ランプロファイア質玢岩),Am:母岩中の角閃石斑晶(緑泥石仮晶).白矢印:石英の融蝕形.黒矢印:融食によってリボン状に分離した石英.直交ポーラー.住田町柏里付近.

花崗岩ゼノリス周縁部の “分離・不規則境界部” の鏡下特徴は,非常に興味深いものです(右写真).

各構成鉱物,特に石英はその外形が融食形を示し,場所によっては母結晶から完全に分離しています.融食部は母岩の石基部分とは異なる微晶質の石英・長石集合体で充填されています.同じ組織を持った部分がゼノリス外縁部結晶をハロー状に囲んでいる部分もあります.

このようなことは,花崗岩がゼノリスとして捕獲され上昇する時点で部分溶融していたことを示します(川村,1980).国内ではそういう例は把握していないのですが,例えば Le Maitre (1974) などに同様な事例が記載されています.多分ですが,ハロー状の微晶質部は,急冷によって生成したガラスが脱ハリ化した可能性もあるのではないかと考えています.

Le Maitre, R.L. (1974) Partially Fused Granite Blocks from Mt. Elephant, Victoria, Australia. Journal of Petrology, 15, 403–412.

この “溶融現象” は,川村(1980)投稿時点で匿名査読者からかなりきつく指摘され,ゲラのチェック時点になっても『(岩石学的に?)信じることはできない』とまで言われました.たしかに,花崗岩の部分溶融温度はドライな条件で 1200 ℃ 以上と言われていますが,水の存在下では 650 ℃ 程度にまで下がります(by Wikipedia ).素人考えでは,母岩はランプロファイア―質で揮発成分が多そうだし,融けても良いのでは?と思われるのですが...『それは部分溶融ではなく○○ではないのか?』といった建設的な指導は査読者からは得られませんでした.部分溶融ではないとするといったい何なのでしょうか?

最後にこれらの花崗岩ゼノリスの起源についてですが,論理的には『貫入時期不詳の脈岩形成以前に(古生層の下位に)存在していた花崗岩類』としか言えません.ちょっと笑ってしまいますが.

花崗岩ゼノリスのモード組成.氷上花崗岩類小岩体のモード組成は北上古生層研究グループ(1982)による.

花崗岩ゼノリスのモード組成.氷上花崗岩類小岩体のモード組成は北上古生層研究グループ(1982)による.

岩相としては氷上花崗岩類のそれに非常によく似ているのですが,要するに決定的なことはなにも分からないということです.現在であれば当然,ジルコンU-Pb年代測定となるところですが,いまとなってはどうにもなりません.

右に,当時測定したゼノリスのモード組成を参考までにあげておきます.もちろん,これから言えることはほとんどないのですが,少なくとも “氷上花崗岩類と考えて矛盾はない” ということにはなるでしょう.

気仙川ゼノリス

世田米地域には,花崗岩ゼノリスだけではなく,もう一つのきわめて特徴的なゼノリス(以下,“気仙川ゼノリス”)があります(武田,1960;川村ほか,1980).ただし武田(1960)は,このゼノリスを脈岩に対する “同源捕獲岩” としたため,その意義が先古生層基盤との関係で考察されることはありませんでした.私たちが気仙川ゼノリスを調査したのは多分 1978-1979 年のことでしたが,その前後に露頭は河川改修で取り去られています.現在どうなっているかは分かりません.

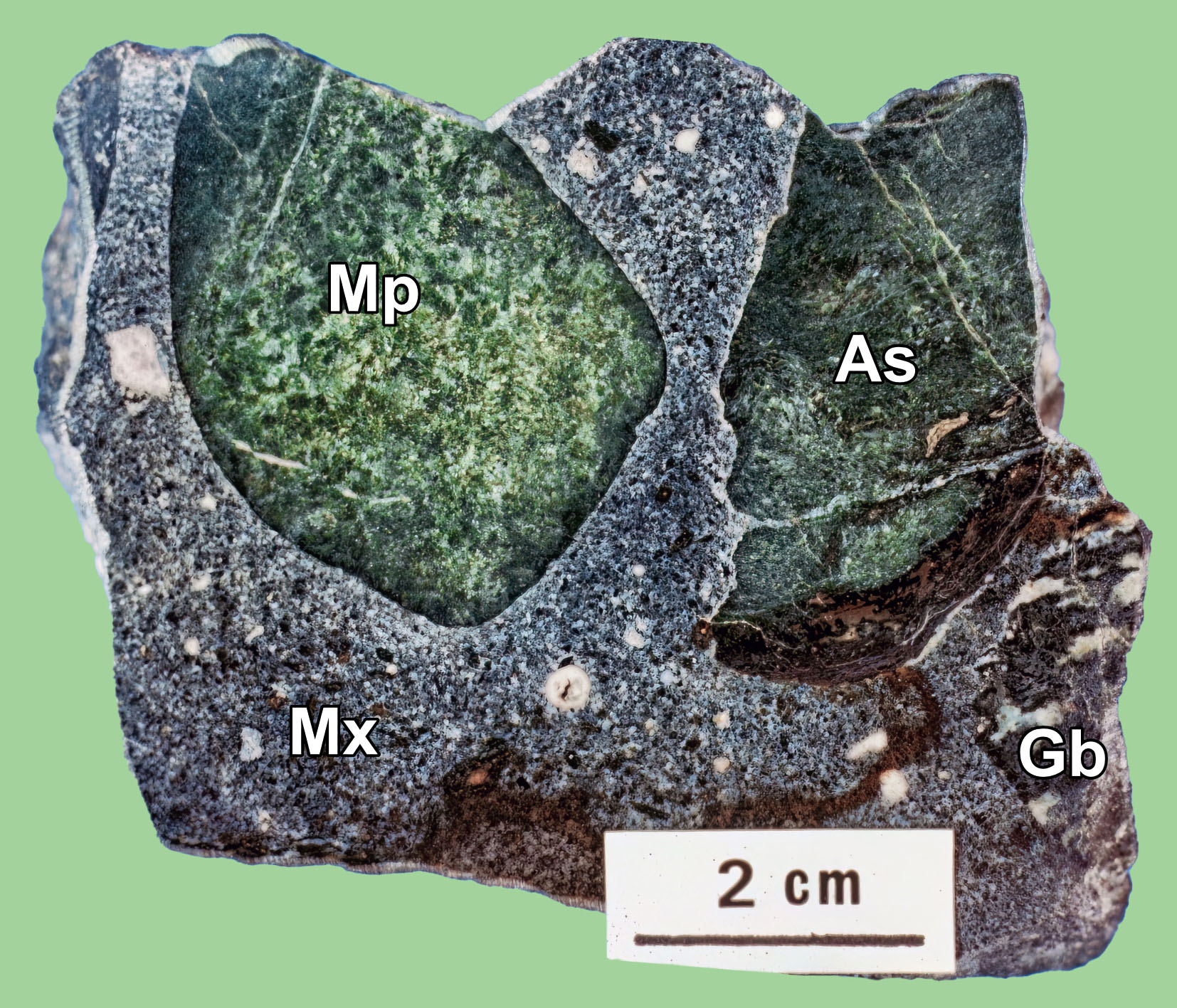

気仙川ゼノリスの切断研磨標本.Mp:変単斜輝石岩,Gb:ハンレイ岩,As:角閃石片岩,Mx:基質母岩(ランプロファイア質玢岩).

気仙川ゼノリスの切断研磨標本.Mp:変単斜輝石岩,Gb:ハンレイ岩,As:角閃石片岩,Mx:基質母岩(ランプロファイア質玢岩).

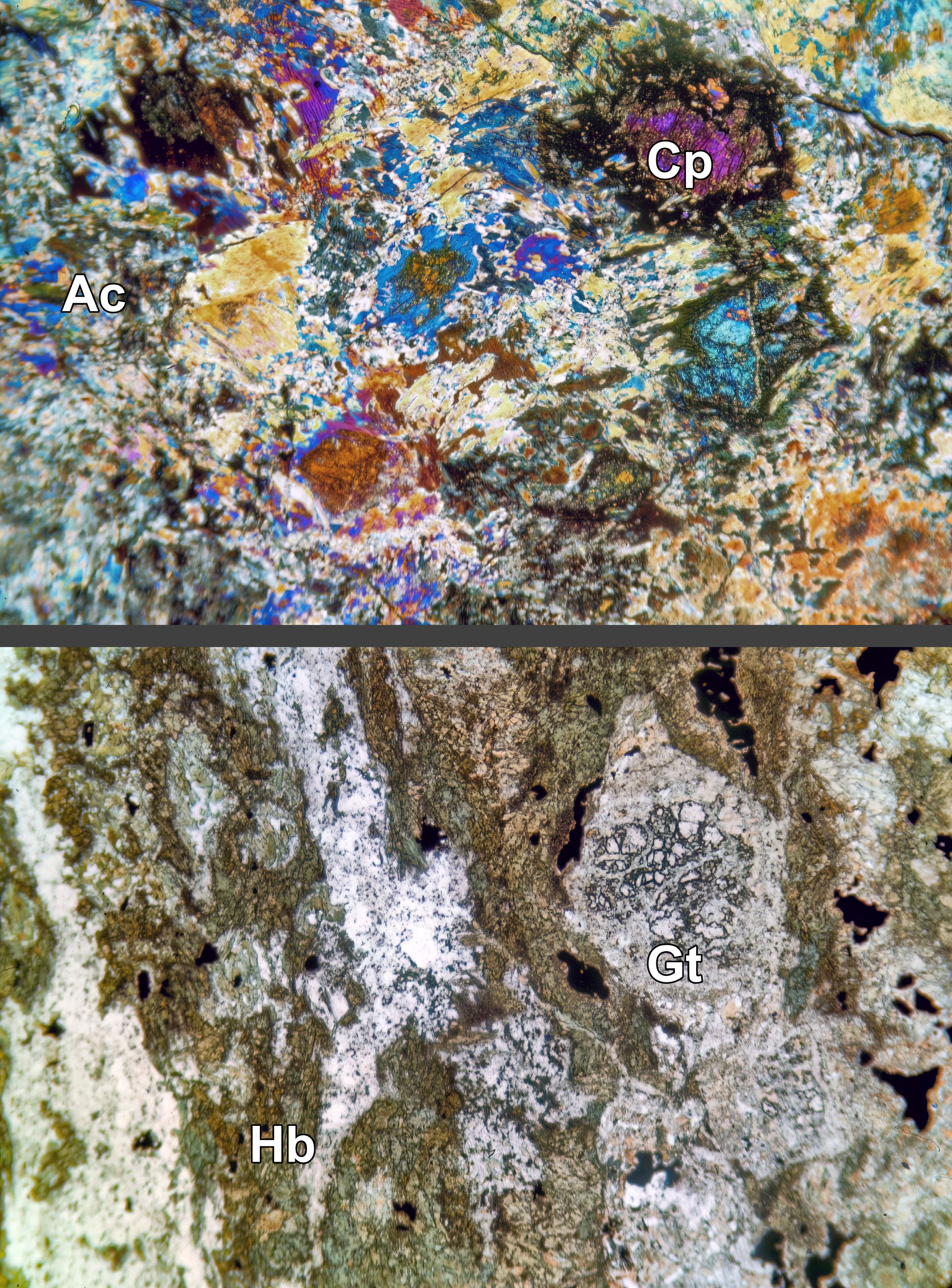

気仙川ゼノリスの顕微鏡写真.上:変単斜輝石岩,直交ポーラー.下:ザクロ石角閃岩,開放ポーラー.Cp:単斜輝石,Ac:アクチノ閃石,Gt:ザクロ石,Hb:普通角閃石.

気仙川ゼノリスの顕微鏡写真.上:変単斜輝石岩,直交ポーラー.下:ザクロ石角閃岩,開放ポーラー.Cp:単斜輝石,Ac:アクチノ閃石,Gt:ザクロ石,Hb:普通角閃石.

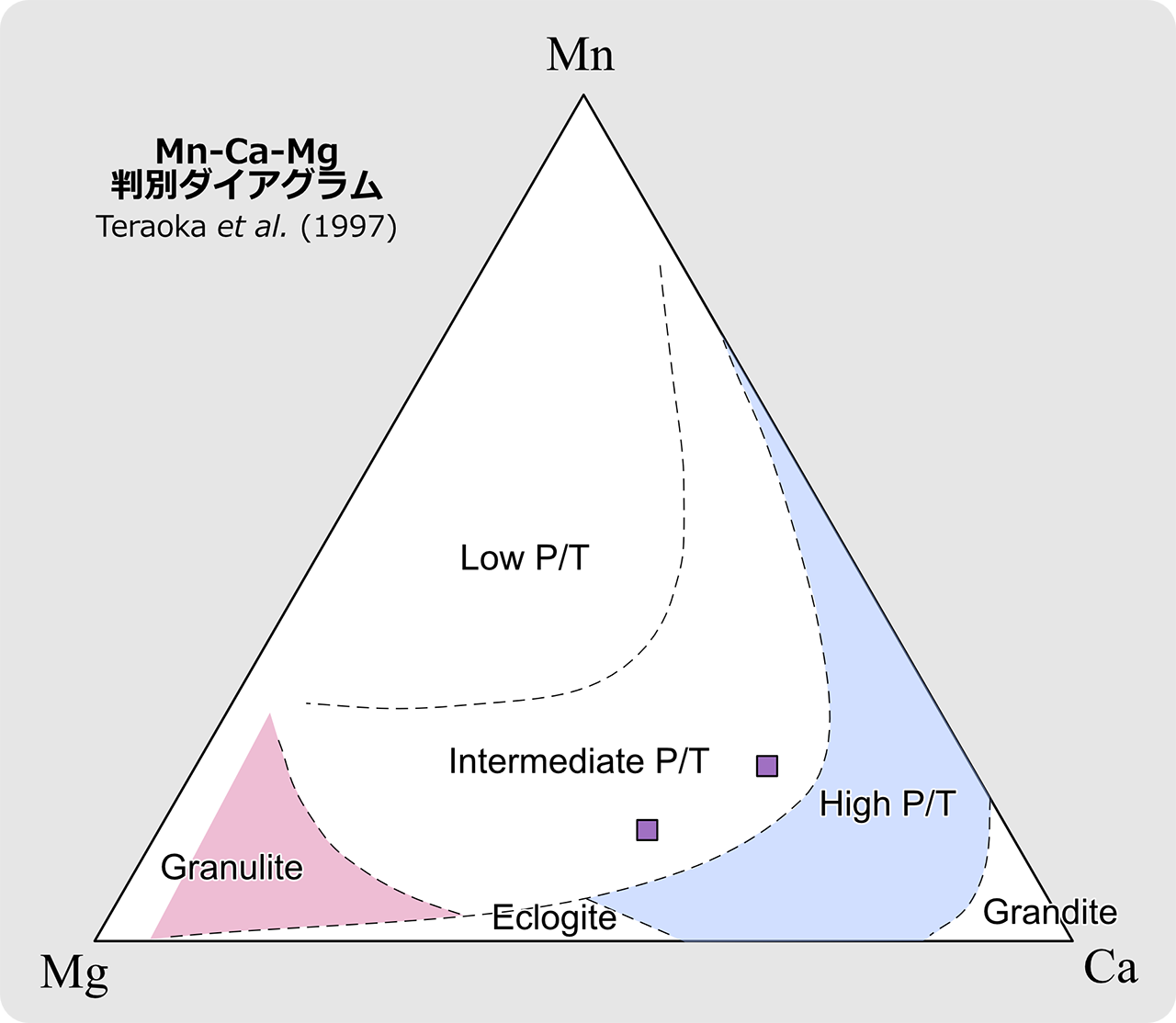

ザクロ石角閃岩ゼノリス中のザクロ石の化学組成(Mn-Mg-Ca モル比).判別領域は寺岡ほか(1997)による.

ザクロ石角閃岩ゼノリス中のザクロ石の化学組成(Mn-Mg-Ca モル比).判別領域は寺岡ほか(1997)による.寺岡易司・鈴木盛久・林 武広・川上久美(1997)大野川地域の中・古生界砂岩に含まれる砕屑性ザクロ石.広大学校教育紀要,第Ⅰ部,19,87−101.

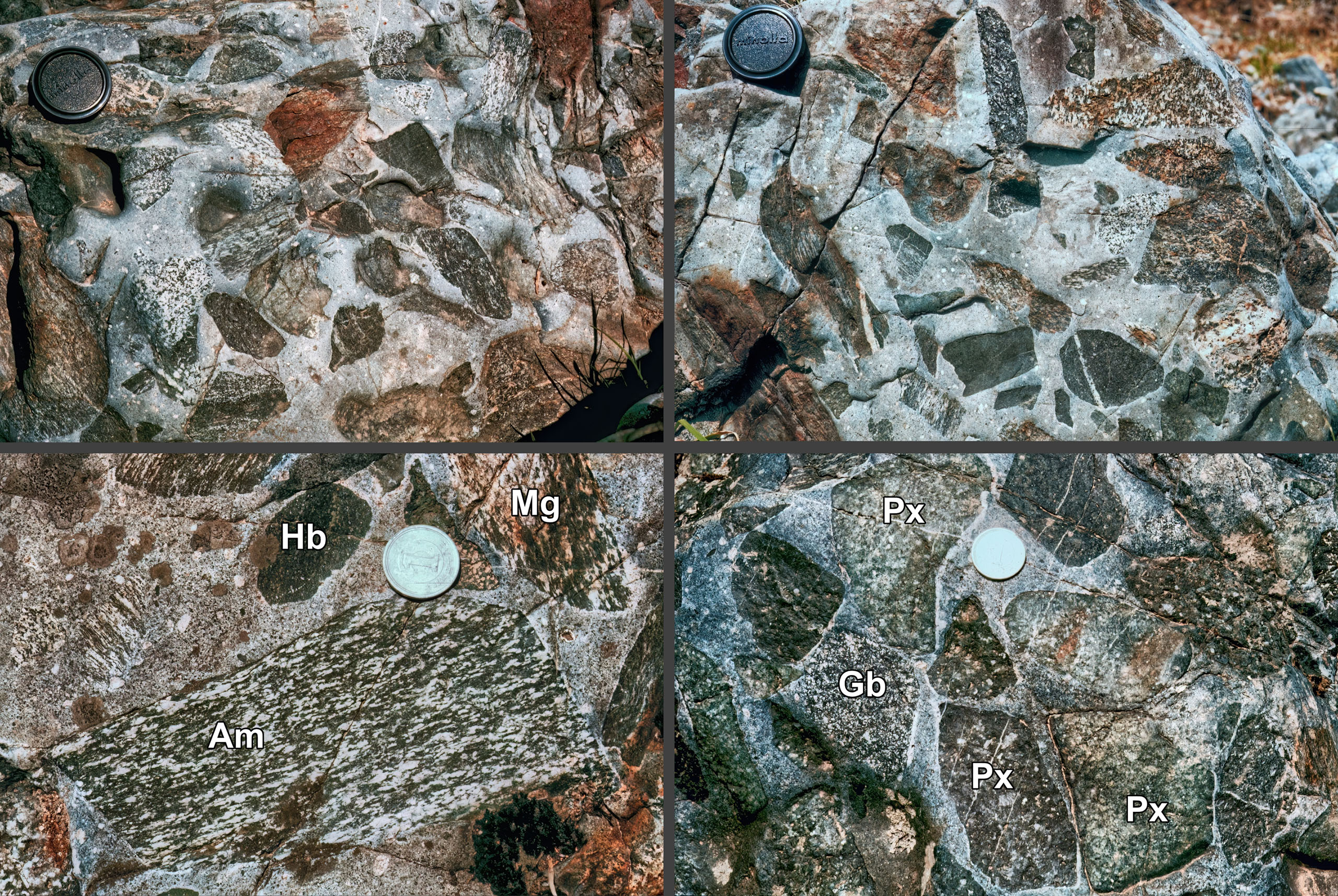

当時撮影した気仙川ゼノリスの露頭写真を上に示します.川の中に突出している露頭面だったように記憶しています.当時もそうでしたが,いま見ても十分にショッキングです.ただ事ではありません.なぜこれほどのものがそれまで調査されていなかったのか非常に不思議ですが,北上古生層屋というのは(私もそうですが)そういうものだったのかもしれません.

露頭ですぐに分かるものは,粗粒苦鉄質結晶がぎらぎらした超苦鉄質岩と片状粗粒角閃岩・角閃石片岩のゼノリスでしょう.いずれも,少なくとも南部北上帯中央部(日頃市-世田米地域)には存在しない岩石です.

超苦鉄質岩は,ほぼ全体がアクチノ閃石の集合からなりますが,そのコアには単斜輝石が残存しています(右写真).単斜輝石岩(clinopyroxenite)が弱変成を受けたものと考えられます.その他に,蛇紋岩起源と考えられる磁鉄鉱-滑石-透閃石岩も数は少ないながらも認められます.

角閃岩は程度の差はありますが片状で,変ハンレイ岩と区別の曖昧な部分もあります.川村ほか(1980)では,見事な微褶曲構造を示す角閃石片岩の鏡下写真が示されていますが,残念ながらここで紹介している画像ライブラリの中にはありませんでした.角閃岩と角閃石片岩とは岩相的に中間的なものが無いようでもありますが,詳細は不明です.

鏡下ではザクロ石斑状変晶を有するザクロ石角閃岩が認められます(右写真).ザクロ石はリムや割れ目に沿って粘土鉱物等に変質していますが,コアの部分は残存しています.

ザクロ石の EPMA 組成を右下図に示します.やや Mg に富んだ grandite ということではないかと思われます.この Mg-Mn-Ca 図は寺岡ほか(1997)で使われているもので,ザクロ石の起源変成岩の性質を判別するために有効なものとされています.この角閃岩ゼノリスのザクロ石は “中圧型” の領域に入っていますが,そこから特に言えることはありません.私の知る限り,南部北上帯周縁部に分布する角閃岩類(大鉢森角閃岩・黒森山角閃岩など)からはザクロ石角閃岩の産出は知られていないと思うのですが,その意味も不明です.

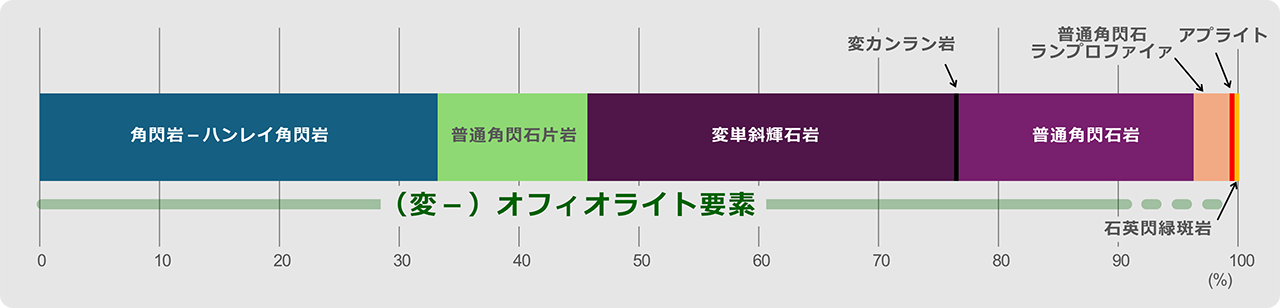

気仙川ゼノリスのモード組成を下に示します.あくまでも野外露頭での肉眼計測に基づくものですが,その後の薄片観察を加味したものです.これを見るとすぐに分かるのは,ゼノリスの 90 % 以上が,超苦鉄質岩-苦鉄質岩およびその変成相で,『オフィオライト岩相組み合わせ』を持っているということです.ランプロファイアはおそらく母岩に対する同源ゼノリスでしょう.アプライト・石英閃緑斑岩の意義は不明ですが,上に紹介した花崗岩ゼノリスに相当するものかもしれません.

結論として,この “オフィオライト・ゼノリス” の起源は,南部北上帯周縁部に分布するオルドビス紀島弧オフィオライト(例えば,早池峰・宮守オフィオライト;小澤ほか,2013)と考えて矛盾はまったく無いと思われます.

小澤一仁・前川寛和・石渡 明(2013)オルドビス紀–デボン紀島弧系の復元と発達過程:岩手県早池峰宮守オフィオライトと母体高圧変成岩類.地質学雑誌,119,補遺,134-153.

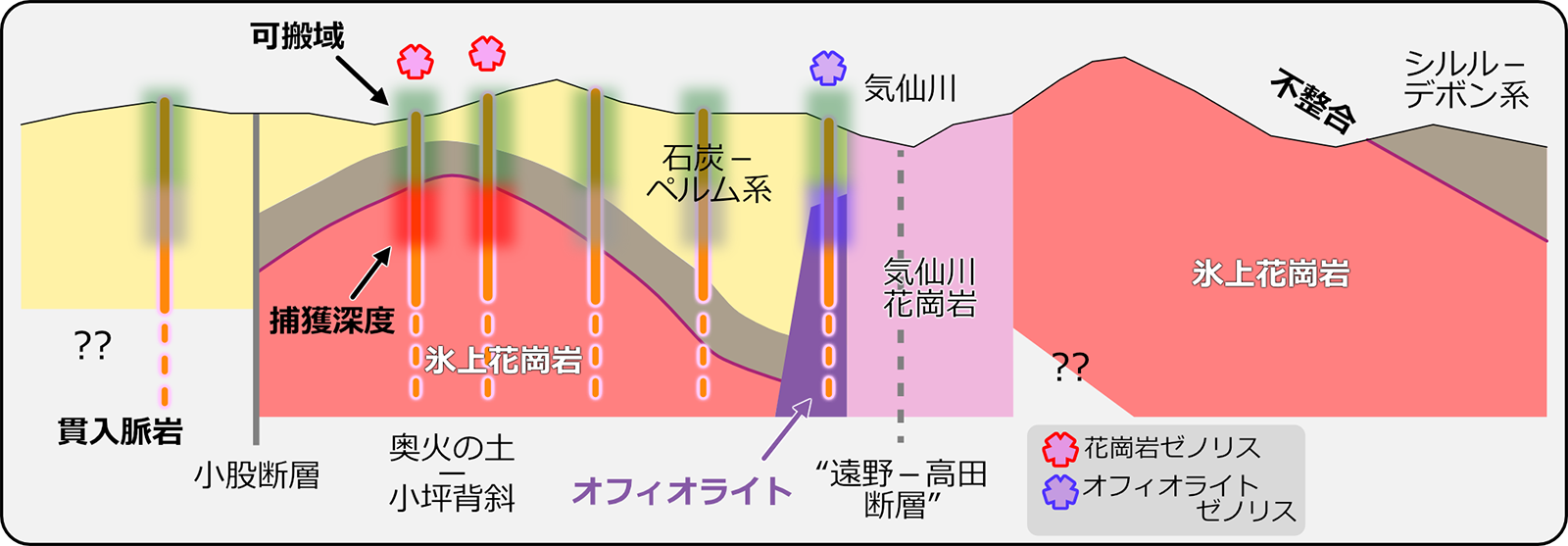

ゼノリスの持つ意味は?

これらのゼノリスの持つ地質学的意味ですが...正直言ってあまり良く分かりません.その年代値が得られていないということもありますが,起源地質体・捕獲深度やそのメカニズムについては実証的には何も分かっていないのが実情です.花崗岩ゼノリスの起源は氷上花崗岩,オフィオライトゼノリスの起源はオルドビス紀オフィオライトと考えるのが妥当だろうということだけです.

以下では,これらのゼノリスを含む脈岩の分布や,その貫入母岩である古生層の地質構造の推定をもとに,ゼノリスの意味について考えてみたいと思います.

ゼノリスの分布

下の図は,私が当時調査した範囲でゼノリスの分布がどうなっているかを示したものです.左が世田米地域下部石炭系の分布のほぼ全体にあたる加労沢~火の土~下有住~大股~生出地域と横田地域の地形図に調査範囲とゼノリス確認地点を描き込んだもの,右が横田地域の地質図(川村,1985b)上で脈岩類をオレンジ色のオーバーレイで示し,その中のゼノリス確認地点を示したものです.

※ 横田地域小坪沢の南方(袋沢入口)にあるものは,当時のルートマップによると “xenolith of actinolite rock” となっています.上に紹介した気仙川ゼノリスの中の “変単斜輝石岩” に相当するものと思われますが,それ以外の岩種のゼノリスの記述はなく,気仙川ゼノリスと同等なものかは確実ではありません.

上図左の分布図を見てすぐに感じるのは,奥火の土から小坪沢上流にかけての NNW-SSE 方向の分布集中でしょう.もっとも,この地域の全体を網羅的に調査したわけではなく,特にペルム系分布地域でゼノリス分布がどうなっているかはまったく不明です.

しかし上図右に示した横田地域の分布を見ると,言えそうなことはあります.下部石炭系分布の東西両側に貫入脈岩の列が不明瞭ながら認められ,花崗岩ゼノリスはその西側列(合地沢~小坪沢上流)に限定されています.東側列は小坪沢南方にその性格が不明なもの(上述)が一例認められるだけです.舞出西方から北に伸びる非常に大きな脈岩体がありますが,その内部にはゼノリスはまったく含まれていません.

このことは,上図左に見られる奥火の土から小坪沢上流にかけての NNW-SSE 方向のゼノリス分布集中が,単に調査範囲の形状による見かけのものではないことを示しています.

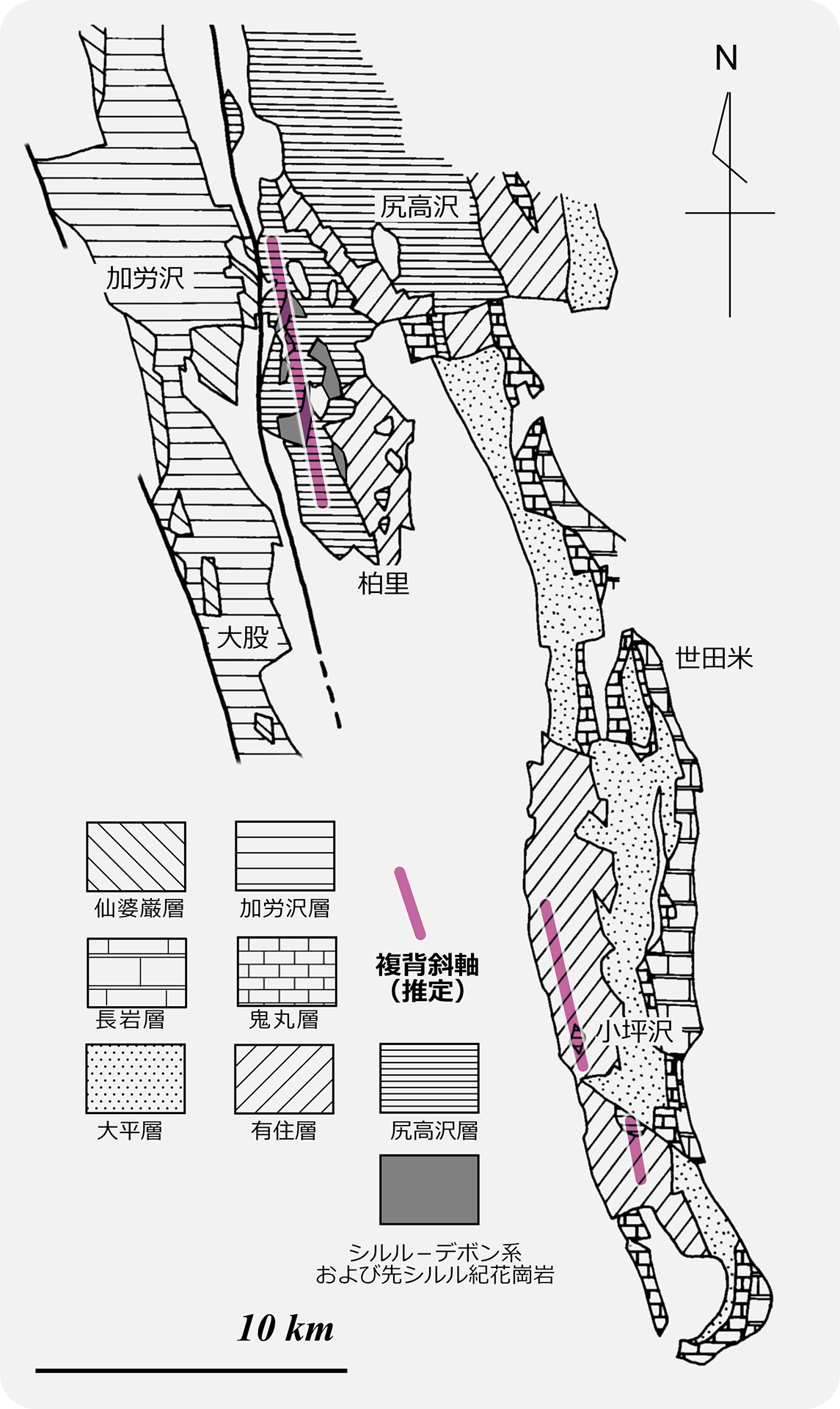

石炭系の構造

もう少し掘り下げるために,世田米地域の石炭系(・シルル-デボン系)の分布が全体としてどうなっているかを考えてみました.最初に断っておくと,世田米地域だけの話ではありませんが,南部北上帯の(特に石炭系以下の)古生層の構造というのは調査精度の問題もあって非常に複雑で,すっきりクリアなことを言うことはできません.ここに書くのは,全体を大きく俯瞰した時にどう見えるか?ということで,penetrative な単一の “○○背斜軸” とかいうものが実際に地質図スケールで存在するわけではありません.

世田米地域の石炭系分布図と “世田米背斜”.石炭系分布は川村・川村(1981)および川村(1985a,b,c)によるものから編集.

世田米地域の石炭系分布図と “世田米背斜”.石炭系分布は川村・川村(1981)および川村(1985a,b,c)によるものから編集.

右図は世田米地域の石炭系以下の地層の分布図です.この分布を見てすぐに気づくのは,石炭系の分布が非対称な “複背斜” を構成しているということです.

柏里北方地域では,分布西側に氷上花崗岩を含むシルル-デボン系の分布があり,その周囲に下部石炭系尻高沢層がその基底まで,東側にはその上位の有住層が露出しています.尻高沢-下有住地域では,尻高沢層から有住・大平層と東側に上位の地層が分布しており,全体的に見ると NNW-SSE 方向の軸が西側に偏った非対称な背斜を示しています.横田地域でも同様で,小坪沢中流部-平貝付近に尻高沢層上部の分布を軸とする背斜があり,東側に有住-大平-鬼丸-長岩層と累重する非対称な分布を示しています.

結論として,世田米地域の少なくとも石炭系とその下位の地層は,NNW-SSE 方向の軸を分布西側に持ち非対称になった複背斜構造を持っているものと考えられます(“奥火の土-小坪背斜”).背斜軸部に露出する地層の層準から,この背斜は南にプランジしているものと考えられ,南部北上帯古生層・中生層全体の構造と調和的です.古生層の下位には広く氷上花崗岩類が分布し,その深度は北に行くほど浅くなっていると考えられます.

奥火の土地域では軸部に氷上花崗岩類が露出していますので,その深度 ≒ 0 m,小坪沢では軸部に下部石炭系尻高沢層上部が露出していますので,氷上花崗岩類までの深度はシルルーデボン系+下部石炭系尻高沢層 ≒ 1,000 m 程度ということになります.もちろん,なんの正確さも(意味も?)ない見積もりですが,目安程度にはなるでしょう.

※ なお,この背斜構造とペルム系の分布は必ずしも合致しておらず,背斜軸部やその周辺にも広範囲に上位層のペルム系坂本沢層・叶倉層が露出しています.これはある意味で矛盾ですが, 先ペルム系不整合 のページに紹介した通り,背斜構造が先ペルム紀に形成された可能性があると考えられます.

ゼノリスの捕獲について

これらのことから想起される花崗岩・オフィオライトゼノリスに関してのイメージを下図に示します.いつものことですが,まったくの imaginary figure であって,『すべてにおいて not-to-scale(!)』です.

まず花崗岩ゼノリスの起源ですが,既に書いたように氷上花崗岩起源でしょう.と言うか,それしかありません.なぜ花崗岩ゼノリスの平面分布に直線性があるのかと言うと,“奥火の土-小坪背斜” に規制されているためと考えられます.氷上花崗岩は世田米地域古生層の下位に広く分布していると仮定できるので,どこでもゼノリスがあって良いように思えますが...おそらく貫入脈の上昇過程にゼノリスの “捕獲深度”・“可搬域” と言うべきものがあるために,背斜上に分布が規制されているものと考えています(上図参照).

※ ここで言う “捕獲深度”・“可搬域” は,それぞれ『ゼノリスが捕獲される深度』と『それが運搬され得る領域』のことで,実際に(・理論的に)そんなものがあるかどうかは分かりません.誰でもが知っている玄武岩中のマントルカンラン岩ゼノリスの場合,捕獲深度・可搬域は少なくとも 数十 km のオーダーです.ゼノリスと母岩マグマの密度差やマグマの粘性,その上昇速度やゼノリスのサイズなどがパラメーターとなり得ると思われますが,ここで紹介しているような脈岩中の “crustal xenolith” の場合はどうなんでしょうか? いろいろ調べてみたのですが,明快な手がかりとなる論文は見出せませんでした.

オフィオライト・ゼノリスについては既に書いたように,その起源は南部北上帯周縁部に分布するオルドビス紀島弧オフィオライトと考えられます.世田米地域にはそれらは露出していないわけですから,単純に考えると現に露出している氷上花崗岩類の下位に存在しているとせざるを得ません.両者の関係としては貫入関係・累重関係・断層関係などいろいろ可能性があるわけですが,考察する手がかりはありません.また,“なぜ氷上花崗岩の下位にあるはずのオフィオライトがここに潜在しているのか?” も問題です.そのすぐ東に存在する白亜紀気仙川花崗岩体が関連しているのではないかと私は想像しています.この南北に長大な花崗岩体は,NNE-SSW 方向の左横ずれ断層(遠野-高田断層)に沿って迸入したと考えられていますので(永広,1977),深部に存在したオフィオライトがその断層運動によって切断され上昇しセプタ状岩体となって挟在しているのではないかと無根拠に考えています.

永広 昌之(1977)日詰-気仙沼断層 : とくにその性格と構造発達史的意義について.東北大学理学部地質学古生物学教室研究邦文報告,77,1-37.

このゼノリス形成イメージの大きな問題点は,古生層堆積岩のゼノリスがあって当然なのに実際にはそんなものはまったくない,ということです.一体なぜなのか...? もしかするとゼノリス捕獲レベルがもっと深いところにあって,古生層にはかかっていないのかもしれません.しかしそうだとすると,“奥火の土-小坪背斜” や “可搬域” の話はまったく意味を失ってしまいそうですが,どうなんでしょう? 一つ考えられることとしては,貫入母岩を捕獲する場合,その流体圧によって母岩破砕が起きるとも考えられますが,花崗岩・オフィオライトと古生層堆積岩とでは,その応答・挙動が異なっていて古生層堆積岩の場合は捕獲が行われないとか? 例えば,古生層堆積岩の場合は層理・節理面に沿って剥離・貫入が起きるだけということも考えられるでしょう.

※ なお,気仙川から東側には大規模な氷上花崗岩本体の露出があって,その内部や周囲には言うまでもなくたくさんの貫入脈岩が存在する(例えば;許,1976 の Fig.1 参照)わけですが,ゼノリスの話は聞いたことがありません.実際に無いのか,あるいは『当たり前』なので誰も着目も報告もしていないのか...は不明です.

氷上花崗岩の地質セッティング

まずは,氷上花崗岩と南部北上帯古生層との地質学的なセッティングをあらためて確認したいと思います.これまで述べてきたことを要約すると,氷上花崗岩は;

① シルル系を不整合関係で覆う.

② デボン系に砕屑物を供給している.

③ 絶対年代のピークは 420-450 Ma(後期オルドビス紀~後期シルル紀)である.

④ 360-410 Ma 前後という前期~後期デボン紀の絶対年代を示すものがある.

⑤ 古生層に対する明確な火成貫入(e.g. 熱的影響)を示す部分はない.

⑥ デボン系堆積岩などに対して “構造的混在” 関係を示す部分がある.

上部ペルム系薄衣礫岩中に貫入する白亜紀花崗岩.陸前高田市長部海岸.

上部ペルム系薄衣礫岩中に貫入する白亜紀花崗岩.陸前高田市長部海岸.

⑤についてですが...右の写真は前期白亜紀花崗岩プルトン(写真上半部)がペルム紀礫岩に対して貫入している露頭です.花崗岩の周縁部は優白質になっており,ホルンフェルス化した礫岩をクリーンカットしています.素人ながら,火成貫入(igneous intrusion)というのはまさにこういうものを指すのではないでしょうか.氷上花崗岩には,このような貫入関係を示す部分は報告されていません.“なんにせよ” 通常の火成貫入ではない,ということなのでしょう.

CHIME 年代

逆風

上に総括したように氷上花崗岩類と古生層との関係が随所で明らかになり,1980年代前半で『氷上花崗岩類の年代は先シルル紀』と決着しました.それ以降私たちや東北大学の研究者は平穏な日々を過ごしていた...ような気がします.それを絶対年代値としてサポートするジルコン U-Pb 年代が出てくるのはもう少し後のことでしたが.

氷上花崗岩類の絶対年代.CHIME 年代については,400 Ma 以上の古い年代値を図示していない.

氷上花崗岩類の絶対年代.CHIME 年代については,400 Ma 以上の古い年代値を図示していない.

しかし1990 年代に入って,そこに『CHIME 年代』という青天の霹靂が襲ってきました(鈴木ほか,1992;Suzuki and Adachi, 1993;Adachi et al., 1994).右図を見てください.

CHIME 法による氷上花崗岩の年代値はシルル紀前後の古いものもあるのですが,若いものは先シルル紀どころか,240 - 260 Ma(後期ペルム紀~前期トリアス紀)という非常に新しい年代クラスターを構成しています(右図).それまで得られていた氷上花崗岩の年代は K-Ar 法と Rb-Sr アイソクロン法 による 350 - 380 Ma(前期石炭紀-後期デボン紀;柴田,1973;Shibata, 1984)だけでしたので,十分すぎるほどショッキングなものでした.そればかりではなく,川村(1982, 1983)で報告した自信満々のシルル系基底陸成層も実はペルム系で,シルル系がその上に衝上したものとされてしまいました.

鈴木和博・足立 守・山後公二・千葉弘一 (1992): 南部北上帯の氷上花崗岩および“シルル・デボン系”砕屑岩中のモナザイト・ジルコンCHIME 年代.岩鉱,87,330-349.

Suzuki, K. and Adachi, M. (1993) Th, U and Pb analytical data of monazites, zircons and xenotimes from the Okuhinotsuchi Granitic Mass in the South Kitakami Terrane. Bull. Nagoya Univ. Furukawa Museum, No.9, 47-57.

Adachi, M., Suzuki, K., Yogo, S. and Yoshida, S. (1994) The Okuhinotsuchi granitic mass in the South Kitakami terrane: pre-Silurian basement or Permian intrusives. Jour. Min. Pet. Econ. Geol., 89, 21-36.

“CHIME 巡検” の一コマ(昼休み?).住田町奥火の土西方作業林道にて.1994年 4月30日撮影.敬称略.KPG メンバーについては所属先を省略.言うまでもなく,参加者全員を網羅していない.

“CHIME 巡検” の一コマ(昼休み?).住田町奥火の土西方作業林道にて.1994年 4月30日撮影.敬称略.KPG メンバーについては所属先を省略.言うまでもなく,参加者全員を網羅していない.

氷上花崗岩奥火の土岩体中の “石英脈”.

氷上花崗岩奥火の土岩体中の “石英脈”.

これらの CHIME 旋風に浮足立ったのはもちろん私だけではありませんでした.たしか東北大学の永広昌之さんが呼びかけ人となって,この事態を現地で確認してみようと『氷上花崗岩先シルル紀派』の研究者達による巡検が組織されました.1994年04月のことです(右写真).

この二日間にわたる巡検では,奥火の土地域だけではなく氷上花崗岩関連の locality をいろいろ見たはずですが,なぜかそれらがどうだったかという記憶・記録はほとんど残っていません.

右写真はその数少ない例外で,奥火の土岩体を貫く石英脈(と思っていたもの)ですが,鈴木さんらの論文では “石英質ペグマタイト” となっていて,その中のモナザイトなどが年代測定されています.この露頭を目にして,参加者全員『うーん...よく分からんねぇ』(加納先生口調)で終わったと記憶しています.シルル系基底相が実はペルム系ということで良いのかどうか...もちろん野外で答えが出るはずもありません.

もしかすると永広さんたちの目論見では,反論を投稿できればということもあったのかもしれませんが,結局どうにもならず,それでフェードアウトしました.つまり,CHIME 年代は “勝利した” わけです.

注)CHIME 法(CHemical Th-U-total Pb Isochron MEthod)というのは,私の理解に間違いが無ければ,質量分析手法を用いない Th-U-Pb アイソクロン法で,連立方程式の解法の一つである収束法を用いて年代を求めるというものです(鈴木ほか,1992).質量分析手法を用いないので EPMA のみで年代が取得できるというメリットがありますが,測定元素含有量の微量さがネックになる場合もあるとも聞いています.

地層学的反証:溶結凝灰岩砕屑物

その後,もやもやとした気持ちでなんとなく奥火の土層の岩相や層序を見ていて,CHIME 年代スキームに対する “地層学的反証” とも言えるものがあることに気づきました.しかし,有効な反論ネタと言えるほどのものではなく,川村ほか(1997)の中に補足情報として書くことができただけでした.以下では,このことについて,未公表のカラー写真を含めて紹介しておきたいと思います.

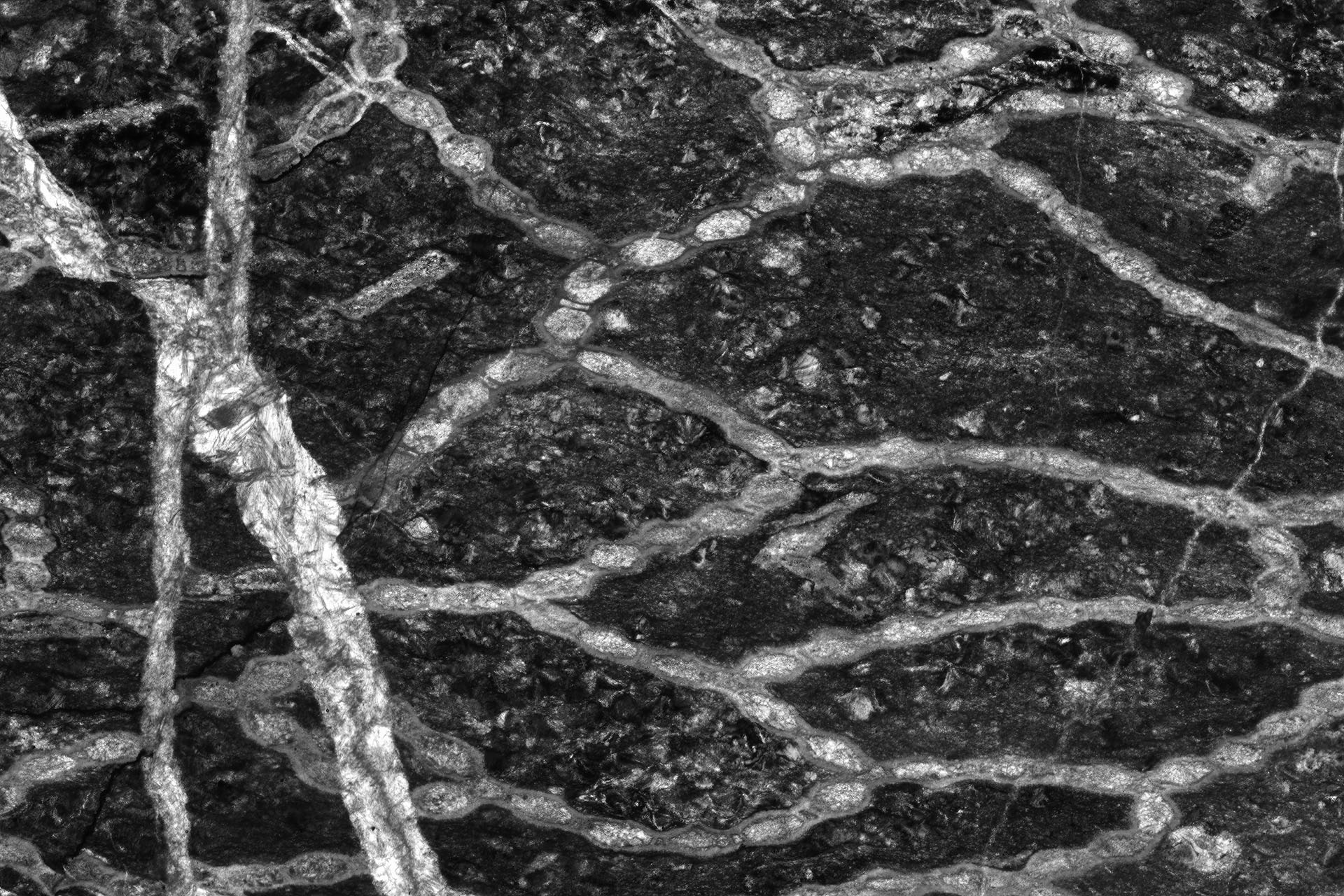

溶結凝灰岩砕屑粒子からなる石灰質砂岩.左:単層全体の切断研磨標本.右:鏡下写真.写真長辺が 2 mm 程度.直交ポーラー.

溶結凝灰岩砕屑粒子からなる石灰質砂岩.左:単層全体の切断研磨標本.右:鏡下写真.写真長辺が 2 mm 程度.直交ポーラー.

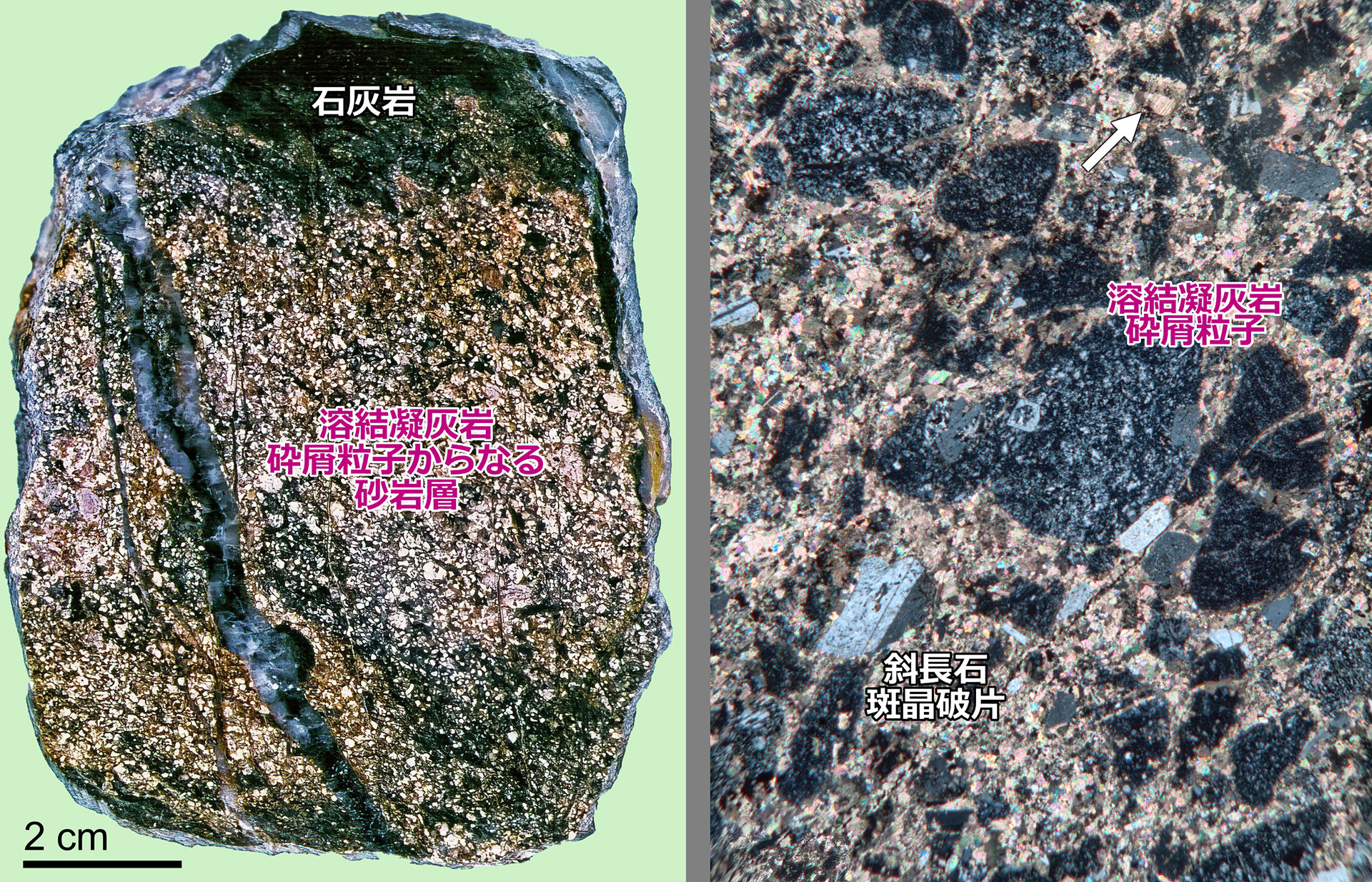

シルル系奥火の土層上部層の含化石黒色石灰岩中には,礫質石灰岩が挟在します(右図).上部層の中位層準で,その厚さは 10 m 以下です.その下底付近には薄い石灰質砂岩が見られます.重要なのは,これらの岩相に含まれる砕屑物(礫・砂粒子)が,すべて溶結凝灰岩であるということです.

礫質石灰岩の切断研磨標本と鏡下写真を下に示します.礫はすべて淡いピンク色を呈する溶結凝灰岩礫で,円磨度は悪く角礫状です.全体に変形を被っており,石灰岩中には流状の片理が発達します.溶結凝灰岩礫も変形しその周囲に圧力フリンジも見えますが,礫自体の変形はそれほどでもありません.

鏡下では溶結凝灰岩は微晶質の基質中に斜長石の斑晶を含んでいます.石英斑晶は見られません.基質中には,縞状の溶結構造や本質レンズが認められます.

石灰質砂岩は厚さ 10 cm 程度で,礫質石灰岩の直下に挟在しています.露出状況が悪く,礫質石灰岩との正確な関係は不明です.全体に淘汰は良く,粗粒~中粒砂岩で,砕屑物は生砕物を除くと溶結凝灰岩だけで,それ以外の岩種は含まれていません(下写真).溶結凝灰岩粒子の岩相は,礫質石灰岩中のものとまったく同じです.強い変形や脈形成で不明瞭ですが,厚い塊状部の上位は級化しているようにも見えます(下写真左).

1983 年当時は,シルル紀石灰岩の “下位層” である基底部層の岩石が上部層中に砕屑物として含まれることは当たり前のことで,その意味について特に言及の必要もありませんでした.しかし Adachi et al. (1994) によって前者がペルム系・後者がシルル系であるとされた状況では,この砕屑物の存在はその時代論に対する地質学的反証になり得るものです.

もちろん,その砕屑物がどんな時代のどんな地質体の中にも普通に存在するもの,例えば『石英長石質砂岩』だったとしたら,それは何の反証にもなりません.しかし『溶結凝灰岩』となると話は別です.なにしろ南部北上帯古生層の中で溶結凝灰岩は(陸成層自体も)この奥火の土層基底部層中のものが唯一無二のものなのですから.両者が “同一の” ものであるとする100%の岩石学(・年代学)的証拠はもちろんありません.しかし,他の層準・分布のどこにもない特有の岩石種がその “上位層” に砕屑物として含まれる場合,両者は同一のものであり下位層から上位層への砕屑物供給を示すと考えるのが妥当でしょう.つまり地層学的結論は『奥火の土層基底部層はペルム系ではなくシルル系』ということになります.

※ 極端なことを言えば,凝灰岩砕屑物を含む黒色石灰岩がシルル紀のものである直接の証拠もありません.その層準からはシルル紀化石 Falsicatenipora shikokuensis が産出しますが(川村,1983),上の写真に示した礫質石灰岩サンプルから直接産出したわけではないからです.つまり,『ペルム紀溶結凝灰岩の上位にシルル紀石灰岩が衝上断層で接する可能性』(Adachi et al., 1994)と同様に『シルル紀石灰岩の中にペルム紀溶結凝灰岩砕屑物を含むペルム紀石灰岩が構造的に挟在する可能性』もゼロではありません.

しかしそれらの仮説は “オッカムの剃刀” に反しています.地層学はある意味で,オッカムの剃刀に遍く支配された分野です.『地層同定の法則』を想起してみてください.地層学からそういった原則的手法を外してしまうと,科学として成立しません.

※ なお,これらの砕屑物の中には花崗岩あるいはその構成鉱物と思われるものは含まれていません.溶結凝灰岩の下位に広く存在するはずの花崗岩由来の粒子がまったく無い理由は,後背地の状況ということかもしれませんが,ちょっと分からず不思議です.しかしこのことは,花崗岩+陸成層がはたして(先)シルル系なのかペルム系なのかという CHIME 年代が提起した問題には影響しませんので,気にしないこととします.

極端な邪推をすれば,シルル紀石灰岩の下位にあるのは溶結凝灰岩だけで,(シルル紀の)氷上花崗岩もそれに由来するアルコース質堆積物も存在しない,という摩訶不思議なことになってしまい,私たちの考え方も CHIME 年代も “世界が壊れ” ます.

年代カオス

CHIME 法による氷上花崗岩とアルコース砂岩の年代値.20 Ma ごとに集計したもの.例えば “100 Ma” というラベルの付いたコラムは 100 - 120 Ma の年代幅を示す.データソースは本文参照.

CHIME 法による氷上花崗岩とアルコース砂岩の年代値.20 Ma ごとに集計したもの.例えば “100 Ma” というラベルの付いたコラムは 100 - 120 Ma の年代幅を示す.データソースは本文参照.

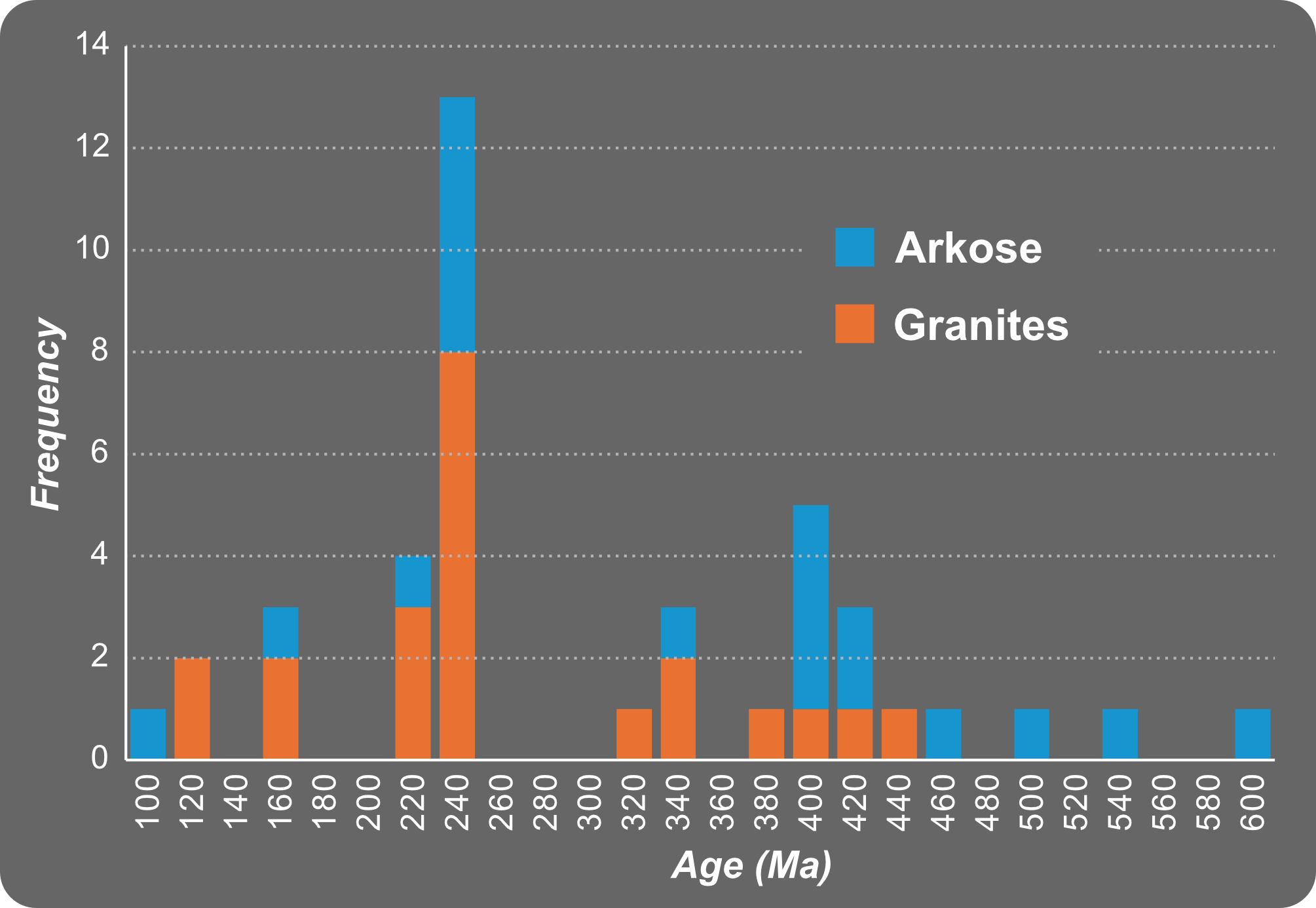

右のグラフは,鈴木ほか(1992);Adachi et al. (1994);鈴木ほか(2016)から抽出した氷上花崗岩・その残留アルコースおよびデボン系中の花崗岩砕屑物の CHIME 年代です.

このグラフから素人目にすぐに見えてくるのは,『CHIME 年代幅の大きさ』です.1990 年代にはその最若値(&最頻値)は 240 Ma 前後でしたが,その後の検討で 120 Ma(白亜紀!)にまで広がっています.専門外の私にはその年代幅を評価することなどできませんが,古期年代混入の可能性が否定できないアルコースの年代値を除いても火成作用年代の幅として明らかに大きすぎて(120 ~ 440 Ma),どう考えたらよいものか分からなくなってしまいます.もちろん,『複数の活動年代を持つ火成作用が共存』しているのかもしれませんが,その場合氷上花崗岩がそれ自体まとまった地質体を形成していることとうまく適合しません.例えば,氷上花崗岩が中生層に貫入する,あるいは分布がその中に含まれるといった部分はどこにもありません.既に述べたように,CHIME 法以外で得られたデボン紀の年代値でも同じような事情にありますが.

これらのことから,氷上花崗岩とそれに関連した岩石の CHIME 年代は,私にとって “カオス” としか表現のしようがないものとなっています.

CHIME 年代の最若値である 110 - 120 Ma というのは,北上山地研究者だったら誰でもが覚えのある『前期白亜紀プルトンの形成時期』です.この活動は北上山地全体に広汎な熱的影響を与えています.もちろん鈴木さんらは岩石年代学的な検証・見地からそういう可能性は否定しているわけですが...専門外の私には,その影響は本当に無いのだろうか?という疑いを 100 % 消去できないのが本音です.もっとも,220 - 240 Ma 付近の年代ピークはいずれにせよ説明できませんが.

※ まったくの蛇足というか言うまでもないことですが,誤解の無いように断っておくと...私には鈴木さんや足立さんに対する敵意のようなものは一切なく,そのデータや論点を(批判ではなく)非難するつもりはありません.また,CHIME 法という分析手法について論じるものでもありません.私の意識の中にあるのは,『南部北上古生層屋として地質学的に言っておきたいこと』だけです.

お二方共に名古屋大学系の優れた尊敬すべき先輩地質研究者です.鈴木さんにはなにかの巡検でご一緒したこともあり,その時から私は隠れファンになってしまいました.奥火の土岩体について注目され年代測定をしていただいたことは光栄であり,感謝しています.

鈴木和博・柴田 賢・浅原良浩・アブドゥルザーラ イマド カディム(2016)南部北上帯,氷上花崗岩と大野層の CHIME モナザイト年代.名古屋大学加速器質量分析計業績報告書,28, 46-51.

白亜紀年代

上述したように,1990 年代に報告された氷上花崗岩類周辺の CHIME 年代について,あらためて報告・考察が行われています(鈴木ほか,2016).鈴木さんは 2016 年秋に亡くなられましたので,これが遺稿の一つとなったものと思われます.

ここで報告されているもっともショッキングなことは,クサヤミ沢と雷神山の花崗岩と樋口沢の大野層アルコースから得られた中生代の年代です.その範囲は,113 ~ 166 Ma(前期白亜紀後期 ~ 中期ジュラ紀)です(上述).この年代値から,鈴木ほか(2016)は『氷上花崗岩(の一部)やアルコース砂岩の年代は 120 Ma 前後』(前期白亜紀 Aptian)と結論付けています.これを読んだ時,私はショックで茫然としてしまいました.

さらにショッキングなことに,鈴木ほか(2016)は『氷上花崗岩(の大部分?)やシルル・デボン紀の化石を含む堆積岩は白亜紀メランジェ中の異地性岩の可能性が高い』とさえ述べているのです.もしそうなったら,石炭・ペルム系やその上位の中生層(三畳・ジュラ系)はいったいどういうことになってしまうのでしょうか? 白亜紀メランジュの基質はどこにあるんでしょうか? 1970 年以来の私の中の南部北上像が根底からひっくり返ってしまいそうになりました.

もちろん,科学上の epoch-making な大発見というのは多くの場合破壊的で,『そんな馬鹿な』『あり得ない』というネガティブな反応を周囲から得ることは周知のとおりです.“氷上白亜紀説” もそうなのでしょうか?

私見ですが,メランジュ(・オリストストローム)については,野外で実際にそれに触れた経験のない地質研究者が enigmatic な地質関係を説明するためにそれを援用するという例が多いように思われます.メランジュ・オリストストロームは,block-in-matrix 構造という観察できる特有・固有の構造を持っています.観察によって認識できない地質構造を他の観点,例えば絶対年代から導くことは,野外地質屋の私には本末転倒と見えてしまうのですが...どうなんでしょう?

さらに...メランジュは基本的に付加体の構成メンバーです.付加体は,① 海洋性岩体(海洋プレート)と ② 変形砕屑岩(海溝充填堆積体),および ③ それらの混在岩相(メランジュ・オリストストローム)からなります.白亜紀付加体とすれば ②(・③ の基質)の堆積年代が白亜紀です.そういったものは,南部北上帯内部および氷上花崗岩・シルル-デボン系周辺のどこにも無く,氷上花崗岩をメランジュ岩体とすることには多大な無理があるものと思われます.

結論として,Adachi et al. (1994)・鈴木ほか(2016)の “ペルム紀仮説”・“白亜紀仮説” は 100 % 否定することはできない仮説ですが,以下ではそれらを採用せずに話を進めるということにします.

ジルコン U-Pb 年代

CHIME 旋風が吹き荒れた 1990 年代も中ごろになって,Watanabe et al., (1995) によって,SHRIMP 法による氷上花崗岩のジルコン U-Pb 同位体年代(440 Ma)が報告されました.その後,Rb-Sr 全岩アイソクロン法による同様な年代(440 ± 13.9 Ma)も報告されています(浅川ほか,1999).いずれも現在主流の LA-ICP-MS U-Pb ジルコン年代とは異なりますが,私にとっては十分にホッとする話でした.

その後しばらく間が空きましたが,21 世紀に入って 394 - 434 Ma(前期デボン紀 Emsian ~ 中期シルル紀 Wenlockian)という 氷上花崗岩の LA-ICP-MS U-Pb ジルコン年代がはじめて報告されました(下條ほか,2010).また,正式な公表論文ではありませんが,岩手大学リポジトリで公開されている佐々木(2016)では,435 - 466 Ma の ICP-MS U-Pb ジルコン年代が得られています.これらの年代頻度グラフについては,こちら をご覧ください.

なお,佐々木(2016)では奥火の土層基底部の溶結凝灰岩について 425 ± 14 Ma(後期シルル紀 Ludlovian)という年代が初めて得られています.これは個人的に非常に感動しました.

重要なことは,これらの ICP-MS U-Pb ジルコン年代には,ペルム紀やそれ以降の若い年代がまったく含まれておらず,層序学的・古生物学的な結果と完全に compatible なものとなっていることです.これが CHIME 法が U-Pb ジルコン年代よりも sensible/responsive であることを示すのかどうかは私には判断できません.

セッティング・スキーム

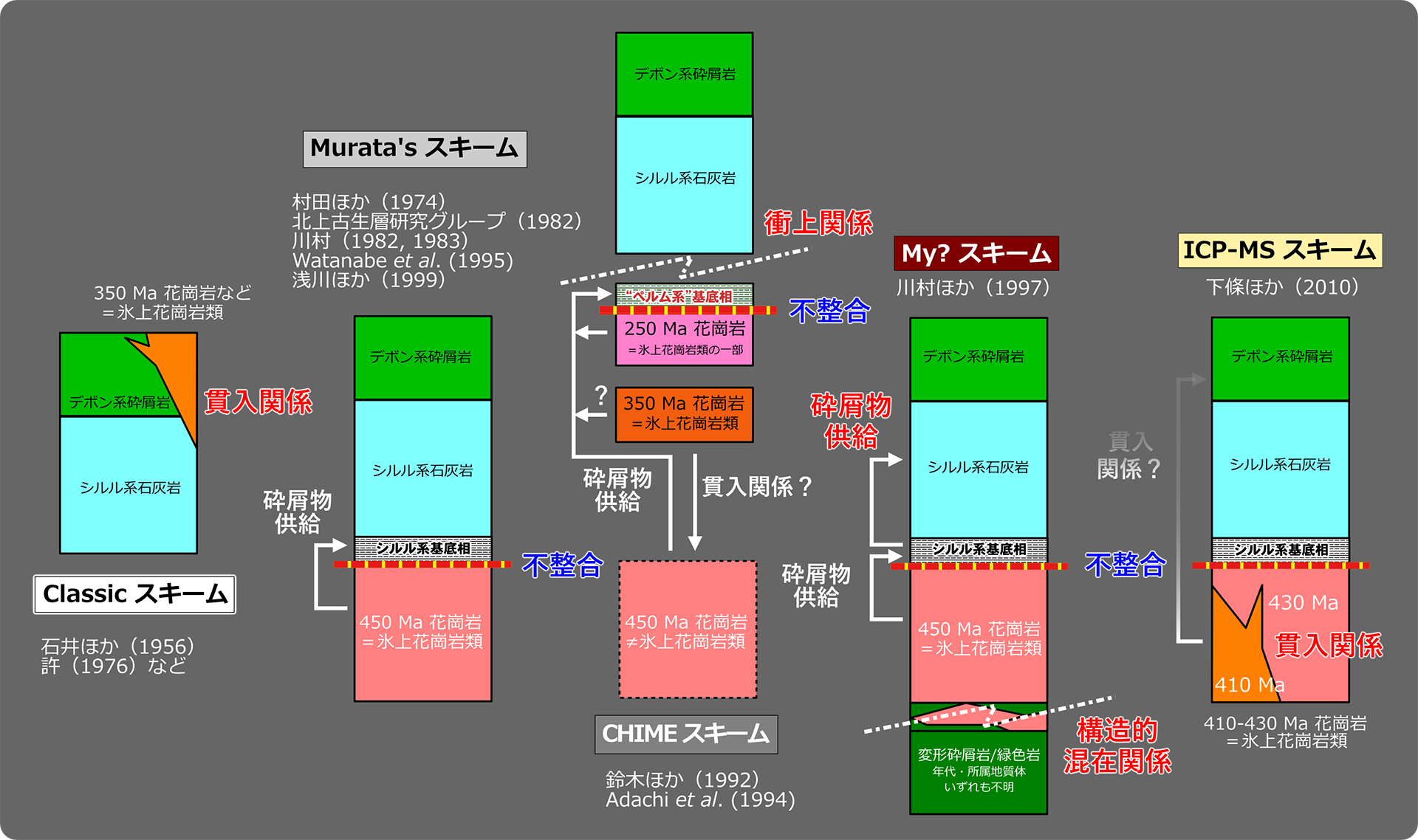

以上述べたことから,さまざまな研究者が提示している氷上花崗岩類とシルル-デボン系のセッティングを,それらが提示された時期順にスキーム図として表現してみました(下図).

なおこれらのスキームは,その元ネタ論文から私が勝手にまとめて描いたもので,こういうスキームがそれぞれに明示されているわけではありません.したがって,その中には各著者らの考えとの多少の齟齬が介在する可能性もありますのでご了解ください.

※ 上述した鈴木ほか(2016)による白亜紀年代から導かれるセッティングは,関連してくる地質体の規模と年代スパンがこのスキーム図では表現できないほど大きい(・広い)ものです.それに加えて,具体的なスキームを描くために十分な “セッティング像” が上記論文では示されていないように思われます.描いてみればどうなるのか,は非常に興味深いのですが残念ながらここでは割愛します.

まず,1974 年以前には,氷上花崗岩は古生層に対する火成貫入岩体であるというクラシックなスキームでした.貫入時期はペルム紀とも前期中生代とも考えられていましたが,柴田(1973)・Shibata (1974) により 350 - 370 Ma という絶対年代が得られたことで,後期デボン紀~前期石炭紀の活動と見る見方が強かったと思います.野沢ほか(1975)はそれを補強するものでしたが,そこで記載された “貫入関係” が,真に火成貫入関係であり北上古生層研究グループ(1982)・川村ほか(1997)などで指摘された “構造的混在” とどう異なるのかは明らかとは言えません.

なお,許(1976)は基本的にはこのクラシックなスキームを採用していますが,村田ほか(1974)などで報告された “デボン系中の花崗岩質砕屑物” の存在は肯定するというやや柔軟なものとなっています.

野沢 保・吉田 尚・片田正人・柴田 賢(1975)デボン系をつらぬく氷上花崗岩.地質学雑誌,81, 581-583.

氷上花崗岩と古生層とのセッティング・スキーム図.引用元は本文参照.

次に,epoch-making な村田ほか(1974)によるシルル系基底不整合の発見から導かれるスキームがあります.これはある意味非常に単純明快なもので,氷上花崗岩類がシルル系に不整合に覆われる “古生層基盤” であることを示しています.このスキームには,私としては特にコメントすべき点が見当たらないほどです.

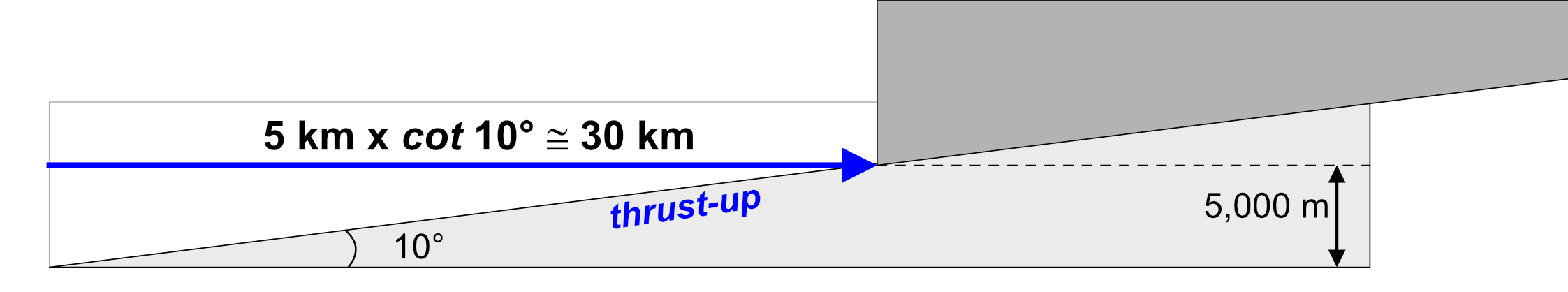

これに対して,一目で分かるように CHIME スキームは非常に複雑なことになっています.その最大のポイントは『ペルム紀の氷上花崗岩とペルム系陸成層』です.この地質体がシルル系石灰岩の下位にあるわけですから,その関係は低角衝上断層しかありません.

仮にシルル系がペルム系上に衝上したとすると,その “層序離隔” ≒ デボン系+石炭系の全層厚です.もちろん正確には分かりませんが,単純に両者の層厚を加算すると少なくとも 5 km のオーダーになります.仮に衝上断層の傾斜を 10° とすれば,5 x cotan 10° ≒ 30 km という水平移動距離になってしまいます(上図).傾斜が 5° であれば 60 km です.南部北上帯古生層の中にはこのような水平移動距離を持つ衝上断層の存在を仮定できる余地はありません.なお,その根拠の一つとなった川村(1983)の “低角断層” が non-tectonic なものの可能性を持つことは前述した通りです.

その右に示した私のスキームは,基本的には村田らのスキームと何も変わりません.別のスキームだと言うのも憚られるのですが,一応 CHIME スキームに対する間接的な反証(砕屑物供給)を入れてあります.氷上花崗岩の下部に構造的混在を入れたのは,特に実証性はありません.なによりも混在している岩石の実態やその規模が不明です.

最後の ICP-MS スキームですが,これも本質的には村田らのスキームと同一です.ただし,昔から Rb-Sr 年代などから言われてきたことですが,(石炭~)デボン紀前後の年代は ICM-MS 法でも確認されているわけなので,それを入れてあります.下條ほか(2010)は明確にデボン紀の火成作用があったと書いていますが,私自身は南部北上古生層屋として茫漠とした違和感を持っていることは上に書いた通りです.あくまでも,茫漠とした,というだけのことですが.

氷上花崗岩のテクトニクス

この項は余計な大風呂敷(?)かもしれません.多分そうでしょう.氷上花崗岩のテクトニクス...言うまでもないのですが,テクトニクスを構築するには tectonics-oriented な地質データが十分な時空的スケールで存在することが必要不可欠です.単なる層序・岩相・古生物データといった古典的な野外地質情報だけでは明らかに不十分です.氷上花崗岩類もそうですが,南部北上古生層には残念ながらそういったデータが決定的に欠けています.

氷上花崗岩類の造構的性格(tectonic signature)に関しては,その全岩化学組成から小林ほか(2000)によって,“成熟した島弧あるいは大陸縁辺部” で形成された島弧花崗岩とされています.ある意味で自然な結論だと思いますが,非常に重要な出発点でもあります.

小林靖広・高木秀雄・加藤 潔・山後公二・柴田 賢(2000)日本の古生代花崗岩類の岩石化学的性質とその対比.地質学論集,No.56,65−88.

この出発点は言うまでもなく,私が南部北上テクトニクスを考え始めた 1980 年代初頭には影も形もありませんでした.花崗岩であれば,その被迸入地質体を決めないとどうにもなりませんが,その実態・実体が分かりません.すでに何度も述べたように,これについては現在も同じ状況です.しょうがないので,氷上花崗岩は先シルル紀付加体中に迸入したんだろうから『海洋性花崗岩(oceanic granites)』なのでは?などと考え,アリューシャンなどのそれと比較してみたことがあります.もちろん間違っていましたが.

ということで,ここに書くことは『イマジネーション領域』に属するものと捉えていただければと思います.

80年代+モデル

以下に示すテクトニックモデルは,私の博士論文(川村,1983MS)に無理やり入れたモデルを基にして微修正したものです.これをここでは『80年代+(プラス)モデル』と呼びます.

1983 年以降,断片的ではありますがさまざまな地質情報が南部北上やその周辺地質体から得られており,博士論文中のモデルに表現されたことのかなりの部分が間違っていました.80年代+モデルでは,そのへんを修正・加筆してはいますが,大元のモデルというか “図形” はそのままなので,よく見ると非常にヘンなところがいくつかあります.“21世紀モデル (?!)” とでもして描き直せばよいのですが,最初からドローソフトで描き起こす気力もフィロソフィーもなく,上に書いたようにデータも決定的に不足しているので,断念しました.まあでも,80年代+モデルにもそこそこの意味はあるのではないかと思っています.

川村信人(1983MS)南部北上山地,世田米地域の古生層(Paleozoic Formations of the Setamai District, Southern Kitakami Mountains of Northeast Japan),北海道大学理学研究科博士論文,164 p.

※ このD論での “公表されなかった” テクトニクス図のオリジナルは『黒歴史-その2』にこっそりと公開しています.ただしそちらでは,あまりに cheap な図なので白黒反転して誤魔化していますが.

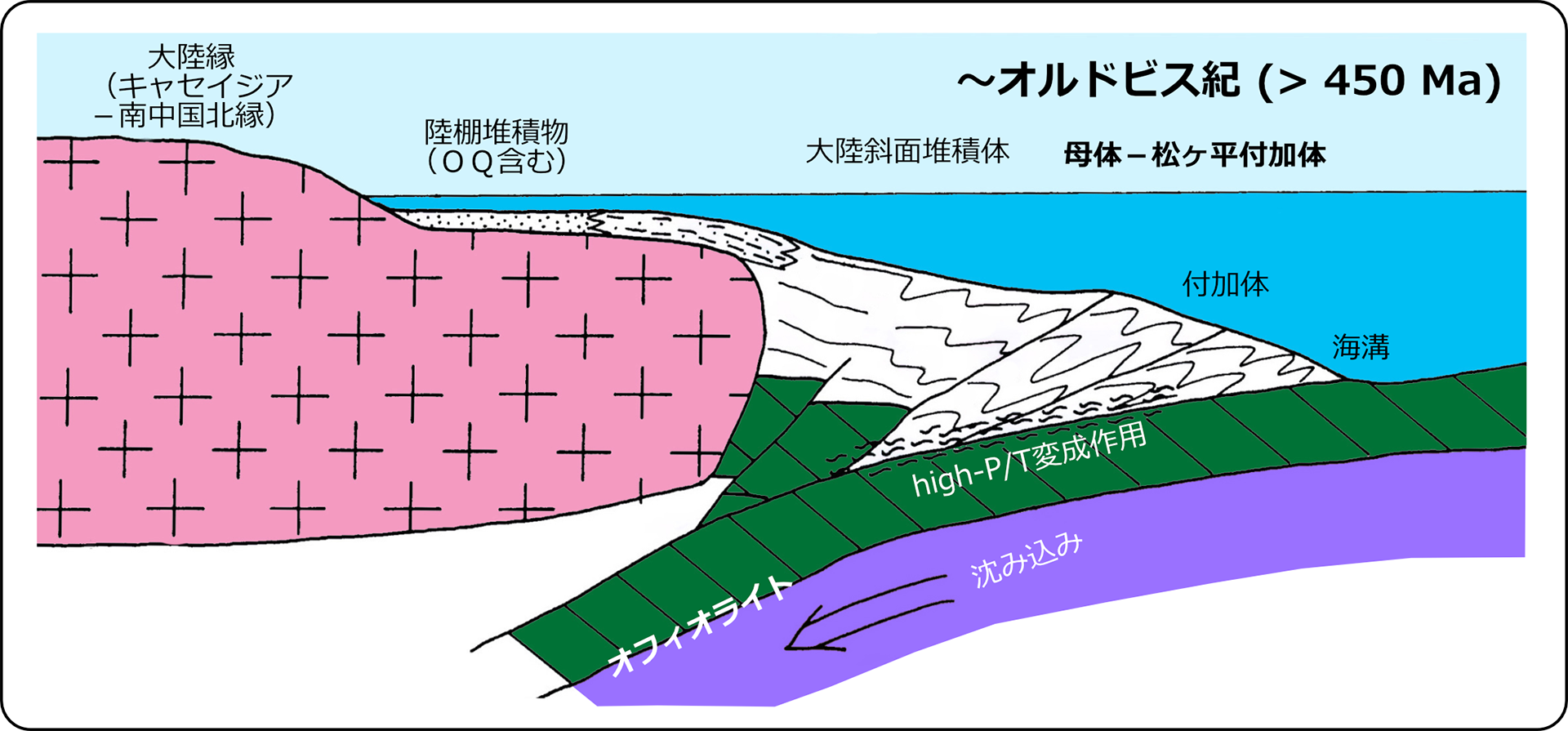

オルドビス紀以前(> 450 Ma)

80年代+モデル,そのⅠ.オルドビス紀以前.

80年代+モデル,そのⅠ.オルドビス紀以前.

まず,氷上花崗岩の形成年代下限をとりあえず中期オルドヴィス紀(ca. 450 Ma)とし,その形成以前(> 450 Ma)を考えてみます(右図).モデル自体は,スタンダードな沈み込み-付加境界をそのまま描いただけで,オリジナルなものは何も含んでいません.キャプションを隠すといつの時代のどこの沈み込み帯でもよいというものです.大陸縁は,当時これが南中国(⊆ キャセイジア)という考え方は無かったので,『阿武隈』(!)としていました.その海側にある(はずの)陸棚・大陸斜面堆積体も含めて,これらは少なくとも現在の南部北上には存在していない “失われた地質体” です.その海側に描いた “母体-松ヶ平付加体” は多少 controversial なものかもしれません.

まず第一に,母体変成岩類の時代が明確ではありません.良く誤解されているのは “上部デボン系に不整合に覆われている” という点です.佐々木ほか(1997)によって上部デボン系基底不整合が初めて詳細に記載されたわけですが,Sasaki (2001) の詳細な構造地質学的検討では,不整合に覆われているのは『基盤火成岩類(Basement igneous rocks)』であって母体変成岩ではなく,両者は “境界剪断帯(Boundary Shear Zone)” で境される独立した地質ユニットで,白亜紀の大規模な変形以前は母体変成岩は基盤火成岩類の構造的下位にあったものとしています.Sasaki (2001) はまた,母体変成岩類はその変成時期も源岩年代もいまだに不明であると述べており,これらの指摘は非常に重要なものです.

第二に,氷上花崗岩類自体の貫入母岩地質体が不明です.氷上花崗岩と母体変成岩類が共存する部分は南部北上には無く,したがって両者の貫入関係もありません.壺の沢変成岩は貫入母岩の一部と考えられ,それが高度変成岩ではなく接触変成を受けた泥質準片岩とする加納(1954)の指摘は重要ですが,鉱物年代を除くとそれ以上のフォローが無く,その位置づけは不明なままで,もちろん母体変成岩が源岩であるとする根拠はありません.

こういった問題点はありますが,氷上花崗岩には貫入母岩が無いとするわけにもいかないので,『まあそれは母体-松ヶ平相当付加体なんだろう』(!)程度の speculation だと思ってください.仮にそうだとすると,奥火の土岩体に伴って小規模に露出する緑色岩や基底アルコース中の玄武岩礫は,母体付加体中の海洋性緑色岩ということになるのかもしれません.

佐々木みぎわ・束田和弘・大藤 茂(1997)南部北上山地,上部デボン系鳶ヶ森層基底部の不整合露頭.地質学雑誌,103, 647-655.

Migiwa Sasaki (2001) Restoration of Early Cretaceous sinistral displacement and deformation in the South Kitakami Belt, NE Japan: an example of the Motai-Nagasaka area. Earth Science, 55, 83-101.

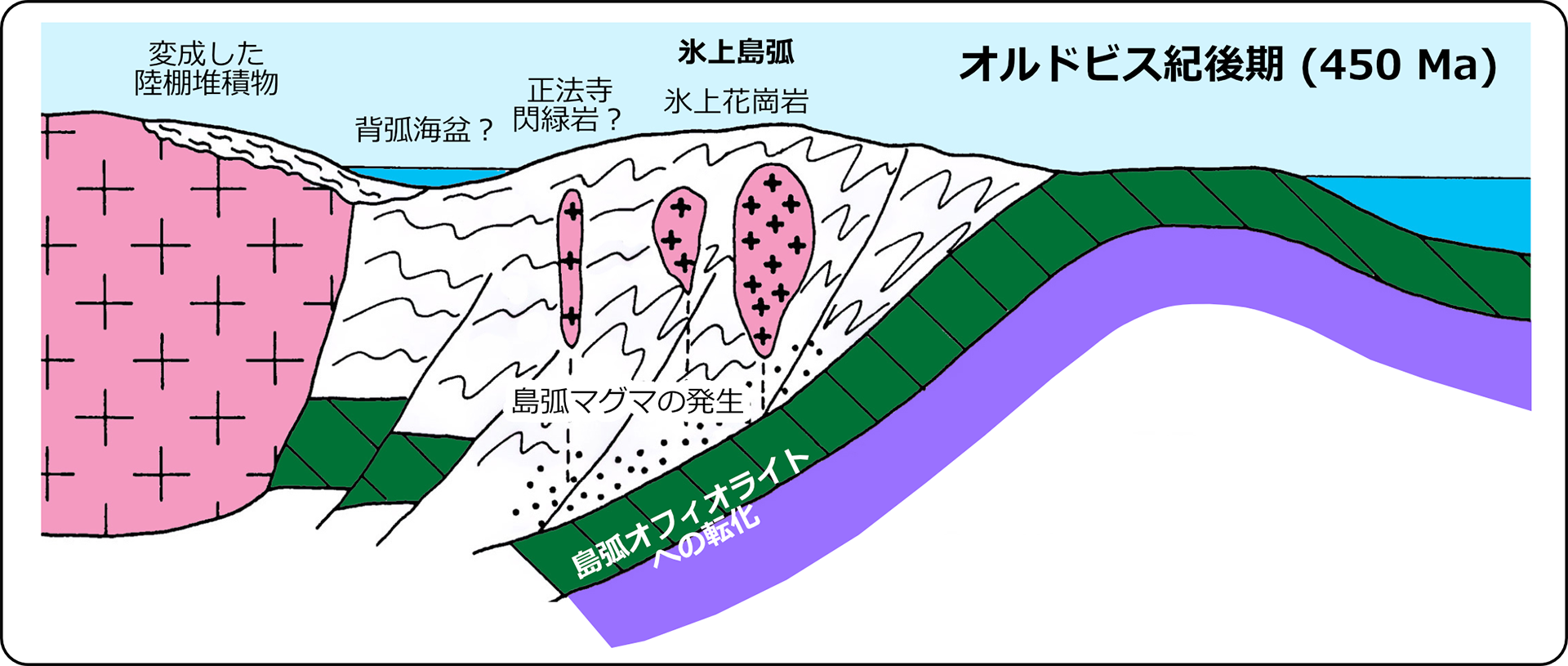

オルドビス紀後期(450 Ma)

80年代+モデル,そのⅡ.後期オルドビス紀.

80年代+モデル,そのⅡ.後期オルドビス紀.

次に,沈み込みの進行でオルドビス紀後期の島弧火成活動が発生します(右図).氷上花崗岩はその生成物というわけで,ここでは『氷上島弧』と呼んでいます.まあリーズナブルでしょう.ところが...この図ではなぜか沈み込み帯が見当たらず,それ “だった” 部分は盛り上がって上昇帯(次項参照)となっています.なぜこんなヘンなことになったのでしょうか? 自分でもその意図をよく覚えていないのですが,そのⅠとⅡの間には,この時期の島弧火成活動そのものを表現する図が抜けているというか,ごちゃまぜになっています.そのⅡは,その結果を表現しているということで...仮にその間を描いても,そのⅠに付け加えることは島弧火成活動だけなので省略したのでしょうか.

他にも意味不明なところは多々あるのですが,武士の情けでこれ以上追求はしないことにします.なにしろ 80 年代+モデルなのですから.

※ この図には “正法寺閃緑岩?” というものが描き入れられています.母体地域で見られるオルドビス紀深成岩体ですが,母体変成岩類に対する火成貫入体なのかどうかについては,1986-88 年に行った調査で私はかなりの違和感を持っていました.母体変成岩類に対する火成貫入関係はどこでも確認されず,上部デボン系に対しても mオーダーで分布が挟在するところもありました.つまり,構造的混在ではないかという疑いです.この疑いは,Sasaki (2001) を読んで氷解しました.ということで,この図の “正法寺閃緑岩” は完全に間違いなのですが,記念?のために残しておきます.

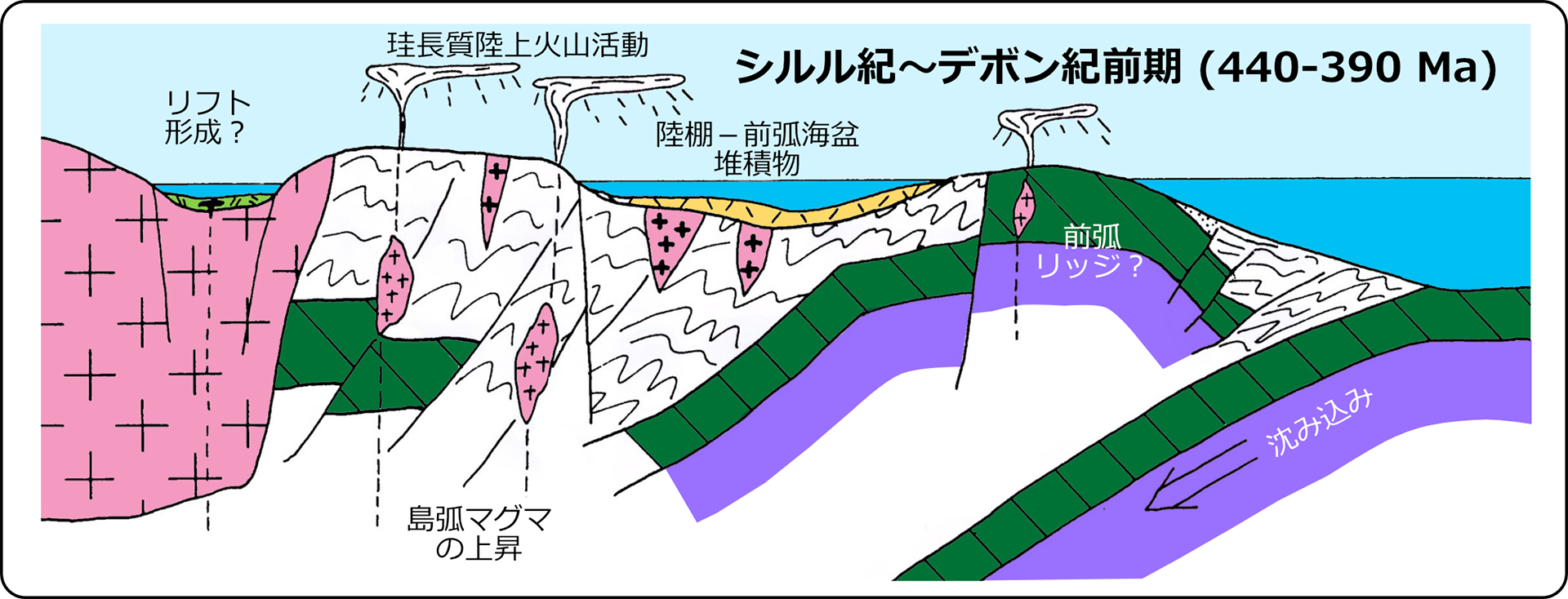

シルル紀~デボン紀前期(440-390 Ma)

80年代+モデル,そのⅢ.シルル紀~デボン紀.

80年代+モデル,そのⅢ.シルル紀~デボン紀.

シルル紀に入ります.いったん停止していた(?)沈み込みが海側で新たに始まりました.“海溝ジャンプモデル” のようにも見えますが,当時の私にそういう意識があったかどうかは分かりません.なぜ沈み込みが必要かというと言うまでもなく,氷上花崗岩は上昇削剥されていますが,珪長質火山活動が存在するわけなので,新たな(引き続く?)島弧マグマを造らなくてはいけないからです.その反映が既に述べた氷上花崗岩類の中の 380 - 400 Ma 年代なのでしょうか? それにしては地質体の “セッティング形状・位置” が全然おかしいのですが,どういうことなのか私には no idea です.

このスキームでは,前の時代スキームの中に描いた上昇帯が “前弧リッジ?” となっていて,なぜか火山活動が起きています(釜石古生層?).もちろん 1980 年代に私が前弧リッジというものを知っていたはずはなく,今回適当にそう書き込んでしまったものです.当時は "trench-slope break" と表現していたような記憶もありますがはっきりしません.前弧域のさらに外側なのになんで火山活動が...? そう考えると,このような上昇帯はおそらく不要なものなのでしょう.

いずれにせよ,釜石地域の古生層下部(千丈ヶ滝層)はシルル紀~後期デボン紀にわたる火山岩に富んだ地層(大上ほか,1987;鈴木ほか,1996)で,その下部は苦鉄質火山岩からなります.これは,南部北上帯のほかのどの地域にも無いような特徴を持っており,その構造層序的な位置付けは不明としか言いようがありません.

なお,背弧側の “リフト形成?” というのが具体的にどの地質体を指しているのか不明です.日立古生層(の一部)ということでしょうか?

大上和良・永広昌之・栗谷川寛衛・浅沼晃子(1987)北上山地,“早池峰構造帯” 中の Leptophloeum 産出層.地質学雑誌,93,321-327.

鈴木紀毅・高橋大樹・川村寿郎(1996)釜石地域の中部古生界から産出するシルル紀後期・デボン紀前期放散虫化石.地質学雑誌,102,824-827.

古南部北上島弧

大迫-川井地域の模式柱状図.内野ほか(2008)と北上古生層研究グループの未公表データを基に作成.

大迫-川井地域の模式柱状図.内野ほか(2008)と北上古生層研究グループの未公表データを基に作成.

上にあげたプレート・モデル(80年代+モデル)は,あくまでも 1980 年代当時に分かっていた南部北上帯中央部の地質情報を盛り込んで造ったもので,obsolete なものに少しだけ手を加えたものに過ぎません.

しかしその後の検討で,南部北上帯北縁部には,そういった伝統的な南部北上古生層スキームに合致しない地質体が大規模に分布することがだんだんと分かってきました.その代表的なものが『大迫古生層』です.

私(たち)が大迫町北部とその東側の川井村(市町村区分はいずれも当時のもの)に分布する古生層を調査したのは 1983-85 年のことでしたが,南部北上古生層とは何もかもが違うその層序や岩相には非常に驚きました.決定的な相違点は,以下の2点です.

① 氷上花崗岩類が存在せず,古生層下位には緑色岩が広範に分布する.

② シルル(-デボン系)は非常に厚い砕屑岩相からなる.

右の図は,大迫-川井地域古生層の模式柱状図です.南部北上古生層の常識は何も通用しませんでした.これについては別アーティクルで紹介しようと思ってはいますが,できるかどうかは分かりません.本アーティクルは氷上花崗岩がテーマですから,押さえておくべきポイントは ① です.

氷上花崗岩が無いのは,北縁部だけではありません.西縁部も東縁部にもないのです.つまり,氷上花崗岩は実は南部北上帯の中央部にしかない先シルル紀基盤ということになります.

内野隆之・川村信人・川村寿郎,2008,北上山地前期石炭紀付加体「根田茂帯」の構成岩相と根田茂帯・南部北上帯境界.日本地質学会第115年学術大会見学旅行案内書,141-157.

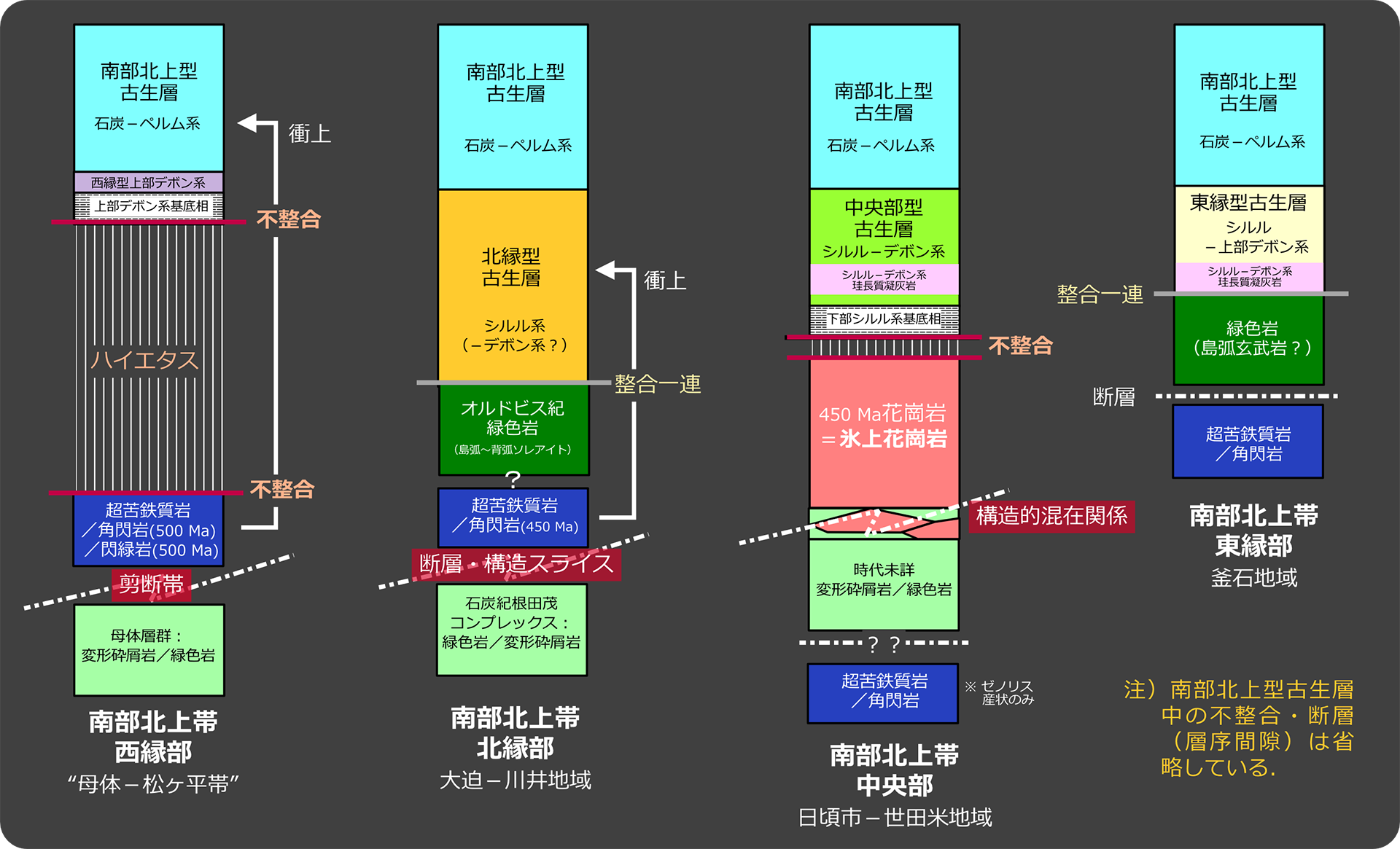

南部北上古生層とその基盤岩の構造層序スキーム.本アーティクルで紹介している各種文献とオリジナルデータから独自にコンパイルしたもの.個別の引用文献表記は省略する.

南部北上古生層の構造層序的スキームを描いてみると上の図のようになります.古生層の下部に存在する地質体の性格や,(オルドビス~)シルル~デボン系の岩相層序は,地域ごとにまったく異なっていることが分かります.ところが,石炭~ペルム系については,こういった地域ごとの差異はほとんど見られず『南部北上型古生層』と一括できるほどです.

これをどう考えたらよいのでしょうか? 例えば...デボン~石炭紀初頭に複数のテレーンが合体し,それ以降単一の南部北上テレーンとして挙動した,という尖った見方も可能です下注).しかし四つの地域ですべて構造層序が異なるのですから,四つのテレーンが合体...?! 正確なことは,言うまでもなくデータ不足でどうにもなっていないというのが私の実感です.

注)実はこのアイデアは私のものではありません.広島大学の原郁夫先生が総研報告書かなにかにさらりと書かれたことです.今回,その引用のためにあれこれ探し回りましたが,どうしても原典が見つかりませんでした.ある意味 “岡目八目” というか,南部北上の狭い意味の専門家ではないからこそ出てきたアイデアという気がします.

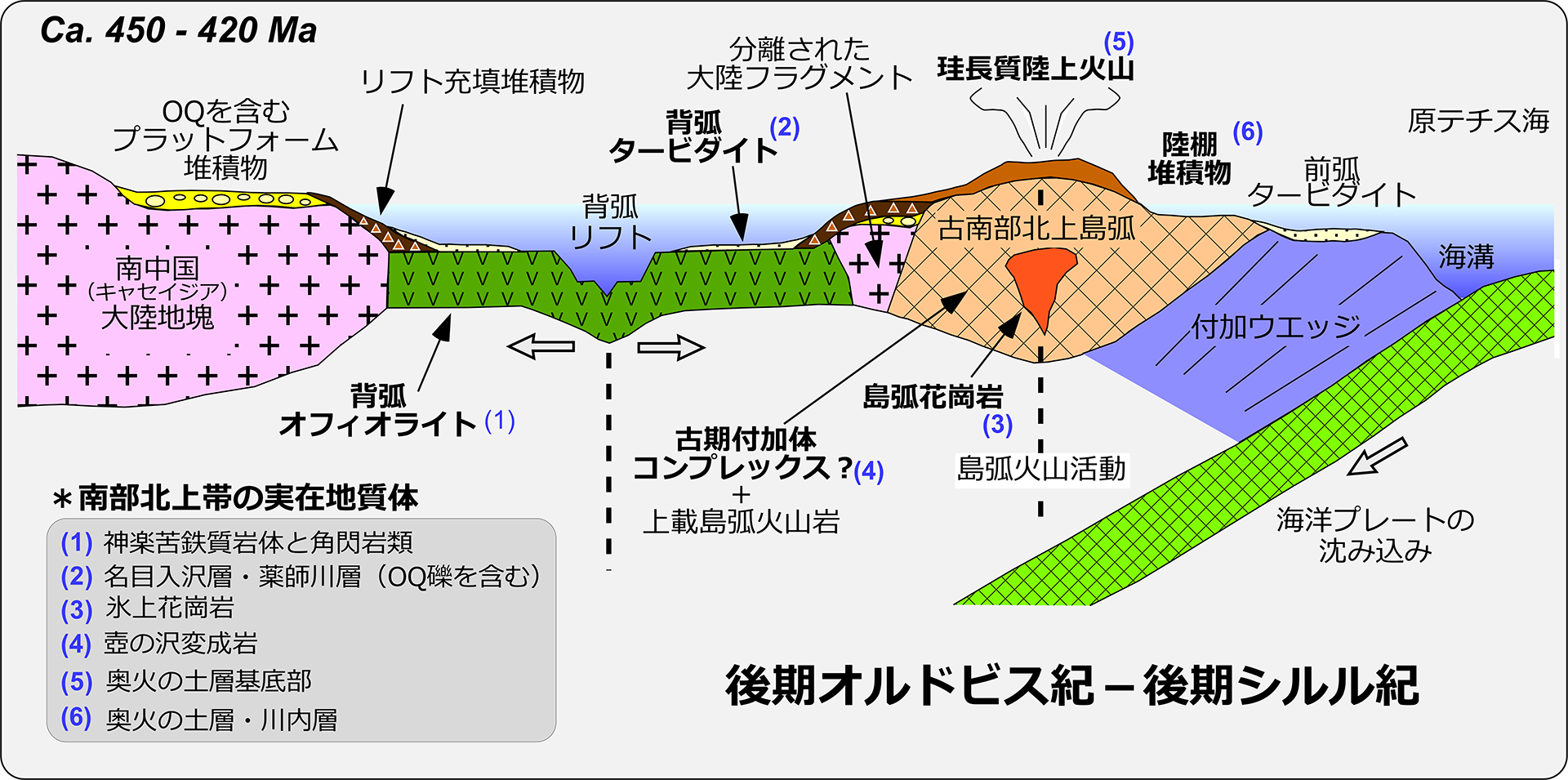

上に述べてきたあれこれの事実にスペキュレーション・想像を加えて,南部北上山地のシルル紀前後(ca. 450 - 420 Ma)のテクトニクス図を描いてみると,上のようになります.もしかすると,この図中の 事実:スペキュレーション+想像 比 = 10 : 90 程度かもしれませんので,そのへんは差し引いて見ていただければと思います.

なお,この “イメージ図” の中に描いた地質体の中で南部北上帯の中に実在するものについては,括弧付き数字で示しています.裏を返せば,それ以外のものは実在していない(!)ということでもあります.

まず,420 - 450 Ma 氷上花崗岩類の岩石化学的性質から,この時代の南部北上帯は比較的成熟した島弧でなくてはいけません(古南部北上島弧 Paleo-SKT Island Arc).陸弧(continental arc)でもよいのかもしれませんが,この島弧に大陸性基盤は存在しないと思われるので,却下します.また,その時代(~デボン紀)の沈み込み-付加コンプレックスは,どこにも見つかっていません.

氷上花崗岩が存在せず島弧オフィオライトが古生層の下部構造を作っている北縁部は,最下部にある緑色岩の化学組成(Uchino and Kawamura, 2016)から,古南部北上島弧の背弧であり,キャセイジア縁辺のリフトによって生じたということにしています.

Uchino, T. and Kawamura, M. (2016) Ordovician backarc-basin metadolerite and metabasalt of the South Kitakami Terrane, Northeast Japan. Island Arc, 25, 274-286.

見てお分かりのように,この図が表現しているのは,上に示した構造層序スキーム図の中央部・北縁部だけで,西縁部・東縁部のそれはまったく反映されていません.要するに,どう入れていいのか no idea で分からない・描けないということです.情けないのですが.

なお,このテクトニクス図を見て,“ん,どこかで見たような...?” と思われる方も多いでしょう.それもそのはず,このスキームはなんと現在の日本列島と酷似しているのです.そのまんまと言っても良いくらいです.なんだそういう程度の話か,と言われるかもしれませんがしかし,南部北上古生層に関するあれこれを考えて真面目に描いていったら偶然にも(?)そうなっただけです.ほんとうです.

またこの図は,年代は多少違えど要するに磯﨑ほか(2011)・丸山ほか(2011)のカンブリア紀原日本弧(Proto-Japan Arc)そのまんまでは?とも見えます.たしかにその通りですが,彼らの図(図6C・図23(A)(1))を見て描いたわけではありません.私がこの図の原型を描いたのは 2016/03 のことですが,大陸縁辺部に形成された島弧のイメージを,散在する地質情報を組み立てながら描いていくと結局こうなってしまうということなんでしょうか?

※ なお,この図は Scotese (2017) の古地理図(後述)ではキャセイジアがゴンドワナから分離した直後(or 分離中)の図なので,なんと図の左右は現在とは真逆,右が西で左が東,つまり北から見た断面図ということになってしまいます.そういった古地理分布については次の項をご覧ください.

磯﨑行雄・丸山茂徳・中間隆晃・山本伸次・柳井修一(2011)活動的大陸縁の肥大と縮小の歴史-日本列島形成史アップデイト-.地学雑誌,120, 65-99.

丸山茂徳・大森聡一・千秋博紀・河合研志・Windley, B.F. (2011) 太平洋型造山帯-新しい概念の提唱と地球史における時空分布-.地学雑誌,120,115-223.

古地理分布

日本列島の古生代古地理に関して,もっとも明確に・specific に記述したものは,おそらく Santosh・千秋(2011),磯﨑ほか(2011)でしょう.その古地理図は Rino et al. (2008) をベースにしたものですが,彼らの記述を要約すると以下のようなものになります.

① 1300 - 1000 Ma 頃,南中国はロディニア大陸の中央部に,北中国はその北縁に位置していた.

② 700 - 600 Ma にロディニアの分裂(break-up)が起き,その再集合によってゴンドワナ大陸が形成され,540 Ma には北中国と南中国はその東西両側に離れて位置していた.

③ 520 - 500 Ma には南中国縁辺に沈み込み帯が形成され,『原日本島弧(proto-Japan Arc)』が形成された.

④ ゴンドワナの分裂によって北中国・南中国は再集合し,300 Ma までには他の大陸塊と共にパンゲアを形成した.

Santosh, M.・千秋博紀(2011)超大陸と日本列島の起源.地学雑誌,120,100-114.

Rino, S., Kon, Y., Sato, W., Maruyama, S., Santosh, M. and Zhao, D. (2008): The Grenvillian and Pan-African orogens: World’s largest orogenies through geologic time, and their implications on the origin of superplume. Gondwana Research, 14, 51-72.

これらの古地理-大陸分布モデルは詳細を究めたものですが,経時的に連続したものになっていないため,少なくとも私には少しわかりにくい点があります.そういう意味で,Scotese の一連のグローバルな古地理分布図プロジェクト(Paleomap Project:2003~)は,専門外にも非常に分かりやすいものになっています.

Scotese の古地理図で磯﨑ほか(2011)と大きく異なる点は,南中国と北中国がゴンドワナ北西縁に “一体となって”(接合してはいない)位置しているという点です.また,キャセイジア ≒ 北中国+南中国+インドシナ という扱いは,磯﨑ほか(2011)の 南中国 = キャセイジア + 揚子 という扱いと大きく異なっています.私にはこれらの妥当性を評価する能力はとてもないので,以下では単に “分かりやすい” というだけの理由で Scotese (2017) の古地理図に基づいて南部北上テレーンのシルル紀古地理を紹介してみたいと思います.

なお Scotese (2021) では,よりリアリスティックな表現で,しかも年代間隔の短い一連の古地理図グラフィックが紹介されています.アニメーションで見ると非常に fascinating なものですが...惜しむらくは,古地理名称やテクトニック境界線が描かれていません.分かる人は分かるのかもしれませんが.

注)磯﨑(2011)では “キャセイジア” ではなく “カタイシア” と表記されています.私は『キャセイ・パシフィック航空』のイメージが強いので,前者で表記しています.また Scotese (2017) の一連の図では “Cathaysia” ではなく “Cathyasia” となっています.多分,単なるタイポと思われます.

C.R. Scotese (2003 -) PALEOMAP Project.

C.R. Scotese (2017) Atlas of Ancient Oceans & Continents: 1.5 billion years - Today. PALEOMAP Project Report 112171A.

C.R. Scotese (2021) An Atlas of Phanerozoic Paleogeographic Maps: The Seas Come In and the Seas Go Out.

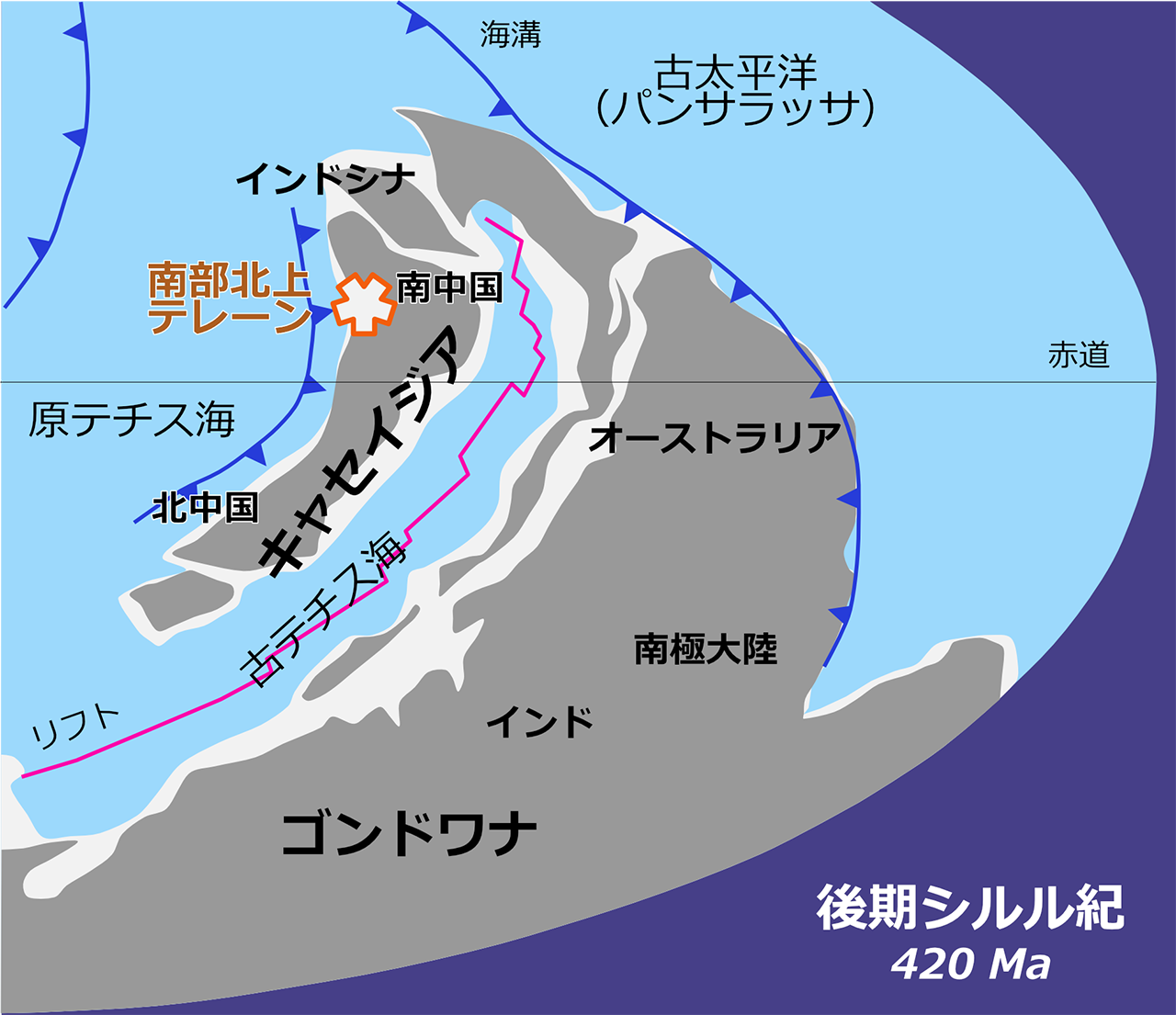

Scotese (2017) による 420 Ma の海陸分布を基にして作成.南部北上テレーンの位置や東向き沈み込み帯は独自に入れたもの.

Scotese (2017) による 420 Ma の海陸分布を基にして作成.南部北上テレーンの位置や東向き沈み込み帯は独自に入れたもの.

右に示したのは,Scotese (2017) による 420 Ma(後期シルル紀)の古地理図を基に描いたものです.南部北上を含む部分はゴンドワナの北西縁に位置しており,原テチス海に面していました.480 Ma ころに生じたENE-WSW 方向のリフト帯によってキャセイジアがゴンドワナから分離しています.このリフトは古テチス海へと転化していき,それに伴ってキャセイジア全体が時計回りに回転しながら北へ移動していきます.その結果,キャセイジアはほぼ 180 度回転しました.南部北上は 340-320 Ma(石炭紀)以降,古太平洋(パンサラッサ)の西縁に位置するようになっています.

Scotese (2017) の古地理図には,原テチス海からの東向き沈み込み帯などは描かれていないのですが,ここでは勝手に沈みこみ帯を描き加えています.キャセイジアの西縁には西から原テチス海が沈み込んでいたはずで,それが無いと氷上花崗岩をを含むオルドビス-シルル紀島弧が造れず困ってしまうわけです.このへんは南部北上屋と Scotese との間の local ⇔ global という視点規模の違いによるものだと思われますので,あまり気にしないことにします.

この図を眺めていて個人的に非常に気になるのは,『ゴンドワナ北縁のリフティング(古テチス海のオープニング)が南部北上テレーンに与えた影響』がどうなのかという点です.上に示した私のテクトニクス断面に表現されている,古南部北上島弧( ⊆ 原日本弧)背後のリフト(背弧)との関係はどうなっているのでしょうか? 古テチス海はキャセイジアの反対側にあるのですから,ぜんぜん次元の違う話で古南部北上島弧には何の影響もない,とも思えますが,やはりどこか気になります.

(2024/06/07 公開開始)(2024/10/26 更新)