はじめに

このページは,『札幌周辺から見える山々』からスピンオフしたものです.札幌以外のアイテムは付録みたいな感じで入れていたのですが,あれこれやっているうちにそれが増えていき...結局別ページにまとめることにしました.内容的には,むしろこちらが本家とも言うべきものです.

なお『道内編』とタイトルされていますが,道外や海外の山々編が追加されることはおそらく未来永劫無いでしょう.

なぜ私がこれほど山々にこだわっているかというと...あちこちに書いているのでくどいですが,言うまでもなく『山は例外なく地質プロセスで形成される』ものだからです.そういう観点で,札幌の山々ページでは意識的に(?)省いた『地質学的背景』も,必要十分の範囲ですが加えていきたいと思います.

以下では,私がこれまで遭遇した北海道の山々とその写真を紹介していきます.ただし,これらのほとんどがそうなのですが,あらかじめこういうページに紹介するつもりで撮影したものではないので,中途半端なものになっているものもあります.気持ちだけで実際の写真がまだゲットできていないものも多いですが,それらは Under Planning アイコン 付きで注記しています.

付きで注記しています.

※ 本アーティクルで掲載している山の写真にはピーク名が示されています.その大部分は,カシミール3Dにより表示されたものと,それをベースに多少の地図上探索を行った結果です.私の山に対する経験や知識(のようなものは無いのですが)を基にしたものではありません.したがってそれらのピーク名表示には,間違っているものを含んでいる可能性があります.

日高山脈

地球科学的にも重要な意味を持ち,さらに最近は国立公園にも指定されている北海道の脊梁・日高山脈ですが,不思議なことに私自身はそれを捉えた写真をほとんど持っていません.一つには,日高山脈の西(=札幌)側には,東側の十勝平野のような隣接した広い平野部がないため,間近に一望できるロケーションがほとんどないことがあげられるでしょう.それに,最高のロケーションである十勝平野は札幌から遠くて,しかも午前中に撮る必要がある...

ここでは,プレート衝突山脈である日高山脈の地質についてまず軽くおさらいし,これまでにいくつかゲットした日高山脈の山容写真と,カシミール3Dによるシミュレーション景観図を紹介したいと思います.

日高衝突山脈

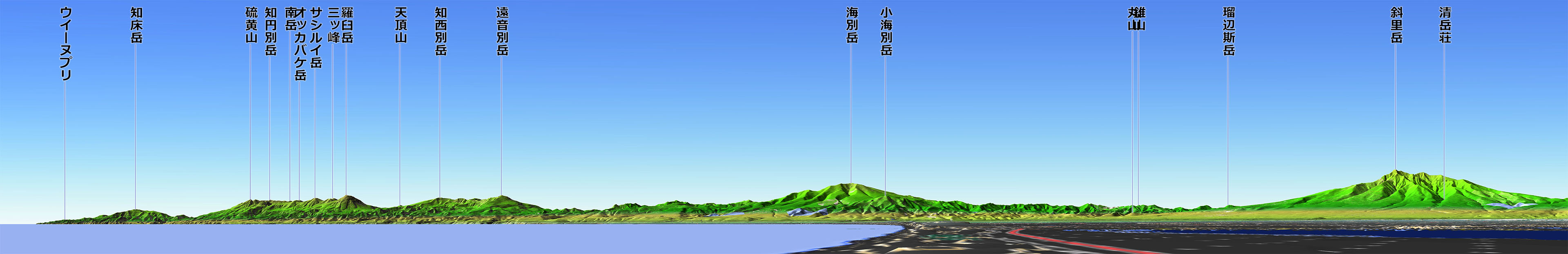

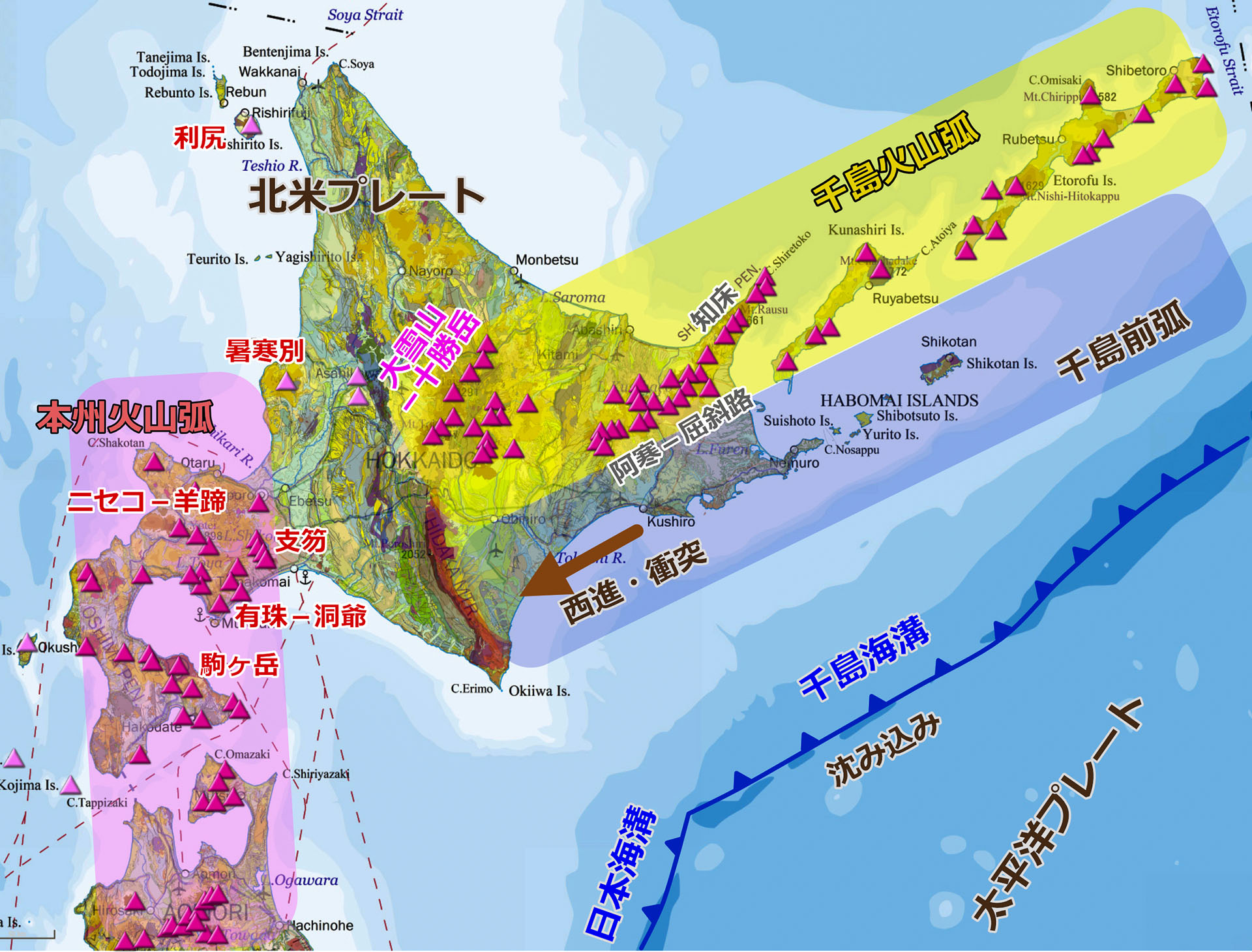

日高山脈を作った千島弧衝突の模式図.地図は,産総研地質図Navi で第四紀火山を表示したもの.

日高山脈を作った千島弧衝突の模式図.地図は,産総研地質図Navi で第四紀火山を表示したもの.

日高山脈は,北海道の中央南部に南北方向に伸びる北海道の “脊梁” です.日高山脈は火山の連なりではありません.1,500 万年前頃(新第三紀中新世)から起こったプレート衝突により形成が始まり,北海道の西半分に千島弧の前側半分(前弧)が東から衝突することによって形成された『衝突山脈』です(例えば;木村,1985).

その上昇速度は 0.25 cm/y と見積もられています.非常に微小な数字で,その経過は人間の眼には見えません.しかし,それがわずか 100 万年続くだけで 2,500 m となります.

この衝突の影響は日高山脈の前面(札幌側)にも及び,夕張山地や馬追丘陵さらには野幌丘陵などが形成され(図中の赤点線),それに伴う活断層の発達も知られています.

木村 学(1985)白亜紀北海道の沈み込み様式.科学,55,24-31.

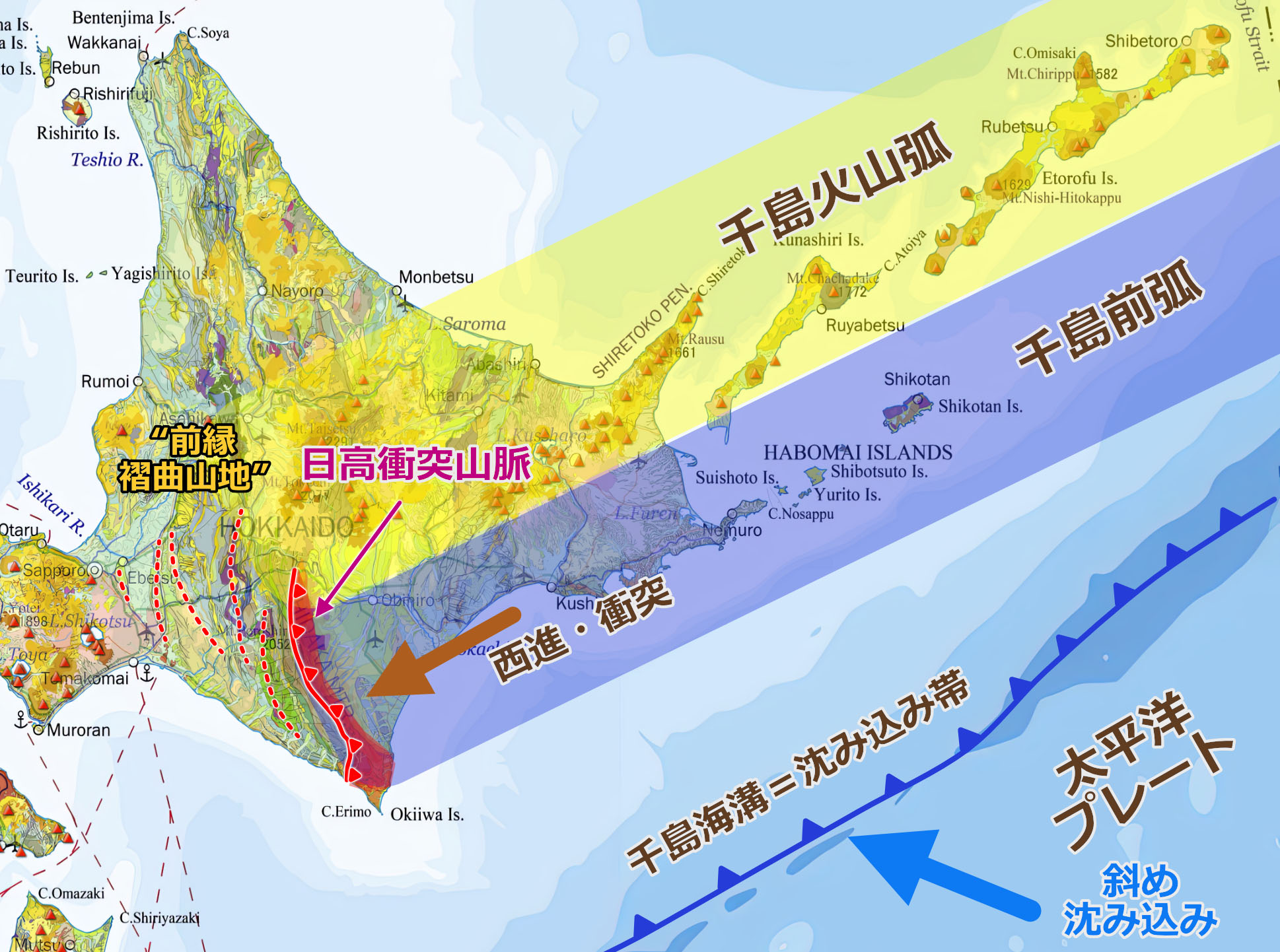

日高山脈ビューサイト

新ひだか町から

下の写真は私の持っている唯一の(!)日高山脈の神々しい姿を捉えた写真です.日高海岸側・新ひだか町三石からの景観ですが,日高山脈中央部から南部にかけての部分が見えています.晩秋~初冬初冠雪の日高山脈の白さが秋の青空に映えて鮮烈です.

マウスオーバーで山名を示しますが,日高山脈ばかりか山一般に詳しくない私ですので,間違っているかもしれません.特にヤオロマップ岳から 1839峰のあたりはピークの前後関係が複雑で,なかなか判断が難しいです.“1550 m ピーク?” としたものの後ろ側にコイカクシュサツナイ岳が隠れているようです.

清水-芽室町から

芽室町の道東自動車道十勝平原SAからの北部日高山脈です.雲の状態があまり良くなく,剣山から南は隠れていて見えませんでした.その右側のピパイロ岳も雲の中で見えず,芽室岳も少し雲がかかっています.しかしそこから北側,ペケレベツ岳から狩勝山にかけての景観は素晴らしいものでした.日勝峠の鞍部もはっきり見えています.

上の美蔓パノラマパークには午後になって立ち寄ってみたのですが,雲が広がっているばかりか太陽の方向も悪くて,まったく全然でした.自然を相手にするのは,なかなか難しいです.

美曼パノラマパークから見た北部日高山脈の一部.中央右の冠雪ピークがペケレベツ岳(1531.8 m)と思われる.焦点距離 120 mm.2023 年 5 月撮影.

美曼パノラマパークから見た北部日高山脈の一部.中央右の冠雪ピークがペケレベツ岳(1531.8 m)と思われる.焦点距離 120 mm.2023 年 5 月撮影.

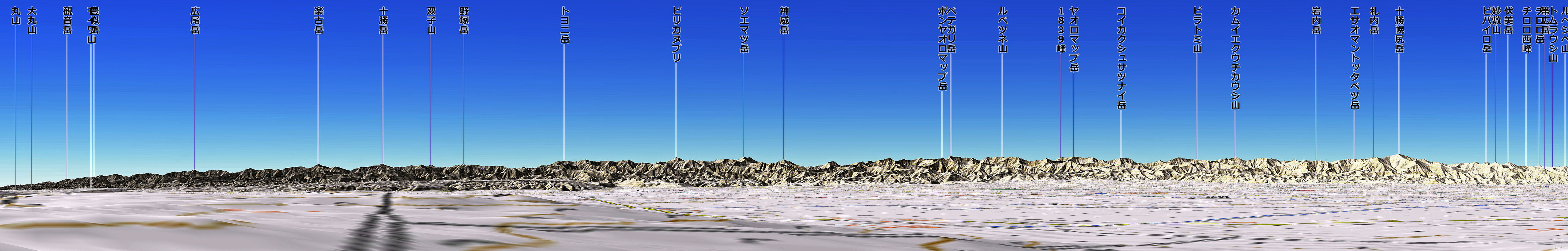

下に示したのは,日高山脈東側からの代表的なビューポイントである美蔓(びまん)パノラマパークから見た日高山脈の景観図です.このポイントは私は何度か訪れているのですが,観光なので日高山脈の姿をきっちり捉えるということが頭になく,単発写真は撮っていますが(右写真),少なくともその名の通りのパノラマビューはまだゲットしていません.

しかし美蔓から見る日高山脈は,景観図を見るとお分かりのように,その北半部(いわゆる北部日高)に過ぎません.南部日高のパノラマビューをゲットできる場所はいろいろ探索しているのですが,まだ見通しが立っていません.帯広市街地や更別村あたりが有力なのかも?

いずれにせよ,残雪あり・午前中早くとか条件が多くて成算はあまりないのですが,これからの話ということになります.

更別村から

上にあげたパノラマ写真は,剣山から北側のいわゆる “北部日高山脈” を捉えたものですが,南部日高山脈のビューポイントはどこにあるのでしょうか? 実際にはまだ押さえていませんが,カシミール3Dでシミュレーションをしてみた限りでは,距離も少しとれる更別村あたりが最適なのではないかと考えています.下の景観図は,地図上で適当に設定したポイントからのもので,実際にこのような景観が得られるかどうかは,現地に行って見るまでは分かりません.いずれ機会を見てトライしてみようと思っています.

苫小牧側から

これは最近気付いたのですが...ウトナイ湖畔からふと東の方を見ると,白い冠雪の山並みがくっきりと見えています.夕張岳の周辺でも見えているのかな?と家に帰ってカシミール3Dで確認してみて驚きました.日高山脈の中央部というか,幌尻岳を中心とした部分がそのまま見えていたのです(下図).

もちろん札幌からも見えるわけですから,苫小牧周辺から見えていて何の不思議もないというか,むしろさらに良く見えるはずです.しかし,今までなぜかそれを意識したことはありませんでした.この時は望遠レンズを持っていなくて,しかも夕張岳あたりかと思っていたので,写真を撮りませんでした(!).そのうち視程の良いときに挑戦してみたいと思います.

襟裳岬から

ついでに,ちょっと off-topic な感じもするのですが,日高山脈の南端ってどうなっているのでしょう? 下にあげたのは,あまりに有名な観光スポット・襟裳岬の突端付近から見た日高山脈の南端部です.豊似岳(1,105 m)が事実上の日高山脈の南端峰というところでしょう.

『襟裳岬は日高山脈が太平洋に没するところ』といった感じで一般に時々誤解されることがあるのですが,この写真で実感できるように,襟裳岬は日高山脈の南端ではありません.地質関係者なら誰でも知っていることですが...私はある道路トンネル関係の見学会でこの話を軽くしたところ,道外の工学屋さんから “そうだったの!(≒ 地質屋の見方は独特だね?!)” とすごく感心されてしまい,逆に驚いたことがあります.

襟裳岬上空からの北方俯瞰.Google Earth による.高さ方向を2倍に強調している.マウスオーバーで説明を表示する.

襟裳岬上空からの北方俯瞰.Google Earth による.高さ方向を2倍に強調している.マウスオーバーで説明を表示する.

右の Google Earth 画像は,襟裳岬南方上空から北を俯瞰したものです.日高山脈の主稜線は広尾の西方付近から東南方向へ伸びており,そこから分岐した稜線が豊似岳へと続いています.

豊似岳の南麓部には,北西-南東に伸びる大きな断層があり,日高山脈を構成する日高深成・変成岩類はその断層で切断され南側の日高累層群と接しています.襟裳岬付近には,さらに北北西-南南東方向の断層があって,その北西側に古第三系襟裳層が分布しています.

この俯瞰図で見ると,日高山脈は帯広西方で大きく折れ曲がっているように見えます.それは,高高度俯瞰により強調されたものですが,実際に日高山脈は西方に張り出した弧状形態を持つ山脈です.この弧状形態は,千島弧の本州弧への衝突によって形成されたと考えられます.

日高山脈の南部を切断する上記の断層(群)は,5万分の1『幌泉』図幅では “衝上断層” とされていますが,その断面図でも示されているように高角北傾斜の逆断層です.ただし,その垂直変位はそれほど大きなものとは考えられません.Kusunoki and Kimura (1998) は詳細な岩石変形構造の検討から横ずれセンスの顕著な変形を明らかにしており,基本的には衝突に関連した横ずれ断層と考えるのが妥当なところでしょう.

Kusunoki, K. and Kimura, G., 1998, Collision and extrusion at the Kuril-Japan arc junction. Tectonics, 17, 843-858.

夕張岳

※※ この特徴的な山については『夕張岳百景』で余すことなく紹介していますので,

興味のある方は是非そちらをご覧ください.※※

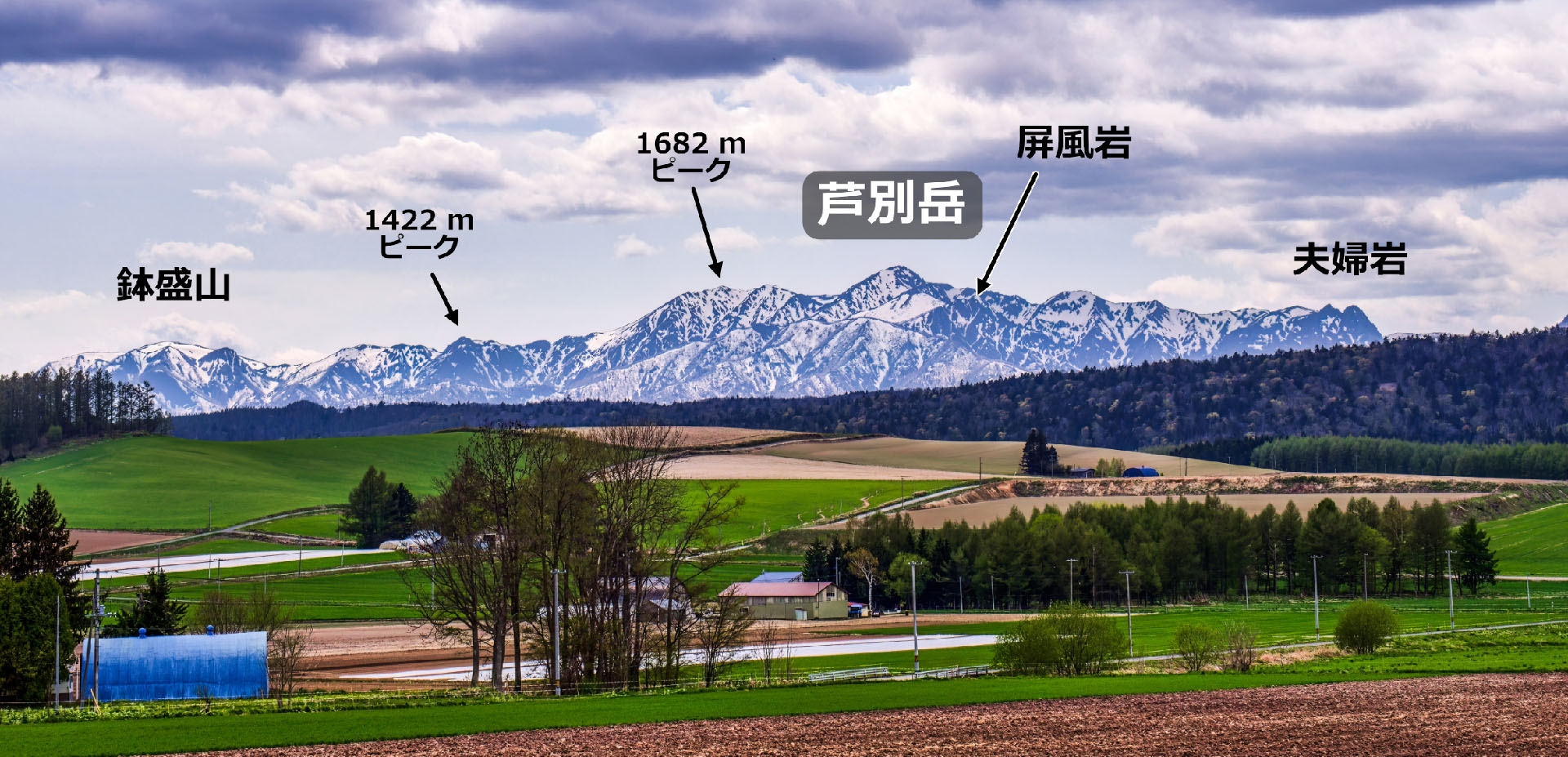

芦別岳

芦別岳は,札幌側(西側)から見ると,夕張岳から北方へ連なる一連の山系を形成しているように見えます(下写真).そのため,上の『夕張岳百景』に夕張岳周辺のパノラマの一部として紹介を行っています.しかしその地形や地質を見てみると,夕張岳とは異なった点がいくつかあることが分かります.また富良野側(東側)からのビューは,他の山とは一味違う独特の(アルプス的?)な山容を示しています.そういった理由から,項を独立し地質学的背景も加えて紹介を行おうと思います.

芦別岳の地質と地形

繰り返しになりますが,我々が見ている山々の山容・景観というのは,そのほぼ 100 % が過去あるいは現在に起きた(起きている)地質学的過程によって直接に形成されたものです.火山がその代表的なものでしょう.そればかりではなく,岩石・地層の性質や構成・構造を間接的に反映して形成されたものもあります.そういう観点で,ここでは芦別岳とその周辺の地質と地形について概観してみたいと思います.

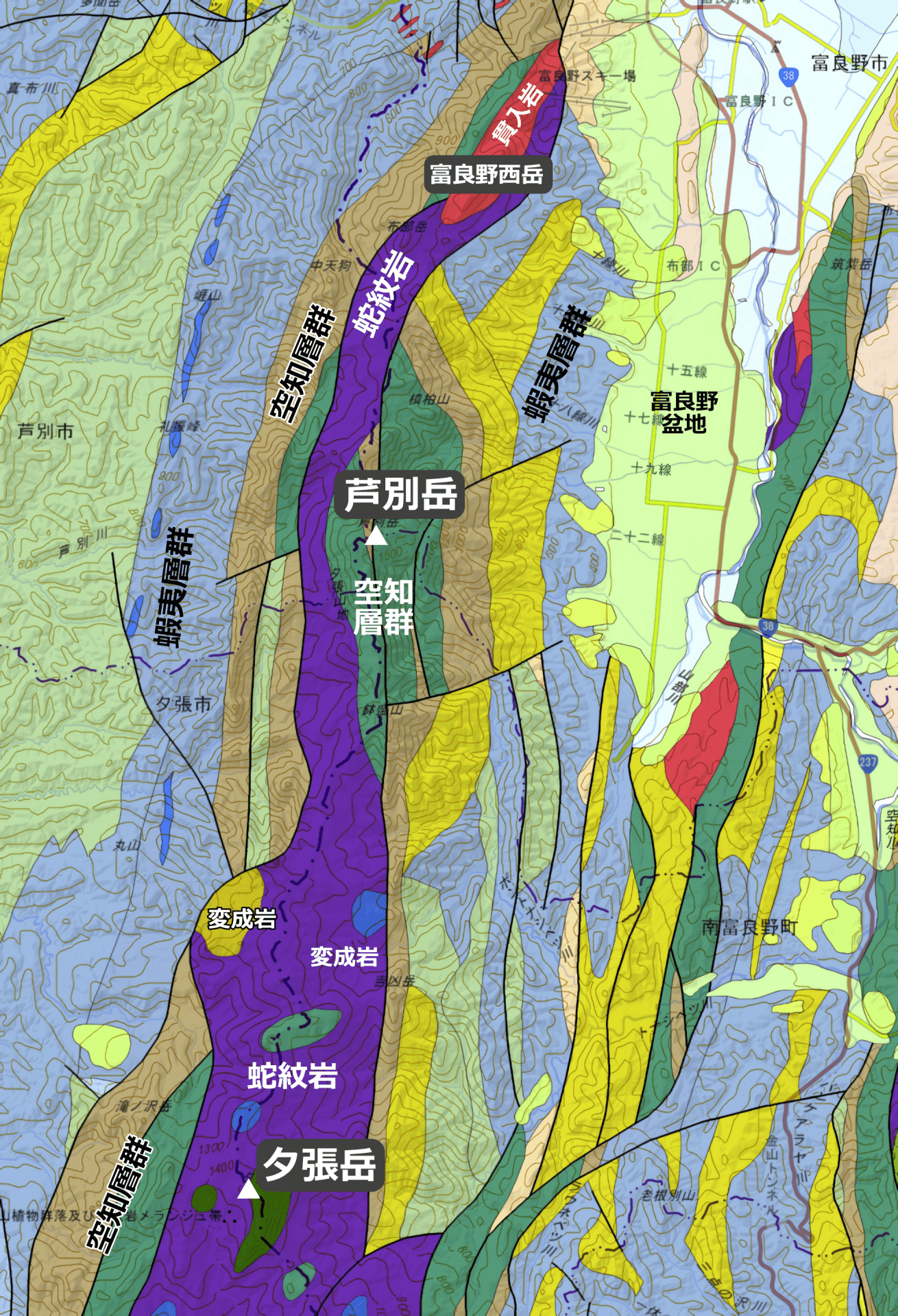

地質学的背景

右に示したのは,産総研地質図Navi によるシームレス地質図です.この地域は,白亜系蝦夷層群の分布の中央部に,その下位を構成する空知層群,さらにもっと地下深いところから上昇してきた蛇紋岩体が南北方向に伸びた細長い分布を示しています.これらは全体として,空知層群+蛇紋岩体の分布を軸とする複背斜構造を持っているということになるでしょう.空知層群は,下部の緑色岩類を主体とする部分と,珪質堆積岩を主体とする上部に区分されます.夕張岳周辺では蛇紋岩中に低温高圧変成岩などの大規模な岩塊が含まれています.それらの古期地質体の分布を,右図では点滅するシェードで表現しています.

芦別岳-夕張岳山系を作る蛇紋岩+空知層群の分布は以下のようになっています.①蛇紋岩体の分布が夕張岳周辺で広く,空知層群の分布は西側にあり,東側には(ほとんど)ない.②芦別岳周辺では蛇紋岩分布が狭長になっており,その東側に空知層群の主要な分布がある.そのため,少なくとも見かけ上は,空知層群と蛇紋岩体の分布が低角で斜交しており,後者が前者を切っているようにも見えます.しかし,蛇紋岩体の定置の時期やメカニズムの詳細は不明で,この見かけの構造の意義について明確な議論はないと思われます.

蛇紋岩+空知層群分布の西側,夕張川・芦別川上流部では,蝦夷層群の各層準が南北走向の西上位で分布しています.一部は逆転していますが facing は同一です.一方東側では,全体として東上位ですが,構造は非常に複雑になっています.特に夕張岳東方から富良野盆地の東縁にかけては,空知層群+蛇紋岩が貫入岩体を伴って北北東方向に狭く分布しています.この構造がどういう意味を持つのかは不明です.すぐ東側にはイドンナップ帯相当の白亜紀付加体が分布していますので,構造が複雑なのはある意味当然かもしれません.

こういった芦別岳周辺の大規模な地質構造は,基本的には日高山脈を造った新第三紀のプレート衝突による東西圧縮構造場で(右横ずれ変位を伴って?)形成されたものと捉えられますが,その詳細・個別的な構造地質学的検討は行われていないと思われます.

なお,富良野スキー場の背後にそびえる富良野西岳は,これらの地質体中に貫入する珪長質深成岩体からなっています.この貫入岩の性格についてはあまり良く分かっていませんが,神居古潭帯北部で知られているような 100 Ma 前後の島弧深成活動と関係があるのかもしれません.

地形特徴

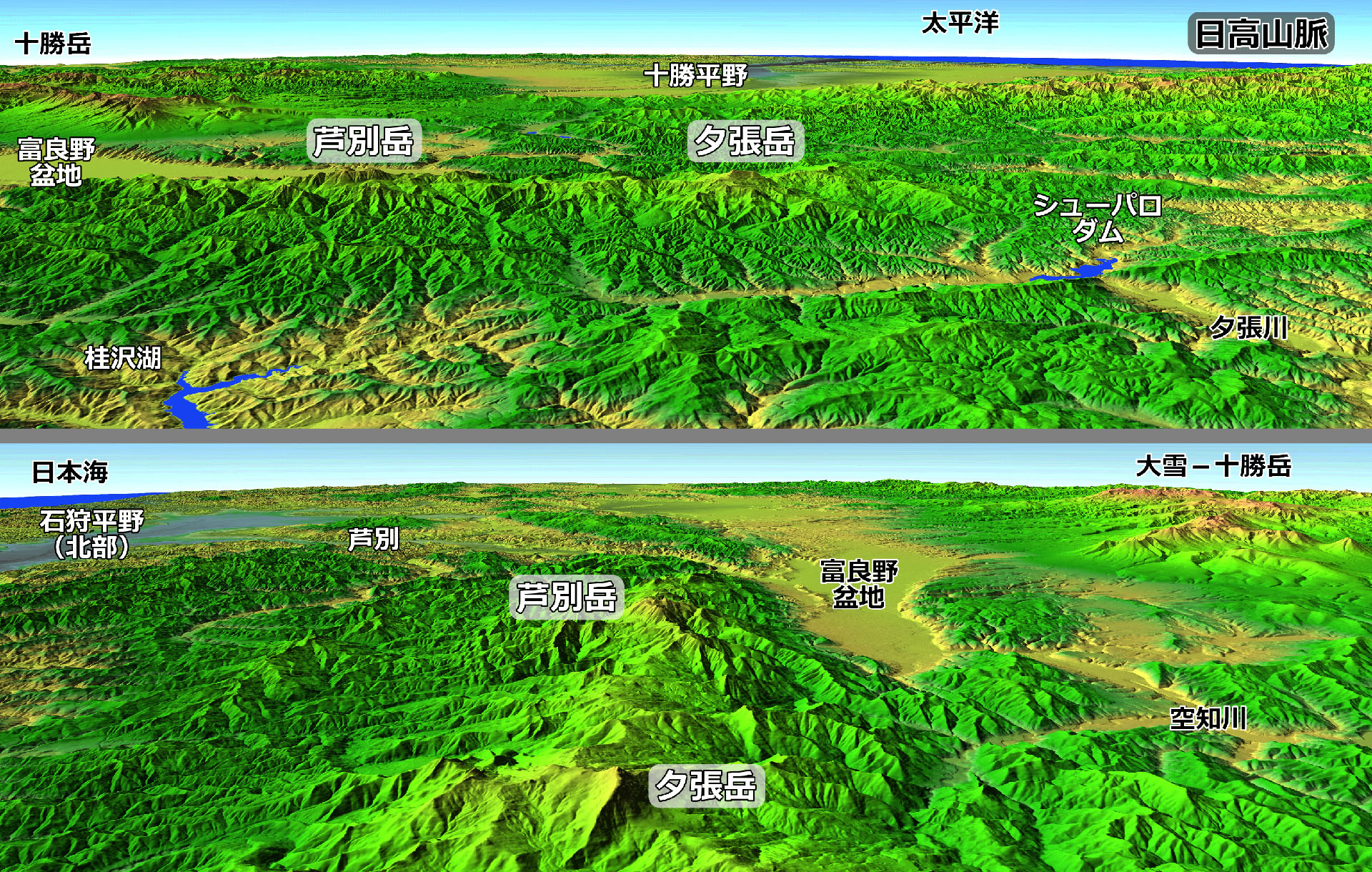

芦別岳-夕張岳の俯瞰図.カシミール3Dによる.上:岩見沢上空 8000 m から東南方向.下:夕張岳南方上空 6000 m から北方向.マウスオーバーで説明を表示する.

芦別岳-夕張岳の俯瞰図.カシミール3Dによる.上:岩見沢上空 8000 m から東南方向.下:夕張岳南方上空 6000 m から北方向.マウスオーバーで説明を表示する.

芦別岳-夕張岳山系は,西側から見ると南北に伸びた直線的な山系となっています(右図上).その背後には,プレート衝突山脈である日高山脈が同様な南北方向の伸びでほぼ並行して連なっています.前面の夕張側にも,並行した直線状山稜(リニアメント)があります.このような直線状の山脈地形は,大雪-十勝岳火山群やニセコ火山群のような火山の形作る山地とは大きく異なり,“構造山地” に独特なものです.

空知層群は非常に堅硬な珪質堆積岩・緑色岩類から構成されていますので侵食抵抗性が高く,リッジ地形を作ります.一方,蛇紋岩は岩質が軟質で風化抵抗性が非常に低く,一般には緩傾斜地形を作ります.しかし夕張岳周辺では堅硬な低温高圧変成岩などの岩塊を含んでいますので,夕張岳山頂は南北に伸びた鋭いリッジとなっています.

一方で,この山系を南側から俯瞰すると必ずしも単純な直線状山稜というわけでもないことも分かります(上図下).“主稜線” がジグザグに見えるのは俯瞰による圧縮効果が多分にありますが,夕張岳の北側では稜線が不明瞭・不連続となっています.芦別岳からの主稜線は,むしろ向かって右下方向へ降りていくようにも見えます.これらの特徴はおそらく,地質学的背景の項で述べた蛇紋岩体の分布を反映しているのでしょう.

芦別岳百景

芦別岳は石狩平野の東方にあって,札幌周辺でもいろいろなところからよく見える山です.あることをきっかけとして,あらためて自分の写真ライブラリをチェックしてみると,『夕張岳百景』絡みということもあって,芦別岳についても多くの写真を発掘することができました.以下では,これらを独立した “百景” としてまとめ,紹介していきたいと思います.

西側から

まずは,芦別岳山頂から西に 75 km(!)離れた札幌市清田区の自宅付近で撮った芦別岳です.町並みに隠されているのですが,ビルの隙間から芦別岳の姿がはっきりと見えます.芦別岳西麓の大規模構造 に紹介した成層岩体もはっきり写っていて驚きました.都市の風景と構造山地のラフな山容とのアンマッチさに魅了されます.

しかし写真をよく見ると,春の陽気と 80 km 近い距離を隔てた大気ゆらぎで,残念ながらその細部はほとんど写っていませんでした.

右写真は,恵庭市恵庭墓園からの芦別岳です.これにも “大規模成層岩体” はちゃんと写っているのですが,撮影当時はまったくそれに気づいていませんでした.

この視線では手前に『夕張山地』が入っているため,芦別岳の下部は隠れています.馬追丘陵あたりまで前進すると夕張山地が視線上にせり上がってしまい,ほとんどが隠れてしまって頂部しか見えない残念な状態になってしまいます(右写真).

話を元に戻すと...芦別岳はもちろんなのですが,その左にあるピラミッド型の大きなピークが非常に目を惹きます.ちょっと信じられないのですが,これは山名が付いていない無名の 1490 m ピークです.正確には芦別岳山稜に属するものではなく,その西側に 2 km ほど離れた芦別川上流部の南北性山稜(“西方リッジ”:『風景の中の地質構造』で使用した語を拡張したもの.後出のインデックス参照)の一部です.このへんは,単なる展望ではなかなか理解するのが難しいところで,いつも悩んでしまいます.詳しくはこの項末尾のインデックスを参照してください.

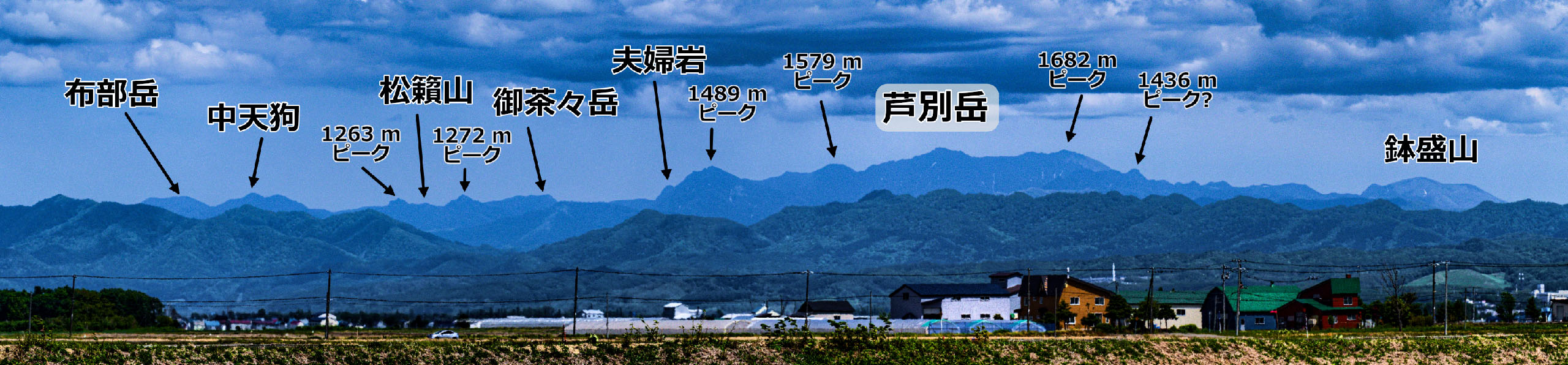

で...多分ですが,芦別岳の西側からのビューポイントとしてベストなのは,もう少し北側の南幌町周辺でしょう(下写真).このビューでは手前にある夕張山地の北端にあたるため,芦別岳とその前面の山稜がモロ見えとなっていて素晴らしいです.

上に述べたように,1489 m - 1272 m - 1263 m ピーク - 中天狗と向かって左へ連なる部分は芦別岳の主山稜ではなく,その手前の “西方リッジ” の一部です.正面からの遠望では両者が重なり合ってしまい,なかなか見分けの難しい点があります.私も最近になってやっと理解することができました.

南幌から少し北へ行った岩見沢市北村大沼からのビューです(下写真).季節的に積雪がないため,山肌の立体感がなくフラットであまり面白くありません.光の当たり方も良くなく,プロファイルしか見えません.芦別岳から北側の山稜がよく見えているのですが,夫婦岩~御茶々岳~松籟山~中天狗は芦別岳の主山稜です,1489 m - 1272 m - 1263 m ピーク - 中天狗は,上に書いたようにその手前のリッジです.大気かすみのため,写真を拡大して見ても前後関係が判断できないため,カシミール3Dでシミュレートしてみないとわけが分からない状態です.

さらに北へ行き,月形町知来乙(ちらいおつ)付近まで来ると札幌周辺から見る山容とはまた違った雰囲気の芦別岳を見ることができます.しかし地図上で確認すると,むしろこちらが芦別岳山稜をほぼ真正面から見たオルソ・ビューに近いもので,ちょっと意外です(右写真).1489 m ピークは芦別岳主稜線に埋め込まれたように見えますが,拡大して見るとその手前にあることが辛うじて分かります.

東側から

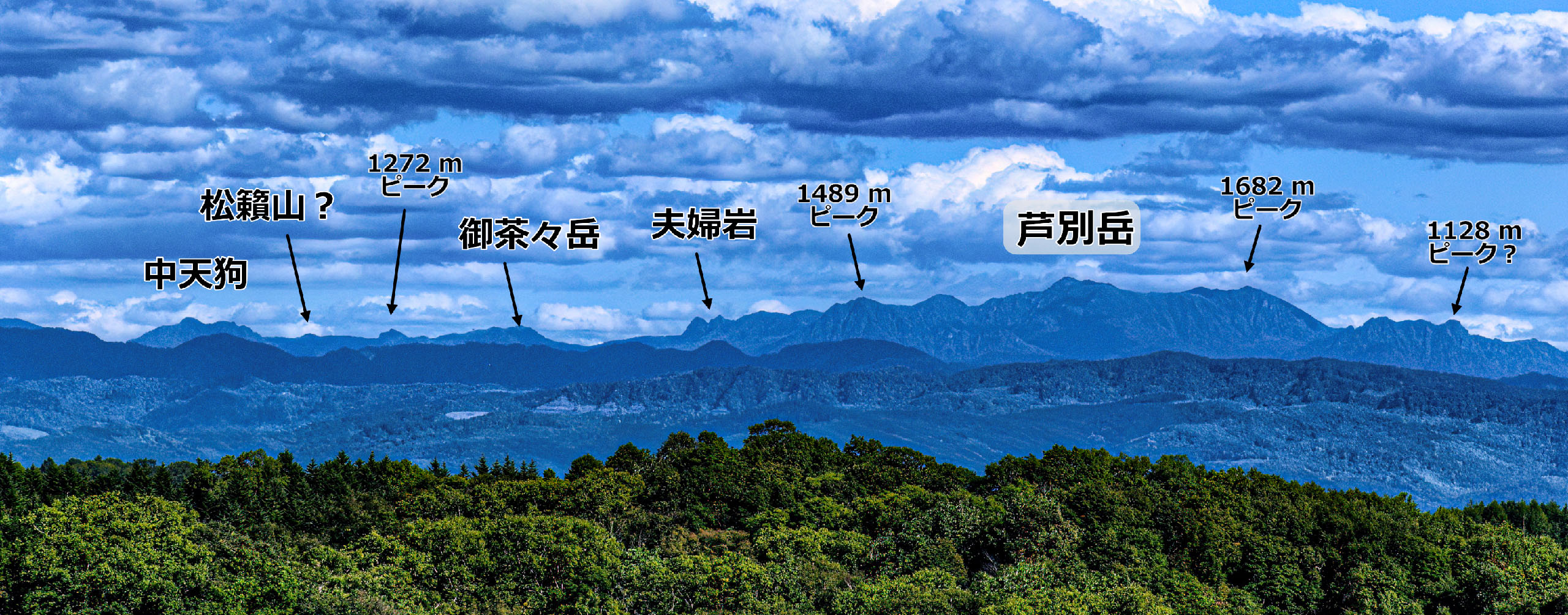

富良野周辺地域からは,西側からの景観とはまったく違った芦別岳山系の東側からの山容を見ることができます(下写真).特に根拠と言うか理由はないのですが,私はいつもこれを見るたびに “アルプス的” と感じています.

富良野盆地のど真ん中から芦別岳方面を撮影したのが上の写真です.芦別岳山稜はかなり斜めから見たビューとなっていますが,芦別岳はなぜか対称な良い形に見えます.おそらく芦別岳主山稜から東(富良野盆地)側に降りていくリッジによるものでしょう.鉢盛山の向こうには夕張岳が見えています.

当然ですが,こちらからのビューでは “西方リッジ” はまったく見えません.富良野盆地に向かって緩やかな円弧を描く裾野は山麓扇状地の発達によるもので,芦別岳山稜の東側にしか見られないものです.つまり,芦別岳の山稜地形は東西に著しく非対称となっているわけです.

芦別岳の端正とも言える山容も素晴らしいのですが,なんと言っても目を惹くのは富良野西岳のマッターホルンのような鋭いピークです.これは地質学的背景の項で示した通り,この界隈にしか見られない堅硬な珪長質深成岩体の風化抵抗性によるものです.

上の写真は,富良野盆地を挟んで向かい側の丘陵地から芦別岳をほぼ正面に見たものです.まさに “アルプス的”.初夏の残雪と濃い緑のコントラストが見事です.このアングルでは,芦別岳の右にある夫婦岩の二つに別れた鋭い岩塔形状がよく見えます.

TVドラマ『北の国から』で有名な富良野市麓郷から南へ峠を越えると,意表を突いたように芦別岳が見えてきて少し驚きます(右写真).

芦別岳山稜自体の見え方には,あまりどうというところがないのですが,富良野地域特有のヨーロピアンな田園風景と残雪の “アルプス” の対比にはしびれます.私はこの場所を芦別岳ビューの隠れスポットと勝手に思っています.夫婦岩の断ち切られたような二重岩塔も素晴らしいです.

この展望場所は 下の項 で紹介しているもので,本来は雄大な十勝岳-大雪山連峰の景観地なのですが,このときは雲に覆われており裾野しか見えずダメでした.しかし,なんとなく後ろを振り向くと,上写真のような芦別岳から夕張岳にかけての見事な山並みが見えていました.残念ながら逆光と雲(・雨粒)のせいでイマイチ過ぎる写真になっていますが,天候の良い日の午前中ならば迫力ある芦別岳周辺が撮れるはずです.今後に期待します.芦別岳の付近が白く霞んだように見えますが,よく見ると右に傾斜した線状模様になっており,いわゆる “天使の梯子 Angel's Ladder” の弱いやつでしょう.時雨模様というのか左(南東)へ流れる雲から雨粒が落ちているのかもしれません.

なお,このビューでは夕張岳から左(南)側が非常によく見えます.特に夕張岳のすぐ左に見える三角形のピークが目立ちますが,芦別岳右側と同じくそれらのピークを一つ一つ同定するのはカシミール3Dを使ってもなお非常に難しいものがあります.

北側からのビュー

芦別市の最北部,深川市との境界にある新城峠は,芦別岳を北側から見ることができる興味深いサイトです(下写真).おそらく平地からの芦別岳(・夕張岳)ビューとしては北限の一つではないかと思われます.これについては『夕張岳百景』にも記述しています.

芦別岳の左には布部岳が,はるか右奥には夕張岳が見えています.正直言って,これらのピークをどのように見ているのかは,カシミール3Dによる景観シミュレーションがなければ,私には感覚的に理解することが全然できませんでした.芦別岳の右側,夕張岳との間に見える鋭いピーク・岩塔状の部分については後述します.

芦別岳の右に大きく見えている岩塔を含む “ピーク” が実際どこなのかは,あまり正確には把握できなかったと言うか,非常に難しいものでした.景観シミュレーション(+地形図を見比べた)結果としては,芦別岳の稜線の西方約 2 km のところを NNE-SSW 方向に走る標高 1,100 - 1,500 m 前後の稜線(“西方リッジ”:後出のインデックス参照)のプロファイルを見ているのではないかと思われます.中天狗はその北端です.1436 m ピークは二つに割れたように見えていますが,これがどの部分をどのように見ているのかは不明です.なお,この西方リッジ上のピークには,少なくとも国土地理院地図で見る限り,山名の付されたものはありません.

撮影場所とピーク名のインデックス

右に,上述した芦別岳ビュー写真の撮影位置を地形図上にインデックスとして示します.多分,空白になっている美唄~深川地域でも良好なビューが得られると思いますが,私の写真ライブラリにはありませんでした.機会があれば追究してみたいと思います.札幌-恵庭の前面にある馬追丘陵から夕張にかけての地域が空白なのは,単純に『山地に隠されていて見えない』ためです.景観シミュレーションでは石狩湾沿いからも当然見える事になっていますが,今まできちんと認識したことはありません.距離と視程がネックになっているのかも.

上の芦別岳百景の各写真中には,山名やピーク名を記載しています.山名はカシミール3D(カシバード)の山名表示機能を用いて同定していますが,それ以外の山名のないピークはその手を使えませんので,『写真と地形図を見比べて』推測したものです.もちろん,間違っているかもしれません.私だけかもしれませんが,人間の3D空間認識力というのは実に貧弱なもののようで,その推定には困難を極めました.

自分自身のアタマの整理という意味もあり,右図に各写真中にキャプションとして記入した山名・ピーク名(単なる標高表記)のインデックスを示しておきます.写真との対照を行うには,なかなか分かりにくいかもしれませんが,これ以外の方法を思い付きませんでした.参考までに文中で記述した “西方リッジ” と芦別岳の主山稜も示しておきます.マウスオーバーで表示されます.

八雲西方山地

とある出張の帰りに八雲付近の高速道を走っていて,目の前に見えた神々しい山々の姿にはかなり驚きました.今まで何度も走っているところですが,不思議なことにその山々に気づいたのは今回が初めてでした.何が見えたかというと,下のパノラマのようなものです.いったいこれはどこの山を見ているのか...北に走っていると思い込んでいたので,え?八雲の北にこんな山々が?と思いました.

とりあえず高速を途中下車してあちこち走り回り,三か所ほどビューポイントを見つけ撮影しました.持っていたのがコンパクト・デジカメしかなかったので画質はいまいちでしたが,25 - 250 mm 相当の高倍率ズームデジカメだったので,なんとか撮れました.

札幌に帰ってカシミール3Dで景観シミュレーションを行い,自分の完璧な勘違いに気づきました.これは八雲の西方に位置する,日本海側との境界山地だったのです.

写真中央から右に見えるのが,遊楽部(ゆうらっぷ)岳(別名・見市岳:1,277 m)を中心とした山塊です.左に冷水(ひやみず)岳(1,175 m),右に太櫓(ふとろ)岳(1,053.6 m)が鎮座しています.冷水岳のすぐ右側には白水岳(1,136 m)というピークがあるはずなのですが,手前のピークで隠されているのかよく分かりません.

なお,ネットであれこれ情報を調べていて,この山塊を『道南アルプス』と呼んでいる山屋さんがいることが分かりました.趣味は違っても感じることは同じなんだなと思います.

“道南アルプス” の左側には,ピークの無い部分を挟んで三角山,その左奥に特徴的な山容の雄鉾(おぼこ)岳が見えています.三角山の右側に日本海側へのパスである雲石(うんせき)峠があります.

雄鉾岳は,なんでこんなに鋭い岩塔状なのか?と地質図で調べてみましたが,相沼火山岩類(中新世~鮮新世)という道南のどこにでもありそうな安山岩質火山岩のようで,ちょっと不思議です.もしかすると,フィーダー・ダイクのようなものが見えているのかもしれません.

遊楽部岳のクローズアップ.八雲町営育成牧場 から 2024 年 11 月撮影.焦点距離:270 mm.

遊楽部岳のクローズアップ.八雲町営育成牧場 から 2024 年 11 月撮影.焦点距離:270 mm.

右写真は,中央に遊楽部岳を見た望遠写真です.撮影場所は上のパノラマ写真撮影場所から少し西にあってしかも標高が高くなっており,ピークの見え方がだいぶ異なっています.遊楽部岳の右下に見えるこんもりとしたピークがペンケ岳です.いつも思うのですが,ちょっとしたビューポイントの移動でこんなにも見え方が変わってくるのかと驚きます.

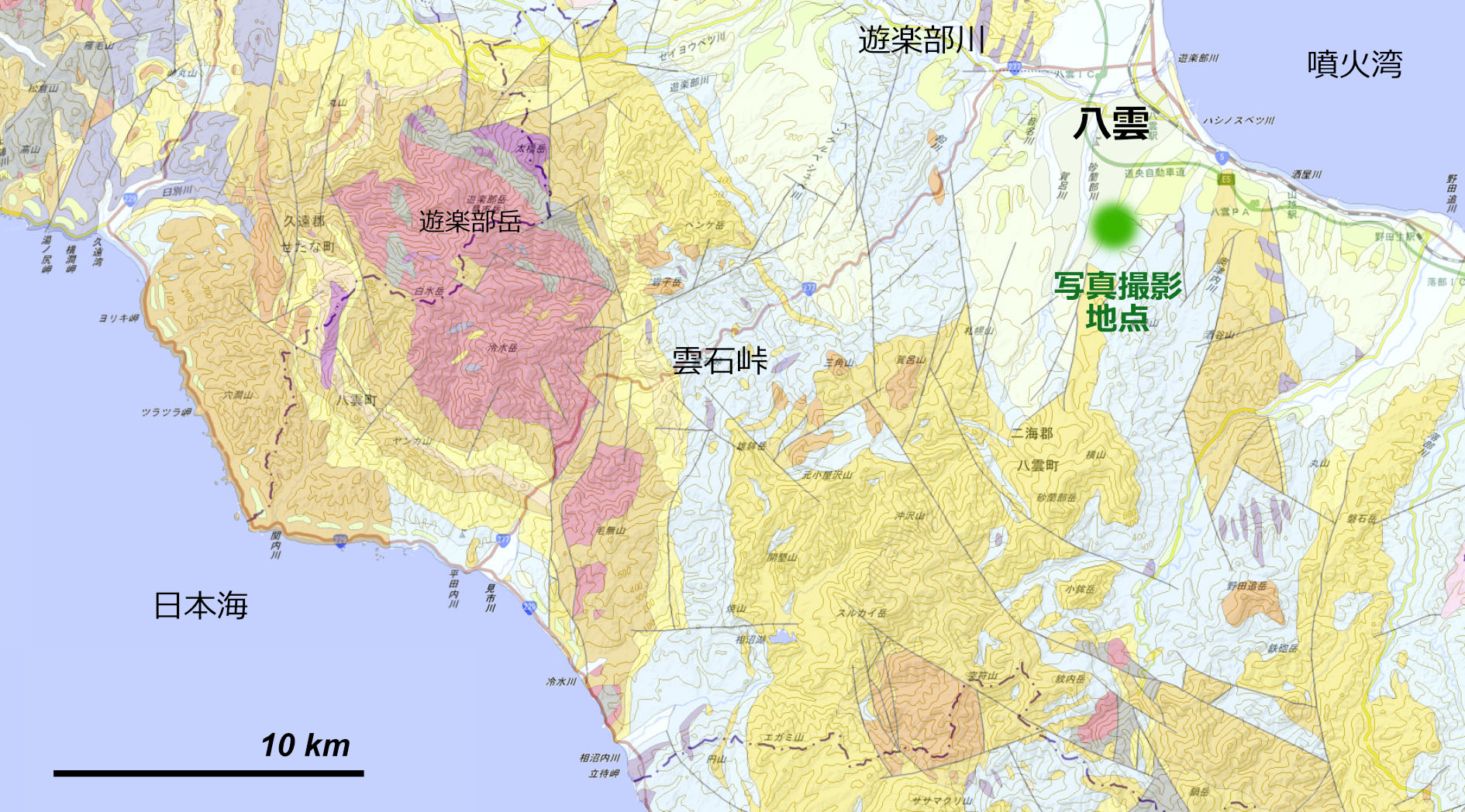

それにしても道南アルプス,なかなかに雰囲気のある山塊です.気に入りました...だけではなく,実はこの山塊は地質学的にもちょっと特徴というか,意味のある山塊なのです.以下では,それについて説明します.

地質学的背景

遊楽部岳ドーム.地質図は産総研地質図Navi による.マウスオーバーで説明を表示する.

遊楽部岳ドーム.地質図は産総研地質図Navi による.マウスオーバーで説明を表示する.

左は,産総研地質Navi による八雲から日本海側にかけての地質概略図です.遊楽部岳を含む『道南アルプス』は,分布幅 10 km を越える前期白亜紀花崗岩プルトンの分布地帯です.プルトンの内部や北西側には,プルトンの貫入母岩であるジュラ紀付加体コンプレックスが存在し,それらの全体が新第三紀の地層によって周囲を囲まれ不整合関係で覆われています.5万分の1地質図幅『遊楽部岳』『久遠』では,この部分を『遊楽部岳ドーム』と呼んでいます.

つまり遊楽部岳を中心とする道南アルプスは,渡島半島の地質学的基盤である約 1 ~ 1.5 億年前の古い地質体(渡島帯)の上昇・隆起によって造られた遊楽部岳ドームの山塊であるということになります.この山塊の隆起は,明確な根拠はないのですが,現在も続いている(あるいは,つい最近まで続いていた)可能性があります.

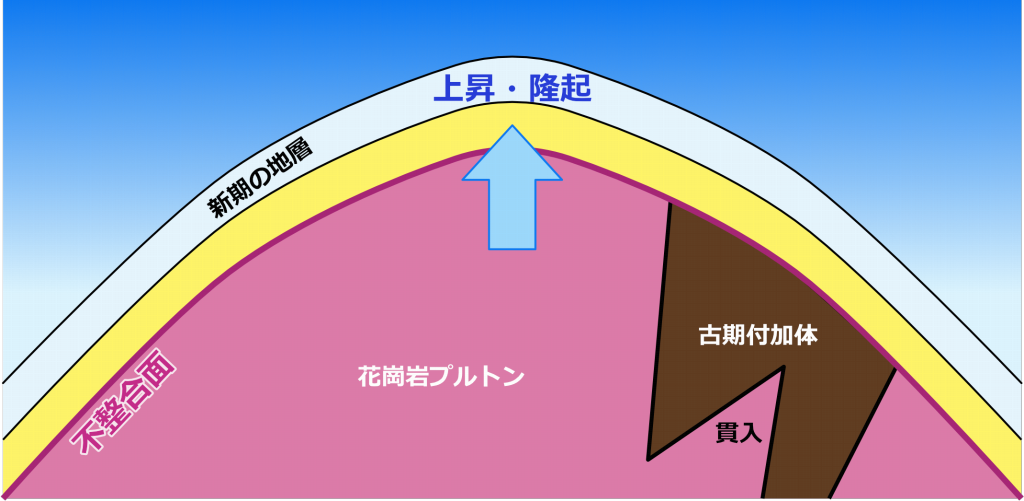

ドーム構造を単純化した模式アニメーション.上を被覆する地層はドームの上昇に伴う断層によって切断されたり,場合によっては “滑り落ちる” こともあるが,この図では(作画上複雑になるので)表現していない.また,削剥は上昇完了後に起きるわけではなく実際には準同時的に起こるが,同じ理由でそういう表現はしていない.

ドーム構造を単純化した模式アニメーション.上を被覆する地層はドームの上昇に伴う断層によって切断されたり,場合によっては “滑り落ちる” こともあるが,この図では(作画上複雑になるので)表現していない.また,削剥は上昇完了後に起きるわけではなく実際には準同時的に起こるが,同じ理由でそういう表現はしていない.

“ドーム構造” とは,基本的に地層(・群)の変形構造の一つで,直線的な軸を持って地層が折れ曲がる “褶曲” とは異なり,地層がある点を中心として盛り上がって形成される構造です(左図).一般にドーム構造は,地層の下位にある地質体が上昇・隆起することによって形成されるものですが,世界的には岩塩層の浮力上昇によって形成される岩塩ドームが有名です.岩塩ドームは日本列島には存在しません.

地層がドーム構造を持っていてそれが削剥されると,地質図上での分布形態は理想的には同心円状になります.上昇地質体まで削剥が及べば,それを地層が取り囲んだ分布となります.これが現在の遊楽部岳ドームの状態です.

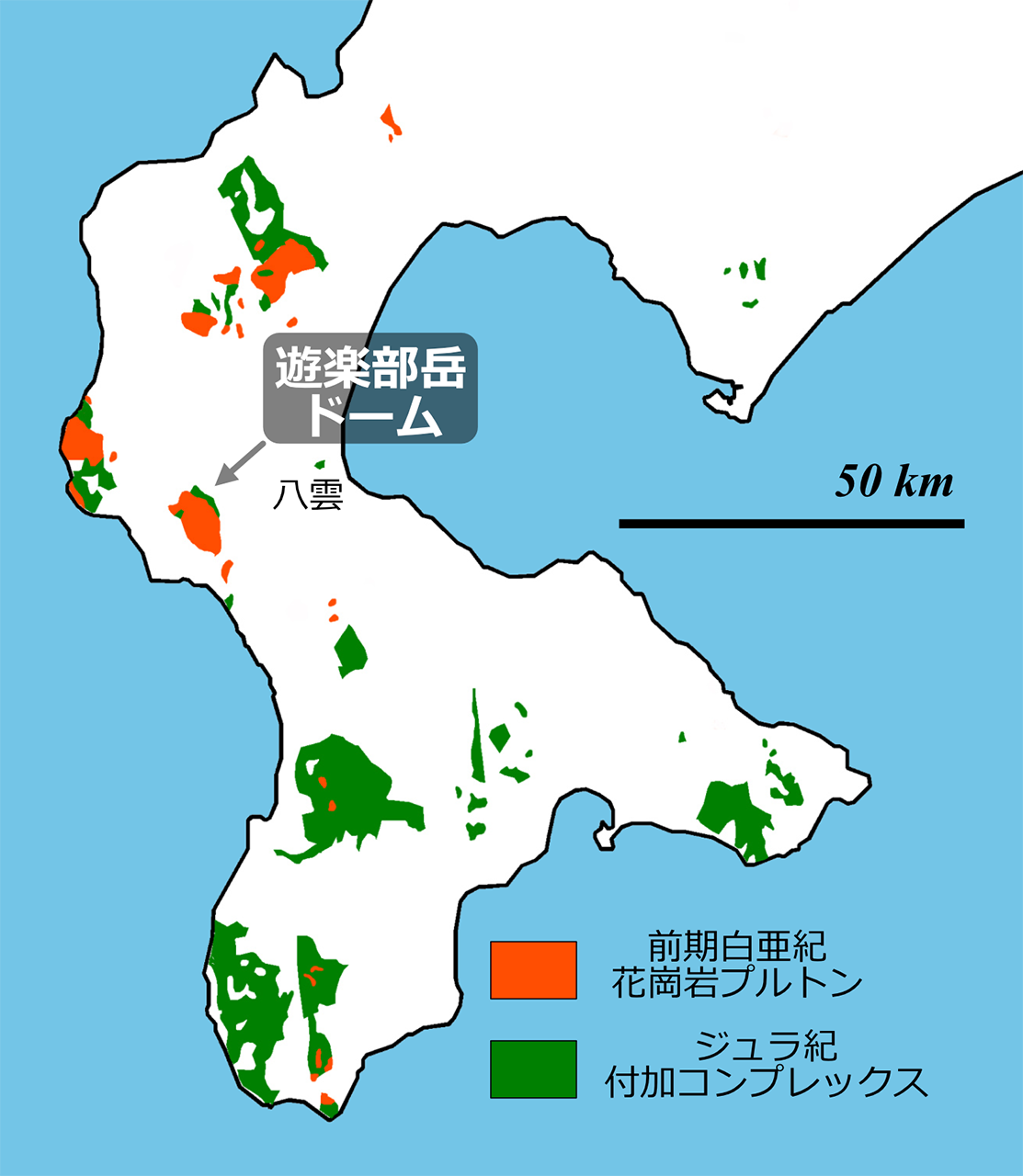

渡島半島における新第三紀以前の古い地質体の分布図.

渡島半島における新第三紀以前の古い地質体の分布図.

渡島半島における新第三紀以前の古期地質体(花崗岩プルトン+ジュラ紀付加体)の分布を右図に示します.すぐに分かるように,その分布は非常に狭くて散在的なものです.前期白亜紀花崗岩プルトンの分布は,渡島半島北部(今金・太櫓・遊楽部地域)で規模が非常に大きいという特徴があります.遊楽部岳ドームはその一つですが,それが何を意味するのかは不明です.

これら新第三系中の古期基盤岩の分布は,おそらく日本海のオープン・拡大の時期(15 Ma 以降?)にこの地域に発生した小規模な陥没盆地群の発達と関連があるものと考えられます.それに関しては,当然詳細な研究があると思いますが...私はまったくフォローできていませんので,このへんにしておきます.

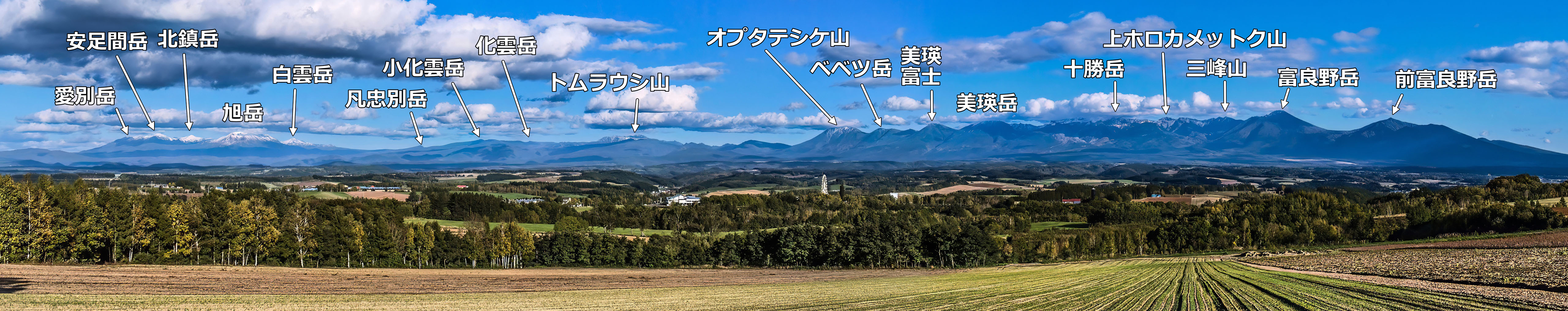

大雪山-十勝岳連峰

下のパノラマ写真は,富良野市ふらのワイナリー付近から撮影した晩秋・初冬の大雪(たいせつ)山-十勝岳連峰です.たまたま天候にも恵まれたシャッターチャンスでしたが,北海道の最高峰・旭岳を含む連峰のパースぺクティヴが,初雪の冠雪と相まってダイナミックに捉えられています.十勝岳の麓には,約 10 万年前に噴出した十勝火砕流堆積物の平坦な堆積上面がよく見えています.その手前は『活断層の諸問題』で紹介した構造盆地・ 富良野盆地 です.

観光スポットして有名な上富良野町ジェットコースタの路は,大雪山-十勝岳連峰をほぼ正面から見ることができる貴重なスポットでもあります(下写真).上のふらのワイナリーからの写真と比べると,視線角度がまったく違っていることが分かります.特に,大雪山と十勝岳連峰群との中間部(化雲(かうん)岳~トムラウシ山)が真正面から非常によく見えています.ただしこの写真は晩秋-初冬には入っていないので冠雪がわずかで,山容の立体感はさほど感じられません.

『旭野やまびこ高地』(右写真)は,某新聞記事で最近知った十勝-大雪の展望場所です.“かみふらの八景” の一つで,上に書いたジェットコースターの路もその一つになっています.

このポイントの最大の売りは,遮るものの無い平坦高地の上ということでしょう.しかし残念ながらこの時(2025/10)は十勝岳周辺にはあいにくの雲がかかっており,火山連峰の写真を撮ることはできませんでした.自衛隊上富良野演習場がすぐ眼の前にあり,砲撃音が響き渡り着弾土煙も見えてすごい迫力でした.

下に示したのは,カシミール3Dでシミュレートした “こう見えるはず” 画像です.十勝岳にかなり接近した位置なのでその連峰が前面に出ており,一方トムラウシ山から向こうの大雪山域はかなり斜めで小さめです.また少なくとも私が行った展望場所からは,大雪山方面は畑の外を囲む林に隠れていて,こうは見えませんでした.条件が良ければ素晴らしい十勝岳連峰が撮れるものと期待していますが,どうなるか.時間的には正面から陽を受ける午後遅くがベストでしょう.

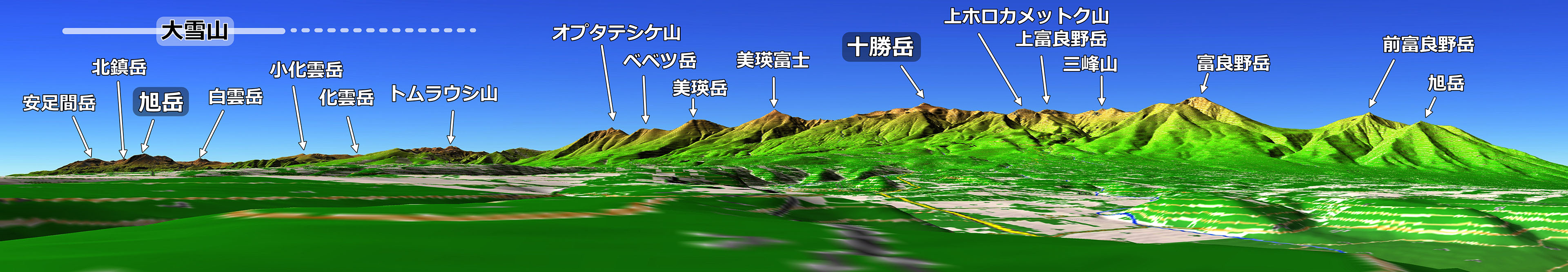

地球科学的背景

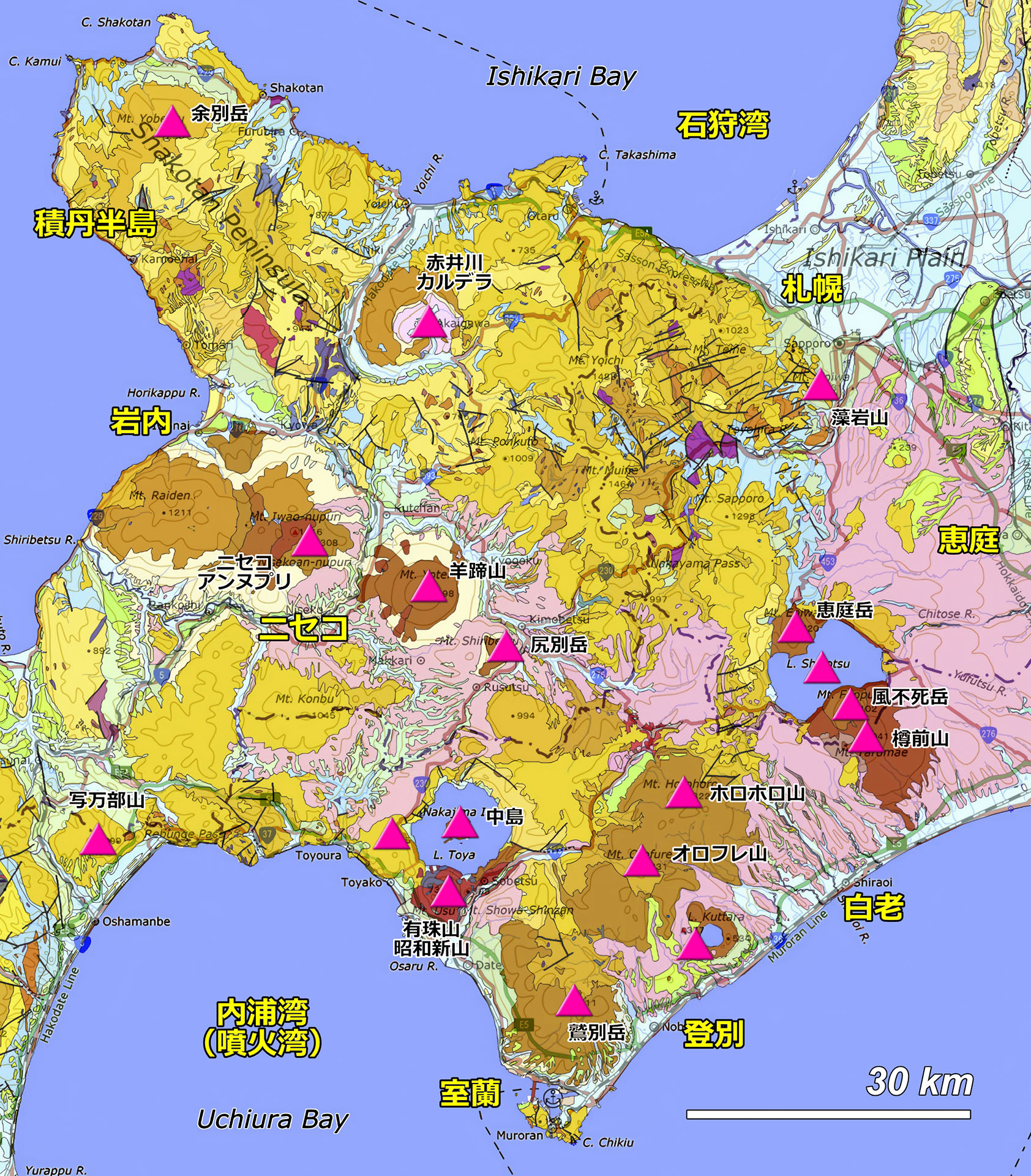

北海道の第四紀火山分布図と火山帯・火山弧.地図と火山分布は,産総研地質図 Navi による.

北海道の第四紀火山分布図と火山帯・火山弧.地図と火山分布は,産総研地質図 Navi による.

大雪山-十勝岳連峰は,言うまでもなく “火山連峰” です.それは,北海道の中央部に南北に連なった火山群なのでしょうか?

実は,北海道には二つの異なった火山帯があります.札幌の西側にある支笏-洞爺・ニセコなどの火山群は,本州に南北に連続する “本州火山弧” の北方延長です.一方,大雪山-十勝岳火山群は,阿寒-屈斜路・知床火山群と共に,東北東-西南西方向に伸びる千島火山弧の西端部を作っています(右図).千島火山弧は,千島海溝から太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込むことによって形成されました.

つまり,あくまでも『地球科学的には』という意味ですが,大雪山-十勝岳連峰から東側の道東地域は千島列島の西端部であると言うことができます.大雪山-十勝岳連峰の伸びの方向はほぼ北東-南西で千島火山弧の方向とは 30 - 45 度程度斜交しています.これは知床-屈斜路や国後・択捉も同じです.このような構造は『雁行配列 en échelon arrangement』と呼ばれており,千島火山弧における横ずれ変形を示すものと考えられるでしょう.

日高山脈の項でも書きましたが,千島火山弧の前面(千島前弧)の部分は西進して北海道の中央部衝突し日高衝突山脈を形成しています.

※ 本州火山弧と千島火山弧との間には,利尻・暑寒別・イルムケップのように『火山弧の分布から外れた』孤立火山が存在します.また,本州火山弧の後ろ側には,奥尻・渡島大島などの孤立した “背弧火山” もあります.これらの火山学的意味は,私には解説することができません.

大雪山

北海道の最高峰・旭岳(2290.9 m)を含む大雪山ですが,不思議なことに私はあまり写真を撮っていません.いつも富良野-美瑛ドライブの帰り際に旭川周辺で後ろを振り返って見て『あ,大雪だ』と思うだけで,そこからは写真を撮っていません.なぜなんでしょうか.

※ 『大雪山』というのは単一の山を示す言葉ではなく,そういう名前のピークはありません.それではどの山系範囲が大雪山なのかというと,よく分かりません.国土地理院地図では,愛別岳~旭岳~白雲岳~化雲岳~トムラウシ山と連なる広大な部分を『大雪山系』と図示していて,その南限はオプタテシケ山のすぐ北まで拡がっています.歴史的にも色々あるようで確かなところは私にはよく分かりません.ここでは,愛別岳~安足間岳~北鎮岳~旭岳~白雲岳と連なる一連の(・一塊の)山系を『大雪山』と呼ぶこととします.

先に掲載したふらのワイナリー付近から撮影したパノラマ写真の左半部を合成し直したものです.ちょっと遠くて斜め視線なので,大雪山はあまり迫力がありません.しかし,おそらく初雪だろう真っ白な冠雪が鮮やかです.右側に見えるのは十勝岳連峰の北端部ということになります.両者の間に小化雲岳~トムラウシ山の山稜が見えています.

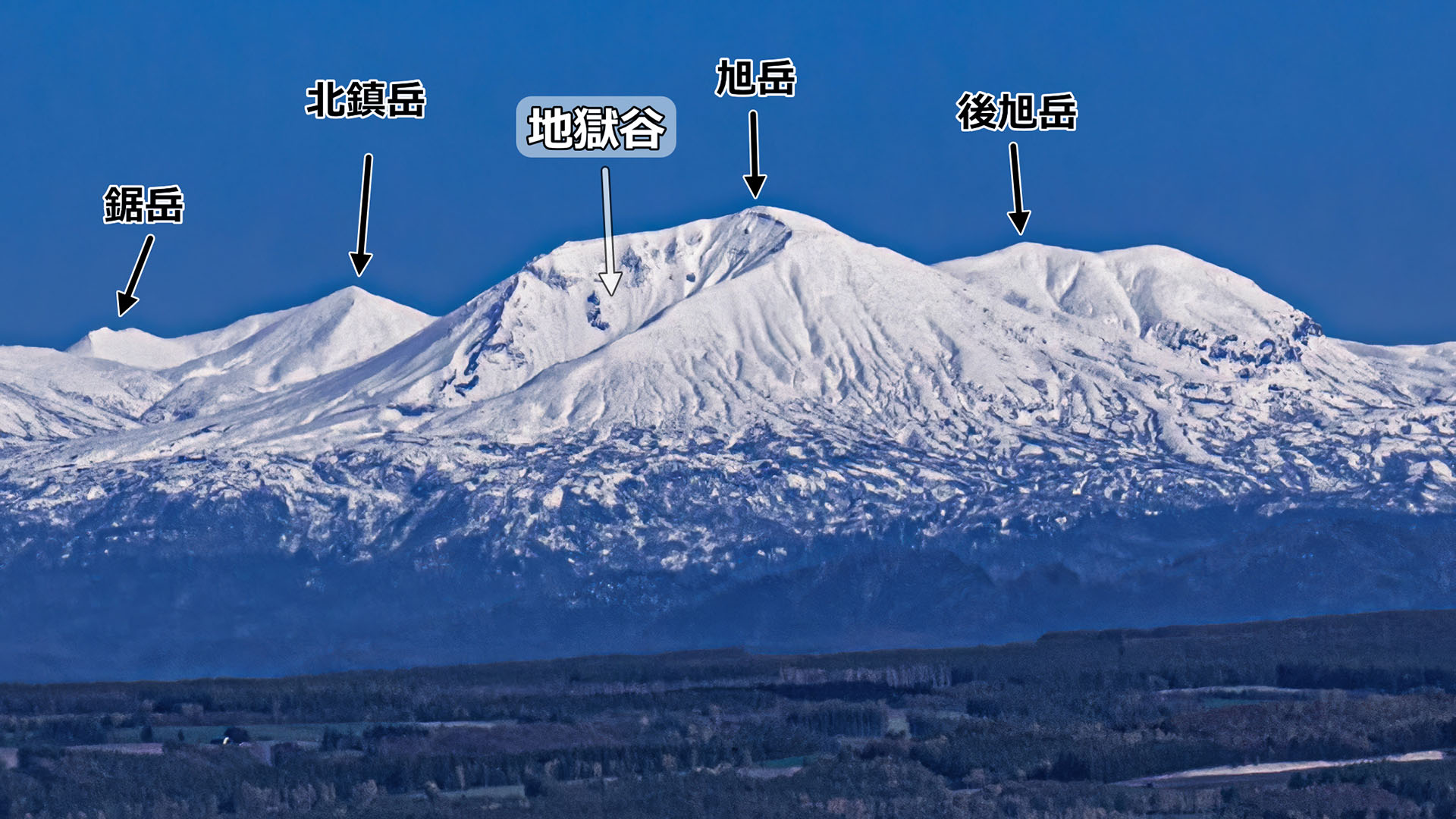

旭岳周辺のクローズアップと地獄谷.上のパノラマ写真の一部を切り出し,Topaz GigaPixel で解像度を上げ,Photoshop で階調を強化したもの.

旭岳周辺のクローズアップと地獄谷.上のパノラマ写真の一部を切り出し,Topaz GigaPixel で解像度を上げ,Photoshop で階調を強化したもの.

上のパノラマ写真から旭岳周辺をクローズアップしたものです.今まで気づいていなかったのですが,旭岳直下には山頂部から西に長く伸びた形状を持つ爆裂火口-地獄谷が見えています.その先には旭岳ロープウェイ姿見駅がありますが,写真左端に見える暗い長方形がもしかするとそうかもしれません.

地獄谷は幅が最大 480 m,長さが 1.6 km 以上という非常に細長いアスペクト比の地形で,その下部には多くの噴気孔があります.地獄谷の成因を調べると約 600 年前の水蒸気爆発で生成した爆裂火口が侵食されたものとなっていますが,下部では火口形状が不明瞭になっていて,地表に小規模な凹凸が散在しています(御田ノ原周辺).600 年間程度の侵食開析ではできそうもないような気がします.爆裂火口の西壁が山体崩壊を起こしたのではないかと想像しているのですが,調べてみてもそういう話がどこにもないので,素人妄想かもしれません.

なお余計な話ですが,後旭岳の南側に見える溶岩流の壁はすごい迫力です.今まで自分としては写真を風景として撮るだけであまり追究してこなかったのですが,遠景で見る火山地形の数々というのも面白いものだと感じます.

ジェットコースターの路から見た大雪山~トムラウシ山.十勝岳がモロ見えなので,あ,いいなと撮ったら,その左側に実は大雪山系がきっちり写っていた...最近になって気づきました.大雪山を意識したショットではありません.まだ秋も盛りなので,山々にはほとんど冠雪がなく,標高の高いところだけにうっすらと見えています.大雪山と十勝岳連峰との中間の凡忠別岳~小化雲岳~化雲岳と連なるなだらかな稜線がよく見えます.これは大雪火山群よりも古期の安山岩溶岩流が作る台地状地形です.

トムラウシ山.上のパノラマ写真の一部を切り出し,Photoshop で sky-replacement, generative fill を施したもの.

トムラウシ山.上のパノラマ写真の一部を切り出し,Photoshop で sky-replacement, generative fill を施したもの.

実はこのショットで一番気になったのは旭岳周辺のいわゆる大雪山ではなく,トムラウシ山です(右写真).

トムラウシ山(2141.2 m)は活火山ではありませんが,その山容は比較的フレッシュでワイルド,地形図で確認すると多数の溶岩円頂丘・爆裂火口が分布しています.これら新期の火山活動はおよそ 30 万年前に始まり,10 万年前前後まで続いたようです.完新世の活動もあるという話も聞こえますが未確認です.

写真右奥の少し暗くなっているピークがトムラウシ山ですが,その左に連なっているのは多少開析されていますが溶岩円頂丘群です.この背後に,ヒサゴ沼とその南の円頂丘群が隠れています.トムラウシ山がこのような特徴的な山容の山だったとは...

※ このクローズアップ写真は,上のパノラマ写真の一部を切り出したものですが,そのままではかなり悲惨なクォリティなので,AI リサイズで解像度を上げ,さらに sky-replacement や generative fill によって見栄えを良くしたものです.つまり,ほとんど『絵の具で描いた絵』のようなものですが,トムラウシ山自体の描写は “現実の”(?)ものそのままで,人工的に加わった形状・地形はありません.

(この項 2025/09/06 加筆)

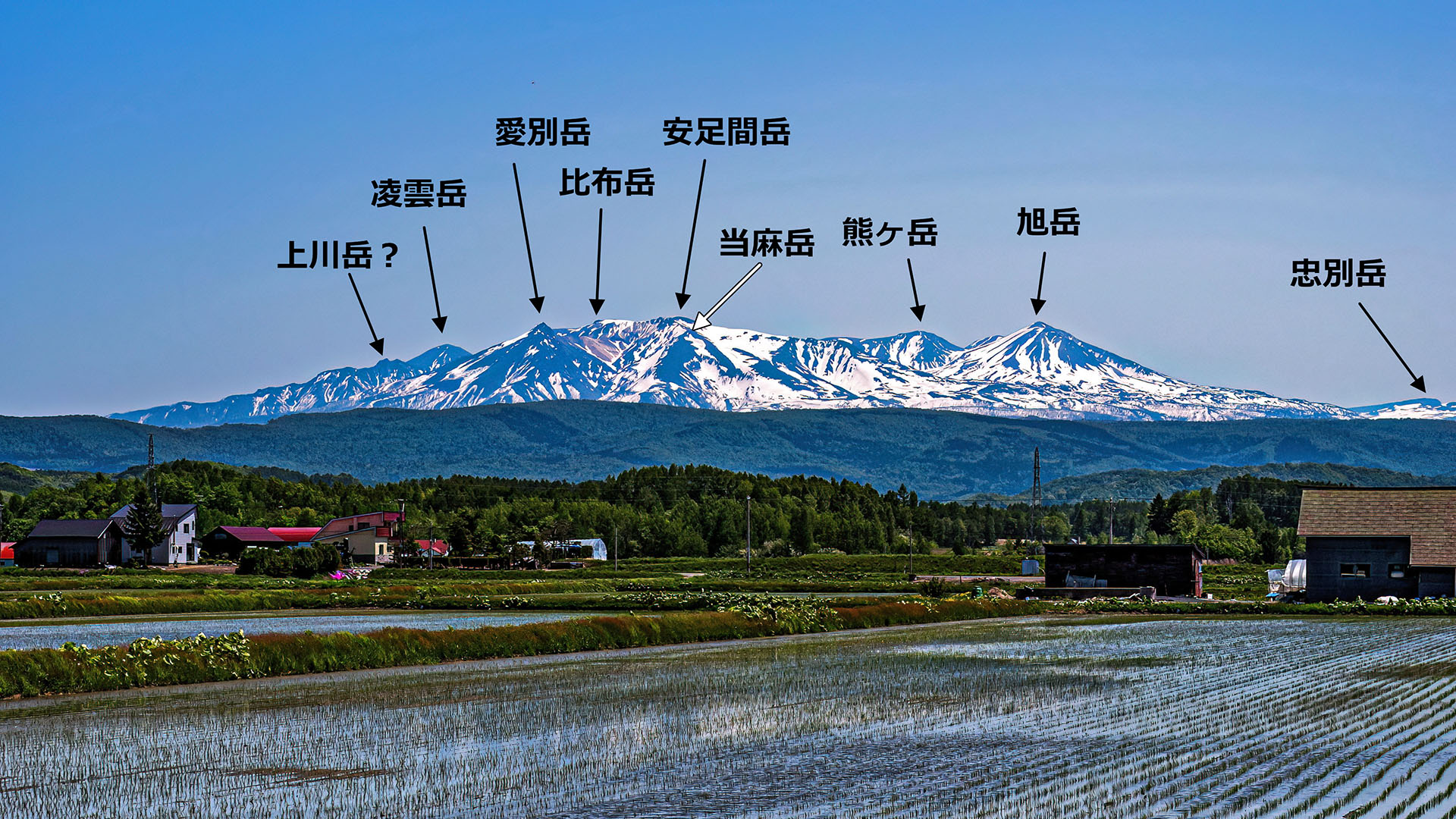

大雪山.美瑛町大村 から撮影.焦点距離:140 mm.2022 年5月撮影.

大雪山.美瑛町大村 から撮影.焦点距離:140 mm.2022 年5月撮影.

大雪山.当麻町伊香牛付近 から撮影.焦点距離:70 mm で撮影した写真からクロップしたもの.2019 年5月撮影.

大雪山.当麻町伊香牛付近 から撮影.焦点距離:70 mm で撮影した写真からクロップしたもの.2019 年5月撮影.

右にあげたのは,自分の写真ライブラリの中から大雪山をテーマにした写真を見つけ出したものです.偶然ですがどちらも5月の新緑・残雪の時期です.

美瑛町からの写真(上)は,大雪山のほぼ正面ビューと言えるでしょう.白雲岳方面は残念ながら雲に隠れ,見えていません.旭岳は最高峰なのですぐにそれと分かります.その前面には地獄谷が見えています.ちょっと意外というか調べて初めて知ったのは,左側の2番目に高いピークが安足間(あんたろま)岳(2194 m)であることでした.その手前が当麻岳です.熊ヶ岳の後ろには直径が約 700 m の大きな火口がありますが,見えていません.

当麻町からの写真(下)は,私としてはレアな大雪山の北西側からのビューになります.当然のことながら,上のビューとはピークの配列が大きく異なっています.愛別岳の左には凌雲岳があり,その左奥にギザギザの稜線が見えています.上川岳(1884 m)の稜線かもしれませんが,自信はありません.旭岳の右側奥に遠く忠別岳が見えます.

十勝岳

十勝岳火山群は,北海道で最もダイナミックな火山景観を持つものでしょう.私は火山というものについては,ほとんど専門知識を持ち合わせていませんが,この視覚的なダイナミズムには単純に圧倒されてしまいます.

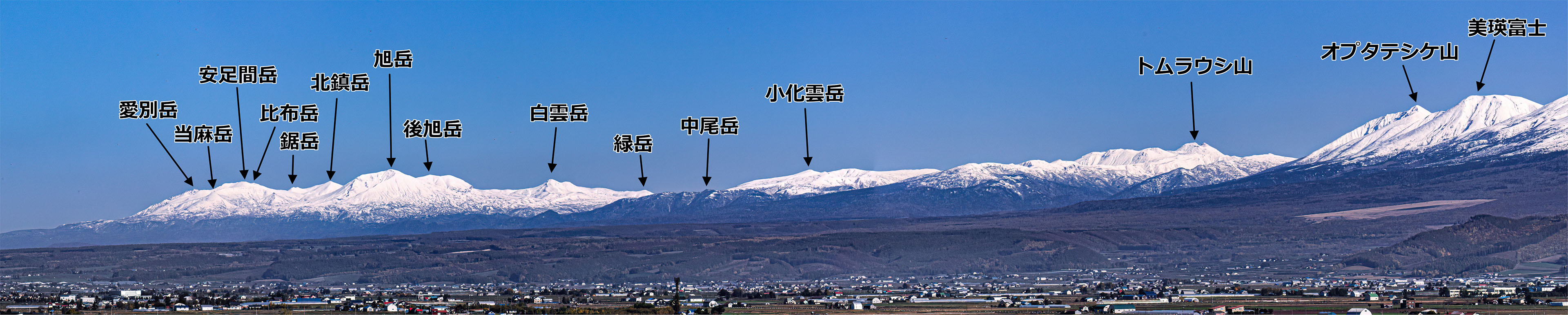

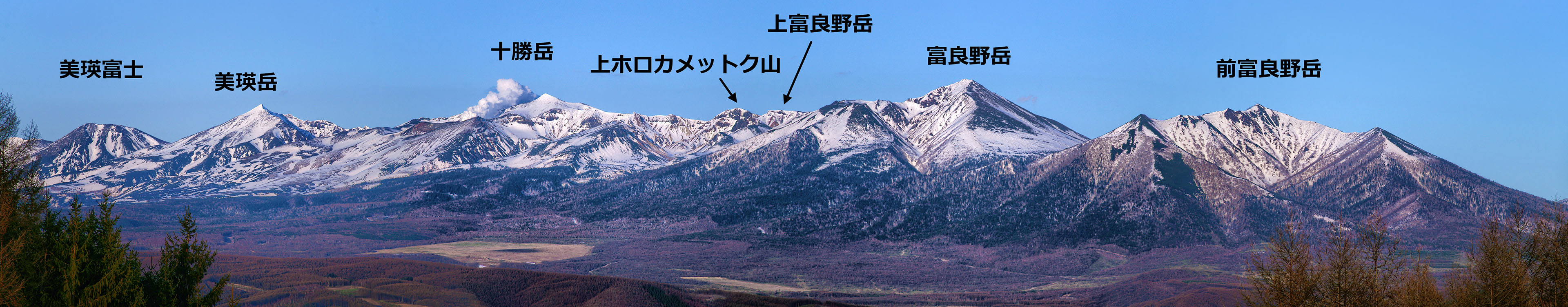

上のパノラマ写真は,おそらく私の『山並みパノラマ開眼!写真』です.2004年5月撮影ですが,純粋に風景として撮ってパノラマ合成したものとしては最初と思われます.その時合成に使ったソフトはプリンターについてきたおまけソフトで,いろいろ合成品質に問題があったので,最新の PTGui で合成をやり直しています.

初めて買ったデジタル一眼(PENTAX *istD:600万画素!)で夕暮れのキャンプ場から撮ったものですが,いろいろな意味で自分にもこういう写真が撮れるんだ!と実感したものです.あと,低解像度写真でもパノラマ合成で超高解像度になるというメリットも...この場合,結果画像は約 10,000 x 2,000 = 2千万画素で,当時のデジカメではとても望めなかった解像度が得られました.

この写真を撮ったあと陽が沈んでいき,十勝岳の頂上がピンクに染まるまで見て(・撮って)いたという記憶があります.残念ながら美瑛富士の左方(オプタテシケとか)は写っていません.林に隠れていたんでしょうか?

下:焦点距離:240 mm で撮影した5枚を合成.2021年10月撮影.

個人的にはここ(美瑛町美生)が『十勝岳ベストビューポイント』だと思っています.平地なのでアクセスが簡単.いまは超有名になってしまって近づく気もしない “青い池” のすぐ近くですが,ここで写真を撮っている人には今まで会った事がないし,インバウンドの連中など影も形もありません.実に素晴らしい独り占めポイントです.なんと言っても,それぞれボリュームのある火山ピークがずらりと並んで見えるのは大迫力です.

白金方面に行く道道から滑空場方面に左折するとすぐ,右手に十勝岳連峰が見えてくるのですが,右側の丘で十勝岳から南は隠れています(上写真上).少し進んで美聖橋まで行くと,上富良野岳周辺まで見えてきますが,今度は美瑛富士から北は隠れてしまいます(上写真下).わずか 400 m 程移動しただけで山の見え方は大きく変わります.

ここから十勝岳連峰を眺めていると,日高山脈・夕張岳など構造山地の山容とはまったく違う火山の少し丸みを帯びて優しくしかしエネルギッシュな山容に魅了されます.

この写真は,上のパノラマ写真の上と同じアングルですが,季節がまったく違います.鮮やかな新緑と谷筋に残る残雪とのコントラストに魅了されます.個人的には,これが十勝岳周辺の一番のお気に入りの季節です.長い冬から解放されて “爆発” する樹々の生命力を感じてしまいます.特に,望岳台周辺の新緑は圧巻です.

写っているピークは左からオプタテシケ山・ベベツ岳・石垣山・美瑛富士・美瑛岳です.美瑛岳の山頂は雲に隠れており,十勝岳は残念ながらまったく見えません.

このビューポイントは,なにしろ広い牧場の脇なので遮るものがなく,十勝岳火山群が美瑛富士から前富良野岳までほぼ全部見えています.もう少し左を見ればオプタテシケ山まで見えているはずですが撮ってないだけ? 大雪はその手前の山に隠れて見えないようです.ポイントが十勝岳に近くて視線が斜めになっているためパースがきついのが玉に瑕かもしれません.

この写真は昼頃の撮影のため,右側にすぐ太陽があり富良野岳方面は真っ黒になってしまいました.そういう場合は空の色も変わってしまうため,パノラマ合成の際には手ごわいものがあります.もう少し午後遅くなれば,光が正面になって良くなるのではないかと思います.

美瑛から少し南に離れると,十勝岳連峰の南半分が非常によく見えてきます.富良野岳周辺は山容がかなり鋭くて,十勝岳周辺とはまたちょっと違った雰囲気になっています.手前の田園風景や丘との対比が富良野っぽく,お気に入りです.紅葉の秋や初冬だったらどうなのか?などという期待も.左側に見える丘の広葉樹が “春もみじ” 状態になっています.私の好きな季節です.

富良野市山部自然公園 から撮った十勝岳連峰の南端部.焦点距離 200 mm で 2021年10月撮影.

富良野市山部自然公園 から撮った十勝岳連峰の南端部.焦点距離 200 mm で 2021年10月撮影.

上のパノラマは,多分私の十勝岳の写真の中で一番南から撮ったものだと思われます.芦別市との境界に近いふらのハイランド駐車場からの撮影です.富良野岳・前富良野岳が前面に出ており,その右側には十勝岳連峰から多少離れた孤立火山体(?)である下ホロカメットク山の特徴的な円錐形が見えています.その中間部には冠雪の尾根筋が見えていますが,その左に境山が隠れているようです.

これ以上南へ行くと,十勝岳は富良野岳のちょうど後ろに隠れてしまい,見えません(右写真:富良野市山部から).これが十勝岳連峰の実質的な南端部です.この左側には遠く大雪山が見えることになっていますが,残念ながら私は見た記憶がありません.

これは上にあげた何枚かのパノラマとはちょっと違っていて,唯一の『裏(東)側からの十勝岳』です.ここをクルマで通りかかって『この白い山はどこなんだろう? 右側の火口の見える山は??』と思ってシャッターを切りました.方向感覚が狂っていたのか,然別の奥にある山でも見てるのかな?と思っていたのですが...帰宅してカシミール3Dでシミュレートしてみて驚きました.一番高いピークが十勝岳だったのです.東側からこう見えるとは,全然予想してませんでした.残念ながら美瑛富士は雲に隠れて見えません.その右に下半分が見ているのは石垣山~ベベツ岳だと思われます.

美瑛岳山頂の “火口” 地形.上:鹿追町鹿追から.中:中富良野町北星山から.下:富良野市ふらのハイランドから.いずれも,上に示したパノラマ写真の原版からクロップして画質を調整したもの.

美瑛岳山頂の “火口” 地形.上:鹿追町鹿追から.中:中富良野町北星山から.下:富良野市ふらのハイランドから.いずれも,上に示したパノラマ写真の原版からクロップして画質を調整したもの.

それにしても,さらに驚いたのは美瑛岳山頂の巨大な火口?(直径約 1 km)です(右写真上).これは西側からはほとんど見えないので,左右対称円錐形の美瑛岳とはまったく違った山に見えてしまいます.“火口” 内壁には,向かって左側にゆるく傾斜する溶岩流の層状構造が見えています.

とはいえ,なんにせよ南西側に開いた地形なので,西側からも見えるのではないかと撮った写真を点検してみたら,ちゃんと写ってました(右写真中・下).しかし,少なくとも私はそれとはまったく気付いてませんでした.ビューポイントが中富良野町より北だと,美瑛岳山頂から南西に伸びる稜線の陰になってしまい,まったく見えません.

この “火口” は,美瑛岳山頂部から南西側に開いた馬蹄形をしているもので,爆裂火口にしては大きすぎるというか,十勝岳周辺のものよりはるかに大きなものです.もしかすると山体崩壊によるものかもしれないのですが,私には(文献等を調べていないので)よく分かりません.ネットでは爆裂火口と書かれたものが多いようです.産総研地質図 Navi の火山地質図にも火口と図示されていますが,名前はついていないようです.そうだとすると,かなり古い火口でその後の開析でこのように大きなものになったということかもしれません.

ニセコ連峰-羊蹄山

道南(後志-胆振)地域の第四紀火山分布.地質図・火山分布は産総研地質図 Navi による.マウスオーバーで “火山群” を表示する.

道南(後志-胆振)地域の第四紀火山分布.地質図・火山分布は産総研地質図 Navi による.マウスオーバーで “火山群” を表示する.

札幌市の西方,後志(しりべし)-胆振(いぶり)西部地域は,『大雪-十勝連峰』の項で示したように本州火山弧の北方延長で,支笏・洞爺などのカルデラを含む大規模な火山群が発達する地帯です(右図).活火山を含む第四紀火山がマゼンタ色の三角マークで示されていますが,新第三紀鮮新世の火山も広く分布しています.両者の間に活動時期の大きなギャップは無く,分布範囲もオーバーラップしています.おそらく一連の火山帯を形成しているものと考えられます.

マウスオーバーで表示されるのは,いくつかの火山集中域ですが,ここで書いた『〇〇火山群』という名称は,火山学的に正式な用語ではありません.これらの火山分布にはある種のまとまりと “配列” が見られることから私が勝手につけた名前です.

ここで紹介するのは,『ニセコ-羊蹄火山群』です.論文をいろいろ探ってみるとニセコ火山群という呼称は時々見られますが,“ニセコ-羊蹄火山群” というのは無いようです.ニセコ火山群は日本海側の少し古い(おそらく鮮新世の)火山を含めると WNW-ESE 方向の配列を持っていますが,その東方を見ると羊蹄山があり,さらにその延長には尻別岳という二つの第四紀火山が存在しています.偶然とは私には思えません.マグマ特性や活動時期などの火山学的なことはまったく分かりませんが,それらをひっくるめて一つの火山群と捉えてみたものです.

ニセコ火山群

上のパノラマ写真のオリジナルショットの一枚.Casio QV-400 によるカメラ直出し(SOOC)写真.

上のパノラマ写真のオリジナルショットの一枚.Casio QV-400 によるカメラ直出し(SOOC)写真.

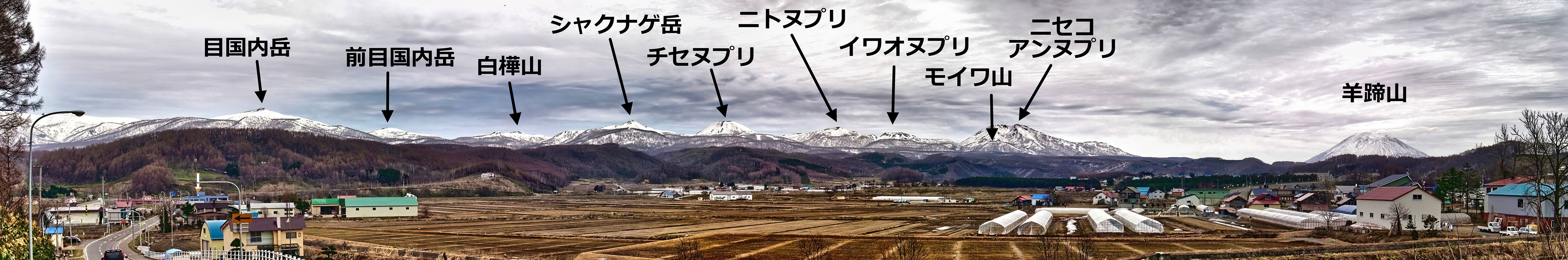

まずはニセコ火山群のお膝元から捉えたその全貌です.少し視線が斜めになっていますが,そのせいもあって羊蹄山まで見事にとらえることができました.多分,ニセコ火山群を真正面から撮れそうなのは昆布駅南方の斜面からだと思うのですが,トライできていません.

実はこのパノラマ写真は,初期のコンパクトデジカメ(400万画素…)しか持っていなかった当時のもので,画質というか写りは非常にバッドなものです(右写真).おまけに,パノラマ写真に関するスキル・経験もほとんどなかった時なので,それを現在の技術・ソフトで HDR 処理・レタッチしてパノラマ合成し直したものですが,良くここまで持ってこれるものだと我ながら思います.クリックで拡大してじっくりと見て欲しいと思います.

話を元に戻します.“ニセコ火山群” というのは特徴的なピークの形状(おそらく溶岩ドーム)や全体の山地集合形状で判断すると,向かって右(東)側のニセコアンヌプリ(1308.0 m)~シャクナゲ岳(1074 m)までを指すものと思います.白樺山から西は活動時期が古く山型が開析されているように見えます.目国内(めくんない)岳(1202.3 m)の左(西)側には雷電山がありますが写真には写っていません.

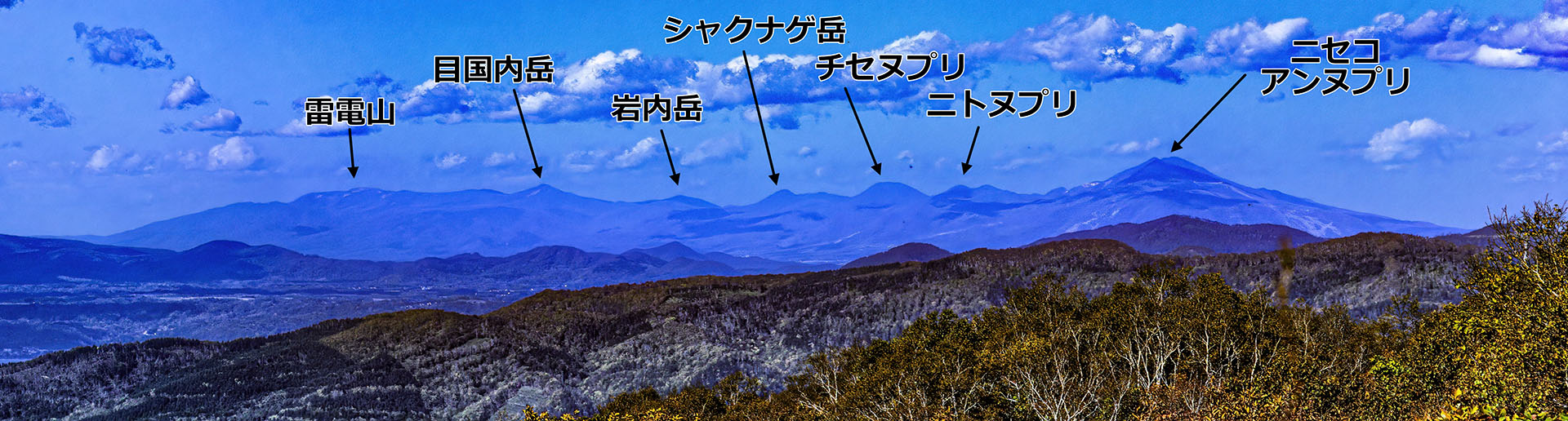

ところでこのニセコ火山群は,ニセコからかなり離れたところからも実ははっきりと見えています.しかし,“あの山々” がニセコ火山群とは,私も含めて案外気づいていない場合も多いのではないでしょうか? 下に紹介するのはその例です.

このパノラマ写真の主題というか撮影目的は,もちろん左に見えている洞爺カルデラです.撮影場所は登別側からオロフレ峠を越えて壮瞥方面へ降り,しばらく行ったところにある駐車場です.残念ながら主題である洞爺湖は手前の地形にかなり隠されていて,感動はいまいちでしたがとにかく撮りました.その時は気付いていなかったのですが,パノラマ合成してカシミール3Dで確認していて,右奥に見えているのがニセコ火山群なんだとやっと気づきました.右側の一番高いピークがもちろんニセコアンヌプリです.

上のパノラマ写真からニセコ火山群周辺をクロップし画質調整したもの.

上のパノラマ写真からニセコ火山群周辺をクロップし画質調整したもの.

その部分を切り取ってコントラストやハイライトを調整して見ると,こうなっています.ニセコ火山群の中でもっとも新規の火山であるイワオヌプリ(硫黄山)(1116 m)は,アンヌプリの陰になって見えていないようです.この角度では,最初のパノラマでは写っていなかった雷電山(1211.3 m)もはっきりと見えます.その向こうが日本海ですが,もちろん見えません.

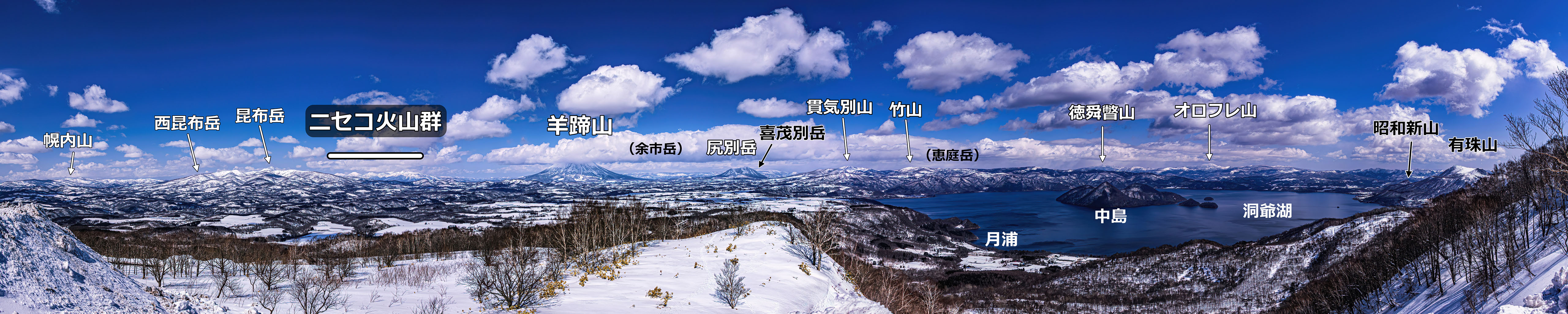

次は,なんと言っても洞爺カルデラのベストビューポイント,ウィンザーホテルです.もちろんあの超豪華なホテルの中から写真を撮ることは(お金が無くて)出来ないので,ホテルのかなり手前にある駐車場からのショットです.この時はちょうどよく駐車場の除雪で出来た雪山がテラスのように斜面の上に張り出しており,そこから遮るものないショットが得られました.夏とかだと(ヤブとかで)どうなっているかは分かりません.

このパノラマでは,豊浦町方面から昆布岳-羊蹄山,洞爺カルデラの全体,それに有珠山・昭和新山までが壮大なスケールで一望できます.実に素晴らしいポイントです.で,この中にもニセコ火山群のほぼ全体がきっちりと写っていました.

上のパノラマ写真からニセコ火山群周辺をクロップし画質調製したもの.

上のパノラマ写真からニセコ火山群周辺をクロップし画質調製したもの.

ニセコアンヌプリは(羊蹄山も)残念ながら山頂付近に雲がかかり良く見えません.しかし,オロフレ峠付近からは隠れて見えなかったイワオヌプリの姿がはっきりと見えています.シャクナゲ岳から西側は昆布岳の稜線に隠れて見えていません.季節が季節なので火山群全体が積雪に覆われており,いかにも北海道の火山群という趣です.

なお,天狗岳というのはカシミール3Dのシミュレーションにそう出てくるのですが,どこの天狗岳なのか良く分かりません.余市町と古平町の境界にある天狗岳(872.4 m)のことかもしれません.そうだとすると,このすぐ向こうは石狩湾ということになります.

※ ニセコ火山群の最高峰ニセコアンヌプリは,なんと噴火湾に面した伊達市側からも見えます.これについては,『有珠-昭和新山』の項で紹介します.

羊蹄山

圧倒的な羊蹄山の質量感.真狩村光付近 から.焦点距離 110 mm.2015年5月撮影.

圧倒的な羊蹄山の質量感.真狩村光付近 から.焦点距離 110 mm.2015年5月撮影.

羊蹄(ようてい)山(1892.7 m)は,ニセコ火山群の東に位置する孤立火山です.その voluminous で堂々とした山容は,北海道では他に見ない圧倒的なもので(右写真),『蝦夷富士』という別称・愛称もあるくらいです.

山形は全体として円錐形ですが,山頂部は直径 700 m,深さ 200 m の大きな火口になっており,頂部が平坦な『富士山型』の火山です.山体斜面には深く長いガリーが発達しています.山麓にはいくつかの寄生火山がありますが,この写真でははっきりしません.向かって左(西)側には “肩” がありますが,これは 1684 m ピークへ連なる稜線を見ているものです.この稜線の向こう側は不明瞭な馬蹄形の緩傾斜部分があり,西(ニセコ町側)への山体崩壊を示すものかもしれません.

私が羊蹄山の山容を捉えたものは,残念ながらそう多くはありません.上にあげたのはその中からなんとか選び出したものです.

京極町川西からのショットは羊蹄山の東からのもので,この視線では羊蹄山は左右対称で裾野の広い見事な富士山型をしています.たまたま放射状のすじ雲がかかっていて,なんとなく神々しいです.

それ以外の3枚はどれも洞爺湖温泉街からの南からのショットです.最初にあげた写真にも見える左側の “肩” によって非対称型になっていますが,そのせいで岩手山型というか,かなりごつい感じにも見えます.地形陰影図で見ると,南麓部にはローブ状の溶岩流地形が目立つのですが,こうやって遠景で見ても良く分かりません.洞爺湖温泉街は羊蹄山から少し遠いのですが,ホテル上階の窓からゆっくりと見れるので,素晴らしいビューポイントです.

双子の羊蹄山.喜茂別町双葉 から.焦点距離:70 mm.2019年 3 月撮影.

双子の羊蹄山.喜茂別町双葉 から.焦点距離:70 mm.2019年 3 月撮影.

ところで,羊蹄山には双子の弟がいます.東南に 10.5 km 離れたところにある尻別岳(1107.3 m)です.北海道に来て最初にこのへんに巡検に行った時のことですが,札幌から中山峠を越えて喜茂別市街地付近から見えるこの山を羊蹄山だと思ったら,誰かから『あれはニセ羊蹄というんだ.よく間違える人がいる.右のほうを見ろ.』と教えてもらいました.

左の写真は,南東側の双葉付近からのものですが,高さはぜんぜん違うのに距離の関係でほとんど同じ大きさに見えています.同じ成層火山ですから形もよく似ていますので,なぜ双子と呼ぶのか分かっていただけると思います.さて,どちらが羊蹄山でしょう?

なお尻別岳は,この写真の反対側・北西側では大規模な山体崩壊を起こしており,真狩村市街地付近まで長さ 8 km に渡って,ほぼ羊蹄山の山麓にまで達する流れ山地形を造っています.

有珠山-昭和新山

有珠山

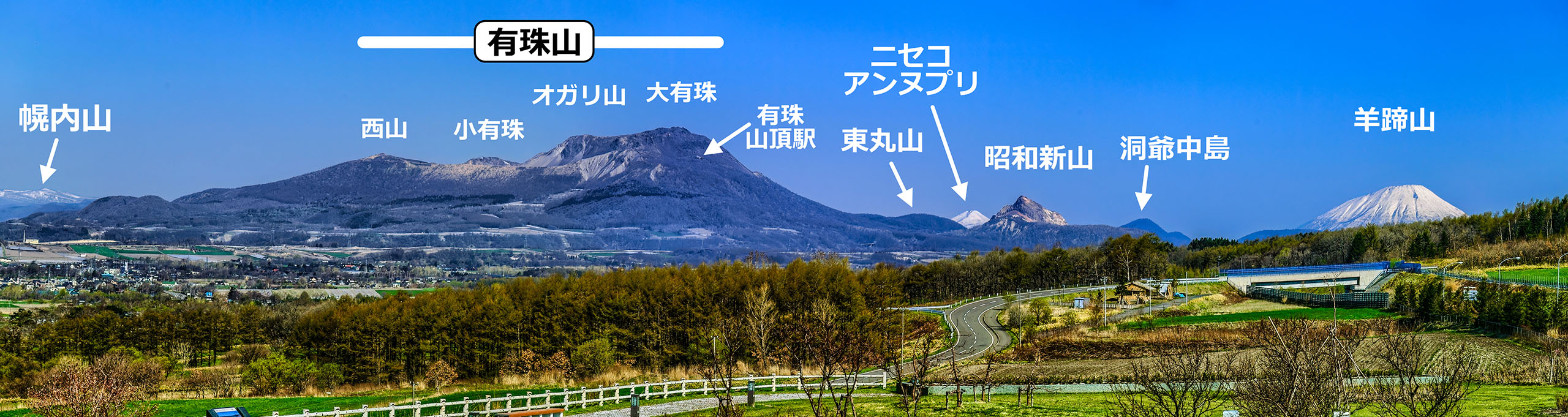

世界ジオパークともなっている有珠山は多分『札幌に一番近い活動的な火山』で,札幌中心部からは直線距離約 70 km です.最近では 2000 年に大きな噴火を起こしており,その前が 1977 年・1944 年・1910 年と,ほぼ 20 - 30 年周期で大規模な噴火を繰り返しています.2000 年噴火では,おそらく他に類のないと思われる “国道上に噴火口(西山西火口群)が形成される” という事象が発生し,国道 230 号線は寸断されました.

上の写真は,私の持っている有珠山のベストショットです.有珠山-昭和新山だけではなく,くっきりと神々しい羊蹄山,昭和新山の左には冠雪のニセコアンヌプリ,右側には洞爺湖中の溶岩円頂丘である中島の頂部が見えています.有珠山の左奥には,幌内山など黒松内方面の冠雪の山々が見えています.

有珠山はいくつかのサブピークからなっており,その構成・形状は噴火のたびに変化しています.現在の最高ピークは大有珠(733 m)です.なお有珠新山(669.2 m)は,オガリ山(672 m)の向こうに隠れています.

壮瞥町壮瞥温泉東方 から.焦点距離:24 mm.2009年 3 月撮影.

壮瞥町壮瞥温泉東方 から.焦点距離:24 mm.2009年 3 月撮影.

洞爺湖町岩屋付近 から.焦点距離:24 mm.2009年 3 月撮影.

洞爺湖町岩屋付近 から.焦点距離:24 mm.2009年 3 月撮影.

有珠山周辺の地形図.国土地理院地図による.

有珠山周辺の地形図.国土地理院地図による.

洞爺湖側に下りて湖畔に出ると,右のような風景が広がります.四十三(よそみ)山(251.6 m)は,明治四十三(1910)年の噴火で形成された溶岩円頂丘で,写真ではよく分かりませんが,ピークの背後に直径 130 m 程度の火口群があります.東丸山(307 m)は,古い有珠外輪山溶岩からなり溶岩円頂丘あるいはスコリア丘と思われますが詳細は分かりません.なお,オガリ山は大有珠の後ろに隠れています.この左側に昭和新山がありますが,なぜか写真には入っていません.

洞爺湖を挟んだ反対側に行くと,右写真のような少し funny な風景が見えてきます.大有珠の右には有珠新山の肩がはっきりと見えるようになります.金毘羅山(309 m)から右は洞爺湖中島の円頂丘群によって見事に隠されています.

視点の違いによるこれらの有珠山のサブピークの配置というか見え方には,門外漢の私はいつも混乱してどれがどれだか分からなくなってしまい,カシミール3D(カシバード)のお世話になっています.

左にそれらの配置と名前を地形図上に示しておきますので,理解の参考にしてください.これらのサブピークのほとんどは(潜在)溶岩円頂丘です.

伊達市有珠山SA から.焦点距離:90 mm で撮影した2枚を合成.2001年 12 月撮影.

伊達市有珠山SA から.焦点距離:90 mm で撮影した2枚を合成.2001年 12 月撮影.

左は,初期のコンパクトデジカメによる写真で,あまり画質が良くないのですが,2001 年 12 月撮影でオガリ山基部付近からの噴気が印象的です.2004 年の写真には噴気はまったく見られないので,2000 年噴火による地熱上昇の影響が続いていたということなのかもしれません.

有珠山火口内部 の状況.場所は正確には不明.焦点距離:90 mm.2002年 5 月撮影.

有珠山火口内部 の状況.場所は正確には不明.焦点距離:90 mm.2002年 5 月撮影.

私は火山関係の某氏に連れられて 2002 年 5 月に特別に有珠山火口内に立ち入っていますが,2000年噴火後2年たってもその噴気の勢いはかなりのもので,火口内全体にもうもうと噴気が立ち込めていました(左写真).火山というもののダイナミズムを感じます.

あれから既に 20 年以上が経過しました.上に記した火山活動の周期性を考えると,科学的な根拠はないのですが,そろそろという感じもします.

昭和新山

伊達市有珠山SAから.焦点距離:90 mm で撮影したものからクロップ.2004年 5 月撮影.

伊達市有珠山SAから.焦点距離:90 mm で撮影したものからクロップ.2004年 5 月撮影.

洞爺湖上空 を飛行するヘリコプターから.焦点距離は不明.2000年 4 月撮影.

洞爺湖上空 を飛行するヘリコプターから.焦点距離は不明.2000年 4 月撮影.

溶岩円頂丘の出現と成長が三松正夫氏によって克明に記録された例としてあまりにも有名な昭和新山(398 m)ですが,私はほとんど写真を撮っていません.右に示したのは “有珠山を撮ったら写っていた” レベルのもので,この世界的にも有名な火山をなぜ真正面から撮っていないのか自分でも不思議です.

右下の写真は,2000 年噴火の調査でヘリコプターに搭乗した時の稀有なショットで,昭和新山の北側から南を見下ろしたものです.

撮影地点や高度はもちろん不明ですが,撮影焦点距離を 42 mm 程度と仮定してカシミール3D(カシバード)でシミュレートしてみると,湖岸から 200 - 300 m 離れた洞爺湖上空の対湖面高度 550 - 600 m からの撮影(俯角 8 度)と推定されます.

昭和新山の後ろを流れているのは長流(おさる)川で,河口が見えています.左奥が伊達市街です.その向こうはもちろん噴火湾ですが,対岸(函館側)に横津岳が明るい雲の下に見えています.その右方には駒ヶ岳があるはずですが,残念ながら雲で隠されて見えません.

こういう俯瞰で見ると,昭和新山というのは『複合溶岩円頂丘』だということがよく分かります.最初にできたドームの西側に昭和新山のドームが突き出てきたようにも見えるのですが,三松ダイアグラムを見るとその逆で,新山ドームが最高標高に達した後に向かって左側の部分が急上昇しています.どういうメカニズムなのか私には分かりません.あと,新山ドームの左側が凹んで全体がリング状になっている理由も私には分かりません.もしかして,(単なる素人想像ですが)新山ドームの上昇に伴って既存ドームの一部がドラッグされて移動し質量欠損を起こした?のかもしれません.

駒ヶ岳

駒ケ岳は,函館の南に孤立する活火山です.最高ピークは剣ヶ峰(1131 m)ですが,“駒” と表現されるその特異な山容は,元々の成層火山が複数の大規模な山体崩壊を起こしたことによっています.麓にある大沼・小沼は,その山体崩壊によって川が堰き止められてできた堰き止め湖です.

駒ケ岳は孤立火山なので,その周囲には多くのビューポイントがありますが,個人的にはベストポイントは七飯町日暮(ひぐらし)山(303.4 m)展望台です(下写真).

日暮山展望台からは,駒ケ岳と大沼・小沼,それに大沼市街地が一望のもとに見渡せます.大沼の向こうには,噴火湾もはっきりと見えます.ここに示したパノラマ写真は,上が初夏・下が晩秋の風景で,どちらも捨てがたいです.展望台の眼下に見えているのは,北海道カントリークラブゴルフ場です.

※ 日暮山展望台は,最近の北海道はどこもそうなのですが,ヒグマ出没で一時閉鎖されました.すぐに再開されると思っていたのですが,その後何回か行ってみても林道の入り口はずっと閉鎖されたままで,そのうちに林道そのものがヤブに覆われてしまいました.某サイトでは『崖崩れのため車では行けず徒歩のみ可』となっていますが,徒歩で行きたくなるような状況ではありません.実質的に “廃止” ということなのかもしれません.残念です.

七飯町大沼湖畔 から.焦点距離:40 mm.2022年11月撮影.

七飯町大沼湖畔 から.焦点距離:40 mm.2022年11月撮影.

七飯町月見橋付近の大沼湖畔 から.焦点距離:35 mm.2023年11月撮影.

七飯町月見橋付近の大沼湖畔 から.焦点距離:35 mm.2023年11月撮影.

駒ヶ岳を “平地から正面に見る” ベストポイントは,言うまでもなく大沼の東湖畔でしょう.右の写真は,東大沼キャンプ場付近の湖岸から撮影したもので,大沼と駒ヶ岳の初冬の風景です.なんと言うか,山体崩壊という破滅的な過程で生じた山容なのに,どこかすらりとした端麗なものを感じてしまいます.

もう一つのベストビューは,大沼と小沼の接合部にある月見橋付近からのものです(右写真).ここは入り江のようになっているので波が穏やかで,大沼の湖面と駒ヶ岳のコントラストを捉えることができます.いつか鏡のような湖面に写った駒ヶ岳を,と思っているのですが,まだ遭遇できていません.この写真はまだ積雪がなく,駒ヶ岳のテクスチャは少し単調です.

七飯町日暮山展望台から.焦点距離:550 mm.2011年10月撮影.

七飯町日暮山展望台から.焦点距離:550 mm.2011年10月撮影.

左の写真は,思い切って超望遠で駒ヶ岳を撮ってみたものです.最高ピークの剣が峰ですが,一見すらりと見えるこの火山の荒々しさには驚かされます.おそらく溶岩流の断面を見ているもので,左側の斜面はその上面だと思うのですが,すごい傾斜です.私の眼には溶岩流の安息角をはるかに越えているようにも見えるのですが,実際どういうことなのかは分かりません.

暑寒別岳

暑寒別(しょかんべつ)岳(1491.6 m)は,石狩平野西方に位置する大規模な火山です.その活動は新第三紀中新世から第四紀洪積世にわたるものですが,約 200 万年前以降は活動していないようです.

十勝-大雪の項に示したように,その分布は千島火山弧西端と本州火山弧北端の間に位置しており,ある意味では孤立しているようにも見え,利尻火山などともに背弧的な性格を持っているのではないかと思われるのですが,その火山学的な意味は私には不明です.

滝川市丸加高原 から.焦点距離:120 mm.2023年5月撮影.

滝川市丸加高原 から.焦点距離:120 mm.2023年5月撮影.

滝川市熊見坂付近 から.焦点距離:70 mm.2023年5月撮影.

滝川市熊見坂付近 から.焦点距離:70 mm.2023年5月撮影.

右写真は,滝川市丸加高原から見た残雪の暑寒別岳です.左に見えるピークは南暑寒岳(1296 m)です.平野部には,滝川の春の名物『菜の花畑』が広がっているのが見えます.

その菜の花畑まで平野部に下りてみると,右下のようなちょっと他にはあまり無いような独特な風景が広がっています.暑寒別岳の右側にある恵岱(えたい)岳(1060.4 m)の平頂な形は,もちろん溶岩流台地です.ずっと右に見える信砂(のぶしゃ)岳(927.2 m)の平頂部もおそらくその延長です.

恵岱岳の背後の平坦面には,群馬岳(970.6 m)との間に有名な雨竜沼湿原が形成されています.なお群馬岳の位置はなぜかカシミール3Dでは表示されません.ここでは単なる推定位置になりますが,間違っているかもしれません.

雨竜町雨竜市街東方 から.焦点距離:200 mm.2019年5月撮影.

雨竜町雨竜市街東方 から.焦点距離:200 mm.2019年5月撮影.

左の写真は,もう少し接近して暑寒別岳とその前面の恵岱岳の溶岩台地の平坦面を望遠で捉えたものです.その左は群馬岳側の平坦面で,両者の間は開析されて深い谷地形になっています.

こういう湿原形成を伴う明瞭な平坦面による大規模溶岩流地形は,北海道ではちょっと他に無いものではないかと思われます.

増毛-樺戸山地

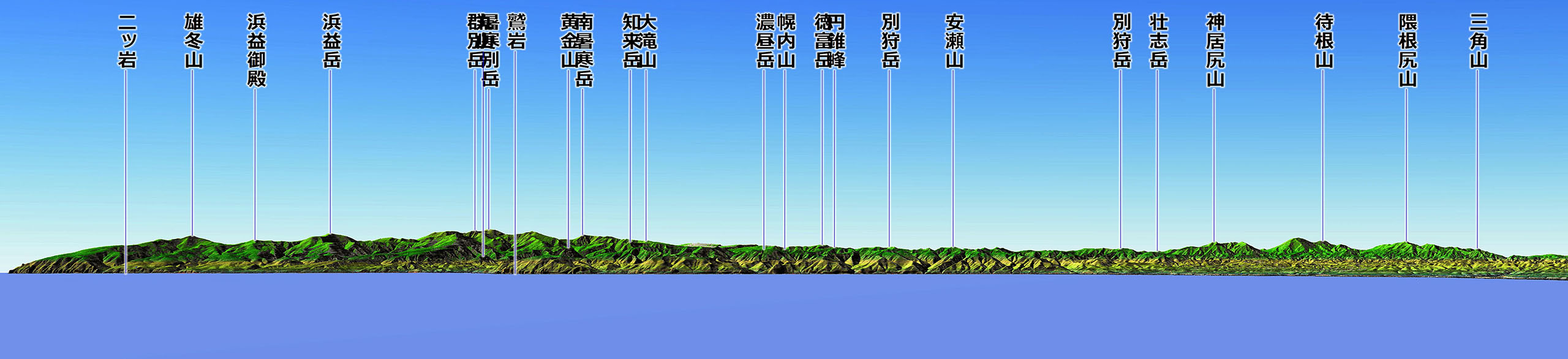

石狩市石狩湾新港東埠頭から,増毛-樺戸山地の全貌を捉えることができました(下パノラマ写真).季節が良くて雪を頂いた山並みが素晴らしいです.

この写真を撮って家に帰り,カシミール3Dでピーク探索をしたのですが,雄冬~浜益の奥の山や樺戸山地はまあ予想通りとして,写っている最高ピークが『暑寒別岳』だというのは,景観シミューレションに出ているのですが,やはり驚きました.上に示した雨竜側から見たのと全然形が違っていて,同じ山とは思えません.なお,群別岳から東に伸びる稜線上の奥徳富岳が暑寒別岳の手前に重なって見えているはずなのですが,今のところこの写真上では確認できていません.

写っているピークの中には,カシミール3Dでピーク探索ができないものも含まれています.特に,群別岳の左にはっきりと白く高いピークが見えているのですが,今のところどこを見ているのか不明です.無名ピークなのかもしれませんが,カシミール3Dには時々 “なんでこのピーク名が出てこない?!” というのがあるので...

※ このパノラマは,なんと 22 枚合成です.もしかするとこれは私自身の “ギネスもの” かもしれません.PTGui でそんな合成が本当にできるのかと半信半疑でやってみたら,何の問題もなくあっさりと合成されました.釣り人が二人防波堤の上を歩いているのですが,歩くスピードが速く,次のシャッターを切るまでにかなり移動してしまいましたが,ゴーストになることもありませんでした.素晴らしいソフトです.

ただし...気付く人は気付くと思いますが,空の部分がかなり縦まだらになっています.これはショットごとの露出変動とレンズの性能によるビネットが出ているためです.PTGui は露出変動やビネットをかなりの程度修正して合成してくれますが,私の安ズーム望遠レンズのビネットはちょっと取り切れなかったようです.露出変動も,単に明るさだけではなく色合いまで転んでしまう場合があります.そういうショットは Lightroom で可能な限り色合いを修正してから合成にかけているのですが,すべて目分量なのでかなり苦労しました.もうダメかとあきらめかけたほどです.

上に示したさわやかな初夏の雰囲気の写真は,残雪の増毛山地を東側から見たものです.前項に書いた暑寒別岳が右側に続いています.神居尻山から右(北)側は樺戸山地ですが,その主要な部分は残念ながら(撮っていないのか?)写真にはなっていません.

この写真でやはり驚くのは,考えてみると当たり前なのですが,岩見沢から暑寒別岳がこの位置に見えているということです.上の石狩新港からのビューと比較すると,何度か書いてますが『視点の違いによる山並みの見え方のドラスティックな変化』にも,本当に驚かされます.多分,われわれ人間の頭脳の中には,そういう広域的な地理的情報を2次元的に処理する仕組みが備わっていないのでしょう.

上の魅力的な田園パノラマは,樺戸山地のちょうど南方にあたる新篠津村から見た増毛-樺戸山地です.左端に見えるのが増毛山地南部の別狩岳(725.2 m),右側にある山塊が樺戸山地で,両山地の間が当別ダム・青山ダムのある当別川です.別狩岳の右側には暑寒別岳が見えるはずなのですが,残念ながら雲に隠れていて見えません.南暑寒岳はなんとか見えています.

樺戸山地は,そのほぼ全貌が見えていて,素晴らしいビューポイントです.左端が道民の森のシンボル?神居尻山(946.7 m).その右側が特徴的なドーム状のピーク,ピンネシリ(1100.4 m)です.頂上には電波塔がありますが,拡大してよく見ると写っていました.このドーム状形態は,この地域では珍しい大規模なハンレイ岩体によるもので,樺戸山地を構成する白亜紀島弧コンプレックス(隈根尻層群)中に貫入した深成岩体です.年代は 100 Ma 前後だと思われますが,絶対年代が得られているかは不明です.

ちなみに,石狩湾をはさんで小樽側からの増毛山地の眺めは日本離れした素晴らしいもので,撮影ポイント(毛無山展望所)もフィックスしているので,いつかゲットしたいと思っています(下図).このポイントからは,シミュレーションによると,なんと大雪山や富良野西岳なども見えているようです.

某大学ヨット部の新人訓練で湾に出たとき『あそこに見える陸地はロシアなんだよ』と冗談言うと,たいていの(本州出身の)新入生は “ロシアすげぇ” と信じてしまうという笑い話を聞いたことがあります.大丈夫なのか,某大学生.

利尻山

利尻山(1721 m)は,日本海中に孤立し道北の西海岸から 26 km 離れたところに位置する火山で,もっとも近いところにある第四紀火山・暑寒別岳から 160 km,大雪山からも 210 km 離れています.いわゆる “背弧火山” に相当するものと思われますが,その成因など火山学的な意義は調べていません.

カシミール3Dによるシミュレーションでは,留萌市西方の海岸からもその頂部が見えますが,約 200 km 離れた積丹半島の海岸まで行くと海面の下に隠れてしまい不可視です.ただし,余別岳( 1297.7 m)や,260 km 離れた羊蹄山(1892.7 m)山頂からは辛うじてその頂部が見えるという結果です.しかし,実際そうなのか...写真など実例の有無は不明です.

稚内市浜勇知付近から.正確な撮影位置は不明.焦点距離:(不明).2001年5月撮影.

稚内市浜勇知付近から.正確な撮影位置は不明.焦点距離:(不明).2001年5月撮影.

さすがに札幌から道北稚内までドライブで行く機会は少なく,特にちゃんとした一眼デジタルカメラを持つようになってからは,利尻山を撮影できた機会は残念ながらほとんど無いのが現状です.

右に示したのは,私の最初のデジタルカメラ(200 万画素!)で 2001 年5月に撮影したもので,Exif 情報がなぜか失われており焦点距離などの撮影情報は不明です.もちろん GPS も無い時代なので撮影位置もまったく不明ですが多分,稚内市~豊富町の海岸線を走る道道からと思われます.カシミール3Dのシミュレーションでは,稚内市夕来展望所からの景観がもっともよく合致しているのですが,そこから撮ったという記憶はありません.利尻山頂までの距離は 30 km と言ったところです.元の写真画質は言うまでもなく悲惨なもので,それを最新の技術で高解像度化・階調復元を施した結果で,ほとんどCGです.

利尻山は端正な形をした孤立火山ですが,このビューでは右側に肩状の張り出しがあり非対称になっています.長官山(1218.7 m)へ連なる稜線を見ているものと思われます.長官山自体は見えていないようです.早春の残雪が利尻山の地形を際立たせていて非常に印象的です.

※ なお,この2枚の写真ではいずれも利尻山の山腹中央に右上から左下に斜めに走る大きな段差状の地形が見えています.何なのかと思って地形陰影図や傾斜量図などで確認してみたのですが,思い当たるようなものは見当たりませんでした.その部分を走る谷・稜線の屈曲による錯覚のようです.

初山別村みさき台公園 から撮影.焦点距離: 200 mm.2009年8月撮影.

初山別村みさき台公園 から撮影.焦点距離: 200 mm.2009年8月撮影.

初山別村から見た,夕焼け空の下(中?)の利尻山です.直線距離は約 80 km ありますので,逆光で陰になっているということもありますが,200 mm 望遠でもさすがにその細部は良く見えません.山頂部左側の塔状急崖が印象的です.

この角度では,利尻山前面にあるいくつかの寄生火山(○○ポン山と呼ばれている)が見えるはずですが,海面上の靄で隠されています.そもそもこの逆光では無理でしょう.

なお,カシミール3Dのシミュレーションでは,さすがにこの距離になると利尻島の海岸付近は海面の “せり上がり” で隠れてしまっています.

初山別村みさき台公園から撮影.焦点距離: 75 mm.2009年8月撮影.

初山別村みさき台公園から撮影.焦点距離: 75 mm.2009年8月撮影.

※ この時は千載一遇というのか...別件の地質調査で行ったところなのですが,宿泊場所の食堂で夕食を食べているとなにか外が騒がしく,窓から見ると空に真っ赤な夕焼けが広がっていました.急いで部屋に戻ってカメラを持って岬の突端付近まで行くと,こうなっていたというわけです.

苫前-羽幌-初山別の海岸線は夕日が観光の売りにもなっていますが,ここに夕方行けばこれが見られるというようなものではなく,一生に一度くらいの確率かと思っています.この風景は 30 分くらいで夕闇になっていきました.

積丹半島

海水浴場で有名な蘭島海岸から垣間見た積丹半島の山です.湾の向こうが余市市街です.真っ白で神々しい積丹岳(1255.4 m)と余別岳(1292.7 m)が見事に見えています.天狗岳との間には両古美山・泥ノ木山・当丸山などの当丸峠周辺の山々がありますが,残念ながら手前の山で隠されて見えていません.

積丹半島の山々を一望に見ることができるポイントはそう多くありません.厚田・石狩海岸付近から石狩湾をはさんで見ることができますが,海の向こうに遠く見えるものなので,なかなか難しい点があります.午後になって逆光になると海面上ということもあり haze で視程が厳しくなるので,冬季の午前中しかないのかなと思われます.

噴火湾(内浦湾)の山々

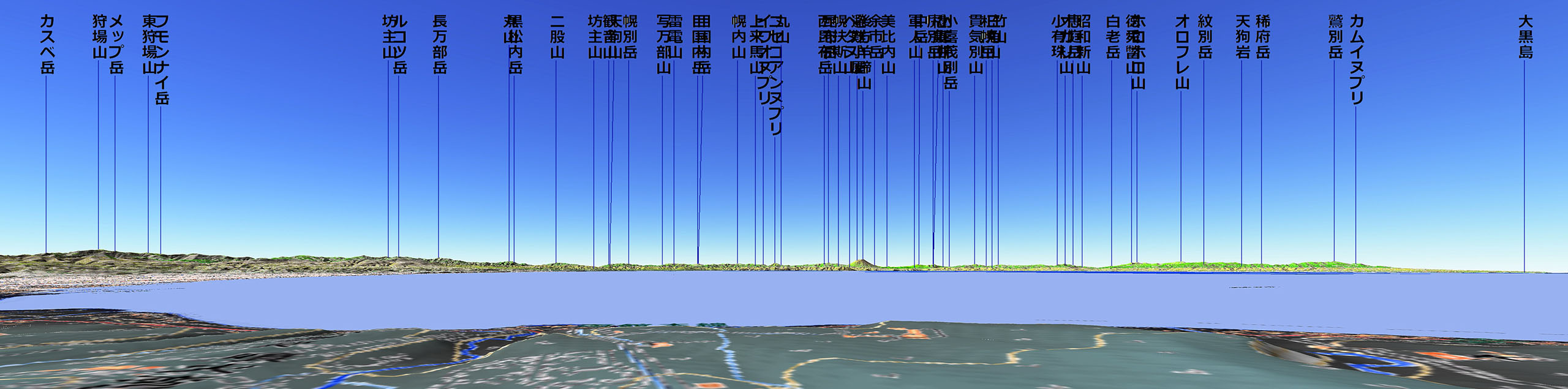

先日函館に出張したのですが,その行き帰りに見た噴火湾(内浦湾)周辺の山々の景観は,いまさらながら非常に印象的なものでした.帰札してさっそくカシミール3Dでシミュレーションしてみると “そうだったのか!” がゾロゾロと.代表的なビューポイントはおそらく北東・南西側に二つあります.

下にあげたのは後者で,八雲町の『噴火湾パノラマパーク』(公式認定ビューポイント?!)からのものです.山名がごちゃついてますが,望遠設定でそれぞれ確認しています.左側は渡島半島日本海側の狩場山,中央にはニセコ~羊蹄山~洞爺,右側は室蘭までがすべて見えています.その後ろには,余市岳~無意根山~札幌岳の札幌西方山地と恵庭岳(!)も頂上だけが辛うじて見えます.

反対側(有珠山SA)から見た景観も,羊蹄山~狩場山~駒ヶ岳から恵山までが見えており,壮大なものです.もちろん実際には視程が必要なので,それらの視認や写真撮影は,秋~冬季の好天時でそれぞれ午前早くと午後遅くに限られるでしょう.

しかしなにしろ,ビューポイントが札幌から遠いというのが最大のネックです.今回は天候とスケジュールの問題で写真は撮れませんでした.ということで,成算はまったく無いのですが.

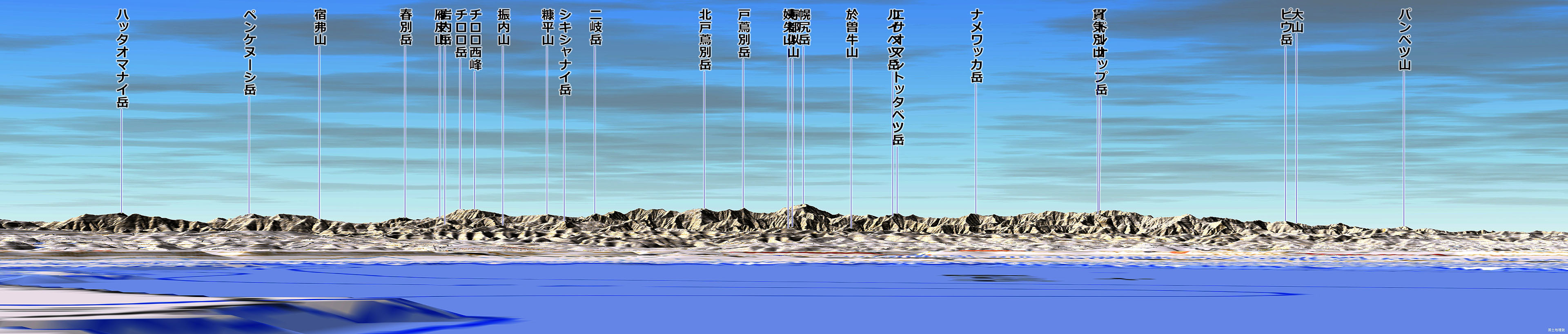

知床連山

世界自然遺産にも指定されている北海道の代表的な火山地帯(=千島火山弧の一部)・知床連山ですが...何度も行っているところなのに不思議ですが,私はほとんどその姿を写真に収めることができていません.逆光だったり,雲に隠れていたり,猛吹雪でホテルに閉じ込められそうになってそれどころではなかったり...運が無いのでしょう.

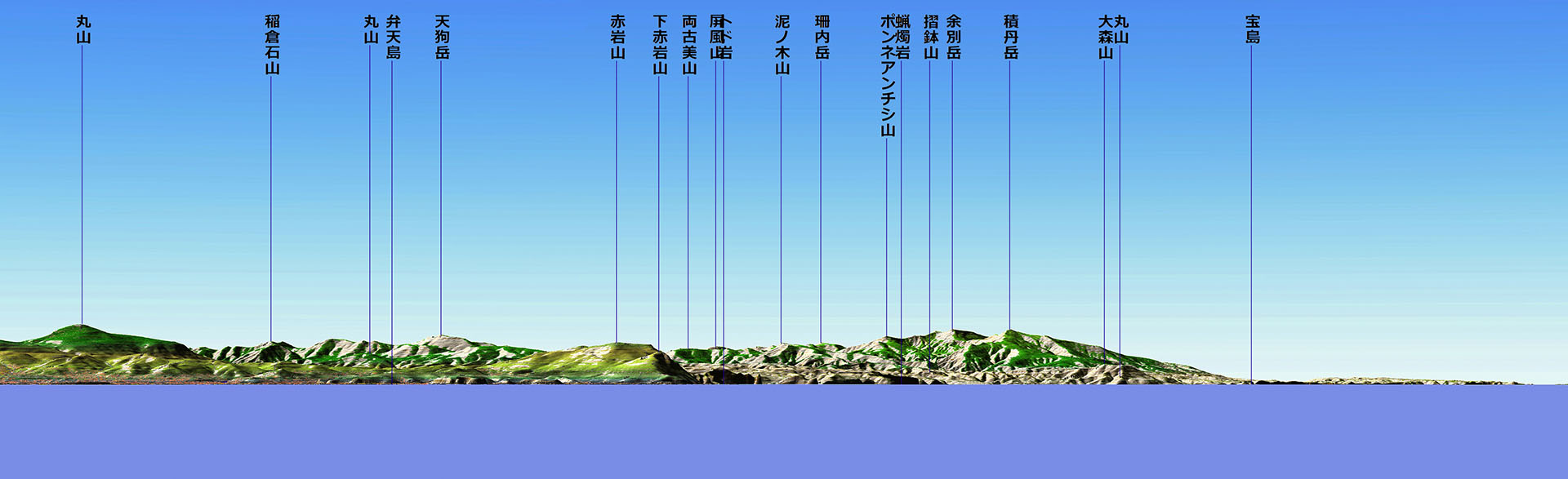

下に示したのは,有名な小清水原生花園からの景観シミュレーションです.ちょっと遠いのですが,斜里まで行くと少しパースがきつくなってしまいます.斜里岳の端正さが素晴らしいです.この反対側,例えば野付半島あたりからのビューもシミュレートしていますがそちらも捨てがたいので,なんとか機会がないものかと考えているのですが,札幌からは遠い...