Excuse:私は断層や活断層・変動地形の専門家ではありません.それどころか,過去に行った地質研究の中でそれらを扱ったことなど一度もありません.要するに素人というかせいぜい学生レベルのものです.したがって,その道の専門家から見れば下の内容の多くは多分,間違っている・的外れなものでしょう.そういう意味で,このテーマについて自分自身勉強しながら “一般ブログレベル” で気楽に・無責任に・楽しんで・challenging に 間違うことを恐れずに(!)書いてみたいと思います.

はじめに

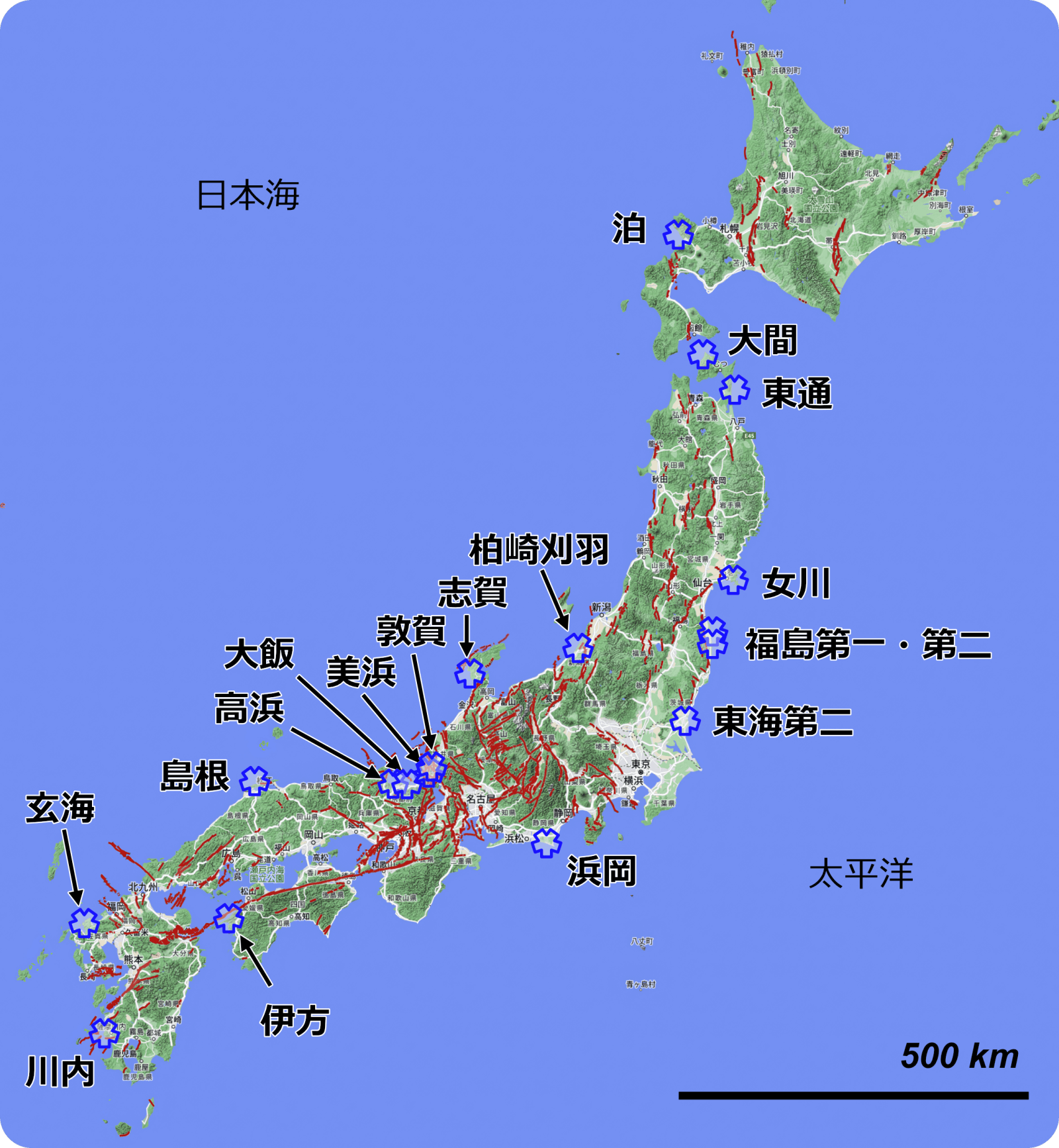

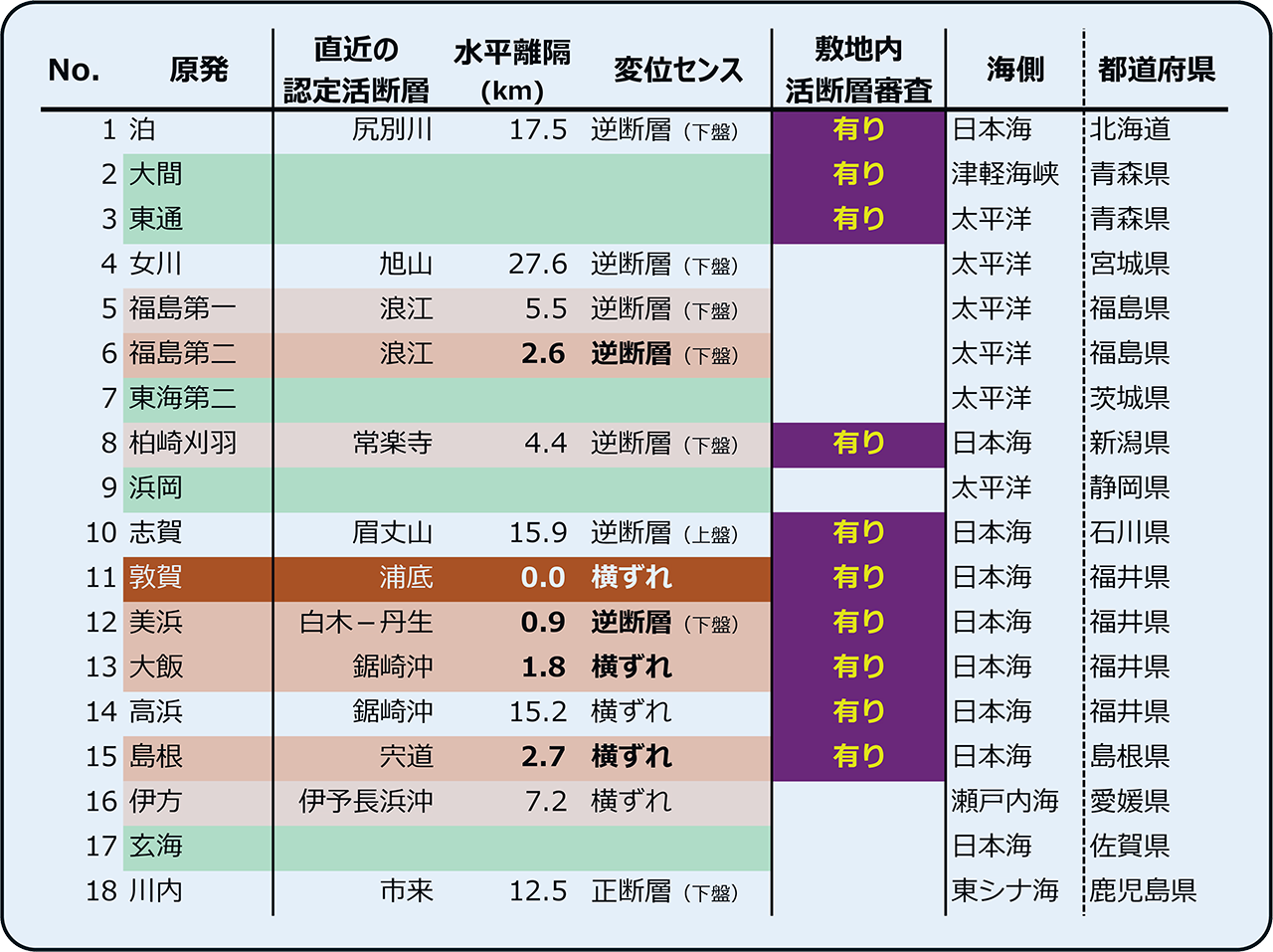

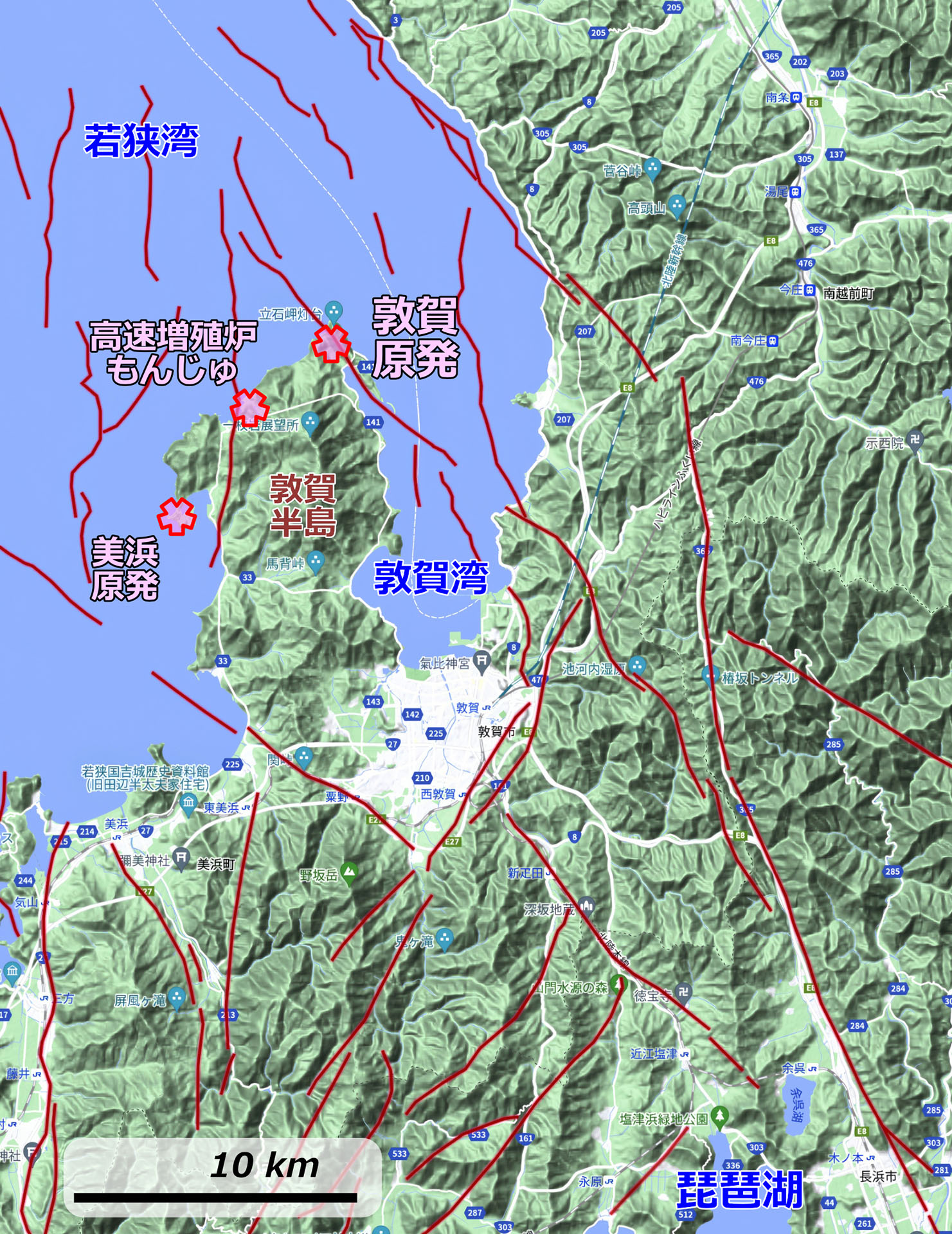

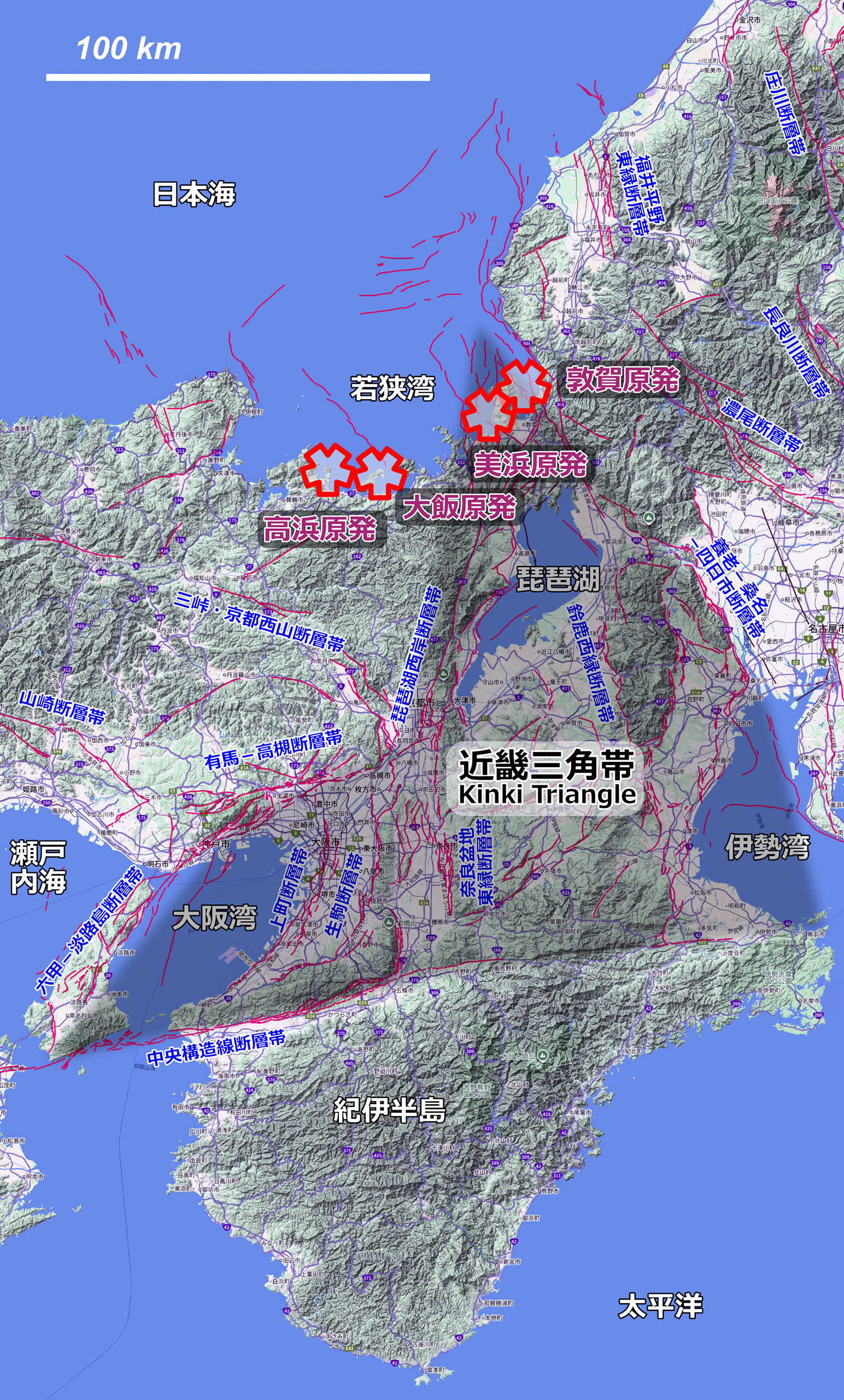

唐突な話ですが...原子力規制委員会のルールでは,活断層上にある原発は稼働が認められません.まったく妥当なルールと思われますが,そもそもそういう可能性が現実に存在するということ自体が私には驚きです.そんなの書類上の計画時点で排除されているはずで,当り前だろというか.何故そんなルールがいまさら(複数の原発で)取り沙汰されているのでしょう?

そこからさらに湧いてくる疑問は...そもそも活断層というものはどう定義され認識・同定されているのでしょうか? さらに,その親概念である『断層』とはいったい何ものなのでしょうか?

私は地質学(地層学)を長年やってきた人間ですが,それらを自問してみると,明確に・簡潔に答えることができません.それが,このアーティクルを書いた理由です.

断層とは

私の(無駄に長い?)地層学キャリアの中では,断層というものはほとんどの場合,野外観察データの地層学的統合を阻む単なる『邪魔もの』でした.

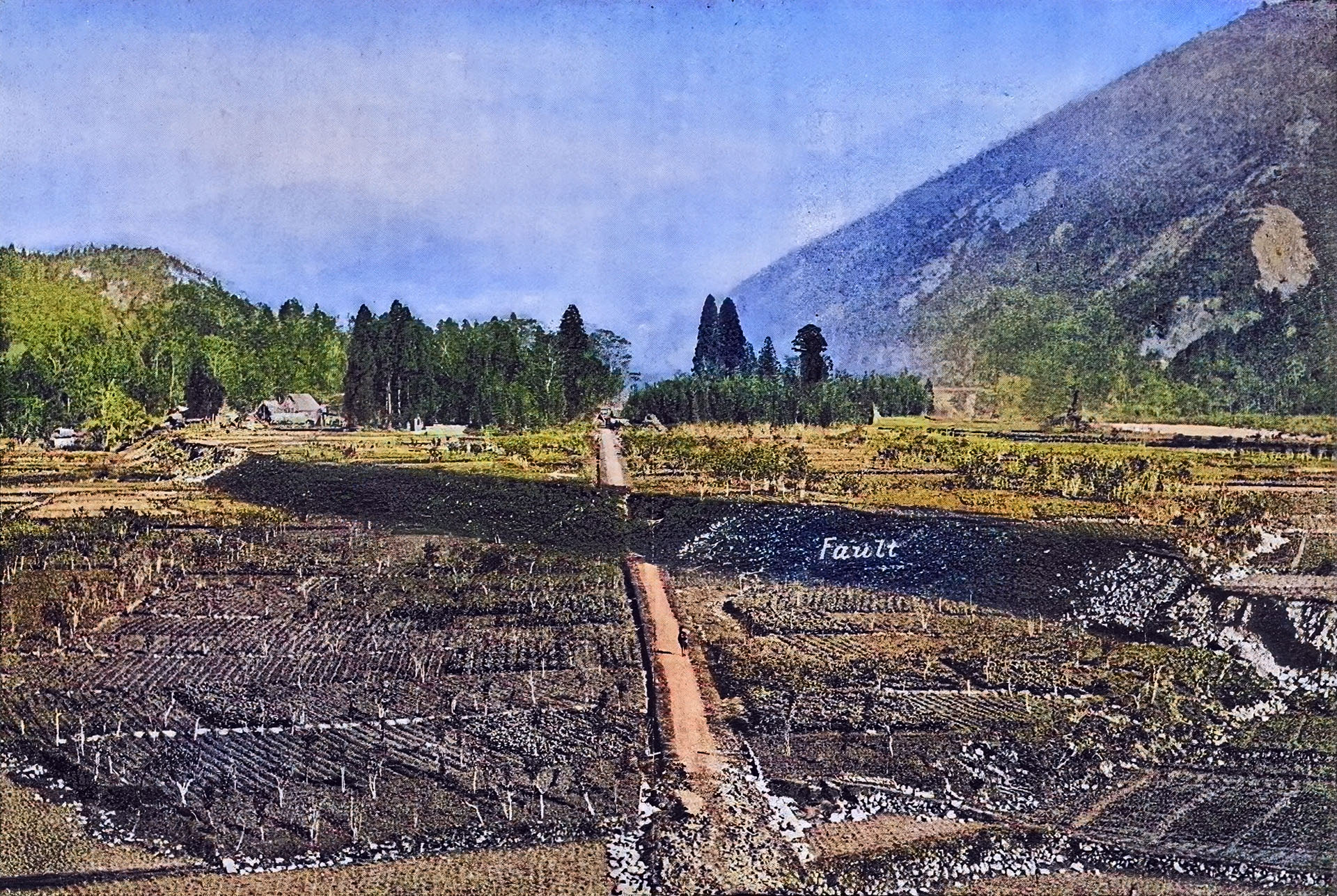

推定断層だらけの南部北上古生層地質図の例.乱雑なモザイクが散らばっているとも見える.川村原図.

推定断層だらけの南部北上古生層地質図の例.乱雑なモザイクが散らばっているとも見える.川村原図.

特に,キャリア前半部を過ごした南部北上古生層ではその傾向が著しいものでした.これは黒歴史ページに書くべきことかもしれませんが...私を含めて研究者の多くは地質図に数多くの断層を描き込んでいながら(右図参照),断層自体の観察結果を記録したり写真を撮ることはまれでした.その大部分は野外で観察されない『推定断層』だったからです.あまりに推定断層だらけなので,地質図上では実在断層と区別せずに(!),どちらも実線で描いていました.ある意味では,“マップ上の地層分布の不連続を説明するために断層を作り出している” ようなものだったと言っても過言ではありません.たまに露頭で実際に断層を目にしても,あ~断層かぁ,程度のものでした.

要するに,私(達)には断層というものに対する適切な科学的リテラシーがないままに古生層の層序学をやっていた(!)わけです.

そのため,私の地質画像ライブラリの中には,断層の写真というものがほとんどありません.下に示したのは,その一例というか...探してみてもこれくらいしかありませんでした.AとBは 1970-80年代の撮影で,南部北上古生層の中で地質学的に大きな意味を持つ例外的なものですが,断層というものが私にとっていかに余計なものだったかが分かります.

断層の定義

あまり真面目に考えていなかった断層(fault)というものの定義を,とりあえず教科書的に調べてみました.まずは,Wikipedia 日本語版 ・英語版 での定義です.

・断層とは、地下の地層もしくは岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれ動いて食い違いが生じた状態を言う。

・Fault is a planar fracture or discontinuity in a volume of rock across which there has been significant displacement as a result of rock-mass movements.

ここで気になるのは,日本語版 Wikipedia が断層を “状態” と表現している点です.英語版 Wikipedia では “fracture or discontinuity” とあり,実体でもあり状態でもあるという 50:50 の表現になっています(後述).

次に,定番の地質学用語辞書 Glossary of Geology, Fifth Edition ではこうなっています.

・fault: A discrete surface or zone of discrete surfaces separating two rock masses across which one mass has slid past the other.

この定義では,断層は不連続 “面” であるとしています.つまり実体です.私自身も,断層というものは “状態” ではなく地質学的な実体だと考えています.例えば,“両層の関係は断層である” という表現には強い違和感(関係=断層?)があり,“両層間には断層が存在する”・“両層は断層関係にある” などと書くようにしています.それがどうした?たいした違いは無いだろうと言われそうですが.

なお,断層の中には実体である “面” を認識できないもの(“面なし断層”)もあるとされています.実体だと言っているのに困ってしまいますね.これについては後の方で述べます.

※ 蛇足ですが,断層が “面” であるならば,断層面(fault plane)という語は『白い白馬表現』ということになります.上記 Glossary of Geology では "fault plane: A fault surface that is more or less planar" ともろに書かれているのですが,plane と surface の語学的差異は私には判断できません.ネット検索でヒットした このページ には『plane:仮想的,surface:具体的』と書かれています.なるほどと思うのですが,この方も言っているように,どこかしっくりきません.例えば,地層学・堆積学で普通に使われる層理面(bedding plane)という語は,明らかに仮想的ではなく具体的に存在して目に見えるものです(右写真).このへんをどう考えたらよいのか...正直お手上げです.

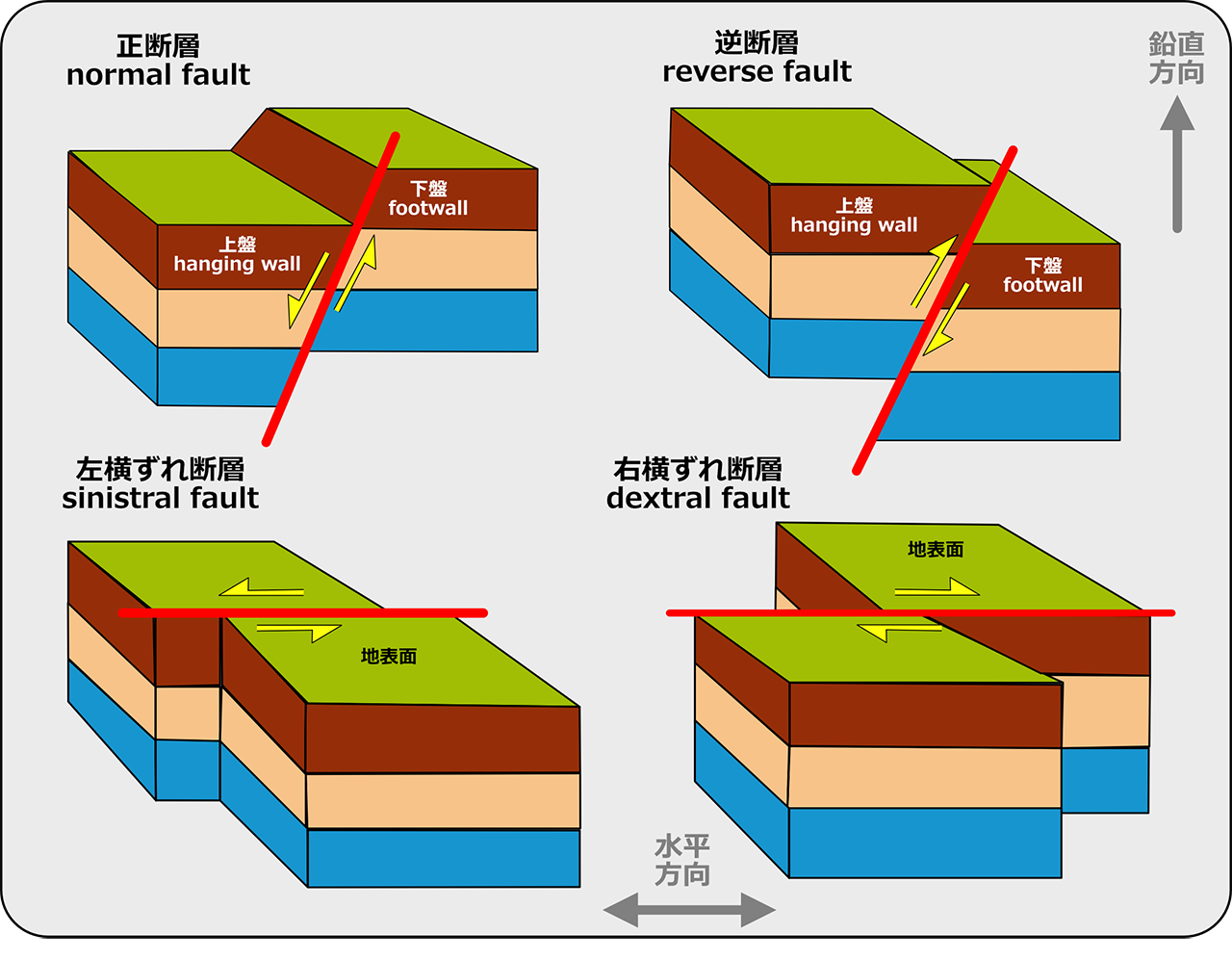

断層のずれタイプ

断層の一般的なタイプ.“ずれ” のタイプによる分類.地震調査研究推進本部による図を参考に作成したもの.

断層の一般的なタイプ.“ずれ” のタイプによる分類.地震調査研究推進本部による図を参考に作成したもの.

断層には,いろいろな “ずれ” のタイプがあるのはご存じの通りです.一般的には,『正断層 normal fault』『逆断層 reverse fault』『横ずれ断層 transcurrent, strike-slip, lateral fault』の三つのタイプがあり,横ずれ断層には,左横ずれ(sinistral)と右横ずれ(dextral)の二つのサブタイプがあります(左図).ここまでが教科書的な記述で,誰にも異論はないでしょう.

しかし...私は構造地質学の専門家ではありません.そういう勝手なアタマで考えると,この図のような巷でよく見る断層の『区分』にはどうもしっくりとこないものがあります.単に私の勘違いというか見識不足かもしれないのですが...例えば上にあげた 日本語版 Wikipedia の断層のページ には『逆断層は圧縮応力、正断層は引張応力によって生じ、横ずれ断層は圧縮応力と引張応力のいずれかまたは両方によって生じる』とあります.これは,はたして本当なのでしょうか?

そのへんのことは過去に地質ブログに書いていますが,どうも品格と科学的正確さに欠けており,さすがにこの本編中に含めることは憚られます.そこで,上に示した教科書的区分に特殊なタイプの補足も加えて,-断層のパラドックス- として別 PDF にまとめてみました.その要点は『断層には正断層も逆断層もない(!)』という身も蓋もない “邪推・暴論” です.なお,この PDF 中でパラドックスのシンボルとして使っているのは,有名な Penrose triangle です.

断層の語源

『断層』の英語表記は言うまでもなく fault ですが,なぜ断層が『失敗・欠点』ということになるんでしょう? ある辞書によると,ラテン語の “だまされること” が語源とありますが,確認できませんでした.英語版 Wikipedia にも語源についての記述はありません.下は,私の “聞いた話記憶” による断層(fault)の語源です.真偽不明.

舞台は18世紀のイギリス,産業革命のころです.産業革命を支えたエネルギー資源はもちろん石炭ですが,地層そのものである石炭をその層に沿って掘り進めていくと,突然消えてしまう場合があります.その原因は我々にはすぐに想像できますが,石炭層が断層で切断されてどこかにずれてしまったためです.つまり掘削は断層によって失敗(fault)したわけです.それで,地層が切断されてずれ動くこと(断層)を fault と呼ぶようになったと...ほんとなんでしょうか?

ちなみに断層の上盤(hanging wall)・下盤(footwall)という表現も,当時のイギリスの炭鉱用語から来ているそうです.

断層の認識類型

断層は,上に述べたように地質学的な実体なので,観察によって認識できるものです.ただし,『実物観察』ではなく地球物理学的な『観測』によって認識される断層というのもあります.それらの類型としては,以下のようなものがあります.なおこれらの名称や英語表現は,必ずしも広く認められたものではなく,私のオリジナルな表現を含みます.

・『実在断層 actual fault』: “図示された断層線上で実際十分に実在が観察されているのか?” “そもそも実在しない断層なんてあるのか?” と考えると,あまり意味のある類型ではないような気もします.ある意味では,下記の推定断層の対語として使われているだけとも言えます.例えば,最近の産総研地質図幅では推定断層の語とともに使用されていません.

・『推定断層 assumed fault』: 断層そのものが観察されるわけではありませんが,他の観察(地質分布・地形特徴など)によってその存在が推定されるものです.

・『伏在断層 concealed fault』: 推定断層と一部同義ですが,実在の断層が新期地層の被覆などによって隠されていてその存在が推定・予想されるというものです.被覆されていない両端部が無いと描けないなど,ある意味では単なる地質図作画上の存在で,特に地質学的な意味を持つものでは必ずしもありません.

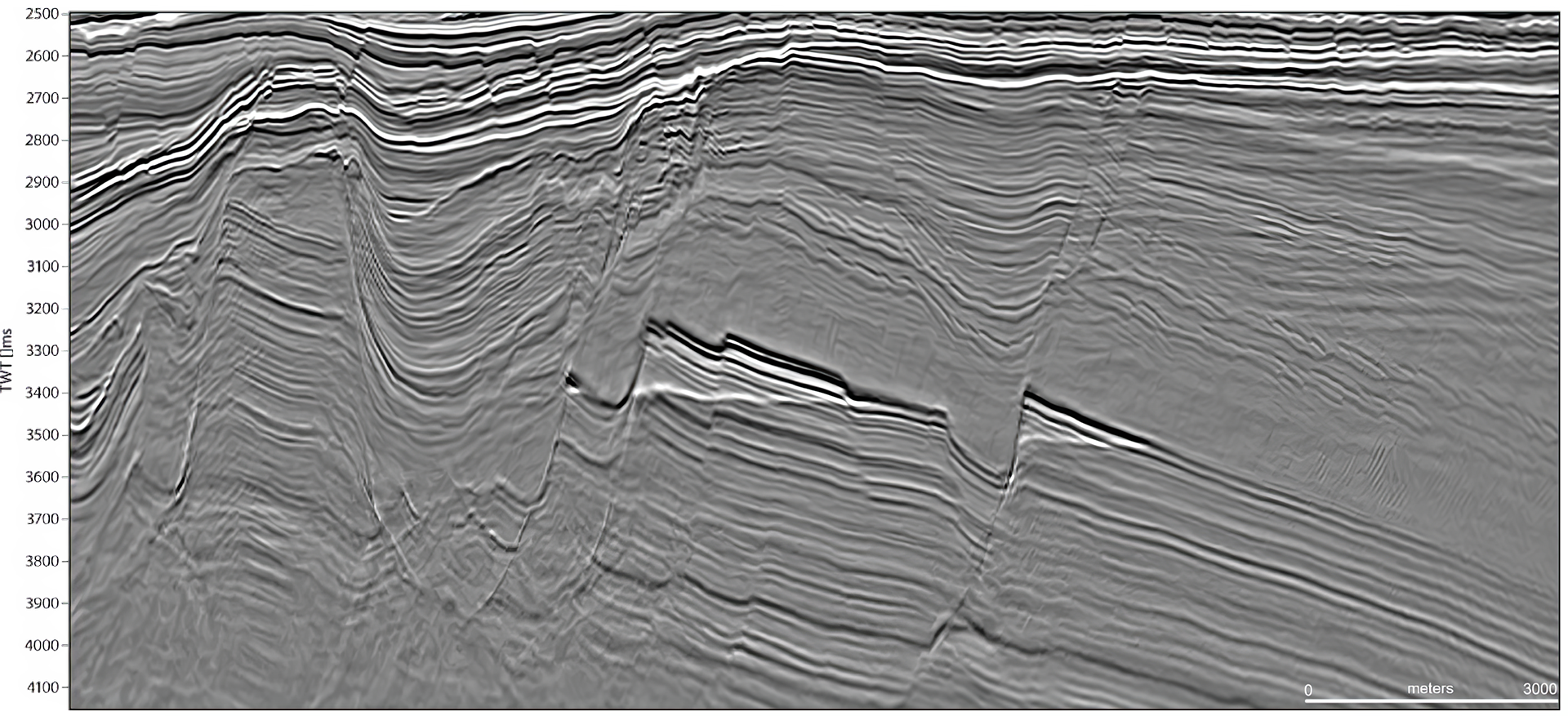

速度断面断層の例.NORWEGIAN PETROLEUM による.断面の縦方向は約 12 km.

速度断面断層の例.NORWEGIAN PETROLEUM による.断面の縦方向は約 12 km.

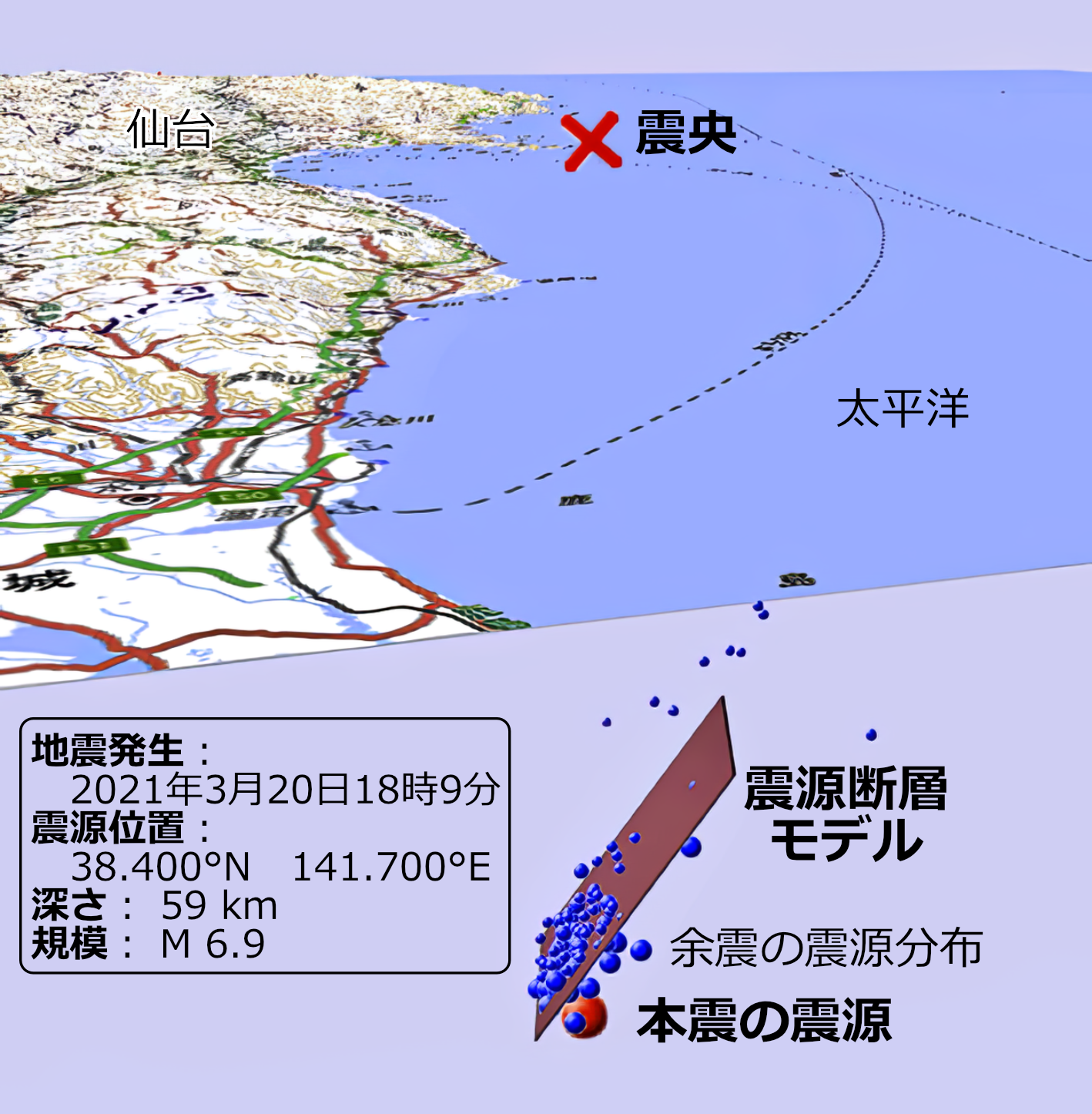

震源断層のモデル例.国土地理院地殻変動研究室 で公開されている震源断層・震源分布の KML データを使用し国土地理院地理院地図サイトで作成.縦方向を3倍に強調している.

震源断層のモデル例.国土地理院地殻変動研究室 で公開されている震源断層・震源分布の KML データを使用し国土地理院地理院地図サイトで作成.縦方向を3倍に強調している.

・『速度断面断層 seismic-profile fault』: 実体が観察できるわけではありませんが,地震波速度断面という地球物理学的観測によって得られる密度差層状構造の中で断層として認識されるものです(右図上).

・『震源断層 hypocenter fault』: 発生した地震のデータから得られる発震機構から推定されるもので,これも実態は観察できず観測によってのみ認識されるものです(右図下).

・『地震断層 earthquake fault』: 震源断層(の延長部)が地表に現れたもの.活断層とほぼ同義のものですが,“実際にいま(先ほど)起こった地震” の震源断層が地表露出したものということになります.

特殊な断層タイプ

ここに “特殊な断層” として挙げるのは,考え方によっては特殊でも何でもないものかもしれません.断層というのは奥が深いと言うのか...あまり考え過ぎると一体何が断層の本質なのか,だんだん分からなくなってきます.なんにせよ単純に『n元論』には陥らない方が良いという戒めでしょう.

ノンテクトニック断層

『ノンテクトニックな non-tectonic』というからには,その対概念は『テクトニックな tectonic』ということになります.つまり断層というのは,特にノンテクトニックと断らない限り,一般にテクトニックであるということにもなります.本アーティクルでの断層の扱いも,ほぼそういった意味合いです.

永田(2018)のレビュー論文では,『ノンテクトニック構造は,文字どおり,広域的な造構応力場を反映した造構性テクトニックな)のものではない構造である.「テクトニック」が地殻から上部マントルにかけての運動に対する用語なので,「ノンテクトニック」はそうでないもの,つまり,より局所的な応力場,多くは海底面を含む地表面に近い場所で,重力の大きな影響の下に形成された地質構造である』と明確に書かれています.

ノンテクトニック断層は “ノンテクトニック構造” の中の一つのカテゴリーですが,さらに『重力性ノンテクトニック断層』『地震性ノンテクトニック断層』『火山活動による断層』『地盤沈下や岩盤の膨張・空洞形成に伴う断層』に区分されています.

しかし永田(2018)は同時に,野外でテクトニック-ノンテクトニック構造を識別するには困難な場合があり,場合によっては両者は『複成 polygenic・複合 complex 構造』を示すとも述べています.

これは参りました...というか,我々の地質現象観察が重力支配場 ≒ 地表(・海底)面にほぼ限られている事を鑑みると,永田(2018)も述べているように,両者についての『二分法はあまり意味を持たない』ものなのでしょう(といったシメで良いものか...?).

永田秀尚(2018)ノンテクトニック地質構造の研究:研究事例と展望.地質学雑誌,124, 899-912.

副次的断層

日本語Wikipedia の断層項目ページ には,断層のタイプ?として『subordinate fault』というものが上げられています.日本語名称は “お付き合い地震断層” というちょっとふざけた?ものです.どういうものかというと『他の地震の結果として受動的に断層が動いた』ものだそうです.このネタモトとなった記事は既に削除されています.多分 このへん がそのオリジンなのでしょう.正式な論文になっているかは不明です.

“subordinate fault” は,こちらの記事 では『副次的断層』と和訳されていて,『周辺で地震が繰り返されたことによって地表部の地層が変形したもの』となっています.そのネタモトとなった新聞記事は既に削除されていますが,より詳細な記載が PDF で公開 されています.

これらは,上記の永田(2018)の “地震性ノンテクトニック断層” とほぼ同義です.しかし『副次的断層 subordinate fault』という用語は,構造地質学分野では主断層に対する従属的・副次的なものについて単に適用される場合があり,上のような “お付き合い” といった成因的な意味を含まず,もちろん地震断層に連続しないといった観点も含まれません.個人的には,『受動的断層 passive fault』という表現の方が適当なのでは?と感じます.しかしそうすると,“受動的活断層”(などというものがあればの話ですが)は『passive active fault』 というワケワカの英語表記になってしまいます...これはダメかも.

ところで,“お付き合い断層” でも地震性ノンテクトニック断層でも,基本的には地表(付近)における変形現象です.それでは,『地下深部での受動的断層』というのは,あり得ないのでしょうか? 例えば,地震動は(当たり前ですが)地表にだけ伝わるものではないので,地下深部に存在する既存断層がそのインパクトによって再動するということはないのでしょうか?あるいは,地震の発生によって “応力の再配分” みたいなことが広域的に起こって既存断層が動いてしまうとか...前者はノンテクトニックですが,後者はテクトニックです.まあ,単なる想像というか妄想なので,このへんでやめておきます.

“面なし断層”

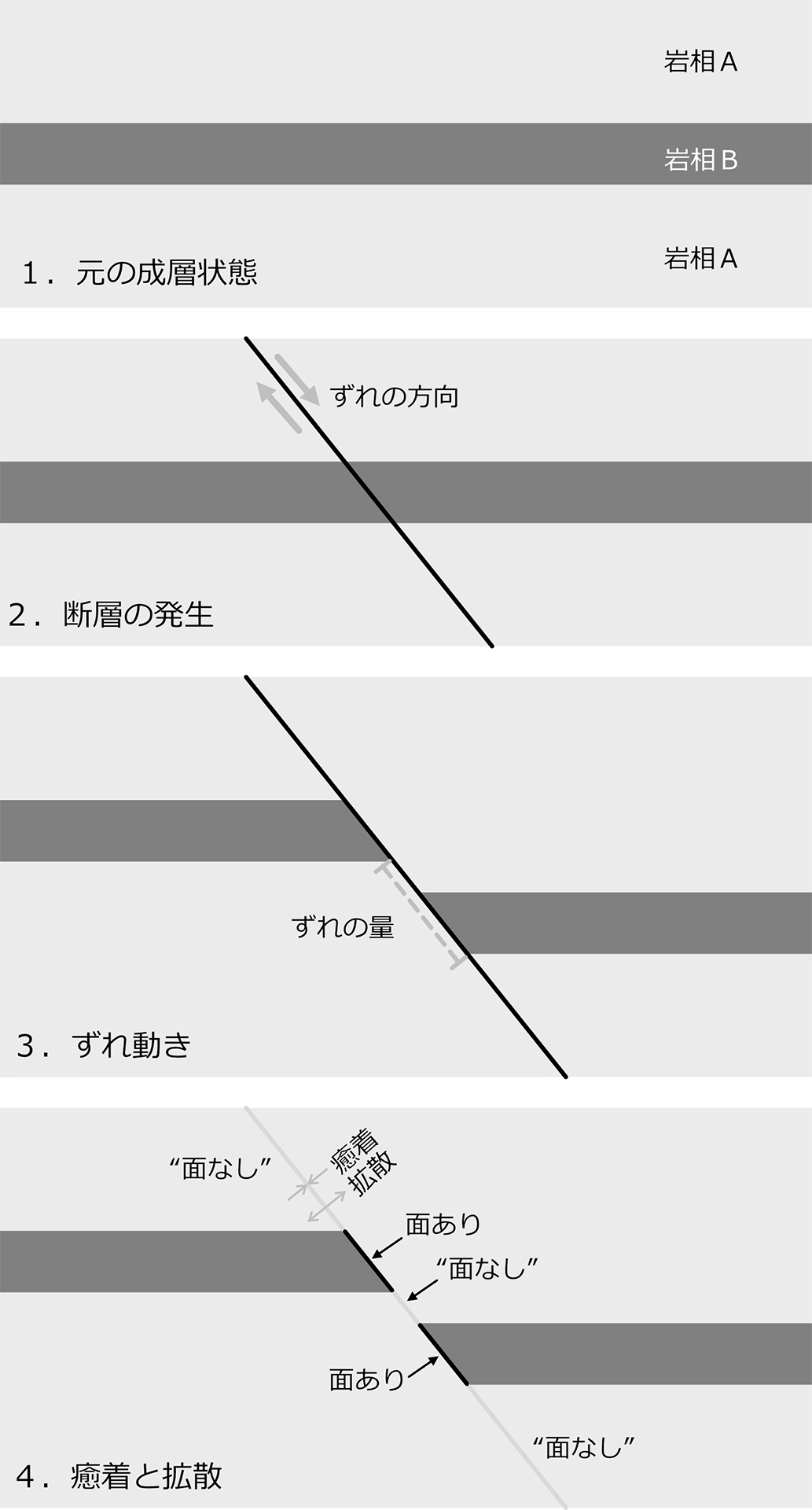

面なし断層の模式図.井尻ほか(1955)を参考にして作ったもの.

面なし断層の模式図.井尻ほか(1955)を参考にして作ったもの.

おそらく後に述べる活断層の判定に関わってくることだと思いますので,『面なし断層(planeless fault)』というものについて触れておきたいと思います.

面なし断層は,井尻ほか(1955)によって規定されたものです.井尻さんは記すまでもなく古生物学者ですので,断層の記載や概念を扱った論文の筆頭著者というのは,地質学における “専門分化” の強くなかった時代というものかもしれませんが,さすがだなと思います.

この論文で記述された面なし断層の成因は右図のようなものです.

井尻正二・藤田至則・陶山国男(1955)“面なし断層”(Planeless Fault).地球科学,No.24, 12-19.

なお,“planeless fault” という用語は,海外ではまったく使われていないようです.もしかするとそういった概念そのものがないのかもしれません.もっとも似たものは,井尻ほか(1955)も指摘しているように,“準同時性断層 penecontemporaneous fault” でしょう.英語が長いです.何に対して準同時なのかと言うと『堆積』です.つまり正確に言えば “堆積準同時性断層” なんでしょうけど,長くなるので誰もそうは表現していません.Glossary of Geology には,以下のように説明されています.

penecontemporaneous faulting: A deformation occurring in sediment or partially lithified rock, soon after the deposition of the strata involved, and caused by gravitational sliding or slumping.

つまり,準同時性断層は重力すべり・スランプによって生成したものと限定されているわけです.実際,“penecontemporaneous fault” を google, Bing で検索しても,そのものはヒットしてきません.Wikipedia にも項目が無いようです.ヒット項目のほぼすべては “penecontemporaneous deformation” で,fault はその一つという扱いになっています.

井尻ほか(1955)は,面なし断層は準同時性断層とは『同じ現象ではない』と述べています.多分両者は,異なるというよりは包含関係(前者 ⊇ 後者)を持つ概念なのでしょう.井尻ほか(1955)では面なし断層は堆積物が固結する以前の断層運動によって生じたとしており,明示的ではありませんがスランプなどのノンテクトニックなもの(ばかり?)ではないという扱いをしています.

この指摘は今にしてみると先駆的で,ある意味重要なものだと思います.しかし,第四系・新第三系の中の断層露頭写真を Google などでいろいろ閲覧してみると,面があるか無いかというのは『程度問題』というか,見えるか見えないかという主観的曖昧さの中に入ってしまうような気もします.

つまり結論として...ある断層を『面なし断層』と呼んだ(・認定した)として,その断層がテクトニックともノンテクトニックとも規定できたわけではない...当たり前のことですが.

断層の不問性

非常に重要というか注意しなくてはいけないと思うのは,断層の定義の中には『規模』と『成因』が含まれていない(!)ということです.信じられませんが,上に紹介したようにどの定義例にも入っていません.これは,次のようなことを意味します.

・『規模不問性 magnitude independency』: 転位量が 数百 km でも数十 mでも,極端に言うと 1μ であろうと,断層の定義には関係しません.したがって,転位量が 1μ の “肉眼で見えない” 断層というのも存在し得ます.

・『成因不問性 genetic independency』: テクトニックでもノンテクトニックでも,広域応力でも重力性でも,極端な場合自然生成であろうと人工的であろうと,とにかく上の定義に当てはまれば,断層です.地すべりや表層クリープによるすべり面もすべて断層になります.

単なる重箱論法だと思われるかもしれませんが...これらは,後に述べる『活断層』の問題を考える上で,実際に考慮すべきことになって来るような気がします.

・アメリカの有名なロック・グループ Doobie Brothers のヒットアルバムに『Livin' on the Fault Line』(1977 年発売)というのがあり,その中には同名曲も収められています.私も当時すぐ買いました.アルバムジャケットは,おそらく映画 “猿の惑星” の有名なラストシーンのパロディになっていて,海岸に埋まった高層ビル(サンフランシスコのトランスアメリカ・ピラミッド)の先端が見えているというものです.

・で,アルバム(vinyl ですよ)発売当初の “歌詞カード” には当時の慣習で和訳が添えられていましたが,“Livin' on the Fault Line” は “我々は間違った方向に生きている” と訳されていました.地質屋にはすぐ分かりますが “Fault Line” は “断層線” で,Doobie Brothers はウェストコーストのグループですから,“地下には私たちを揺り動かす世界があるのに私たちはそれを忘れている” といった歌詞を読んでみれば分かるように,これは地震断層である『サンアンドレアス断層』のことを指しています.

・現在のネットでこの曲のことを検索してみると,そういう誤訳・誤解をしているものは無く,1970年代当時の文系出身?訳者の地球科学意識の欠如を示しているものなのかな...と興味深いです.逆に見れば,現在はそういった地球科学現象についてのリテラシーが社会に十分に浸透しているとも感じます.若干楽観的ですが.

活断層とは?

やっと本題に入れます.『活断層(active fault)』というのは文字通り,今現在生きて活動している断層のことです.ただし,生きているとは言っても,現在この時点でリアルタイムに動いているというわけではありません.“今現在噴火していない活火山” と同様に『今後も活動する可能性がある断層』ということになります.可能性とか書いてしまうと,少し(かなり)曖昧です.

活断層の定義

活断層は断層の部分集合なので,親集合である断層の定義は活断層にすべて当てはまります(当てはまらなくてはいけません).つまり,断層の定義の中には『規模』と『成因』が含まれていませんので,活断層の定義にも入っていません.

例えば,地すべりや重力クリープによって形成された “ノンテクトニック断層” であっても,まだ動く可能性があれば『活断層』です.また,断層による転位量が定義に入っていないため,顕微鏡的なスリップであっても,まだ動く可能性があれば『活断層』です.誰もそうは思ってはいませんが,形式論理的にはそうなってしまいます.

なお活断層の定義の中には,親概念からの継承として地質学的・地形学的手法では認識できない『地球物理学的な断層』も含まれてしまいますが,誰もそれらを活断層とは扱ってはいません.『地球物理学的な断層』とは,断層の本質の項で述べた速度断面断層と震源断層です.一般に活断層として認識され名前が付いているものは,断層露頭や断層地形として地表(あるいは海底)に現れているものとなっています.『地球物理学的な断層』に固有名詞が付されることは一般にありませんので,それらが下の条件を満たしていても,○○(活)断層と呼ばれることは無いようです.

活断層の活動時期要件

活断層の定義は(断層の定義)&&(活動の時期)という論理式で表現できます.親概念である断層の定義は上に述べた通りですので,問題となるのは『活動の時期』です.一般に用いられているその条件を,いくつかあげておきます.Wikipedia については既出なのでリンクを省略します.

・「断層」のうち、特に数十万年前以降に繰り返し活動し、将来も活動すると考えられる断層のことを「活断層」と呼んでいます.(国土地理院サイト)

・活断層とは、最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動することが推定される断層のことです。(地震調査研究推進本部)

・活断層とは、「断層」のうち、最近の地質時代(特に数十万年前以降)に繰り返し活動し、将来も活動すると推定される断層のことをいう゜(日本語 Wikipedia)

・active fault is a fault that is likely to become the source of another earthquake sometime in the future. Geologists commonly consider faults to be active if there has been movement observed or evidence of seismic activity during the last 10,000 years.(English Wikipedia)

・active fault: A fault on which slip has occurred recently and is likely to occur in the future. Active faults are the locus of contemporary elastic strain accumulation, seismicity, or fault creep. (Glossary of Geology).

英語版 Wikipedia だけが,活断層と地震活動を 1:1 に結びつけているのが気になってしまいますが,他のものはそういう強い関連付けはしておらず,単に断層の『活動』が “最近の地質時代” に起こったものという観点になっています.

それでは, “最近の地質時代” とは具体的にいつのことなのでしょうか? これについては,定義母体ごとにかなりの相違点が見られ,門外漢としてはどう考えたらよいのか悩んでしまいます.“厳しい” 順に列挙すると以下のようになります.

# 日本国内での定義

・第四紀(約 250 万年前から現在まで)by「新編日本の活断層」

・数十万年前以降 by 国土地理院サイト

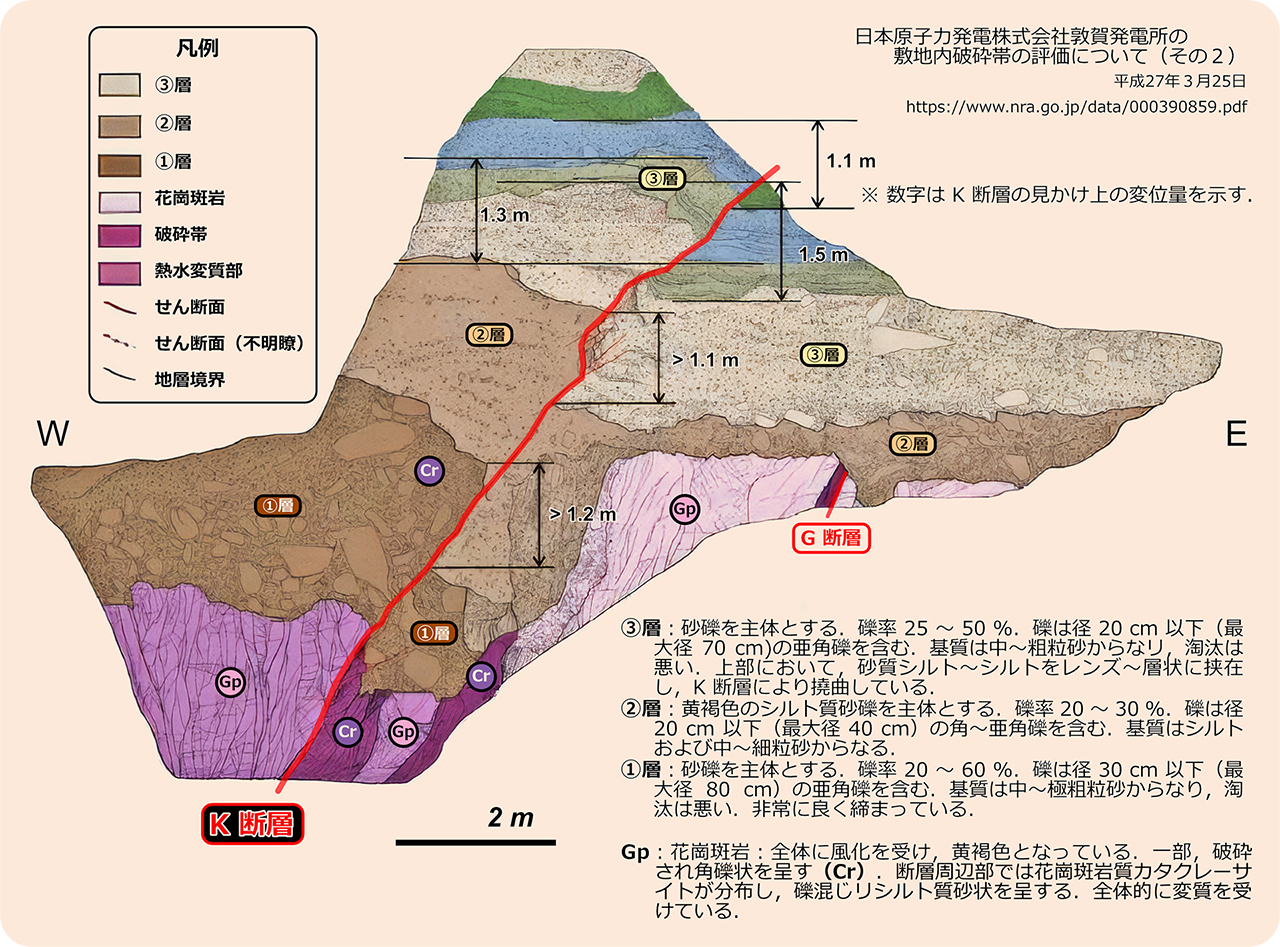

・12 万~13 万年前以降 by 原子力規制委員会

# 海外での定義

・"during the last 10,000 years" by Wikipedia (English)

・"have moved one or more times in the last 10,000 years" by USGS Earthquake Hazards Program.

・"approximately the last 10000 years" by Seismofaults.eu hosted by INGV (ISTITUTE NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA)

・"have moved in the last 120,000 years" by The Encyclopedia of New Zealand.

この中で “数十万年前” というのはおそらく中期更新世以降,“12 万年前” というのは後期更新世以降,“1 万年前” というのは完新世という地質年代区分の区切りを表しているのでしょう.

全体としてみると,国内では中期~後期更新世以降,海外では完新世以降というのが主流のようです.海外ではそれ以外の区切りを見つけるのは難しく,今のところ見つけたのはニュージーランドでのものだけでした.また海外の活断層の定義では,そもそも活動時期による区切りを入れていないものが多く,『将来地震活動を起こす可能性』という観点が多いです.こういった違いがどこから来るのかは,私には不明です.

で,さすがに第四紀全部(260 万年前!)というのは活断層というものを “実務的” に扱うには縛りがきつ過ぎるとして,最後の活動が中期更新世までさかのぼるというのも,個人的には安全側に振りすぎているような感じがします.数十万年前に最後に活動してその後活動の痕跡の無いものを,人間社会との関係において『生きている断層』と考えるべきなのか(下記注 参照)...ちょっと疑問です.

個人的には,English Wikipedia(元ネタは USGS)の1万年前あたりがちょうどよい落としどころかとも思っています.少し楽観的かもしれませんが.これについては,最後の章 でまた述べたいと思います.

※ 活断層と似たような意味あいを持つ地質現象として,活火山(active volcano)があります.火山噴火予知連絡会によると,『概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山』と定義されています.過去1万年以内というのは要するに第四紀完新世という意味です.

・原子力規制委員会の新規制基準に対する誤解と言うか,読み違いがあったので訂正しました.お役所文書というのは科学論文と違った書き方をするのでなかなか手強い.

・具体的には,原子力規制委員会の新規制基準(2013年~)で活動時期要件が『40万年前より新しい』とされたと書いた部分です.そういう事実はなく,新規制基準では『12~13万年前前後の上載地層が得られない場合,必要に応じて 13~40 万年前の地層を上載地層として検討して良い』とされただだけで,12~13万年前より新しいという活動時代要件が変更されたわけではありません..

・なぜこのような “但し書き” が新規制基準でわざわざ『厳格化基準』として加えられたのかは,ちょっと不思議でよく分かりません.

論理的にはこうなるでしょう.ある断層が;

① 12~13 万年前の地層を切っている ⇒ 12~13 万年前より新しい = 活断層.

② 12~13 万年前の地層に覆われる ⇒ 12~13 万年前より古い = 活断層ではない.

③ 13~40 万年前の地層を切っている ⇒ 少なくとも 40 万年前よりは新しい = 活断層か活断層でないか,決定できない.

④ 13~40 万年前の地層に覆われる ⇒ 13 万年前よりは古い = 活断層ではない.

つまり,12~13 万年前の地層が無い場合,④ のケースのみ『活断層でない』ことが決定できるということになります.

・もしかすると,2016年以前の旧規制基準では『12~13 万年前の地層を上載地層としてその可否を検討せよ』という記述になっていたのかもしれません.それだと,12~13 万年前の地層が無いと活断層の判定ができなくなってしまいますので.旧規制基準がネットに見当たらず,単なる憶測ですが.

・このような勘違いをしているのは,実は私だけではありませんでした.例えば このページ には,はっきりと『新規制規準では、40万年前より新しい地層を切る断層が「活断層」の基準になるからである。』と書かれています.公開日が明記されていないので文中からの推測ですが,2019~2020 年当時の記事と思います.もしかすると新規制基準が出された当時,テレビや新聞でそのような解釈が報道されていて誤解の元となったのかもしれません.

(2025/08/05)(2025/08/09 追記)

活断層と震源断層

活断層と地震との関係を,ここでちょっと整理してみたいと思います.

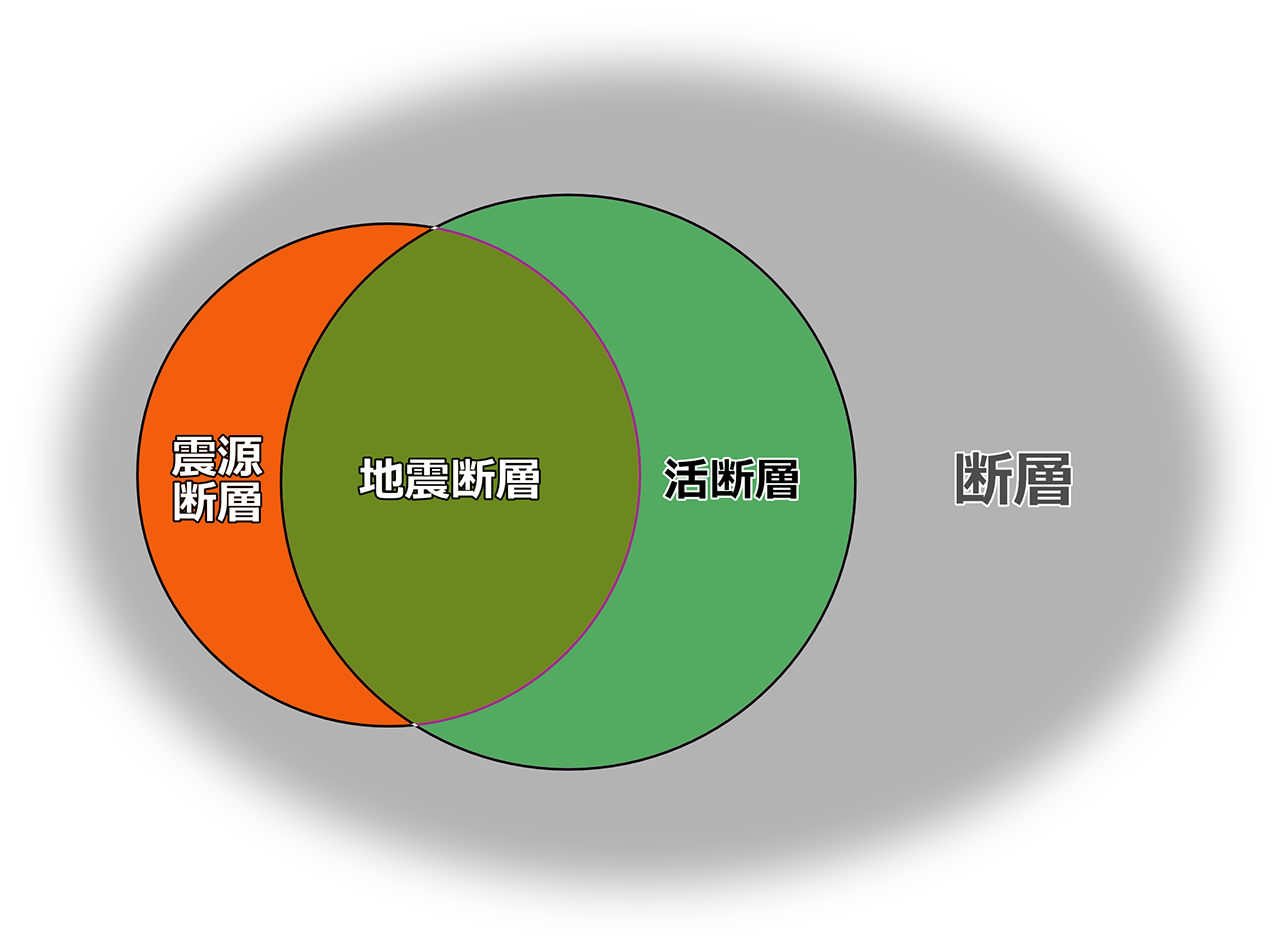

断層-活断層-地震断層-震源断層のイメージ図.集合を表現したものではなく単なるイメージ.

断層-活断層-地震断層-震源断層のイメージ図.集合を表現したものではなく単なるイメージ.

まず,地震断層というのは震源断層が地表に達したもので,震源断層に含まれます(震源断層 ⊇ 地震断層).

地震断層はいま現在地震を起こして断層として活動したものですから,イコール活断層です.しかし逆は真ならずで,活断層のすべてが地震断層ではありません(活断層 ⊇ 地震断層).地震とは関係のない活断層や,成因関係があっても地震断層とは連続しない活断層(≒ 副次的断層)というものもあるわけです.

それでは,活断層と震源断層との関係はどうなのでしょうか? これについては,単に推測イメージですが『震源断層と活断層の “積集合” = 地震断層』となっているようにも思われます(右図).上に述べてきたように,『断層』というもの自体の曖昧さが相当なものと思われますので,その周囲はぼやかして描いています.全然間違っているというか,いい加減なものかもしれませんが.

いずれにせよ,社会・政治・経済の世界では,しばしば『活断層 = 地震断層』という誤った等式が通用してしまっているのではないかと危惧されるところです.

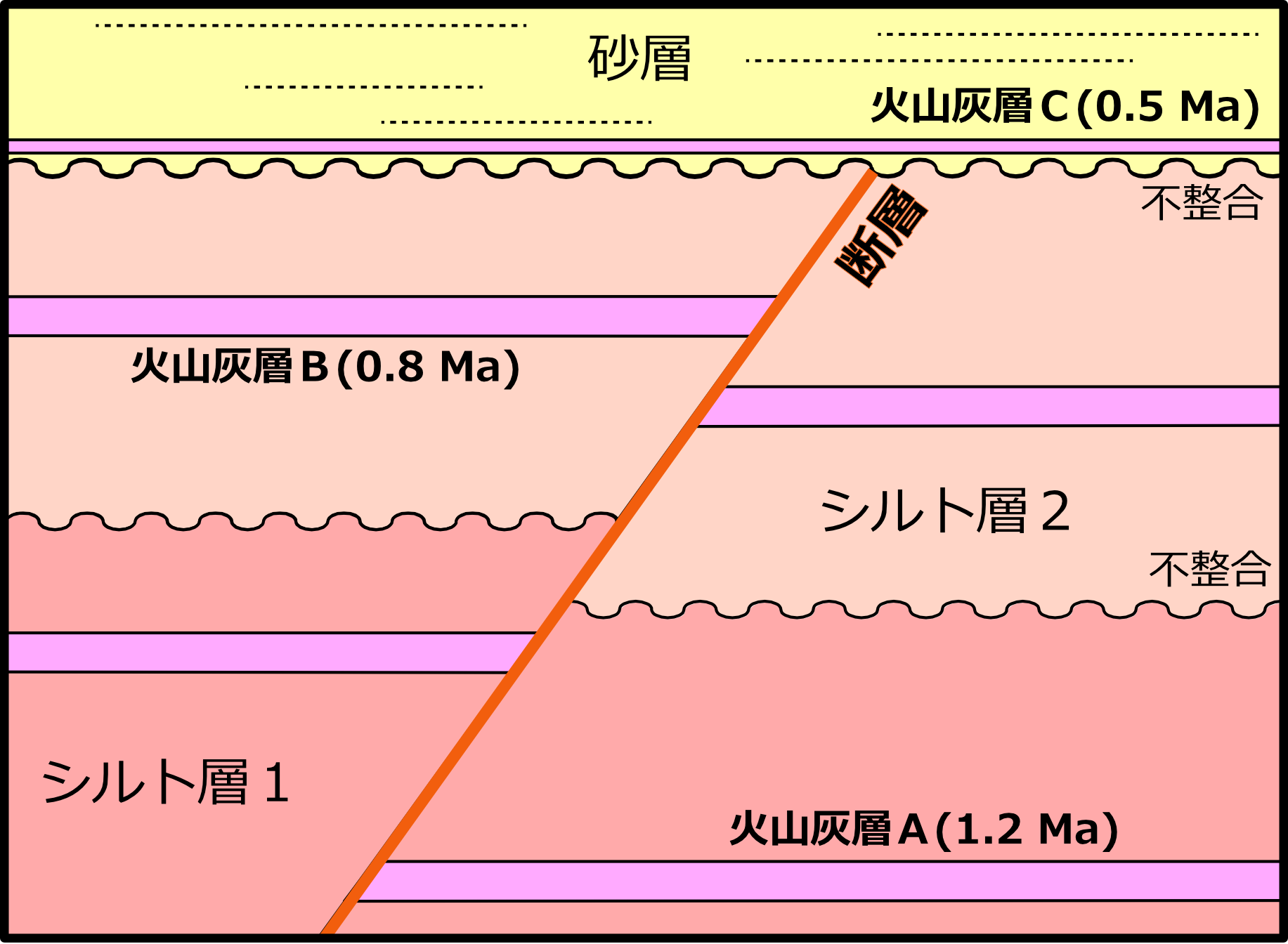

断層の活動時期推定手法

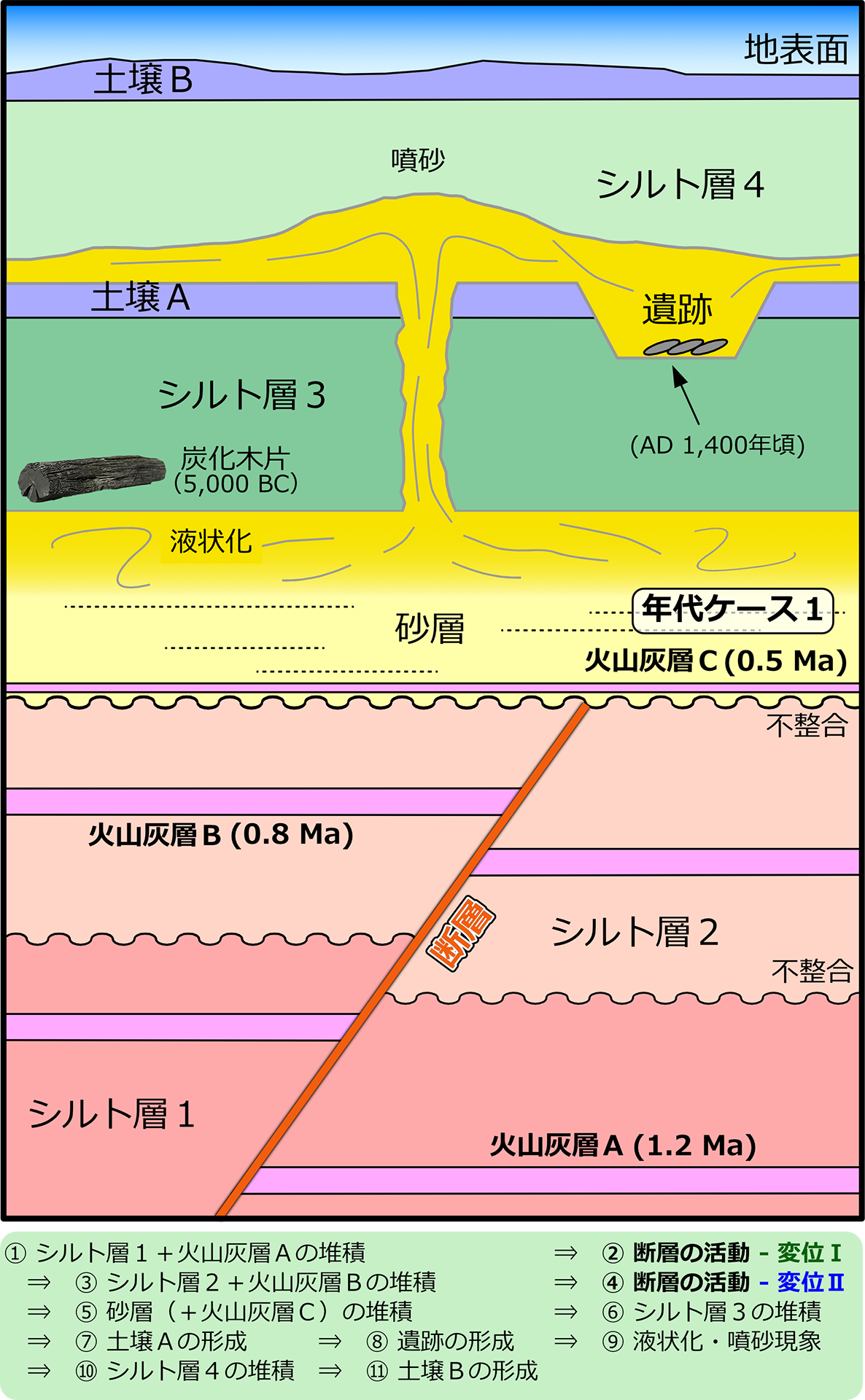

ある断層が活断層かどうかは,その活動時期で決まります.活動時期を一般的に推定する手法として『上載地層法(overlying bed method)』(項末注参照 というものがあるとされています(例えば ここ).しかしこの方法は,ある断層が『活断層である』ことを証明することはできず,『活断層ではない』ことだけを “証明” できるものです.一体どういうことなのでしょう? かなり複雑な話になりますが,説明していきたいと思います(下図参照).

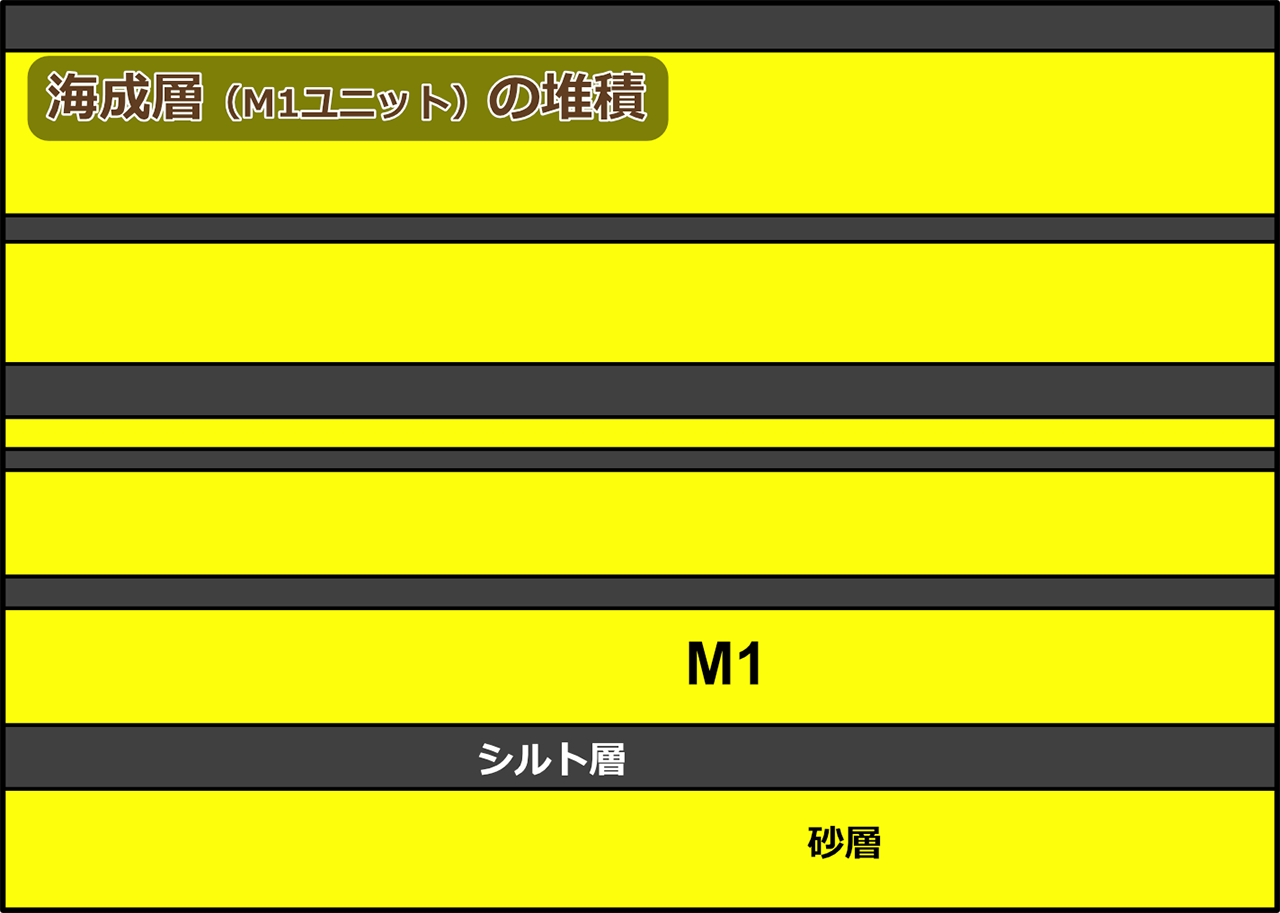

※ この図の砂層から上の部分は,ある他の目的で描いた原図をそのままコンバートして編集したもので,活断層とは何の関係もありません.噴砂と言えば地震,地震と言えば活断層ですが...そういう連想は,この図には含まれていません.

『上載地層法』というのは,断層が断層で切られていない地層(上載地層:図中の砂層)で覆われている場合,その最後の活動時期は覆っている地層の堆積年代以前である,というごく当たり前のものです.しかし多くの場合上載地層の年代は,特に砂以上の粒度の堆積層の場合,直接には分かりません.

図のように不整合面の直上に絶対年代を測定することができる火山灰層Cの挟在があれば,不整合との時間ギャップは無視して,その年代が制約年代となります.

断層の活動時期を決定する手法の模式図.図のクリックで火山灰層年代のケースを表示する.

断層の活動時期を決定する手法の模式図.図のクリックで火山灰層年代のケースを表示する.

この図の年代ケース1の場合は断層の形成時期は 0.2 Ma 以前ですが,どれくらい以前なのかは分かりません.しかし,活断層と判断する閾(しきい)年代が原子力規制委員会基準を使って 0.12 Ma の場合,この断層はそれより古いので『活断層ではない』と決定できます.これが上載地層法のベストな適用例です.

それでは,火山灰層Cの年代が 0.05 Ma だったらどうなるでしょう(年代ケース2).断層の活動時期は 0.05 Ma より古いとしか分かりませんので,活断層である(0.05 - 0.12 Ma)とも,ない(≧ 0.12 Ma)とも言えません.これが,上載地層法が活断層の証明にならない理由です.

つまり上載地層法は,断層の最後の活動時期の上限(= 〇〇よりは古い)のみを与える手法というわけです.下限(= ●●よりは新しい)を得るには,他の手法が必要になります...というか,地質学をやっている人なら誰でも知っているありきたりな方法で,いわゆる “切ったり切られたり” 手法のことです.あまりに自明なものなので “上載地質法” といった大げさな名前に相当するものはありません.

上図(年代ケース1・2)の下半部を見てください.断層が,ある地層を切断している場合,その断層の活動時期は地層の年代よりも新しい...書くまでもないほど自明でしょう.このケースの場合は,断層は堆積年代 0.4 Ma, 0.8 Ma の火山灰層を切断しているので,最後の活動時期は 0.4 Ma 以降です.しかし,判定閾値の 0.12 Ma より新しいかは分からず,活断層とは判定できません.

もし火山灰層BCの年代がどちらも 0.12 Ma より若ければ:0.12 Ma > (B > C),例えばそれぞれ 0.1, 0.05 Ma の時(年代ケース3),この断層の活動時期は 0.05 - 0.1 Ma の間にあるので『活断層』です.

なお,この手法のバリエーションとして,切った切られたの対象が鉱物脈である『鉱物脈法(mineral vein method)』というものもあるようです.

注)『上載地層法』という用語表現は,最初目にした時その “いかめしさ” に少し引きました.

水理地質分野などでよく見るのは『上載荷重(loading)』という用語です.荷重は上から来るものなので,“上載” に相当する英語表現はありません.強いて言えば overburden でしょうか? 上載荷重を surcharge と訳している例も多く見られますが,surcharge には “過剰な” というニュアンスがあるので,個人的には違和感があります.なお,土木分野では『載荷試験』というものがあり,鉛直と水平があります.“載荷” というのは loading だと思われますが,水平方向の loading というのは英語にすると...?

何を言いたいのかというと,overlying bed を上載地層と訳すのはちょっとな...と感じてしまいます.私が訳せと言われたら『被覆地層法』とするでしょう.

※ 蛇足ですが,地層をある程度知っている方であれば,上の図の火山灰層C周辺の描き方を見て違和感を感じるのではないでしょうか? 『砂層の中に都合よく薄い火山灰層なんて挟むかぁ?』と.まったくその通りで,砂層堆積場のような高エネルギー環境下では,例え薄い火山灰が降ったとしても多分リワークされてしまうでしょう.そうすると断層の活動時期上限を規定するのはシルト層3中の炭化木片なので,一気に 5,000 BC まで上がってしまいます.これは困ります.そこでどうするか...例えば砂層中の火山灰由来の砕屑性重鉱物とかに着目するわけです(某原発再審査の例).しかし砕屑性重鉱物の年代は,その堆積物の年代の下限を規定するだけで,例えば年代値が 0.5 Ma だったとすると,砂層の堆積年代はそれより新しいとしか言えません.重鉱物年代値が単一の年代クラスターを形成するならそのギャップはかなり小さくなるとは言えますが.

前後関係の法則

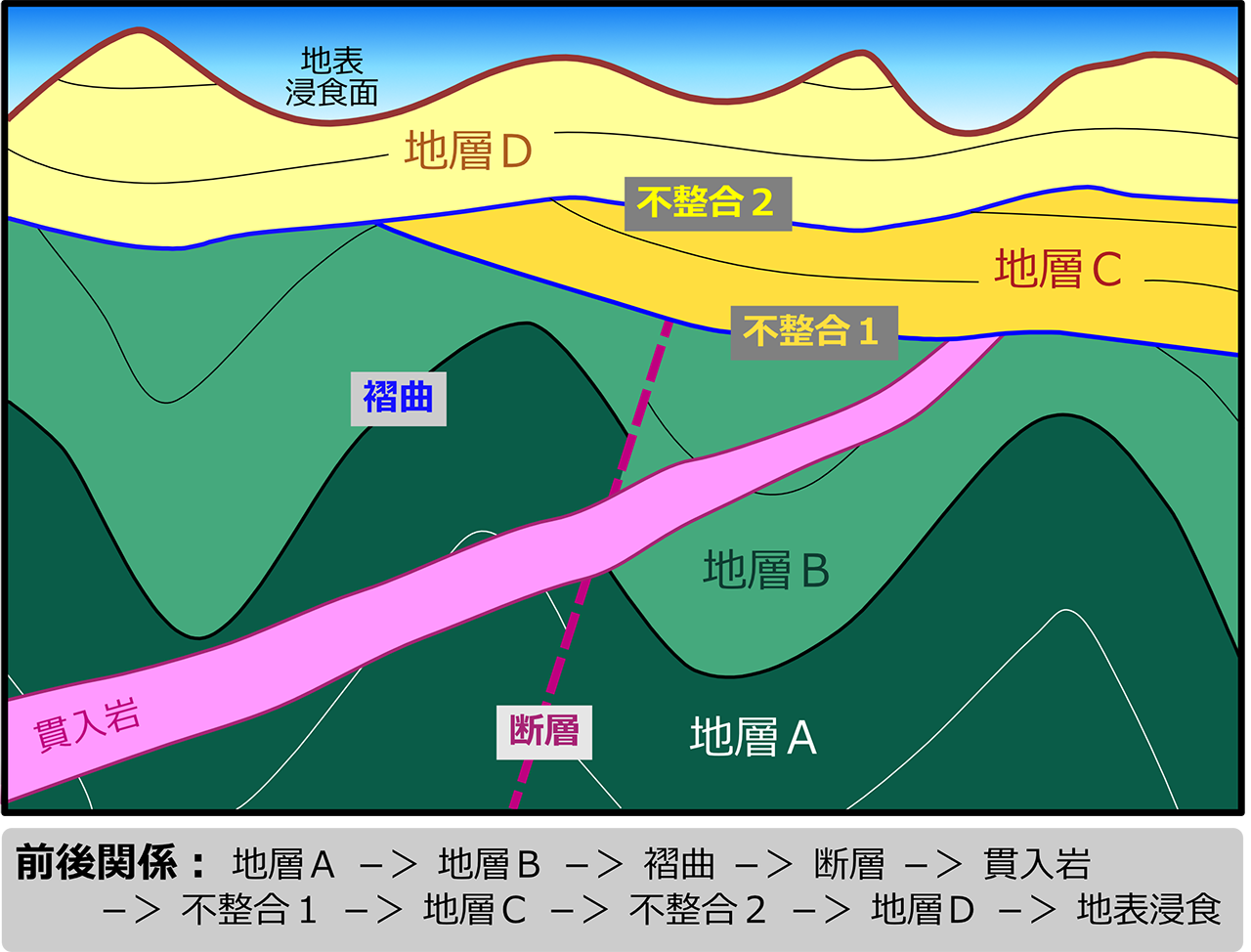

“前後関係の法則” の模式図.

“前後関係の法則” の模式図.

このような活断層の活動時期を決定する手法は,活断層というものに限った特別なものではありません.その大元は地質学(地層学)のプライマリーな3大法則である『地層累重の法則(The Law of Superposition)』『地層同定の法則(The Law of Identification)』および『“名前の無い法則”(Unnamed Law)』から由来するものです.最後のものは名前がなく法則として捉えられているか疑問ですが,私は勝手に『前後関係の法則(The Law of Context)』(右図)と呼んでいます.もちろん世に認められた名称ではありません.

前後関係の法則は,模式図や文章にしてみると,あまりにも当たり前すぎるもので,法則とよぶのは大げさですが,これを外すと地質学そのものが成り立たなくなる(?)という重要かつ必要不可欠な考え方です.図の意味は自明であり,解説は不要でしょう.

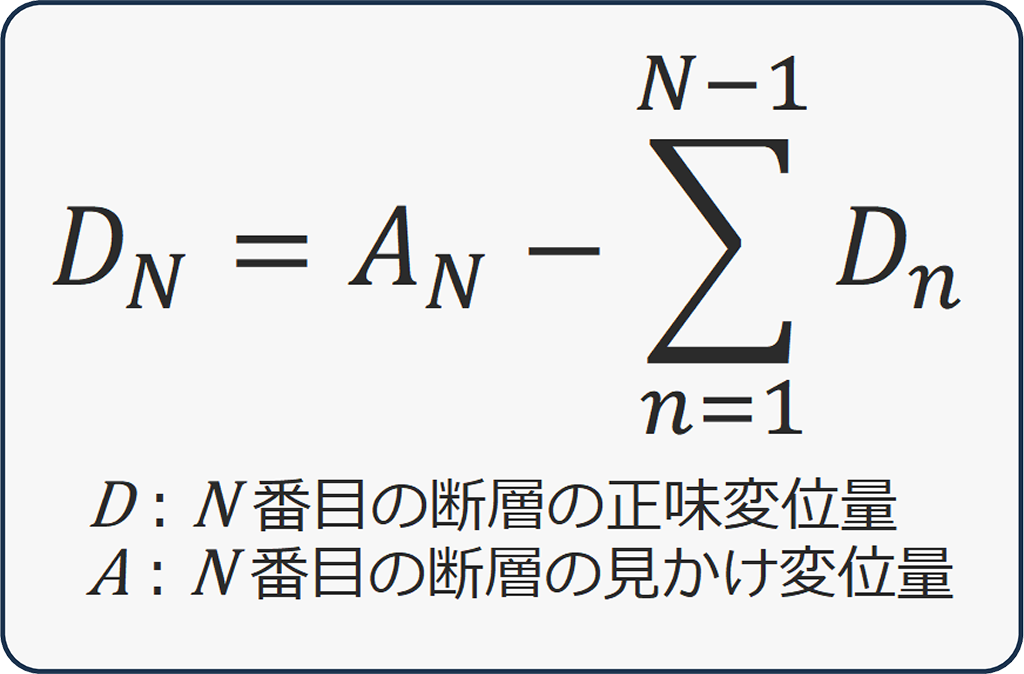

活断層の累積変位

活断層の変位の累積.マウスオーバーで説明を表示する.

活断層の変位の累積.マウスオーバーで説明を表示する.

上の図では,断層の変位量は火山灰層AとBとで同一ではないように描かれています.これは何を意味しているかというと,活断層は周期性を持って活動する場合が多いので,その変位が累積する可能性があるということです.“断層Ⅰ・Ⅱ” というのは,同一の断層の2回の活動時期を表し,それぞれ火山灰層A・Bの堆積後に活動しています.それぞれの変位量を “変位Ⅰ・Ⅱ” とすると,火山灰層Bの変位量は変位Ⅱとなりますが,火山灰層Aのそれは変位Ⅰ+Ⅱとなります.

この図では断層の活動時期は2回しかありませんので,累積変位量 = 断層Ⅰの変位量 + 断層Ⅱの変位量 になります.図からは断層Ⅰの変位量は分かりませんが,断層Ⅰの変位量 = 累積変位量 - 断層Ⅱの変位量 で求まります.N 回ある場合は,各活動時期ごとの正味変位量は右の計算式のように(たぶん)なるでしょう.要するに;

断層Nの変位量 = 累積変位量(=断層Nの見かけ変位量)- 断層N-1までの累積変位量

...という,何の仕掛けもない式なのですが.

もちろんここに書いたのは,ある活断層が複数の活動時期を持っていて,それらが同じ断層すべり面を共有していればという仮定の話で,すべての活断層がこうなっているという意味ではありません.活断層を扱う際の実務的なものでは多分無く,単に仮想的なものと思われます.

“未知の” 活断層

『未知の活断層が活動』という表現があります.例えば大きな地震が起き,その震源断層が既知の活断層に該当しなかった場合,『未知の活断層が活動した可能性』という表現がマスコミ等でしばしば使われます.例えば...

「未知の活断層」各地に被害.神奈川新聞 2018/04/24

日本の地下に “未知の活断層” があと4000眠っている恐怖.NEWSポストセブン 2018/06/26

能登半島地震.震源の活断層を誰も知らなかった衝撃「未知の活断層は列島に3万本」と専門家.日刊ゲンダイDigital 2024/01/06

地震列島と原発は共存できず.未知も含め全国に6000もの断層.長周新聞 2024/01/15

これらの表現には個人的にはどうも違和感があります.その理由を考えてみると “未知” とはなにか?という点に突き当たります.“未知の活断層” というものについては,以下のような多くの可能性が考えられます.

①『実在し地表に達しており,その存在も認識され(=断層露頭も断層地形も存在している)断層名称も付与されていたが,活断層とされていなかった』

②『実在し地表に達しているが,その存在自体が知られておらず,地震が発生して初めて存在が確認され活断層と認識された』

③『今まで存在していなかった断層が,その時点で新たに生成し,地表に地震断層(活断層)として現れ,認識された』

④『過去に起きた地震の震源断層として実在していたが地表に達していないため認識されておらず,地震が発生して初めて,地表に達していない震源断層として認識された』

⑤『今まで存在していなかった断層が,その時点で新たに生成して地震学的に認識されたが,地表には達していない(震源断層)』

④ と ⑤ は地表に現れていない(=地震断層ではない)ため,一般には活断層として扱われませんが,参考のためこのリストに入れておきます.また,『実在する活断層の間や延長部に存在が予想されるが,被覆・伏在・未活動などによって確認できないもの』という厄介な “未知の活断層”(NEWSポストセブン記事参照)がありますが,このリストにはとりあえず含めないでおきます.

広辞苑第四版電子ブック版には『未知:まだ知られていないこと』とあります.それに従えば,まだ存在しないものについては知る由もありませんから,“未知の活断層” というのは ① ② ④ のどれかを指すものとなります.

上にあげた記事の例では,NEWSポストセブンが ①,長周新聞が ④,日刊ゲンダイ・神奈川新聞が ① と ④ を指すものと推察されます.少なくともこれらの記事には ② は無いようです.

日刊ゲンダイの記事には『未知の活断層は何本あるかと国土地理院に問い合わせたら “分からない” と言われた』といった一節もあります.それは “分からない” としか答えようが無いでしょう.なにしろ “未知” なのですから.

“未知の活断層” については,これら以外にも多くの言及例があり,そのそれぞれがどういう意味でこの語を使っているのかは,必ずしも明確ではありません.そうすると,社会的な誤解も少なからず発生し得るように思われます.

個人的には,このような曖昧な語・名称はなるべく使用すべきではないと思います.例えば,『今まで断層が存在していなかった場所に,新たな断層が活断層として生成した』とか『今まで活断層とは認識されていなかった既存の断層が活動し,新たに活断層として認識された』というように表現して欲しいものです.

トレンチ掘削調査

某現場での活断層調査トレンチの例.

某現場での活断層調査トレンチの例.

私は活断層の専門家ではないので,単に第三者的な想像に過ぎませんが...活断層というものは,一般に以下のようなプロセスで抽出され調査・確認されると考えられます.

① 地形図や標高モデルあるいは航空・衛星写真等から直線的な地形(リニアメント)が抽出される.

② その中から断層地形(断層崖・撓曲地形など)の可能性のあるものが絞り込まれる.

③ 現地調査による地形・地質の確認やジャスト露頭の探索.

④ トレンチ掘削調査による確認・観察(右写真).

⑤ ボーリング調査・反射法地震探査などによる地下構造の確認.

③ の地表踏査で実際に活断層露頭が確認されない場合(普通はそうなのでは?),④ が実証的に大きな意味を持つことになります.露頭を探すのではなく造り出すわけです.しかしそれは,⑤ もそうですが,費用・手続きの点で個人研究者が簡単にできるようなものではなく,公的なあるいは営利的なバックグラウンドを持った活断層調査でなければ,まず実現できないでしょう.

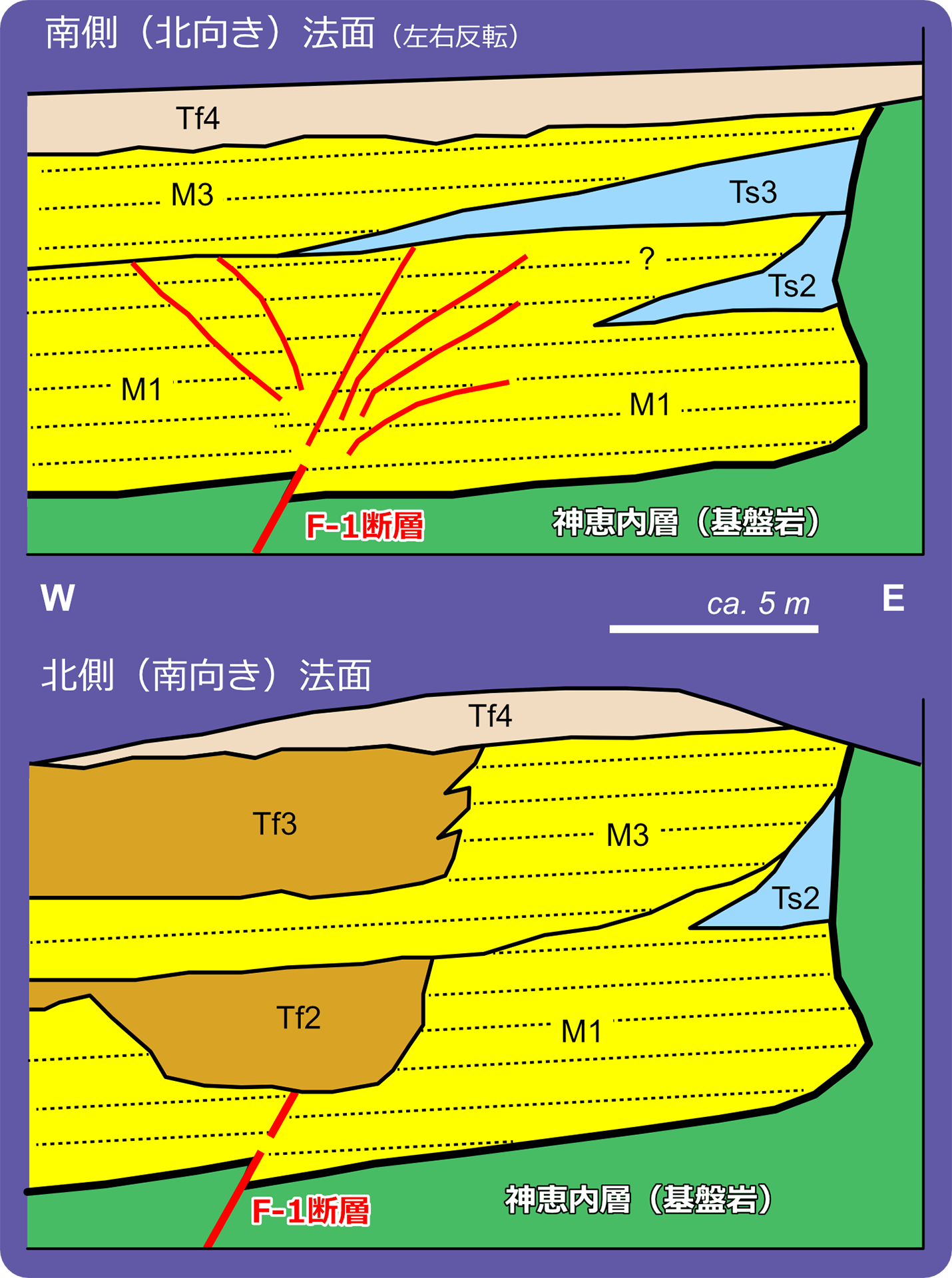

ここでは,私が過去に見学会や検討会で第三者的に見聞きした活断層のトレンチ掘削調査について,紹介したいと思います.ただし,だいぶ以前(2000年代前半)の見学であり,いまさら事業主体との関係と言ってもそれをクリアできませんので,対象を特定できるような記述を隠した anonymous な紹介とします.場所は日本列島のどこか,です.もっとも,見る人が見ればすぐにどこのものか分かるとは思いますが.

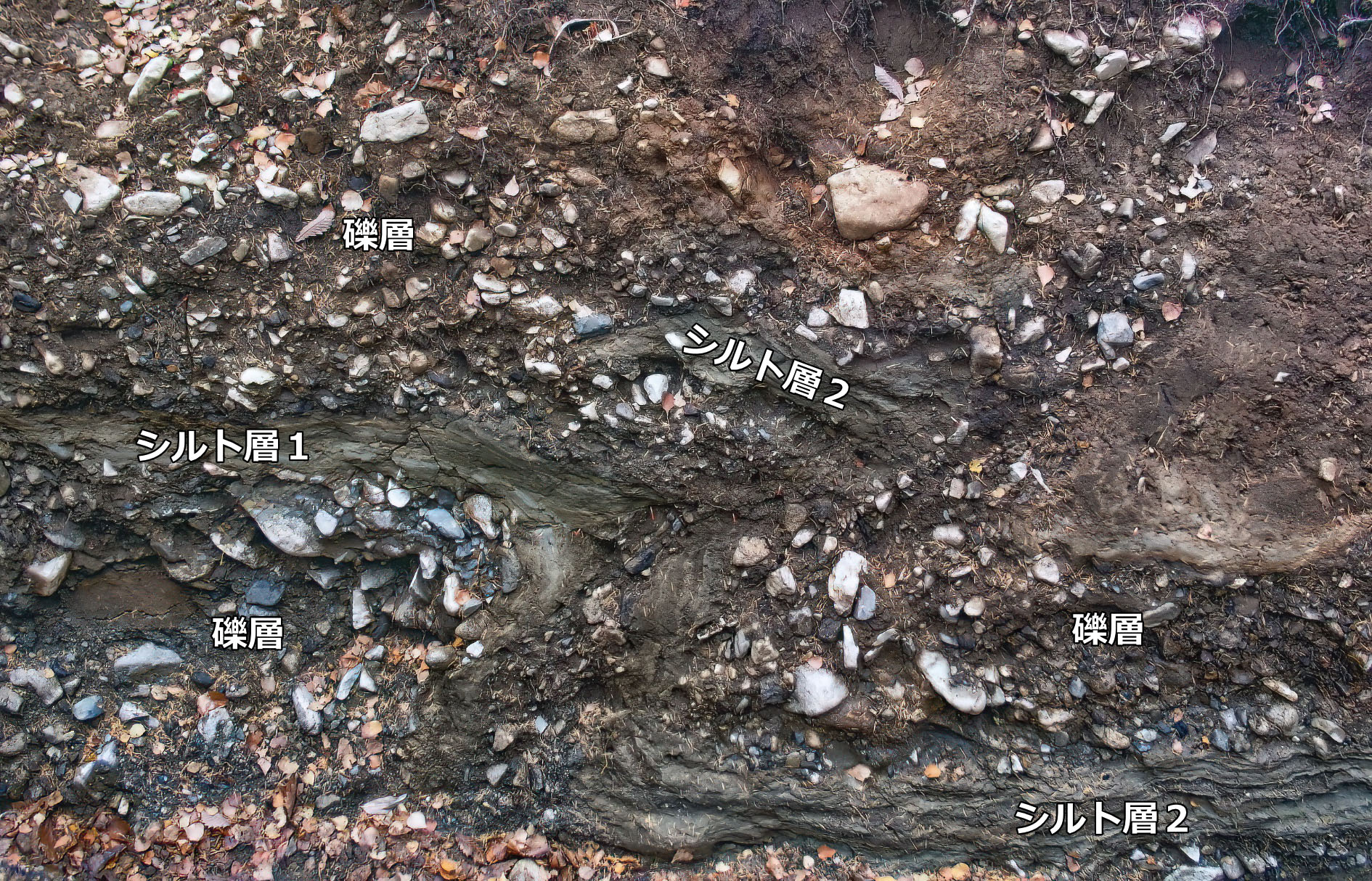

トレンチ壁面上に出現した活断層.マウスオーバーで表示される地層や断層の記述や説明線は,いずれも筆者が写真上で勝手に描き入れたもので,現地での正確な観察や事業主体者の調査結果によるものではない.

トレンチ壁面上に出現した活断層.マウスオーバーで表示される地層や断層の記述や説明線は,いずれも筆者が写真上で勝手に描き入れたもので,現地での正確な観察や事業主体者の調査結果によるものではない.

左に示したのは,掘削されたトレンチ壁面上に出現した活断層の例です.いずれもやや低角の逆断層で,見える範囲では断層面の傾斜は 30 - 45 度程度です.下写真では露頭上部ではやや傾斜が緩く見え,衝上センスと言っても良いかもしれません.

なお下写真ではトレンチ掘削面が活断層の部分でくびれており,なにか意図があってのことかもしれませんが,この写真だけ見ると礫層の上面が露頭面のL字型屈曲で見かけ上曲がって見えるだけでは?という錯覚にも陥ってしまいます.それを回避するため,露頭基部線を白点線で描き入れています.

ここで何を言いたいのかというと,『活断層は(人工)露頭面ではっきりと見え変位センスも確認できる地質学的実在物』ということです.活断層研究者にとっては言うのも馬鹿らしい当たり前のことなのですが,こういうものを実際に目で見て,素人の私はそれを実感し非常に感動しました.

上に示したのは,一見ただの礫層に見えますが,やはり活断層のトレンチ掘削露頭です.ポイントは,『地層中に変位マーカーが存在しない』ということです.黄点線で示したのは礫層中の “弱い成層面” で,変位マーカーにはなりません.それに加えて未固結の礫層なので断層面が形成されず,一体どこが活断層なのか一目ではわかりません.しかし,この写真中を活断層が通っていることだけは確実です.

この活断層の研究者であるTさんから現場で “ここが変形・変位しているでしょ?” と言われても,私には正直よく分かりませんでした.今回これを掲載するにあたり,写真を穴の開くほど見て,多分ここが?というところを図示してみました.素人の判定ですから多分間違って...というか単に “パレイドリア” なのかもしれません.しかしシェードを消してじっと見ていると,たしかに何か見えてきます.いかがでしょうか?

いずれにせよ,未固結の礫質砕屑物については,トレンチ掘削露頭といえどもなかなか手ごわいところがある,ということではないかと思います.ある意味では,これは究極の『面なし断層』なのかもしれません.

日本列島の活断層

この章では,日本列島における活断層の分布や性質を概観します.それには,まず活断層がどこにどのように分布しているかを把握しなくてはいけません.研究者であれば,活断層についての膨大な論文・報告書・調査資料を自分(達)で収集し,それを統合・分析すれば良いだけの話です.しかし,専門家・研究者ではない一般市民には,それはあまりに高いハードルで不可能です.つまり,そのための集積され分類され統合されたシンプルなデータソースが必要です.

データソース

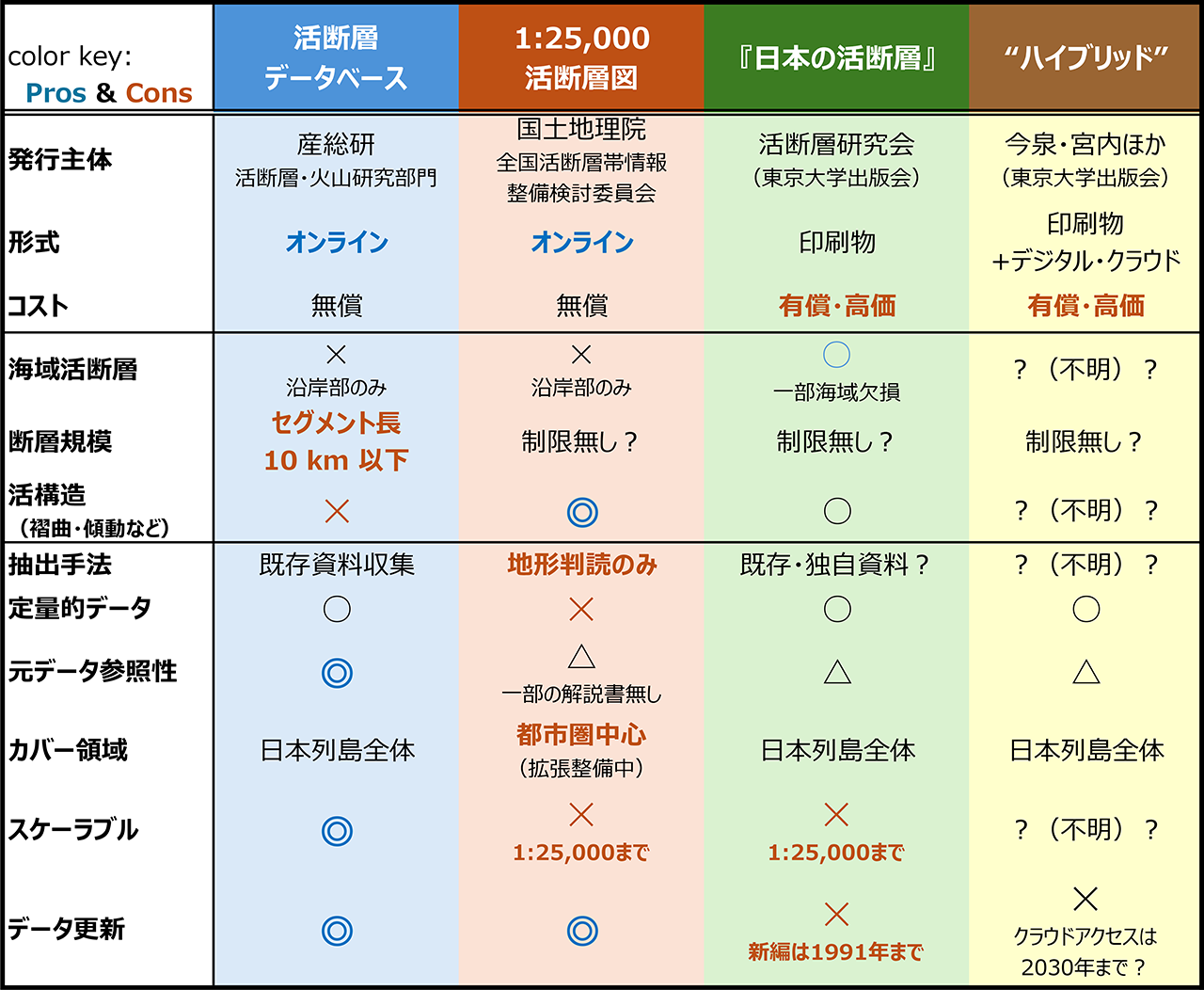

日本列島の活断層に対する統合的データソースの比較表.あくまでも川村の主観によるもの.

日本列島の活断層に対する統合的データソースの比較表.あくまでも川村の主観によるもの.

我々が使用できる活断層に関する統合データソースは,多分以下に述べる四つです.しかしそれぞれに長所・短所があります(右表).

我々一般市民にとってもっとも重要な(?)点はなんと言っても,データソースが無償で自由に取得できるかどうかということでしょう.そういう意味では,日本の活断層についての東大出版会からの出版物は,我々社会の公共テーマ(地震・原発...)を考えるためのデータソースとしては,ある意味大きな短所を持っています.古いものでよければ,古本として購入するとか図書館で短期間借り出すとかの手はありますが,それ以上のことは高額で購入しない限りアクセスが不可能です.

“定量的データ”: 活断層の各パラメーターなどを指しますが,単に定量的であればよいというものでもありません.例えば “横ずれ断層はどのくらいあるのか?” “長さが最大の活断層はどれか?” といった活断層についての基本的なことを知りたい場合,それらのデータが『デジタルな一覧表形式』になっていれば統計的な特徴を含めてソフトウェアで集計できます.しかしそうなっていなければ,すべて 自分で手入力(!)しなければいけません.

北海道の認定活断層については数も少ないし,しょうがないので 自分でそうしました が,日本列島全体となるととても不可能です.それが,この項目に◎の付いたデータソースがない理由です.ハイブリッド出版物については商品説明には “諸元が検索可能” とありますので,そういったものが添付されている可能性がありますが,それ以上の記述はなく現物を持っていないので分かりません.

“スケーラブル”: 参照範囲が変化した時,データ表示がそれに応じて変化するという意味で,“データの表示倍率が単に変化する” という意味ではありません.国土地理院 1:25,000 活断層図では,どんな表示範囲でも表示されるのは 1:25,000 の画像(の拡大縮小)で変化しません.そのため,ある程度以上にズームアウトすると,活断層図は単なる赤色のシェードで表現されるようになっています.つまり,例えば『近畿地方全体の活断層の分布を見たい』という要求を満たすことはできません.

『日本の活断層』のような印刷形態がスケーラブルでないのは当然ですが,1/100万・1/300万分布図が別に用意されていますので,その範囲ではスケーラブルということにもなるかもしれません.

以下,これら四つのデータソースについて簡単に説明します.それぞれの項の最後に,その Pros and Cons をあげておきます.言うまでもありませんが,それらは私の単なる主観・見解に過ぎず,それらの価値を論評する意図のものではありません.

産総研 活断層データベース

産総研活断層データベースの初期検索画面.地形図として Google Map Terrain を指定している.

産総研活断層データベースの初期検索画面.地形図として Google Map Terrain を指定している.

産総研活断層データベースは,日本列島全体を網羅するオンラインの活断層データベースです(右図).活断層の部分をクリックすると,そのセグメント名称や概要がポップアップし,詳細表示へのリンクが付されています.

ベースになる地形図は,各種国土地理院地図の他に衛星画像を含む Google Maps も選択できます.地球科学的なものとしては,シームレス地質図・震央分布などもオーバーレイ表示できるようになっています.

ただし,表示できる活断層(活断層セグメント)は『長さ 10 km 以上のもの』だけという大きな制約があります.セグメントが複数の活断層からなっている場合には,10 km 以下の短いものも表示されていますので,セグメント全体長が 10 km 以上ということなのでしょう.

産総研活断層データベースにおける各活動セグメントの詳細表示画面.数字の付されたマーカーは,各データ原典とその取得位置を示す.

産総研活断層データベースにおける各活動セグメントの詳細表示画面.数字の付されたマーカーは,各データ原典とその取得位置を示す.

右は,この活断層データベースの優れた原典参照性を示す詳細表示の例です.

数字の付されたマーカーが原典によるデータ取得位置で,そのクリックで原典へのリンクが付された詳細がポップアップします.

詳細表示の下方には,活断層の各種パラメータ(活動間隔・最新活動時期・変位量など)と,その原典となった引用文献の詳細情報が表示されています.

こういった詳細と原典への参照性は,他のデータソースにはない大きな特徴です.

国土地理院 1:25,000 活断層図

国土地理院が発行する 1:25,000 活断層図は,従来 “都市圏活断層図” と呼ばれていたものですが,その名称(都市圏...)は現在の整備意図とその状況にマッチしなくなったため,名称が一般的なものに変更されています.

この活断層図は元々紙媒体の印刷出版物だったと記憶していますが,現在はオンラインの国土地理院地図に統合されており,そのレイヤーの一つとして地形図などに重ね合わせ表示ができるようになっています.凡例はこの URL にあります.また,解説書は こちら で公開されていますが,見た限りではすべての活断層図を網羅していないようです(未確認).また,解説書インデックスがなくリンク掲載が順不同なので,目的のものを見つけるのがちょっと大変です.

右に,活断層図の表示例を示します.ベースになっているのは国土地理院地図の地形陰影図です.マウスオーバーで陰影図のみを表示しますが,活断層とリニアメント地形との対応関係が感動的です.

活断層図は地理院地図の一つのレイヤーになっているので,このような両者の視覚的比較が簡単にできます.

さらに,活断層ばかりではなく活褶曲・活撓曲・傾動などの活構造の表示が充実しています.地形図には,段丘などの新期地形も図示されています.これらは産総研活断層データベースにはない大きなメリットです.

ただし,活断層図は整備中ということで日本列島全体が網羅されていません.活断層帯として防災上の観点から着目されたものから整備発行されているので,活断層の “自然分布” が必ずしも反映されていません.地震調査研究推進本部による『全国の主要活断層帯』レイヤーで,産総研活断層データベースとほぼ同等の表示が可能ですが,活断層名や詳細情報はありません.

Pros: 活断層だけではなく活構造一般が詳細に抽出されている.

Cons: 整備中で日本列島全体が網羅されていない.

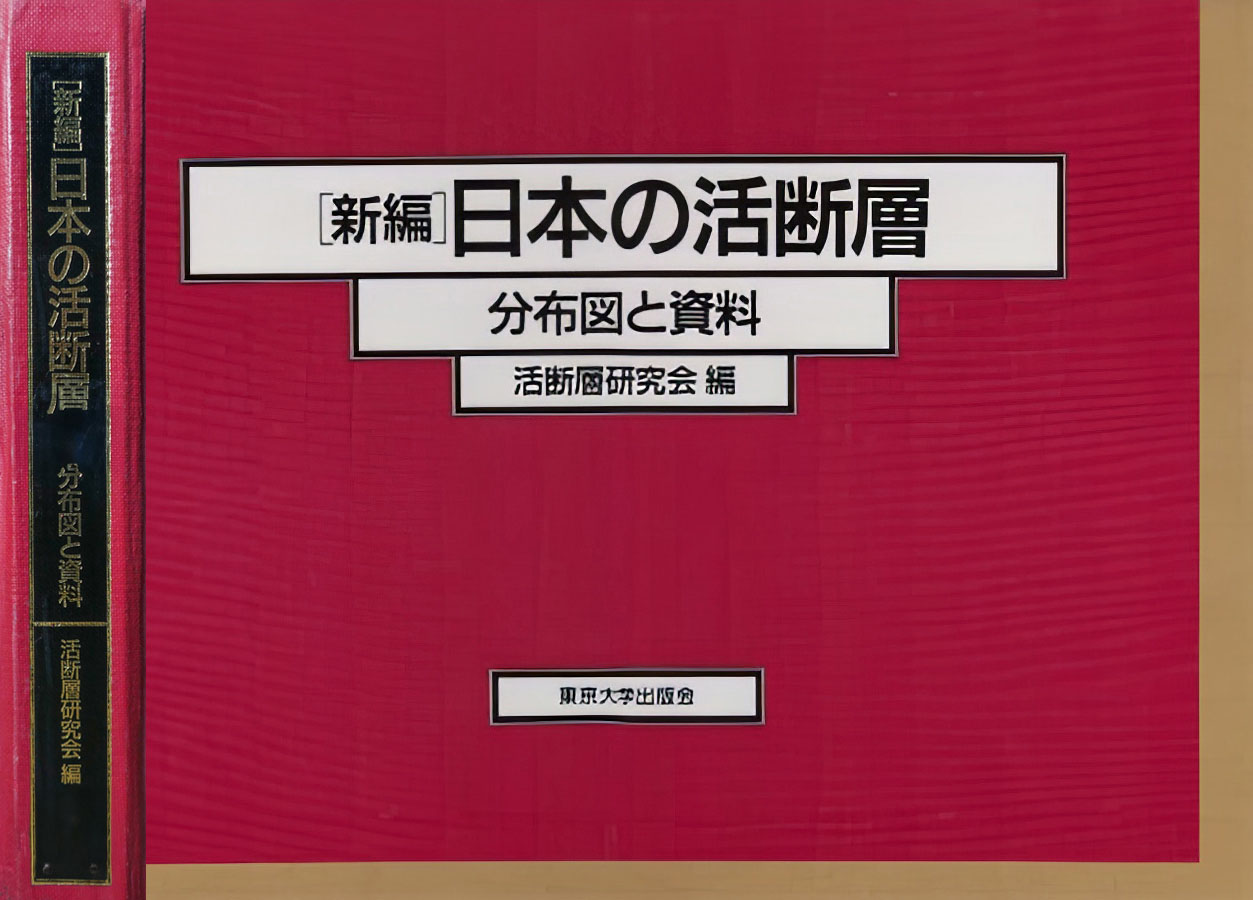

『日本の活断層』

東大出版会から 1980 年に出版された『日本の活断層』は,第一線の活断層研究者集団による詳細な活断層情報の金字塔・集大成です.1991 年に改訂版 “新編” が出版されています.これについては下にコラムとして紹介することにします.

しかし,新編が 1991 年出版ということは,データ自体は 1980 年代までのものということになります.その後改訂版が出ているかどうかは確認できていませんが,ネット検索の結果を見るとおそらく無いものと思われます.東大出版会のサイトには新編がいまだにリストアップされていますので,既に発行から 35 年を経過していますが驚くべきことに絶版になっておらず “在庫あり” となっています.

活断層研究会(編)(1980)日本の活断層−分布図と資料-,東京大学出版会,363 p.絶版.\7,498 (Amazon)

活断層研究会(編)(1991)新編 日本の活断層-分布図と資料-.東京大学出版会,437 p.\38,500

言うまでもないことですが,この 1980-90 年代の出版物は紙媒体印刷のみです.その意味するところは,スケーラビリティだけではなく,データの参照性・更新性・再利用性・ハンドリングなど,すべてに渡って『一時代前の資料』であるということができるでしょう.さらに,一般市民には気楽にゲットできるような資料ではありません.

Pros: 第一線の研究者集団による包括的な活断層データ.

Cons: 1980 年代までのデータ.印刷媒体で更新なし.高額の購入が必要.

“ハイブリッド” 出版

この東京大学出版会から出版されている二つのデータソースは,共通名がありませんので “ハイブリッド出版” という適当な名前を付けて呼びます.単なる憶測ですが,『日本の活断層』の後継となるデジタルデータを含んだハイブリッド版と思われます.だとすると著者が “活断層研究会” から個人名に変わった理由は分かりませんが,単にその組織が消滅したということかもしれません.現在は活断層研究会の実体が把握できず,その構成メンバー等も不明なので,これらの著者との対照はできません.いずれにせよ,高価で私には手が出ない値段なので,内容等の詳細はまったく分からないというのが実情です.

今泉 俊文・宮内 崇裕・堤 浩之・中田 高 (編)(2018)活断層詳細デジタルマップ 新編.東京大学出版会,154 p.\35,200

宮内 崇裕・堤 浩之・石山 達也・楮原 京子・金田 平太郎・後藤 秀昭・田力 正好・廣内 大助・松多 信尚・宮内 崇(編)(2026)日本の活断層総覧.東京大学出版会,378 p.\59,400

『活断層詳細デジタルマップ』は,サイトの掲載を見る限りでは,デジタルデータが USB メモリで添付されています.その内容の詳細は分かりません.データ更新サービスのようなものは用意されていないようです.

『日本の活断層総覧』のデジタルデータはクラウドで公開されているのですが,その内容の詳細はやはり不明です.書籍刊行物を購入すると付いてくるパスワードでしかアクセスできないクローズド・データです.クラウドアクセスが 2030 年までを予定,とパンフレットに記載されているのがどういう意味なのかちょっと理解できませんが,購入者はそれまでにすべてをローカルにダウンロードしておくという意味なのかもしれません.

Pros: 最新のデジタル形式による活断層データ.

Cons: データはオープン・アクセスではなく,高額の有償データ.

『新編 日本の活断層』は,言うまでもなく日本の活断層についてのバイブルです(右図).これ無くしては日本の活断層についての話は始まらないでしょう.しかし私は今まで,その中身を見たことはありませんでした.なぜかと言うと,在職時には私の研究テーマと関係の無いものであり,“無職・無収入” になった現在ではとても買えないような値段だからです.Amazon で新品が \38,500,箱なしシールありの除籍本なら \5,000 くらいで買えますが.ということであきらめていたのですが,私の居住地の図書館で1部だけ箱なしで貸出可になっているものを見つけ,早速借り出してみました.

なお,“新編” というからにはその前編があるわけですが,同じ編集主体で東京大学出版会から 1980 年に発行されています.新編はそれから 11 年後になるわけですが,その後さらに新新編が発行されているということは無いようです.

その内容を実際に現物で見てみると,活断層研究者集団による大規模な著作物で,驚くべきパワフルなものです.大きな点として『実物記載』があります.具体的には露頭写真・地形写真・空中写真・露頭スケッチ・地震波速度断面・地形解釈図・地質図などです.これは,地質屋の私にとってはきわめて大きなメリットです.ただし写真類は,当時の出版技術的制約からモノクロのみで,しかも画質は精細とはとても言えないのが残念なところです.

個人的には,現在のようなネット社会でこそ,画像データを含めた archive としての実物記載を up-to-date なデータと共にオンラインでオープンに公開して欲しいものだと切に思います.活断層の分布は社会的にも影響の大きな地球科学基礎データ(下記コラム参照)なのですから,なおさらです.

個人的な意見になりますが,活断層データというのは社会防災の観点から見て非常に公共性の高いもので,いわば “人類の共有財産” です.さらに原発問題が大きく絡んでくるのですからなおさらです.それがユーザごとに例えば数万円をペイしなくてはアクセスできないというのは,どうも一市民としては困ってしまいます.もちろん,このような大量かつ詳細なデータを媒体に乗せること自体にコストが必要であることは否定しません.しかしそのコストは,活断層についてのデータを参照する市民が個人的に負担するのではなく,『公共コスト』として社会全体として負担するべきものと思います.それは活断層データに限った話ではありませんが.

思うに,インターネット以前の時代(1990年代以前)には,たとえ学術資料であってもそれを公開する方法は『印刷刊行』しかありませんでした.したがって,その高い(編集・)印刷・出版コストは印刷出版企業が受け持っていて,それを我々が負担し学術雑誌として有償で入手していたわけです.

しかし現在はそうではありません.明らかに時代が変わったと思います.ウェブ・メディアの出現は,学術データの公開コストを事実上無視できるまで著しく低下させ,その副産物として特に画像資料の品質を大きく高めました.デジタル集計可能データの掲載も必要であればいくらでもできます.そういう背景で,学術雑誌であってもその多くはネットで無償公開されるようになっているわけです.活断層データについてもそうして欲しいし,そうすべきものと一市民としては願っています.

産総研・国土地理院のデータソースはどちらもフリー・アクセスですべて参照できるオープン・データになっています.どちらも出典明記による自由な二次利用が許可されており,我々がそのデータを活用するのに十分なものとなっています.このオープンさは,一市民として率直に高く評価したいと思います.できればもう少し網羅性・詳細度を高めて欲しいものだと切に思うところです.

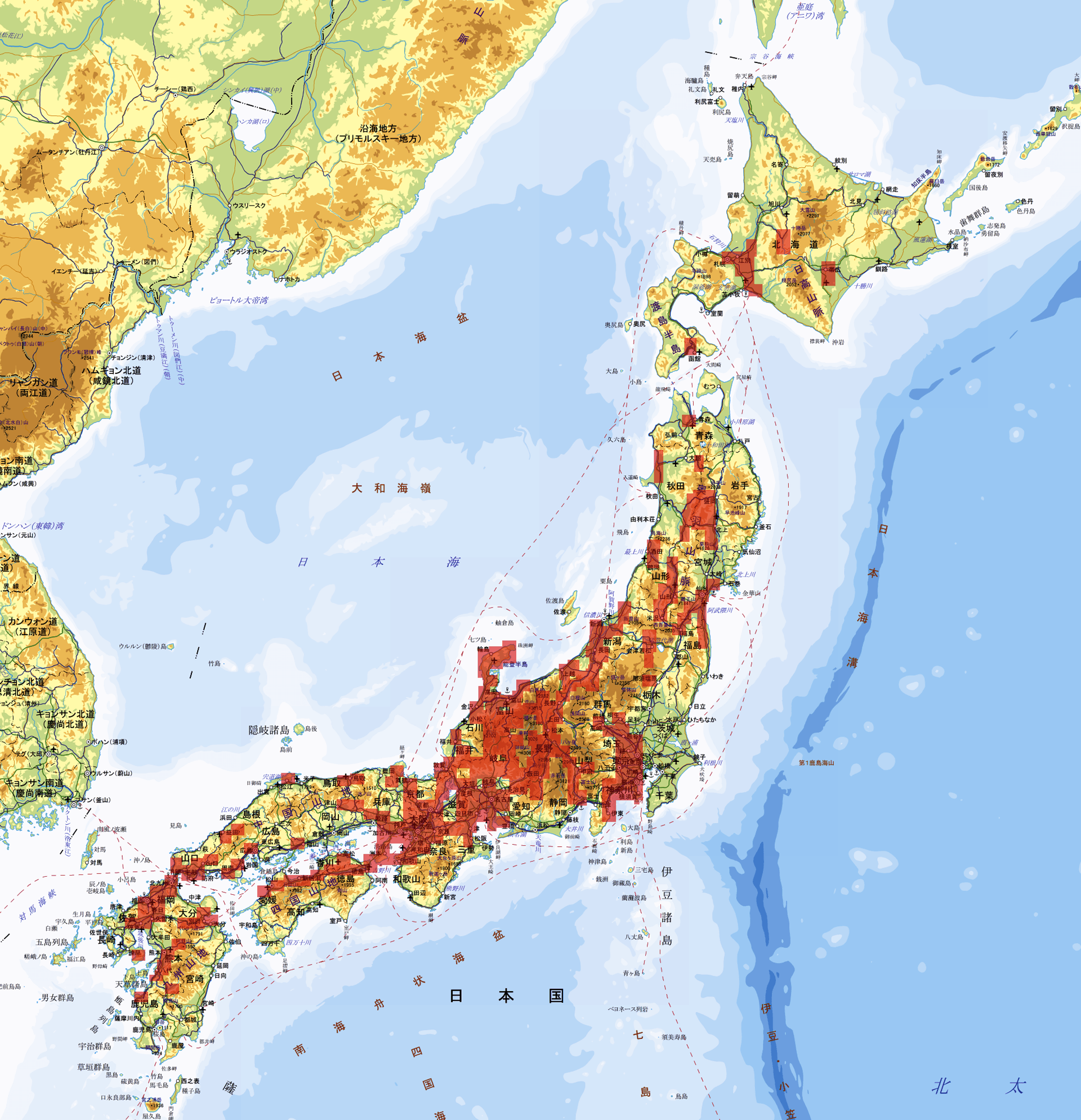

日本列島の活断層の広域的特徴

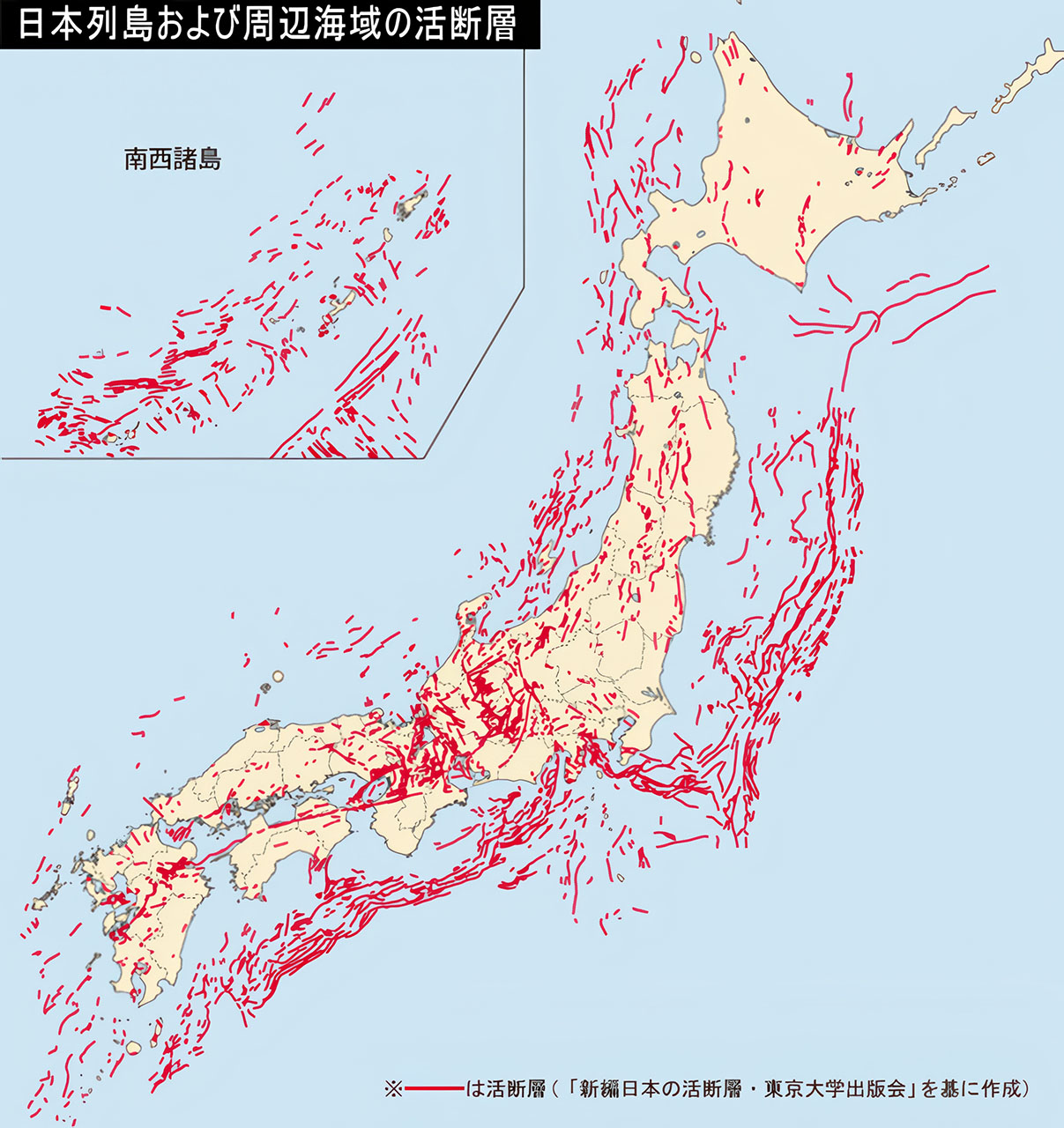

日本列島の活断層図.産総研活断層データベースによる.活断層をアニメーションでオーバーレイ表示する.

日本列島の活断層図.産総研活断層データベースによる.活断層をアニメーションでオーバーレイ表示する.

左に,産総研の活断層データベースによる日本列島における活断層分布を示します.これを見て分かる・感じることはいろいろあります.

まず,日本列島の北・東半部(北海道~東北~関東地方)の活断層分布は意外なほど密度が小さいということです.特に北海道東部や関東地方東部・北部は,“空白地域” と言っても良いくらいです.

それに対して,フォッサマグナから西の中部地方・近畿地方の集中度はすさまじく,正直ここまでとは私は認識していませんでした.

日本最大の活断層である『中央構造線』はそのリニアメントと共に際立って目を惹きます.その西方延長が九州中部で大きな地震を引き起こしていることはご存じの通りです.

また,活断層の走向は列島の伸びに平行なものが多いとなんとなく思い込んでいたのですが,中部~近畿地方の活断層はそういう形状にはなっていないようで,むしろ直交・高角斜交するものが目立ちます.

専門家でない私には,こういった日本列島の活断層特徴を系統的・理論的に説明する見識がありません.海域の活断層図があれば,もう少しいろいろなことが言えそうなのですが...

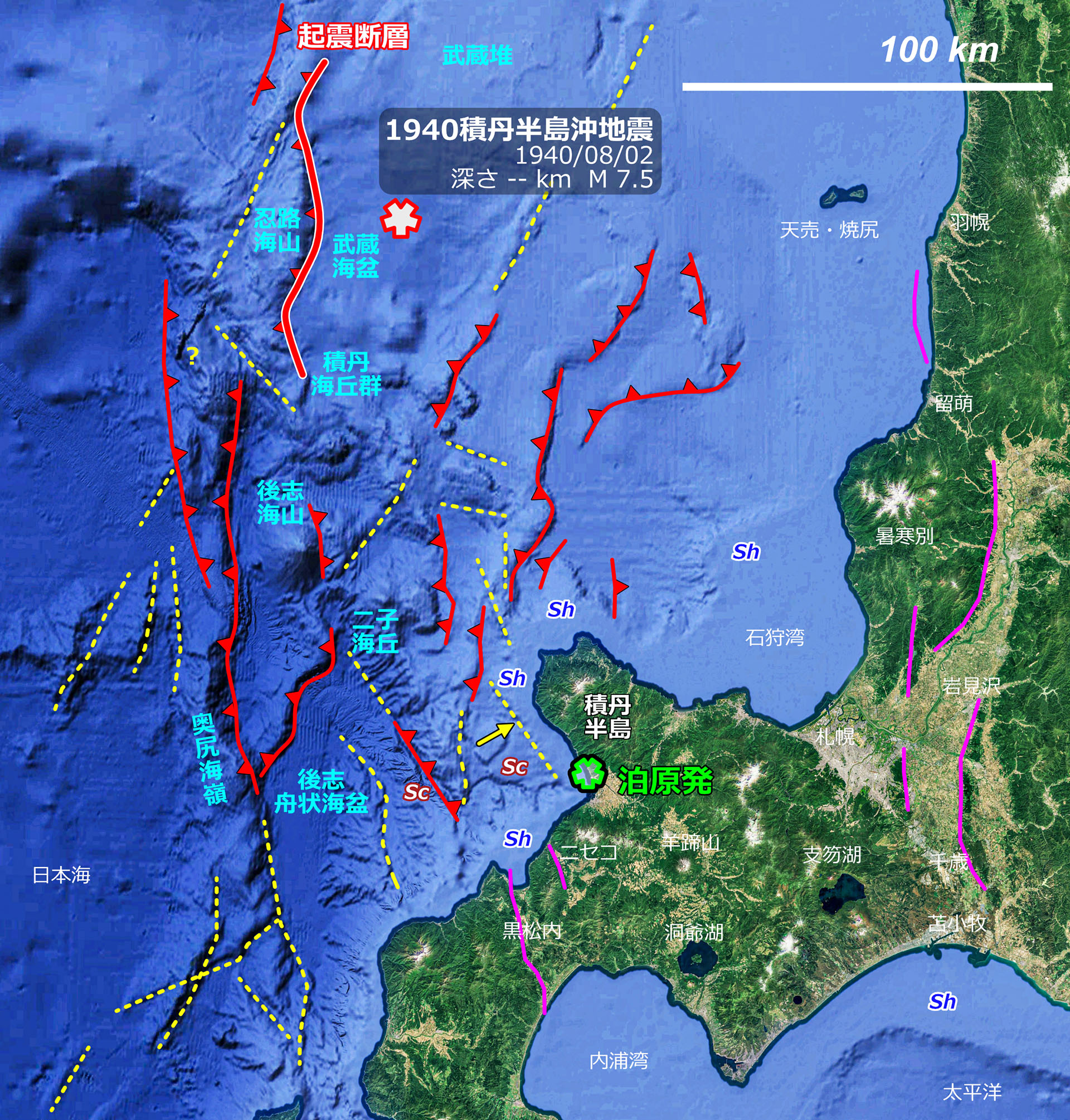

海域の活断層

“海域の活断層図” の存在を調べてみたら こういうもの が見つかりました.海洋開発研究機構(JAMSTEC)によるもので,海底なのである意味当然ですが『海底下構造探査』の結果と海底地形データを用いて活断層を抽出したデータベースです.断層部分をクリックすると,その断層タイプ・断層面傾斜・断層長がポップアップします.

しかし信じられないことに(!),北海道オホーツク海側や千島海溝側,さらに東北日本太平洋側のデータがまったくありません.その基礎研究プロジェクトは平成25(2013)年に終わっているようで,それ以降取り扱い範囲が拡大されている形跡はありません.非常に残念です.

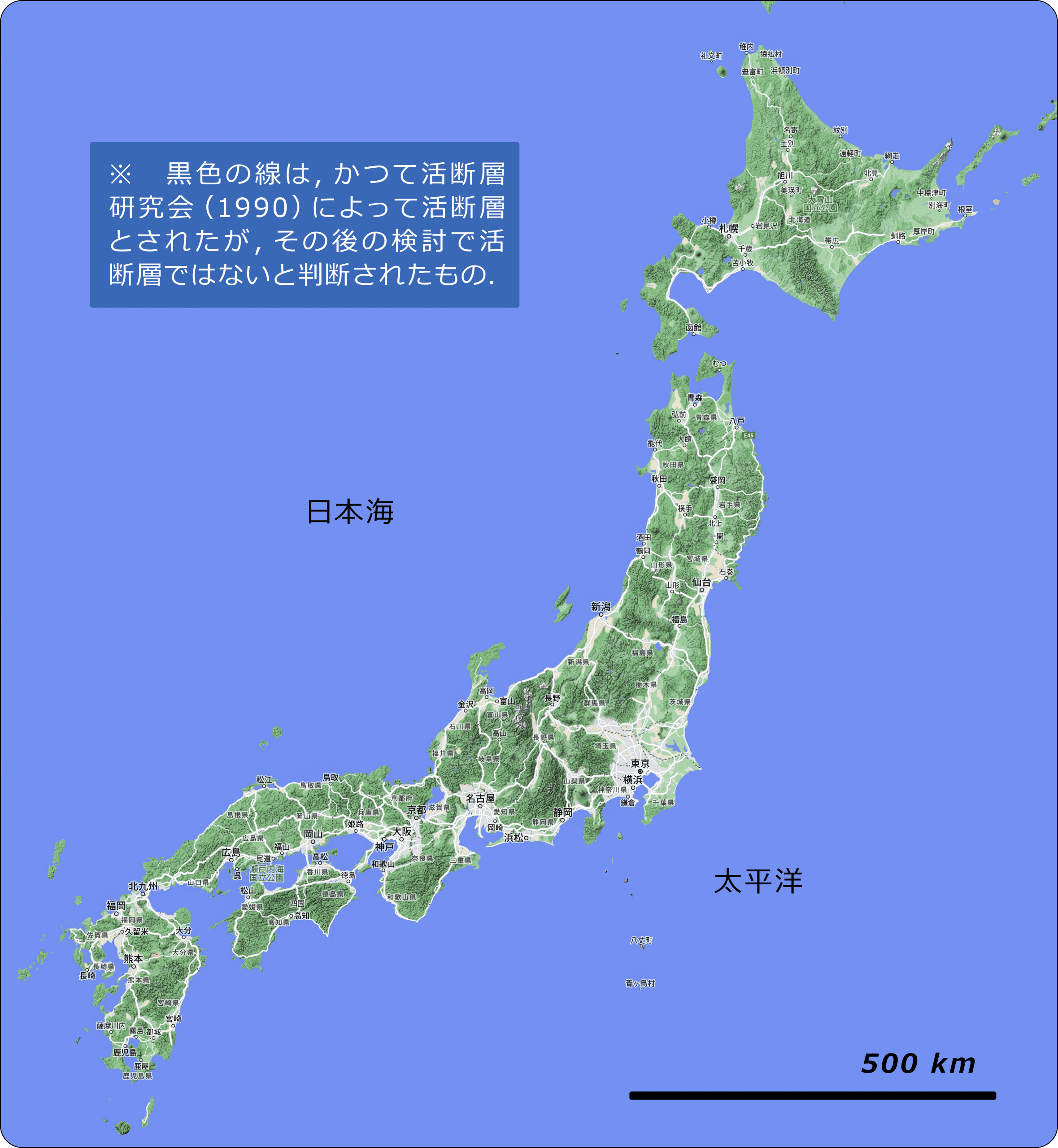

出典不明の『日本列島活断層総合図』.

出典不明の『日本列島活断層総合図』.

そこでネットを漁ってみると,『新編日本の活断層を基に編集』とされる,海域を含む活断層図の画像が随所で見られます.あちこちのサイトでほぼ同じものが掲載されているので元は一つだと思われますが,“新編日本の活断層” からどなたがどうやって編集したものか(=引用先をどうしたらよいものか)は不明です.

そういう事情で,ここでは多少ぼやかした画像のみを載せておきます(右図).この図を以下では便宜的に『日本列島活断層総合図』と呼びます.

『新編日本の活断層』を実際にチェックしてみると,ネットに溢れているこの “日本列島活断層総合図” は,海域活断層も図示した付図3葉(I - A,B,C)あるいはそれらをコンパイルした付図Ⅱから編集したものであることが分かりました.

しかしこれらには,日本列島活断層総合図に示されている北海道南東海域(千島海溝斜面)の活断層が図示されていません.つまり,新編日本の活断層の付図をそのままコンパイルしたものではなく,編集者の独自のデータを含んでいると思われます.それは非専門家にできるようなことではなく,ますます謎です.もしかすると,なんらかの別の出版物に掲載されたものなのかも...

ただこれを眺めてみても,海溝に平行な活断層が海溝斜面付近に集中するのは当然として,陸域活断層との関係など,私にはやはりうまく理解ができませんでした.

ところで,ここで『海域活断層』と書いていますが,実は海域の活断層には陸域活断層とは違い,名前=固有名詞が付いていません(下注.科学の世界では固有名詞が付されるというのは,単に呼ぶための便宜的なものではなく『実体・システム・過程として個別に認識された』ということです.これは科学的に非常に重要なポイントで,そうなって初めてその個別的な記述(specific description)が可能になります.活断層の場合は “断層活動パラメーター” がその一例です.

ところが海域活断層の場合,(少数の例外を除いて)そういう扱いが行われていません.例えば東北日本で海溝型の巨大地震を起こしている震源断層は,地表(海底)に達した地震断層でありイコール活断層ですが,誰も『日本海溝活断層』とか『日本海溝活動セグメント』などとは呼んでいません.産総研活断層データベースには海域活断層は含まれておらず,その活動間隔・単位変位量・最新活動時期などの重要なパラメータが,少なくとも社会的に包括的な形でオープンになっていません.抽出手法からくる制約とかいろいろな事情があるとは思いますが,一般人の私としては非常に歯痒いものを感じてしまいます.

注)上記 JAMSTEC のデータベースでは,“HKD-006” といった認識 ID が付されており,それぞれの限定的なパラメーターを知ることができます.

(この項 2026/01/18 再構成・加筆)

北海道の活断層

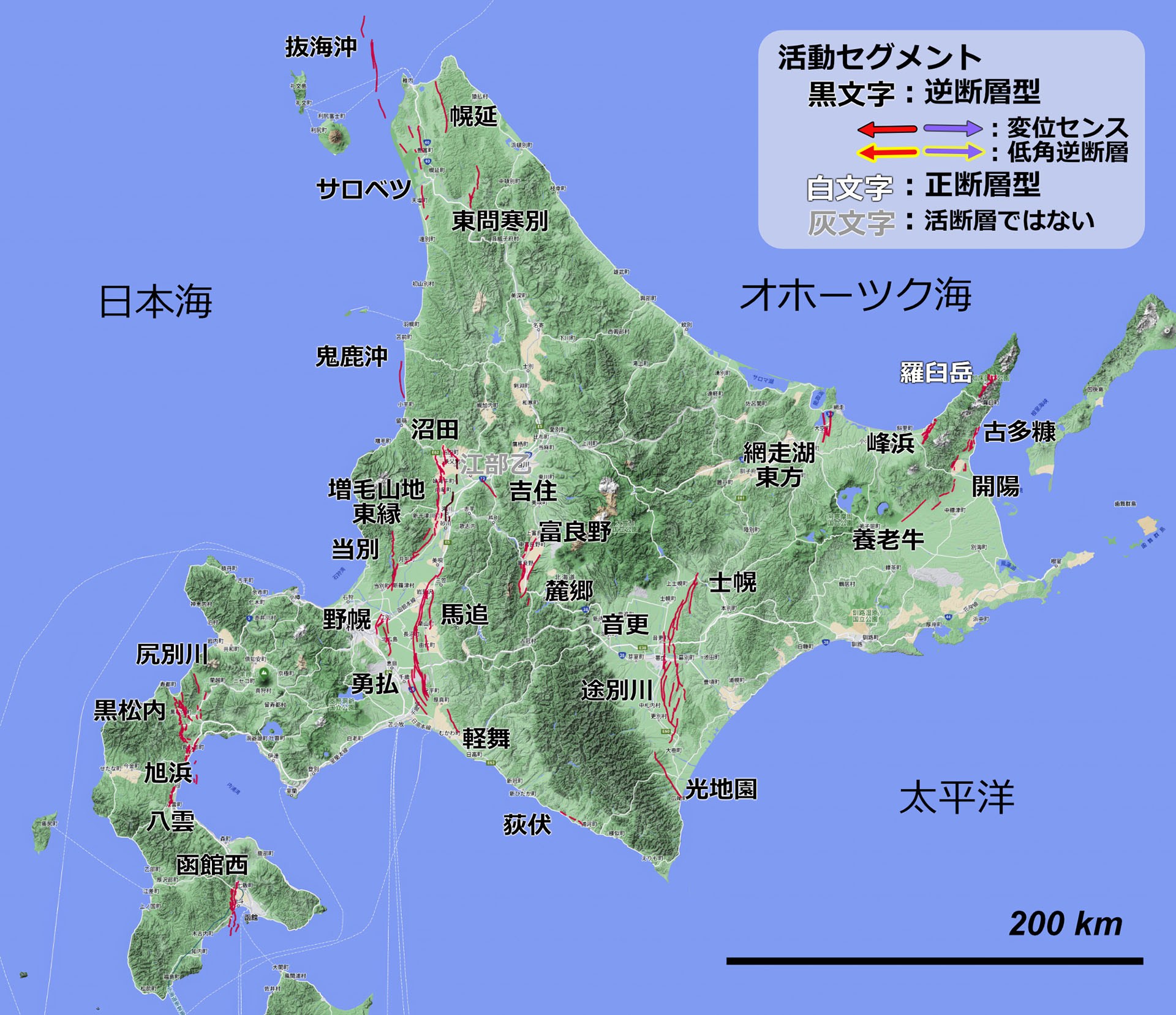

北海道の活断層図.産総研 活断層データベース による.マウスオーバーで変位センス矢印を表示する.変位センス=上盤が移動する方向.変位センスの凡例は図中に示した.

北海道の活断層図.産総研 活断層データベース による.マウスオーバーで変位センス矢印を表示する.変位センス=上盤が移動する方向.変位センスの凡例は図中に示した.

左の図は,産総研活断層データベースによる北海道の活断層図です.また,北海道の活断層(活動セグメント)の 抽出データ を表形式にまとめたものを PDF ファイル として掲載しておきます.

単なる印象ですが,北海道は意外に活断層の分布密度の低い場所なんだな,という感じを受けます.特に,『オホーツク海沿岸部~天塩』『十勝東部~根室・釧路』『日高山脈』『札幌西方山地~胆振西部』『渡島半島西岸部』は,広い活断層空白地帯となっています.

マウスオーバーで表示される矢印は各断層の変位センスを表したもので,その向きは上盤の変位方向を示しています.赤が西へ移動するセンス,ラベンダー色が東へのセンスです.断層面が低角(30度以下)のものを黄色のアウトラインの付いた矢印で示します.

この分布図から見える北海道の活断層の傾向は,私が気付いた範囲では以下のようなものです.

① 活断層の走向は南北に近いものが多いが,知床半島周辺では半島の伸びに平行な NE-SW 方向になっている.

② ほぼすべての断層が逆断層型である.唯一の正断層である羅臼岳活動セグメントは,傾斜角は示されているのになぜか傾斜方向が無くセンスが不明.

③ 北海道中央部では断層の変位センスに大きな傾向は無いが,低角の断層は,すべて上盤が西へ移動する変位センスとなっている.

④ 渡島半島ではすべてが上盤が東へ移動するセンスとなっている.

⑤ 日高山脈は,その顕著な南北性構造地形にもかかわらず,活断層の空白地帯となっている.

これらの点をどのように系統的に(地形変動学的に)説明するかですが,私には当然ながらうまく説明できません.①②③は,千島外弧の東からの衝突に伴う圧縮を示しているのだろうとは思うのですが,④や知床半島の特徴については皆目 no idea です.⑤は,この衝突山脈が既に(少なくとも第四紀には・変動地形学的に)非アクティブになっているからということかもしれません.

※ 活断層データベースには,『平均変位速度(m/千年)』『単位変位量(m)』『平均活動間隔(千年)』というパラメータが記載されています.これらは,どれか一つが他の二つからの計算によって求められるものと思われますが,どの二つが観察・観測によって決定できるのか,どれが未知数なのか私には分かりません.たぶん意味のあるものとしては,平均活動間隔(千年)=単位変位量(m)/平均変位速度(m/千年)だろうとは思うのですが.

富良野盆地周辺の活断層 -一つのケース-

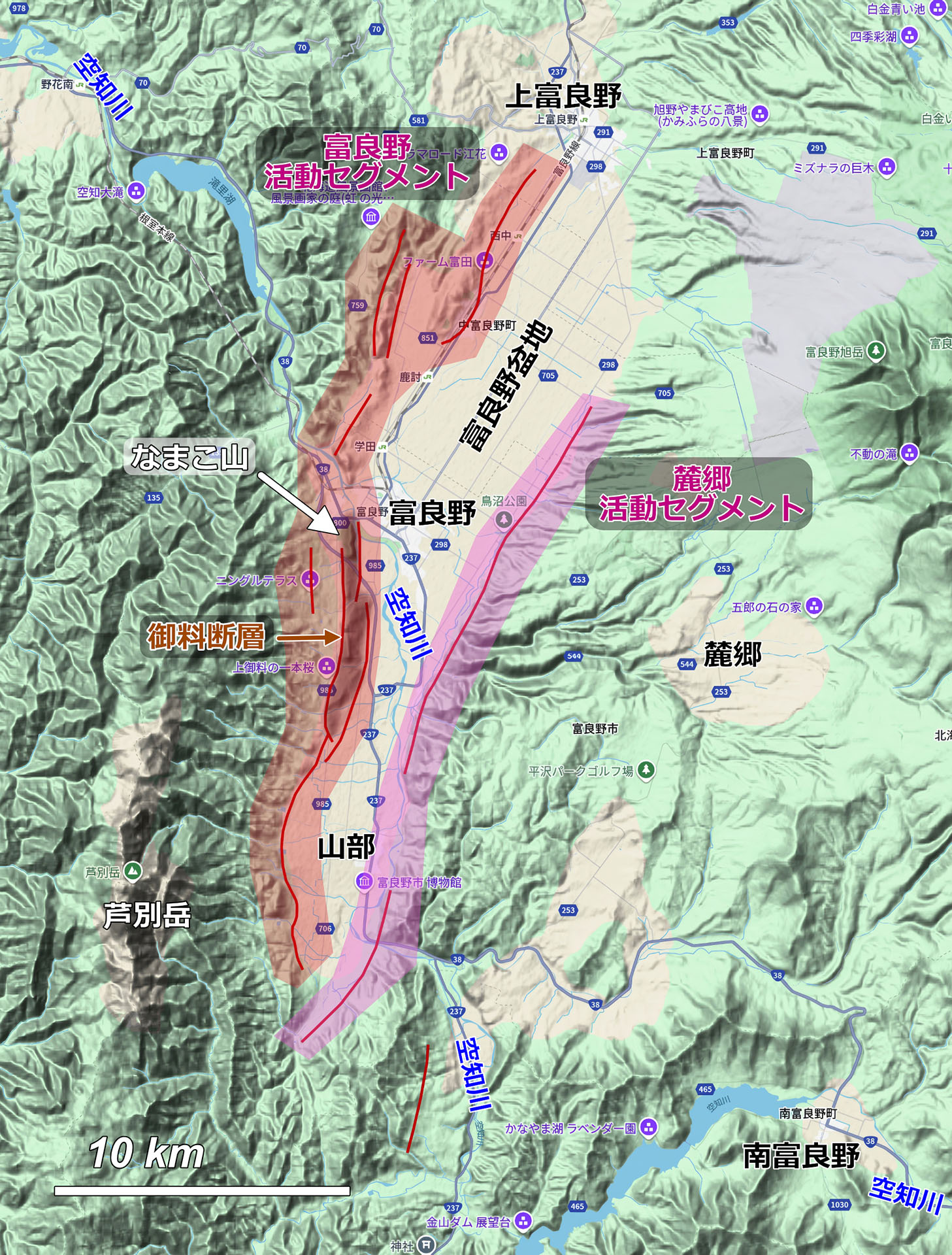

富良野盆地の地形と活断層セグメント.産総研活断層データベースの図を基に編集.

富良野盆地の地形と活断層セグメント.産総研活断層データベースの図を基に編集.

ここで紹介する富良野盆地周辺の活断層は,『変動地形学的に特筆すべき重要な意味がある』というわけではありません.実はそうなのかもしれませんけど,私は知りません.部外者としてぶらぶら観光混じりで歩いてみたら,活断層による地形と変位した地層を見ることができた,というだけの単なる “一つのケース” です.

富良野市南部から上富良野町にかけての部分には,北北東-南南西に伸びる富良野盆地があります.その長さは約 30 km,幅は最大で 6 km の狭長な内陸盆地です.盆地の形状は南に閉じており,開いた北端は上富良野付近で丘陵地形・火山山麓地形によって絶たれています(左図).

富良野盆地の東西縁には,二つの活断層(断層活動セグメント)が走っており,産総研活断層データベースでは,西縁のものを富良野活動セグメント,東縁のものを麓郷(ろくごう)活動セグメントと呼んでいます.この 活断層データベース によると,両活動セグメントはいずれも逆断層ですが,傾斜が逆になっており,変位の向きが互いに盆地方向へ向き合った形になっています.平均活動間隔は富良野セグメントが5,400 年,麓郷セグメントが 4,500 年となっています.いずれも最新の活動時期は不明です.単位変位量(=1回の活動での変位量)はいずれも 3 m 程度です.

この地形図を見てちょっと気づくことは,富良野盆地の形状と空知川の南南東→北北西への流路が斜交していることです.想像としては,空知川の流路が富良野盆地の形成(+芦別山地の上昇?)によって影響を受けていると思われるのですが,河川地形学に疎い私にはそれ以上のことは残念ながら分かりません.

富良野盆地南部の西側には,富良野市街地から南に伸びる直線的で狭長な丘陵があり,その形状から『なまこ山』と呼ばれています(上図).その長さは 6.2 km,幅は最大で 800 m,盆地底部からの高さは最大で 115 - 125 m あります.

なまこ山とその西方の芦別山地との間には,最大幅 1 km 程度の “融合した山麓扇状地(coalesced fan)” が存在しており,その標高は盆地底部より 80 - 150 m 程度高くなっています(下の断面図参照).

富良野西岳からなまこ山中央部を通る東西断面図.標高と距離のスケールは 1:1.国土地理院 10 m メッシュ標高データを用い,カシミール3Dで作成.

なまこ山周辺の傾斜量図.国土地理院地図によるものを編集し説明を加筆.マウスオーバーで断層を表示する.

なまこ山周辺の傾斜量図.国土地理院地図によるものを編集し説明を加筆.マウスオーバーで断層を表示する.

なまこ山という丘陵列は,東西方向の小河川によって地形的に分断されており,これをここではセグメントⅠ~Ⅴと呼びます(左図).なおこれは,小河川によって分断された単なる地形セグメントであって,テクトニック・セグメントといった意味は特に含みません.

セグメントⅡ・Ⅲ・Ⅳは,最高点が山地側にやや偏っており,盆地方向に緩傾斜の “裾野” があるように見えます.セグメントⅢ・Ⅴは北東-南西方向で,丘陵列とやや斜交しています.セグメントⅠの盆地側斜面はかなり急傾斜ですが,空知川の旧攻撃斜面なのかもしれません.セグメントⅡの盆地側にもそれらしい段差があります.

下の写真は,中富良野市街東方の富良野盆地内から見た芦別山地となまこ山です.芦別岳を中心とする芦別山地のアルプスっぽい山容は圧倒的で,富良野西岳の鋭いピークにも驚かされます.富良野盆地西側の山地上昇の激しさが実感される風景です.マウスオーバーでなまこ山の “稜線” を表示しますが,こうやって見ると背景に埋もれてしまい,それほど際立ったものとは言えません.もう少し高度が稼げれば違ってくるかもしれませんが.

なまこ山の西縁は,御料断層という東傾斜の逆断層で画されており,富良野活動セグメントの活動に伴って形成された断層地形です.しかしこれは,上に書いた富良野活動セグメントの “西傾斜逆断層” というセンスとは真逆になっています.御料断層は,富良野活動セグメント中の『バック・スラスト(back-thrust)』ということなのでしょう.

産総研活断層データベースには,なまこ山の東縁を画する断層線が描かれています.しかし,田近ほか(2007)によるとこの “断層”(中富良野-ナマコ山断層)は,地表に現れていない『ブラインド・スラスト(blind thrust)』のようです.その変位は,富良野活動セグメントの一般的な変位と同じく上盤が東に変位するセンスになっています.

田近 淳・小板橋重一・大津 直・廣瀬 亘・川井武志(2007)北海道中央部の活断層と大規模地すべり地形.地質学雑誌,第113巻 補遺, 51-63.

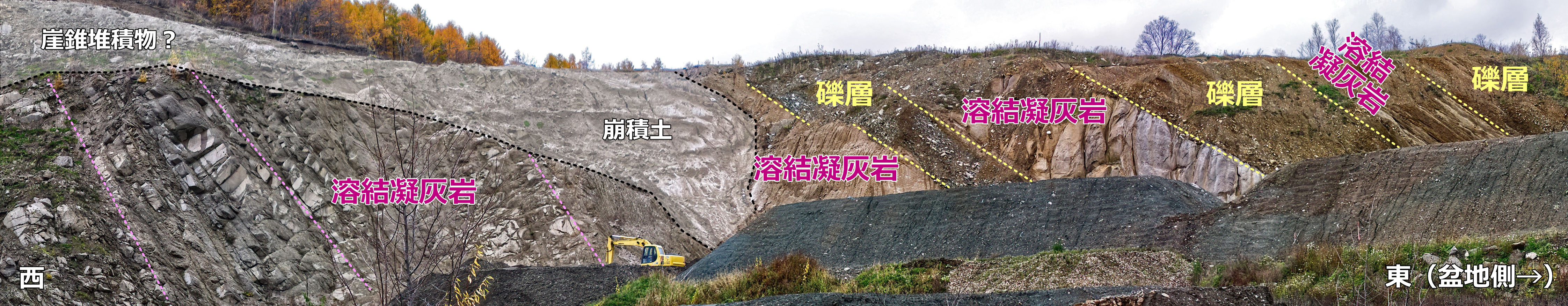

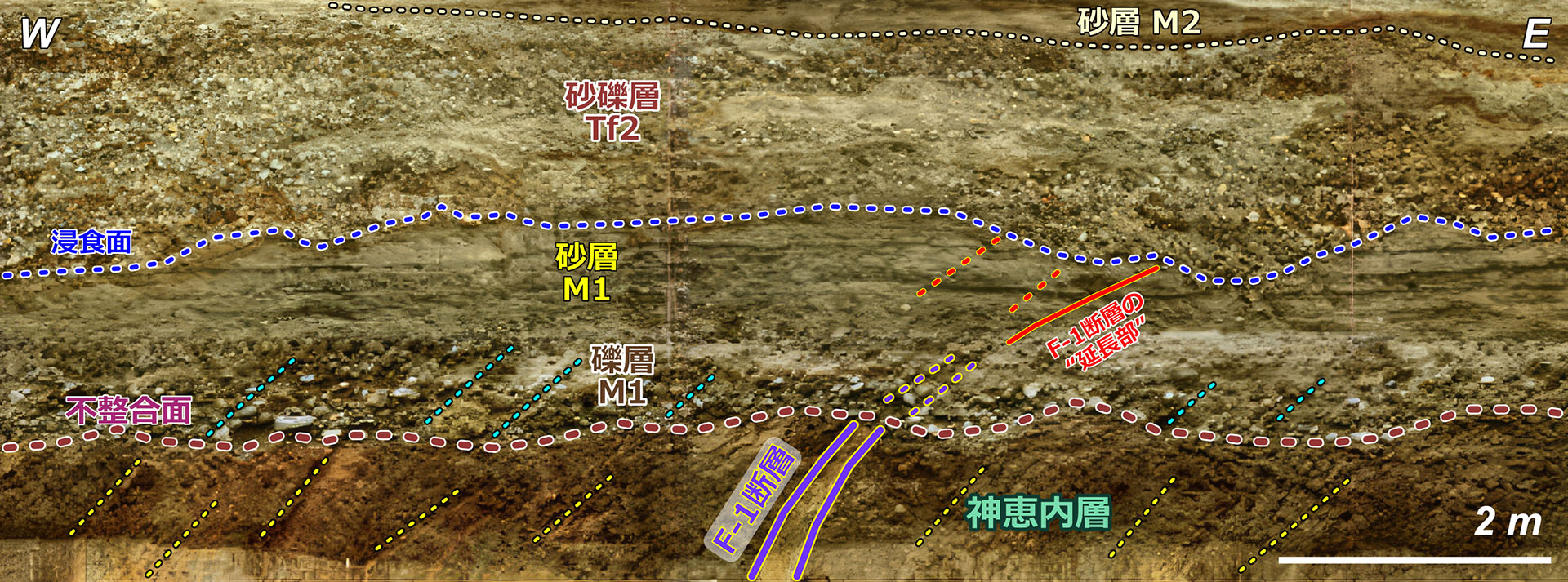

八線沢土取り場における傾動地層露頭.2003 年 10 月撮影.マウスホイールの回転によってズームイン・アウトし,ドラッグでスクロールできる.

このような御料断層の変位を間接的に(?)示す露頭として,セグメントⅣとⅤの間,八線沢がなまこ山を通過する部分に位置する土取り場の露頭が注目されます(上写真).

この露頭には,溶結度の比較的高い火砕流堆積物(十勝溶結凝灰岩)と礫層の互層が見られます.挟在する礫層は未固結で,淘汰が悪く不明瞭な成層構造を示す河川成礫層です.つまり,十勝溶結凝灰岩は複数のフロー・ユニットを持っており,しかもその噴出間隙は,厚さ 数 m 程度の河川成礫層が堆積する程度に長かったようです.

これらの互層は東に傾斜しており,その(写真上での見かけの)傾斜は写真左側の溶結凝灰岩では 60 度近くに達しています.礫層との互層部ではやや緩くなっているように見えますが,それでも 30 - 45 度程度はあります.

十勝溶結凝灰岩の噴出年代は 1.2 Ma(前期更新世 Calabrian=チバニアンの一つ前の時代)程度とされています(田近ほか,2007).単純に断言できることではありませんが,こういった新期の地層(礫層は未固結!)がこれだけ傾斜しているというのは非常に珍しいことではないかと思います.

田近ほか(2007)によると御料断層下盤側の地層中には支笏降下火山灰層(45 Ka)の挟在が認められ,御料断層は 45 Ka 以降少なくとも 7 m の変位量を持ち,0.15 m/kyrs という平均変位量が見積もられています.

八線沢で見られる第四紀層の傾斜露頭は,このような御料断層の活動により形成された “活断層関連傾動構造” を見ているということになります.

田近ほか(2007)には御料断層周辺の地震波速度断面が示されています.それによると,盆状に変形し東に傾斜した十勝溶結凝灰岩層の底面滑りが御料断層となっていて,西側の芦別山地前縁扇状地の礫層上に衝上しています(バック・スラスト).そのトータルな累積変位量は,溶結凝灰岩層の底面を基準に考えると少なくとも 200 m 以上はあるように見えます.盆地東縁の麓郷断層は最大累積変位量が 500 m 以上(!)とされています(田近ほか,2007)が,こういった変位量には素人的に非常に驚きます.盆地形成テクトニクスの活発さを実感させてくれるものです.

ちなみに,盆地東側の麓郷断層の累積変位量を仮に 600 m とすると,麓郷断層の単位変位量は 3 m,平均活動間隔が 4,500 年ですから,(600 / 3) * 4500 = 900000 で,90 万年前から変位が始まった計算になります.十勝溶結凝灰岩の年代が約 120 万年前ですから,いい加減な計算ですけどけっこう話が合いますね...

なお,専門家ではない私としては富良野盆地形成に関して次のような二つの疑問点があります.

① なぜ盆地形状が北に開いていて,上富良野付近で唐突に終わっているのか?

② なぜ活断層の発達(+バック・スラストの形成)が盆地の東西で非対称になっているのか?

①については,“北に開いて” いるのではなく,“南に閉じて” いると見ることもできます.田近ほか(2007)は富良野盆地が両側にある二つの逆断層によって縮小する傾向にあると述べていますが,そのへんがキーなのかもしれません.しかしいずれにせよ,北部での唐突な終わり方は不審です.単純に考えると,新期の十勝火山噴出物によって覆われてしまったということなのでしょうか?

② については,西側に存在する急峻で約 1,500 m の比高を持つ芦別山地の上昇とやはり無関係ではないような気がしますが,その形成開始時期や上昇様式を含めて,私には分からないことだらけです.

(2025/01/27 逐次公開)(2025/02/02 一部更新)

札幌周辺の活断層

なぜ『札幌周辺』だけがここで一つの章として出てくるのかと言うと,私は札幌在住だからです.2018年9月6日未明に発生した胆振東部地震は,大都会(?)札幌にも大きな地震災害が発生する可能性があるという当たり前の真実を札幌市民に突きつけました.一札幌市民として正直なところを言うと,北海道では 大地震=十勝・釧路沖 というイメージが少なからずあり,阪神-淡路・関東・熊本と言った都市直下地震の危険性は札幌市民の頭の中に必ずしも定着しているとは言えません.

地震活動は,言うまでもなくその地域を支配するテクトニクスと,その結果としての活断層に密接に関係していますので,それらを理解するには,ある意味 “浮世離れ” した地球テクトニクス(global tectonics)を把握しておく必要があります.

そういった観点から札幌市周辺および直下の活断層(・活構造)について記述してみようと思います.このアーティクルでは,(活)断層についての定義などと言った抽象的な話が多かったのですが,この章は私の現実の居住地域周辺の話なので,一層ヤバさが増しています...が,所詮素人の戯言,あえて気にせず気楽に行ってみようと思います.

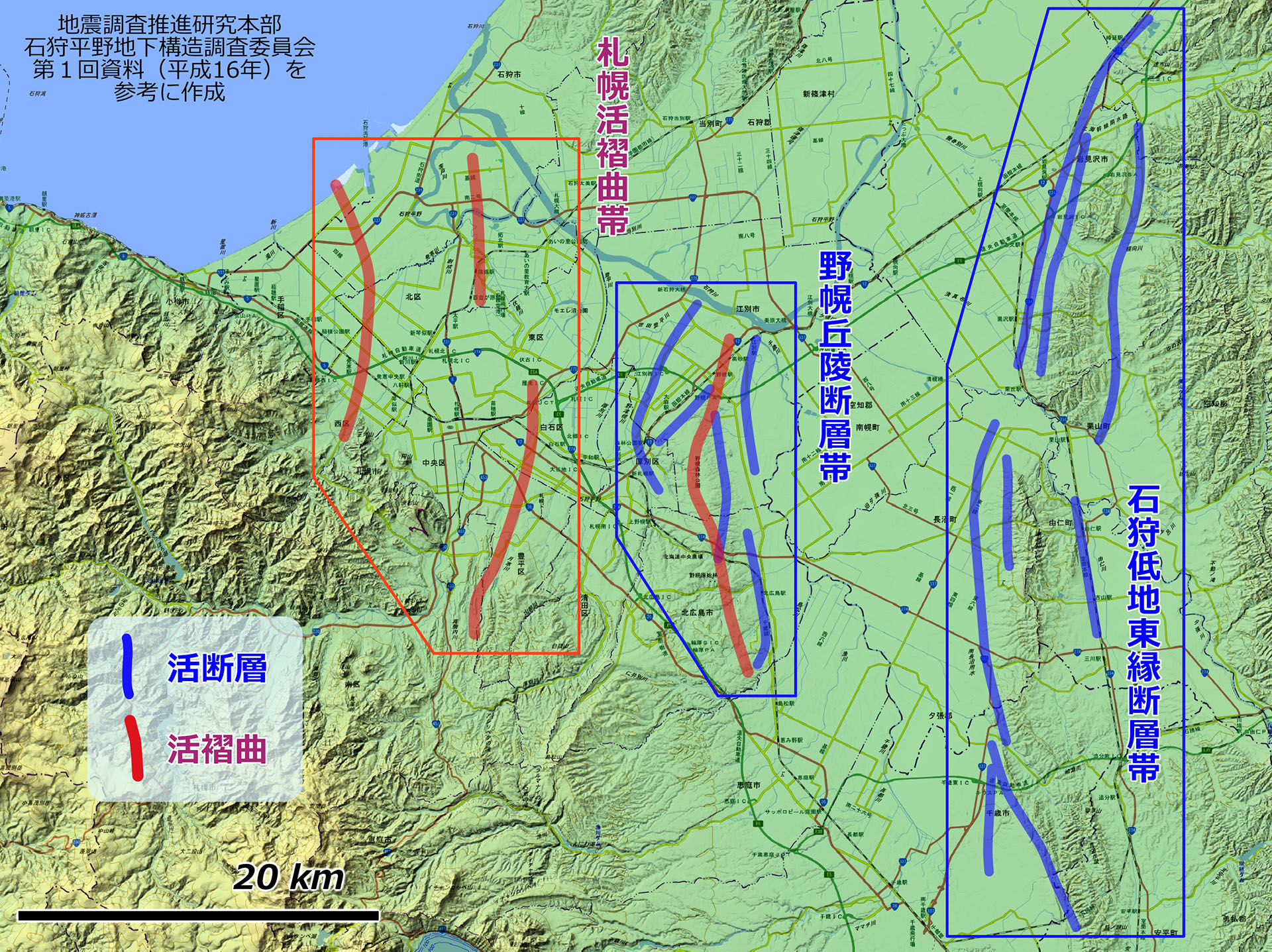

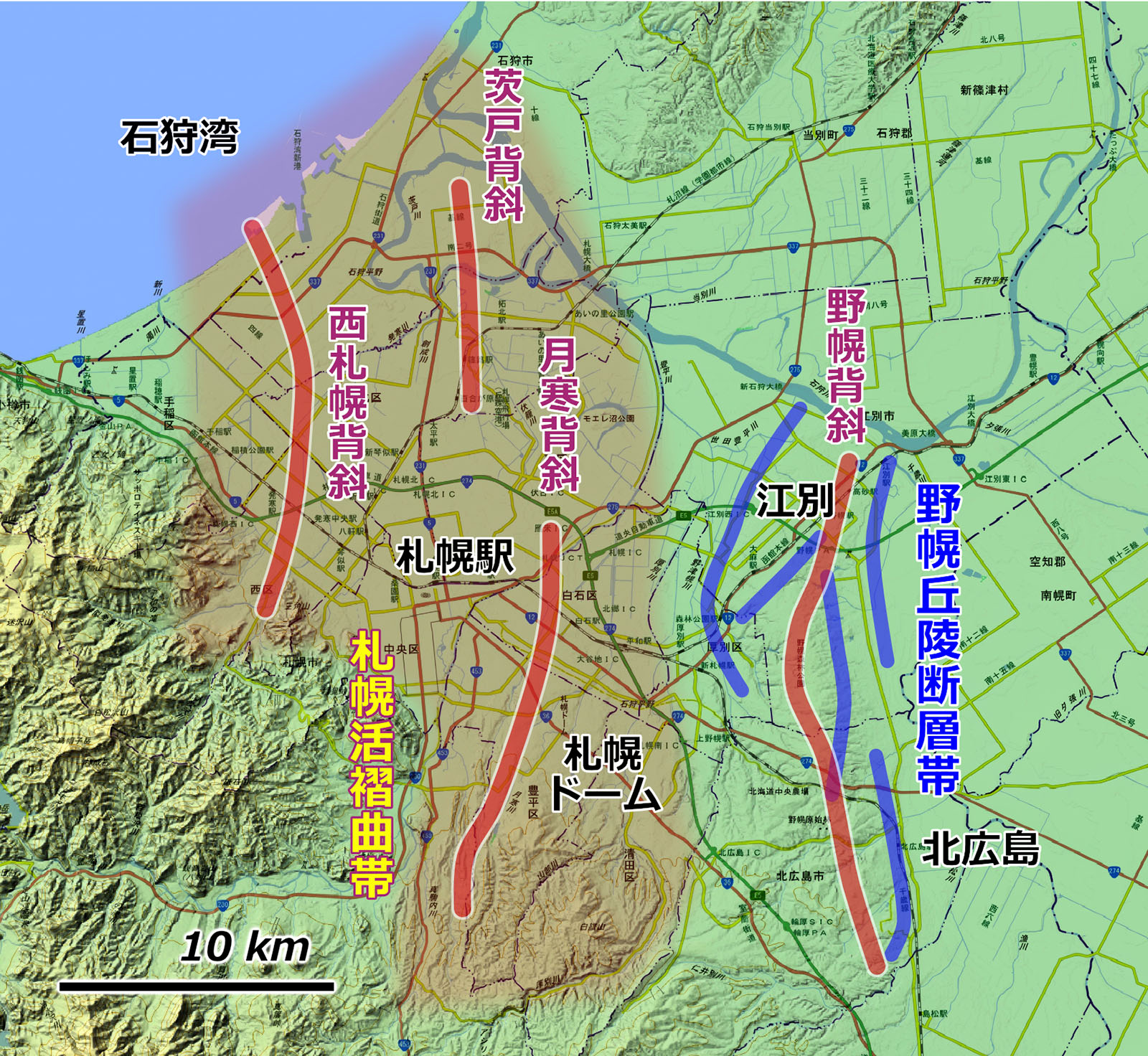

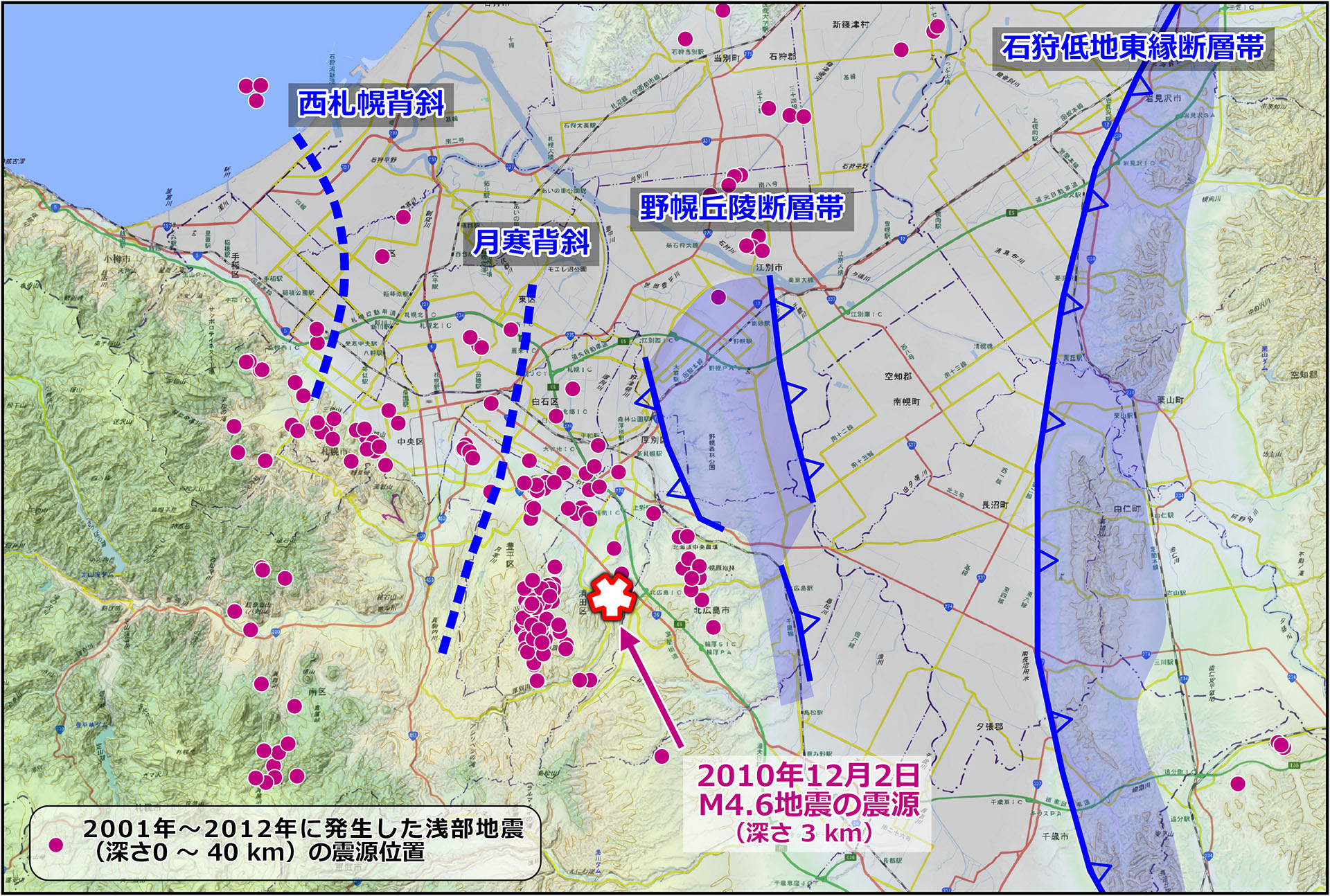

右の図は,地震調査研究推進本部の資料を参考にして札幌周辺地域の活断層・活褶曲をまとめてみたものです.“札幌活褶曲帯” ですが,誰もそんな呼称を使っている人はいません.私が勝手につけた名前です.

札幌周辺には,二つの活断層帯(active fault belt)と一つの活褶曲帯(active fold belt)が存在しています.しかし “活断層帯” と “活褶曲帯” は,ある意味で同じもので単に現時点での現れ方が違っているだけと言うこともできます.石狩低地東縁断層帯には活褶曲が描かれていませんが,同方向の軸を持った褶曲が多数存在しており,それらのどれか(あるいは全部)が活褶曲なのかもしれません.野幌丘陵には野幌背斜と呼ばれる褶曲が存在しおそらく活褶曲ですが,誰も “野幌活背斜(帯)” などとは呼んでいません.そういう意味で “活断層帯” と “活褶曲帯” は,区別せず『活構造帯(active structural belt)』と一括した方が良いのかもしれません.

札幌周辺地域の活断層・活褶曲は既に述べたように,地球テクトニクスに支配された大規模な “構造場” の中で形成され発達したものです.これについては,最後の項で詳しく述べます.

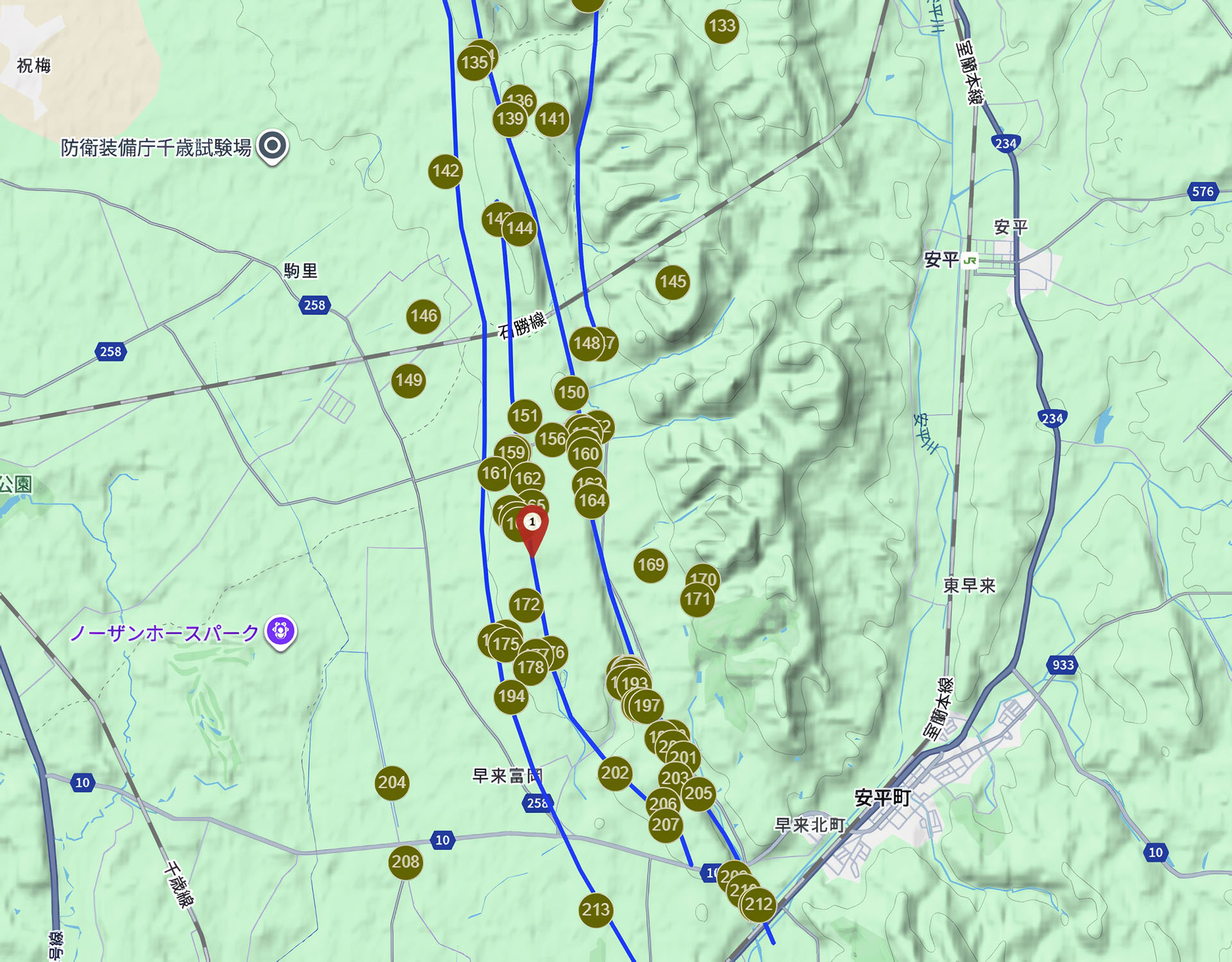

石狩低地東縁断層帯

まずは,札幌の直下ではない周辺の話から始めます.『石狩低地東縁断層帯』は北海道中央部で最大の活断層帯です.地震調査研究推進本部によると,全体の長さは 66 kmとされています.断層の東側が隆起する逆断層で,産総研活断層データベースでは,その傾斜は東へ約30度となっています.

地震調査研究推進本部によると地震発生の可能性は,最大で M 7.7~7.9 程度.地震発生確率は今後30年に 0.2 % 以下となっています.“主部” での活動間隔は 1000 ~ 2000 年,最新活動時期は18世紀後半~19世紀前半と推定されています.これらの活動パラメータから,十分に “注意すべき” 大規模な活断層と言えるでしょう.

石狩低地東縁活断層帯はその形態・分布・活動状況から,産総研活断層データベースでは『馬追活動セグメント』と『勇払活動セグメント』に区分されています...というか,そのデータベースでは,そもそも “石狩低地東縁活断層帯” といった括り方を採用していません.

その区分に異議を唱えるつもりはないのですが,断層帯の中央部(アーク状形態の頂部)を境にしてその方向と密集度が不連続になっているようにも見えますので,『北半部ディビジョン』『南半部ディビジョン』『勇払ディビジョン』に三分するのはどうかな?と個人的には思っています(図のマウスオーバー表示).

※ 地震調査研究本部(2010)にある “主部”・“南部” というのは,ここにあげた区分とはかなり異なるもので,“南部” は千歳市南部から苫小牧沖へと連なる活(・伏在?)背斜構造を指しているようです.したがって,この項で記述している石狩低地東縁断層帯は,すべて “主部” に相当しています.勇払活動セグメントの一部が “南部” に相当する可能性がありますが,はっきりしません.

地震調査研究推進本部(2010)石狩低地東縁断層帯の評価(一部改訂).34 pp.

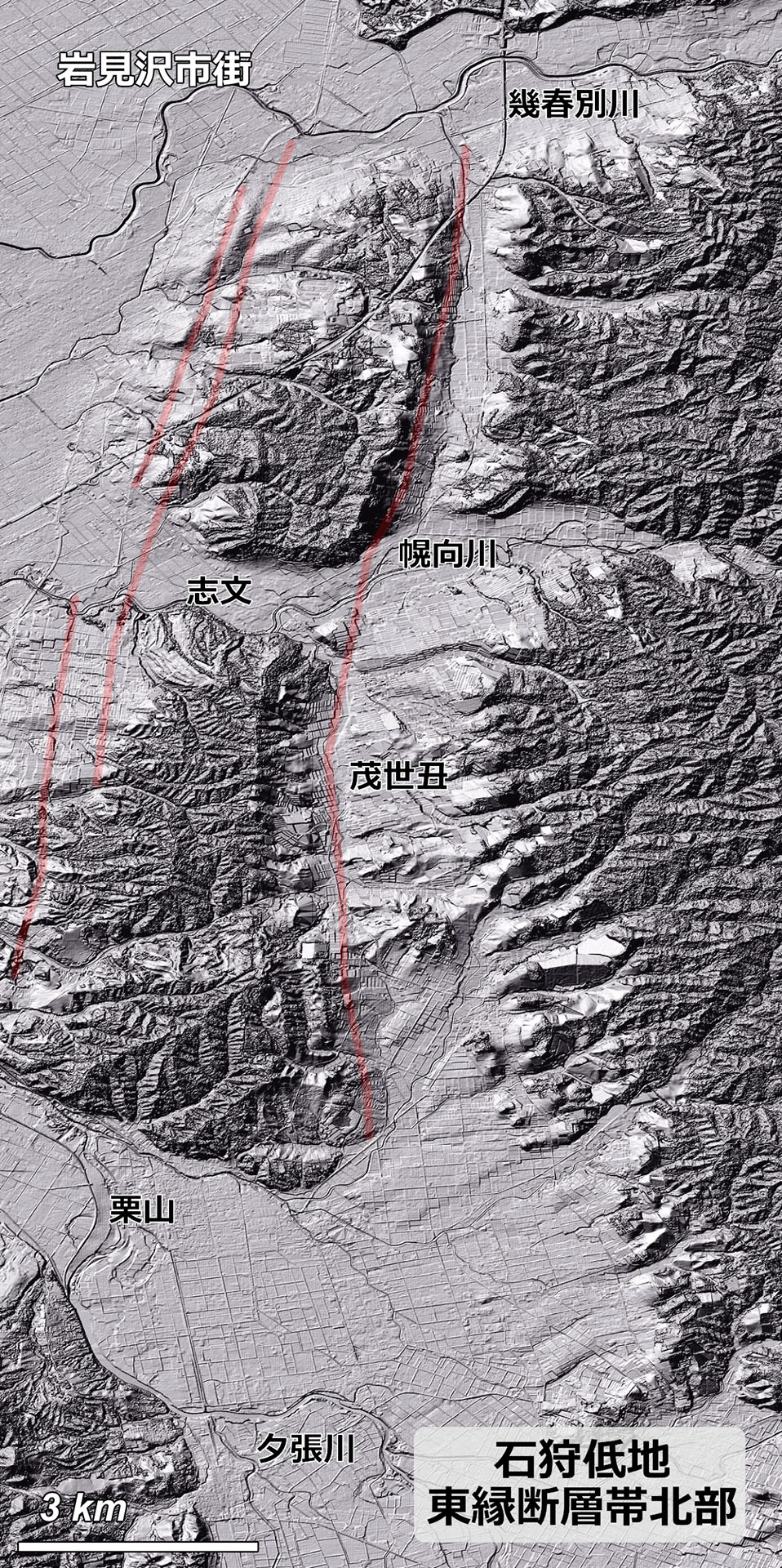

下の図は,石狩低地東縁断層帯の北半部ディビジョンと南半部ディビジョンの一部分の地形陰影図に,そこに視認できるリニアメントを “適当に” 描き入れたものです.“適当に” というのはもちろん『プロの目によるものではない』という意味です.言うまでもなく,イコール活断層という意味でもありません.ただし既知の活断層との対照関係がありそうなものは,それを書き入れてあります.

私の知る限り,北海道でこれほど明瞭かつ大規模な断層リニアメント地形を示す部分は他にありません.なお北半部と南半部で構造方向が異なっているのは,石狩低地東縁断層帯が西へ張り出したアーク状形態になっているためです.

右:南半部ディビジョン主部の地形陰影図.陰影図は国土地理院 10 mメッシュ標高データを用いて Surfer で作成.

左は,北半部ディビジョン北端部,栗山から岩見沢にかけての地形陰影図で,5 m メッシュデータを使っているため恐ろしくなるような精細感ですが,樹木をフィルタリングしきれていないようにも見えます.

茂世丑(もせうし)から岩見沢にかけては向斜帯となっていますが,その西縁は茂世丑断層で画されています.茂世丑断層の西側に見える明瞭なリッジ地形は断層によるものではなく,褶曲で傾斜した新第三系川端層中の堅硬な岩相によるものと考えられます.

興味深いのは,岩見沢市街地南縁の丘陵地に見られる NNE-SSW 方向の撓曲地形と見られるものです(赤矢印).おそらく岩見沢断層と呼ばれる活断層によるものではないかと考えられますが,これについては後述します.

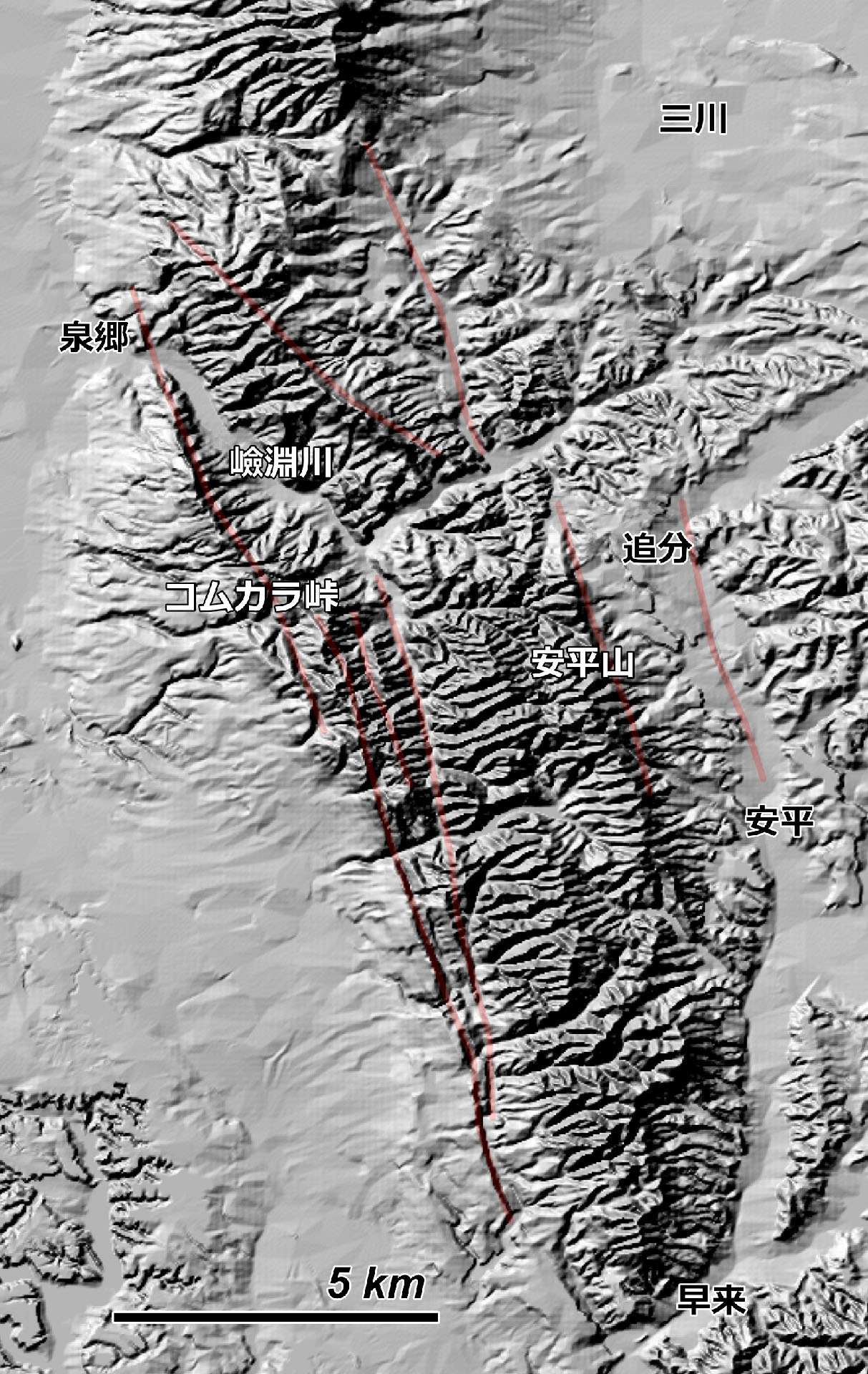

右は,南半部ディビジョン主部の地形陰影図を示したもので,NNW-SSE 方向の直線的なリッジ-谷地形によるリニアメント群が非常に印象的です.北半部ディビジョンよりも直線性が顕著だと思われます.山地を構成する地層の大部分は新第三系川端層~馬追山層の硬質な岩相で,複背斜構造を示して分布しています.リニアメントは,早来(はやきた)以南では不明瞭になっています.

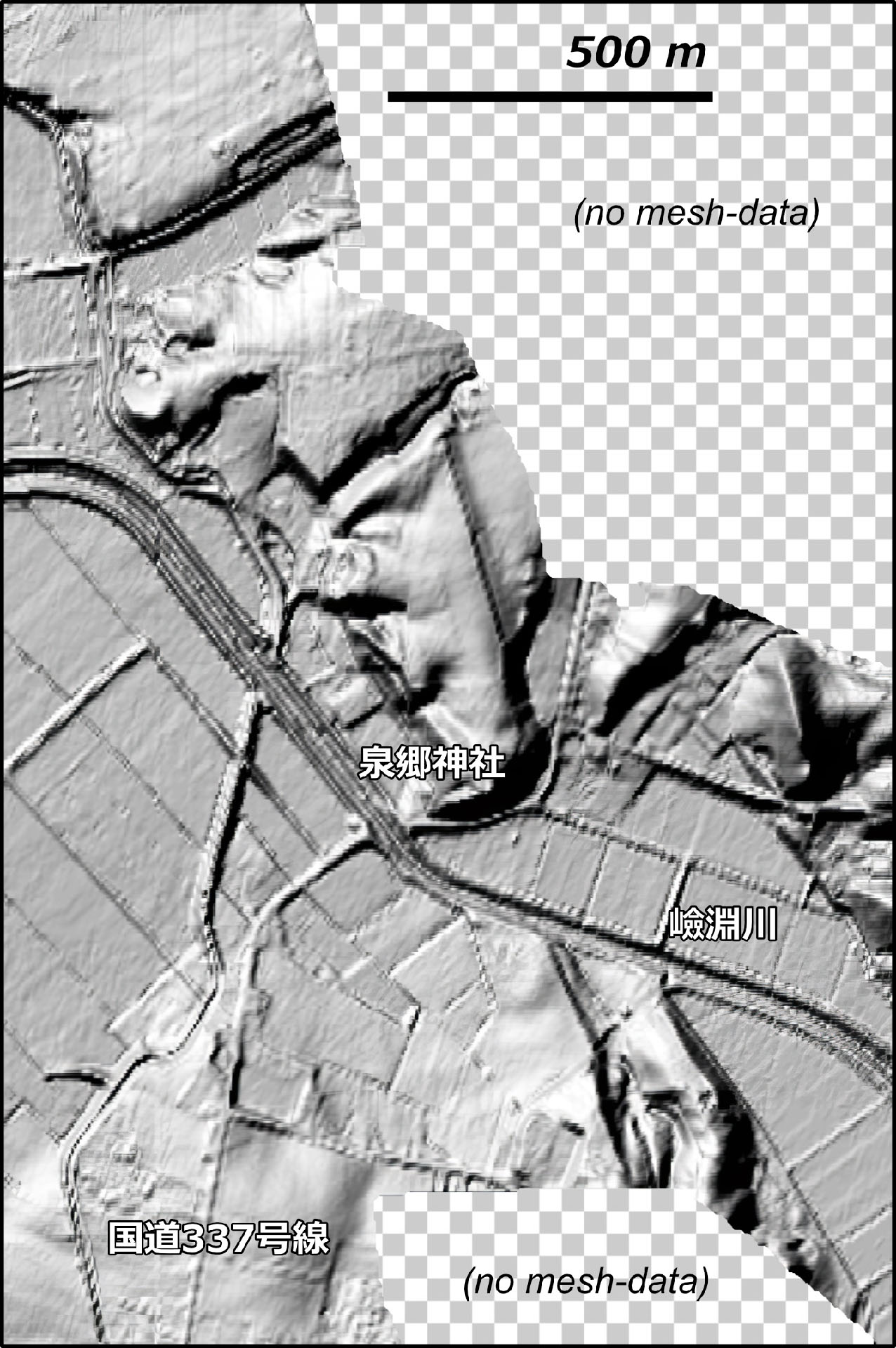

泉郷断層

泉郷(いずみさと)断層は,おそらく石狩低地東縁断層帯を構成する要素の中で,もっとも明瞭な断層地形を示す連続性の良い活断層でしょう.当然多くの研究例がありますが,自分自身把握しきれていないのでここでは割愛し,そのごく一部の文献リストを下に示すだけにします.

北海道(2001)石狩低地東縁断層帯 活断層図とその解説,北海道立地質研究所,157p.

国土地理院(2010)1:25000都市圏活断層図石狩低地東縁断層帯とその周辺「岩見沢」「長沼」「千歳」,解説書,日本地図センター,11p.

上のパノラマ写真は,千歳市泉郷・極楽寺前の農地に現れている泉郷断層の断層(撓曲)崖です.写真撮影位置を下の図に示します.右に見える土手のようなものがそうなのですが,“そう言われなければ分からない” 程度のものです.別にこんなものはどこにでもあるだろう?と言われそうです.私も最初は,これが本当に活断層地形なのか半信半疑でした.向かって左方(東側)が馬追丘陵の西麓斜面で,断層崖の向こう(西側)が石狩低地です.農地の面は緩く低地側に傾斜しています.

泉郷断層の変位はご覧のとおり西側上がりセンスで,断層面は西傾斜と考えられますので,石狩低地東縁断層帯の東傾斜東側上がりとは逆センス,つまり『バック・スラスト(back-thrust)』ということになるのでしょう.

泉郷断層の断層地形は,標高メッシュデータ上にも明瞭に現れています.右図の左に示したのは,国土地理院基盤地図情報 5 m メッシュ標高データを Surfer を使用して陰影図にしたものです.残念ながらこの部分では河川周辺以外の部分は欠測となっていますが,泉郷断層地形はきわめてクリアです.

上のパノラマ写真に示した部分から泉郷神社の丘の東まで,比高 3 m 程度の直線的な断層崖が走っています.嶮淵川で途切れますが,その対岸にも比高最大 6 m 程度の直線的な崖が見えています.東側に隣接する副次的な崖地形が見えますが,人工的あるいは斜面変動によるという可能性もあります.さらに東側の農地との境界も直線的な崖になっているのですが,人工斜面の可能性もあり Google Earth で見てもはっきりしません.現地で調査して確認せよ!とは言わないで...

泉郷断層地形の北側は小さな沢で止まっており延長部が見られません.この沢の中は現地で見たのですが,どうなっているのかは私には分かりませんでした.人工的改変の可能性もあり,ちょっと判断できません.

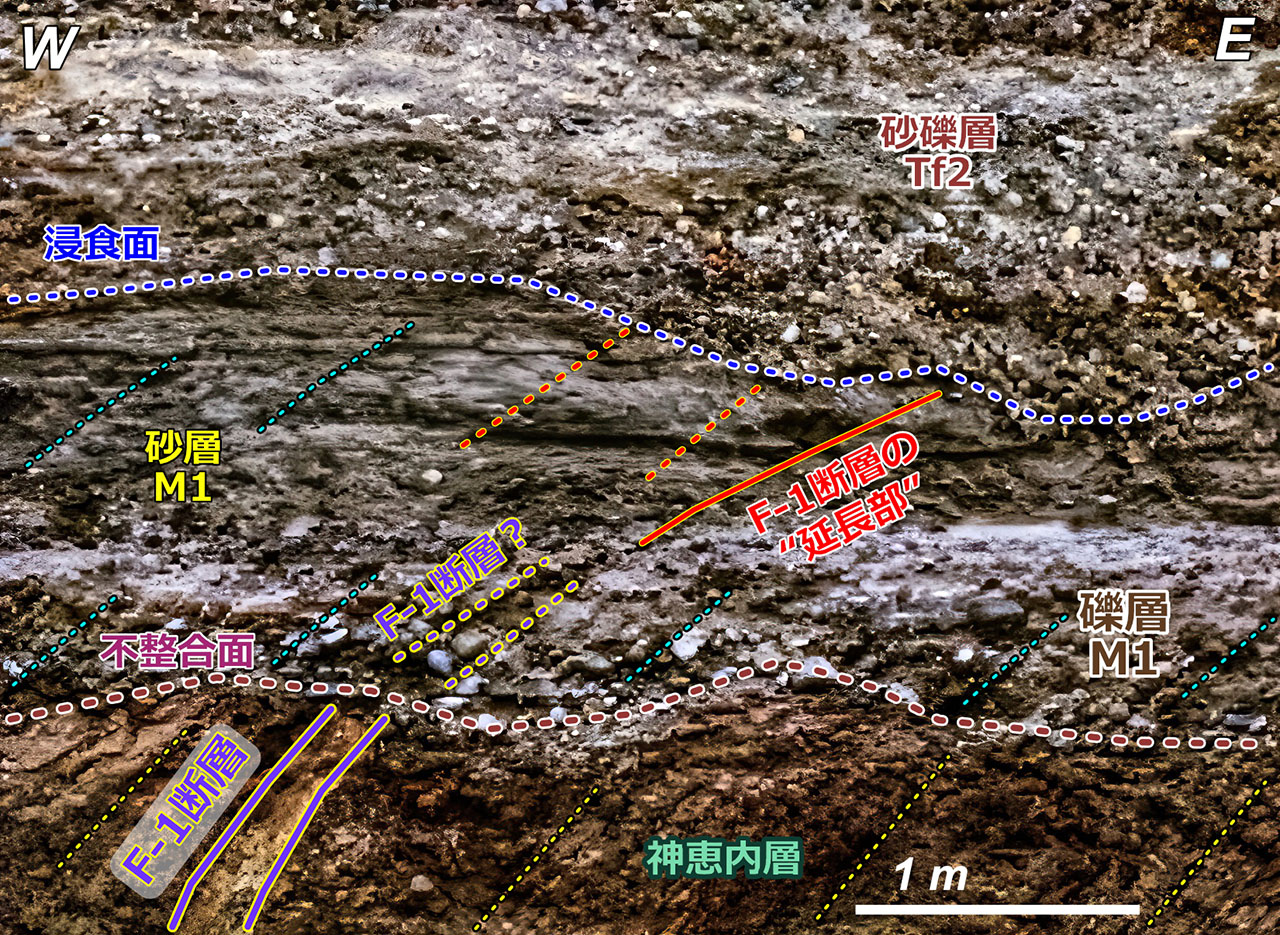

泉郷断層の露頭はいくつか記載例がありますが,泉郷南方(コムカラ峠)で道東自動車道の工事が行われたときに,その工事法面に断層面が現れたことが報告されています(岡,1998).その後詳細な記載が報告されているはずと思いますが,ネットでは情報を見つけることができませんでした.カラー写真等も公開されていないようです.

左写真は,道東道開通後にその上の高架橋から撮影したものです.法面は既に草付きに養生されており,残念ながらどこが断層面だったのか知る由もありません.多分,写真に写っている範囲のどこかだとは思うのですが.

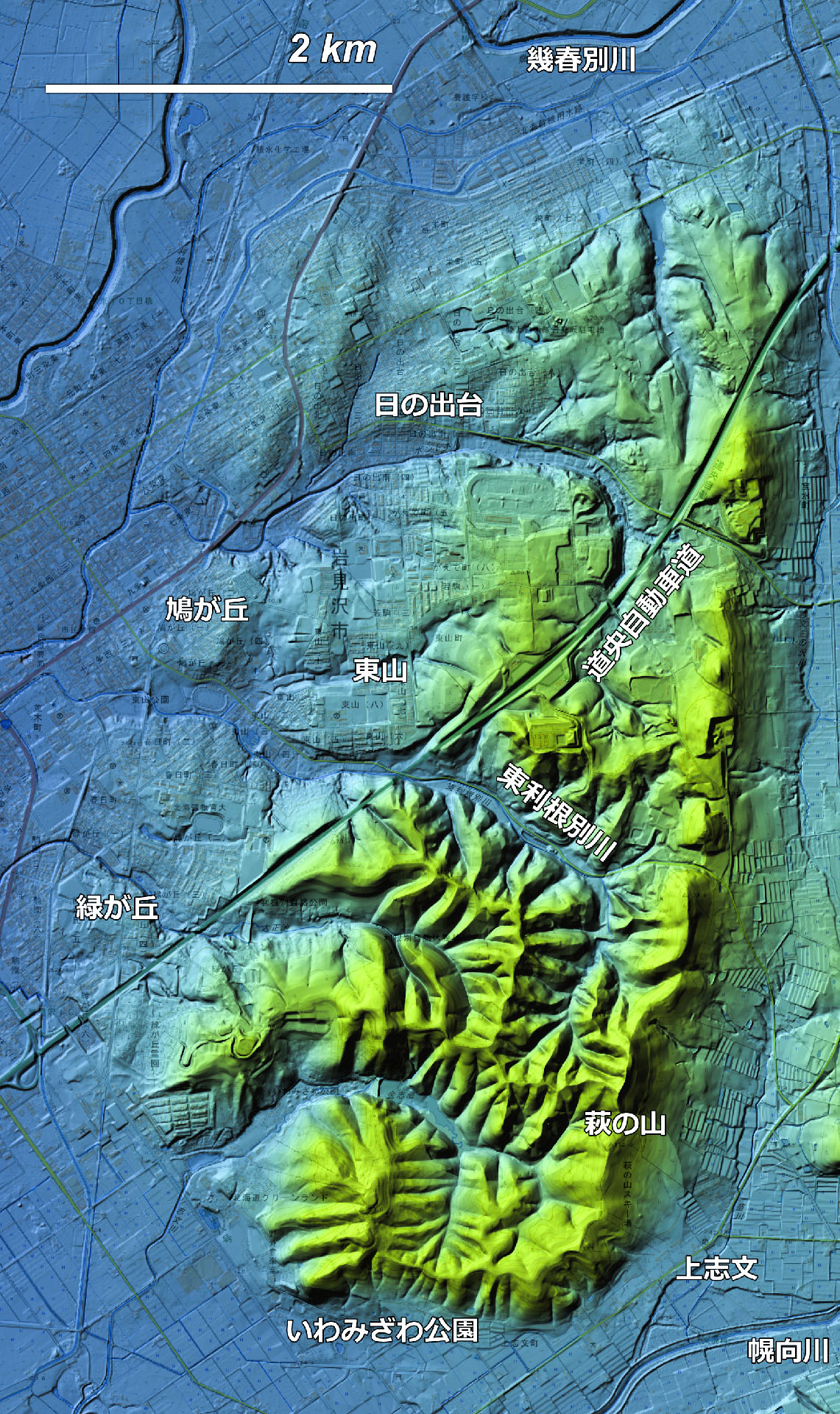

岩見沢断層

岩見沢断層は,その初出命名は確認できていませんが,『都市圏活断層図ー石狩低地東縁断層帯とその周辺』(石山ほか,2010)などにその記載があります.

岩見沢市街東縁の丘陵地(日の出台~鳩が丘~緑が丘)に明瞭なリニアメントがあり,石山ほか(2010)には,東側上がりの撓曲崖とされています.その標高差は,標高データで確認できる限りでは;日の出台:9 - 10 m,鳩が丘:12 m,緑が丘:2 - 3 m 程度です.

この活断層地形は特に顕著・大規模なものとは言えないのですが,住宅密集地域内にあって地形図・陰影図上で明瞭に視認できるという意味で非常に興味深いものです.少なくとも私は,5 m メッシュ標高データを国土地理院からゲットして Surfer 上で表示して,“これは何...?!” と非常に驚きました.

変動地形研究者にとっては特に目を引くものではないのかもしれません.しかし,専門外の私のような人間や一般市民には,それほど認知されているものとは言えないような気がします.ちなみに岩見沢市が公開している防災マップには,石狩低地東縁断層帯についての一般的な短い記述と,震度6以上の地震が発生したときの建物倒壊率は示されていますが,市内の活断層についての specific な記述はありません.

※ 蛇足ですが,岩見沢市防災マップには『液状化危険度』に関するものがまったくないのは,ちょっと驚きです.ハザードマップは洪水に関するものだけとなっています.行政側としてはもちろん蓋然性の低い災害についての記述は余計・不要だし,優先度という意味で理解はできるのですが...これは次に述べる野幌丘陵断層帯を持つ江別市でも同じ状況です.

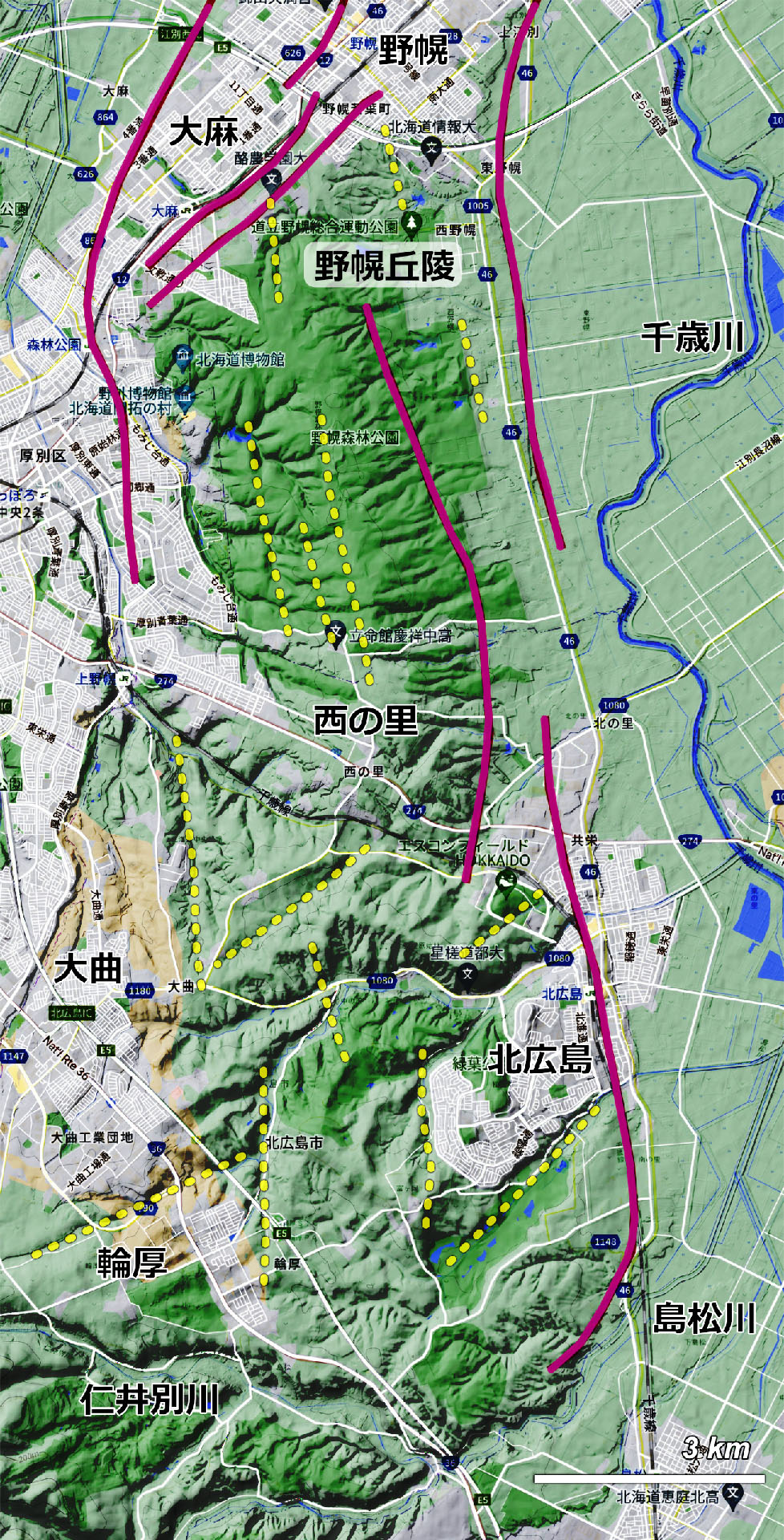

野幌丘陵断層帯

野幌(のっぽろ)丘陵は.札幌市街地と石狩低地の間に位置する最高点標高 70 - 80 m の NNW-SSE 方向に伸びる低丘陵です.札幌側低地の標高は 15 - 25 m,石狩低地側は 5 m 程度で,東側の麓が直線的な,やや非対称な形をしています.南北の長さは約 17 km で,国道274号線が西の里付近で横断する箇所を境として地形特徴が南北でやや異なっており,南半部はかなり開析した地形を示しています.

下のパノラマ写真は野幌丘陵を東側の石狩低地から見たもので,野幌丘陵の北半部が写っています.南北に伸びるきわめて平坦な丘陵頂線が印象的で,おそらく開析された段丘面を見ているものと思われます.背後に見えているのは新第三紀~第四紀火山帯の 札幌西方山地 で,札幌岳-無意根山-余市岳-手稲山などが見えています.両者の間に札幌市街地があります.

東側の石狩低地から見た野幌丘陵.きわめて平坦なプロファイルを持つ丘陵地形が印象的である.背後は札幌西方山地.2022 年7月撮影.マウスホイールの回転によってズームイン・アウトし,ドラッグでスクロールできる.ダブルクリックでズームをリセットできる.

野幌丘陵は,札幌市街からもその印象的な平坦地形として見ることができます.下写真は市街地西縁の丘陵から見た野幌丘陵です.モダンなビル街の背後に平坦な城壁のように見えていて驚きます.この平坦さはもちろん段丘面なのですが,その比高はグローバルな海水準変動ではなく,活断層に東西を画された部分の上昇によってもたらされたということでしょう.

野幌丘陵の背後には,石狩低地東縁断層帯に西縁を画された馬追丘陵が見えています.さらに背後には夕張山地がありますが,この写真では薄い影のように見えているだけです.

札幌市西区三角山山麓から見た札幌市街と野幌丘陵(白矢印).2025 年7月撮影.

Google Earth による石狩低地上空から見た野幌丘陵の俯瞰イメージ.俯瞰高度はおよそ 800 m.高さ方向を2倍に強調している.

Google Earth による俯瞰イメージ(上図)では,野幌丘陵とその周辺地形との位置関係がよく分かります.日本ハムファイターズの新しい本拠地であるエスコン・フィールドは,野幌丘陵の南部に位置しています.野幌丘陵の西側は札幌市街地ですが,西方山地から流下する豊平川によって作られた豊平川扇状地が広がっています.

地質図Navi によると,野幌丘陵の大部分を構成するのは第四紀更新世の段丘堆積物とその下位の河川成層で,5万分の1地質図服『江別』では野幌砂礫層とされている地層です.これらは丘陵の伸びに平行な背斜を形成しているとされ,“野幌背斜”(初出不明) と呼ばれています.

※ 産総研地質図Navi に用いられている “シームレス地質図” による野幌丘陵の地質表現には,どうもよく分からない点があります.具体的には,丘陵中央を南北に通る軸の周りに対称な地質分布をしているのですが,① late Middle Pleistocene の段丘堆積物の周囲に ② early Middle Pleistocene の非海成層,さらにその外側に ③ early Late Pleistocene の段丘堆積物が分布します.単純に考えると,② の上に ① が載っていて緩く向斜を形成し,③は ② に対してアバットしているとしか思えないのですが,そうなんでしょうか? 上に書いた “野幌背斜” とは話が合いません.もしかすると背斜両翼の ①② の傾斜が地形面よりも緩傾斜なのかもしれませんが,地形面は上図にあるようにきわめて緩傾斜なので,難しそうです.いずれにせよ ③ はアバットにせざるを得ませんが.

シームレス地質図には『地質構造』『断面図』が示されていないので,確信がありません.おまけにそれらの下位にある(=沢筋に窓状に露出している)はずの (Miocene - ) Pliocene 海成層が ①② の “上” を覆っているように描かれており,ますます混乱してしまいます.なんとかならんもんでしょうか...野幌丘陵断層帯がきちんと表現されておるのは良しとしたいのですが.

ちなみに,5万分の1図幅『江別』・20万分の1地質図幅『札幌』にはこのような地層分布は表現されておらず,ネタ元は不明です.

で,やっと本題に入ります.野幌丘陵は,地質図Navi によく表現されているように,その東西両側が活断層(野幌丘陵断層帯=野幌活動セグメント)で画される構造性丘陵です(右図).

佐藤ほか(2020)によると,野幌丘陵断層帯の長さは約 20 km,想定される地震の規模は M 7.1 と推定されています.産総研活断層データベースでは,NNW-SSE 走向の断層面の傾斜は 45° W で西側上がりの逆断層,平均活動間隔は約 9,800 年です.紀元前 630 年以降一度活動したとされています.

断層の変位センスが西傾斜西側上がりとなっているのは,東隣の石狩低地東縁断層帯のそれを考えると,逆になっていてちょっと不思議です.この変位センスが断層帯全体の一般的なものかどうかも不明で,単なる推測ですが野幌丘陵断層帯の “主センス” は石狩低地東縁断層帯の東傾斜東側上がりと同じで,西傾斜西側上がりというのは(泉郷断層と同じように)そのバック・スラストということなのではないでしょうか?

佐藤 京・西 弘明・池田隆明・髙瀬裕也(2010)野幌丘陵断層帯の地震履歴と地震動の分析.平成22年度土木学会北海道支部論文報告集,No.67,A-35.

野幌丘陵は北部と南部とで地形特徴がやや異なっています.北部では丘陵形状は単純・明瞭ですがやや非対称で,東縁部は非常に直線的になっています.南北性の小リニアメントも顕著です.一方南部では丘陵形状は不規則で開析されており,活断層が存在するのは東縁部だけです.それに対応するかのように,NE-SW 方向の小リニアメントが目立っています.右の図には,これらの小リニアメントを黄点線で示しています.

野幌丘陵周辺の断層・地形の特徴をどう変動地形学的に統一的に説明すればよいのかと言うと,もちろん専門外の私には不可能で no idea です.いろいろ分からないことだらけなのですが...いずれにせよ,あとに紹介する札幌市域東半部で2010年に起きた地震に野幌丘陵断層帯が関与しているという見方もあり(佐藤ほか,2010),札幌市民にとっても理解しておくべき断層帯であると思われます.以下では,野幌丘陵断層帯のうち実際に野外で地形を観察することができた二つの断層について紹介します.その位置は上の図に示しています.

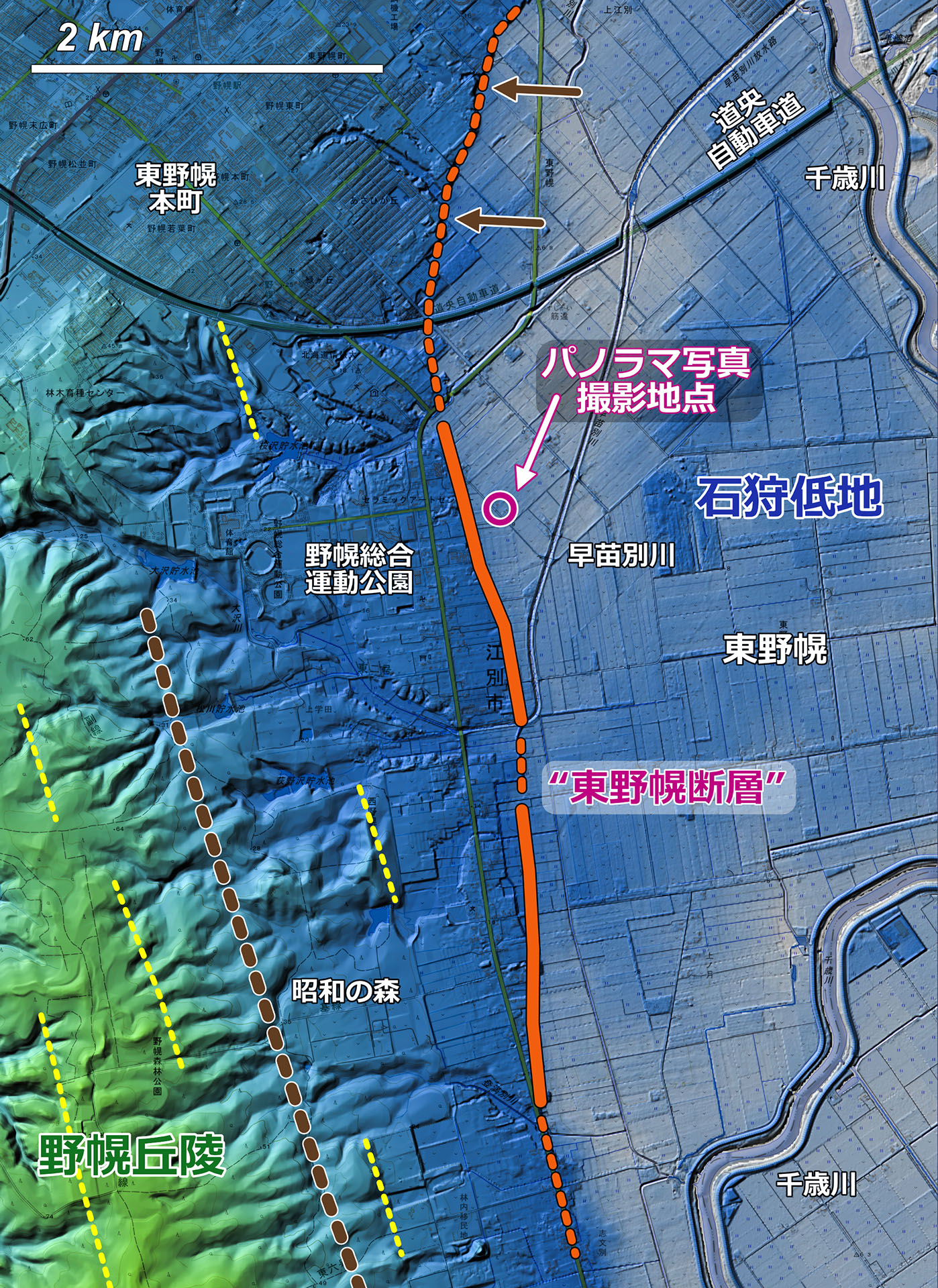

“東野幌断層”

既に示したように,野幌丘陵東部には NNW-SSE 方向の活断層が存在します(左図・茶色太点線).地形陰影図では,それに対応するリニアメントのようなものはほとんど確認できませんが,その周辺には同方向の弱いリニアメントがいくつか見えています(黄点線).

その東側,石狩低地との境界部付近に活断層があり,これが野幌丘陵断層帯の東縁となっています(オレンジ色線).この活断層をここでは “東野幌(ひがしのっぽろ)断層” と呼びます.もちろん,活構造的なユニットを表すのではなく,記述上の単なる便宜的名称です.

東野幌断層は方向を NE に変えながら江別市街地まで伸びていますが,リニアメントとしては追跡できません.東野幌付近の低湿地との境界段差(比高 6 m 以下)は形状が不規則で,低位段丘崖あるいは河川浸食崖と思われます(茶矢印).

東野幌断層の位置にある段差地形のパノラマ写真を下に示します.正直な話,活断層データベースと陰影図で視認できるリニアメントの情報が無ければ,これが活断層関連地形とは誰も思わないでしょう.つまり,私のような専門外の人間や一般市民にとっては,活断層(・地形)というのは決して『見ればそれと分かる』ようなものではないということです.

東野幌断層の作る段差地形パノラマ.江別市東野幌西方.西方を見たもの.撮影位置は上の図に示した.2025年10月撮影.マウスホイールの回転によってズームイン・アウトし,ドラッグでスクロールできる.

右に段差地形のクローズアップを示しておきます.段差の落差は 3 m 程度といったところです.

段差地形の脚部の大部分は用水路となっていますが,この写真の部分では段差背後に用水路が通っています.現在の段差形状は言うまでもなく撓曲地形そのものではなく,それに沿って地形改変が行われた結果ということなのでしょう.

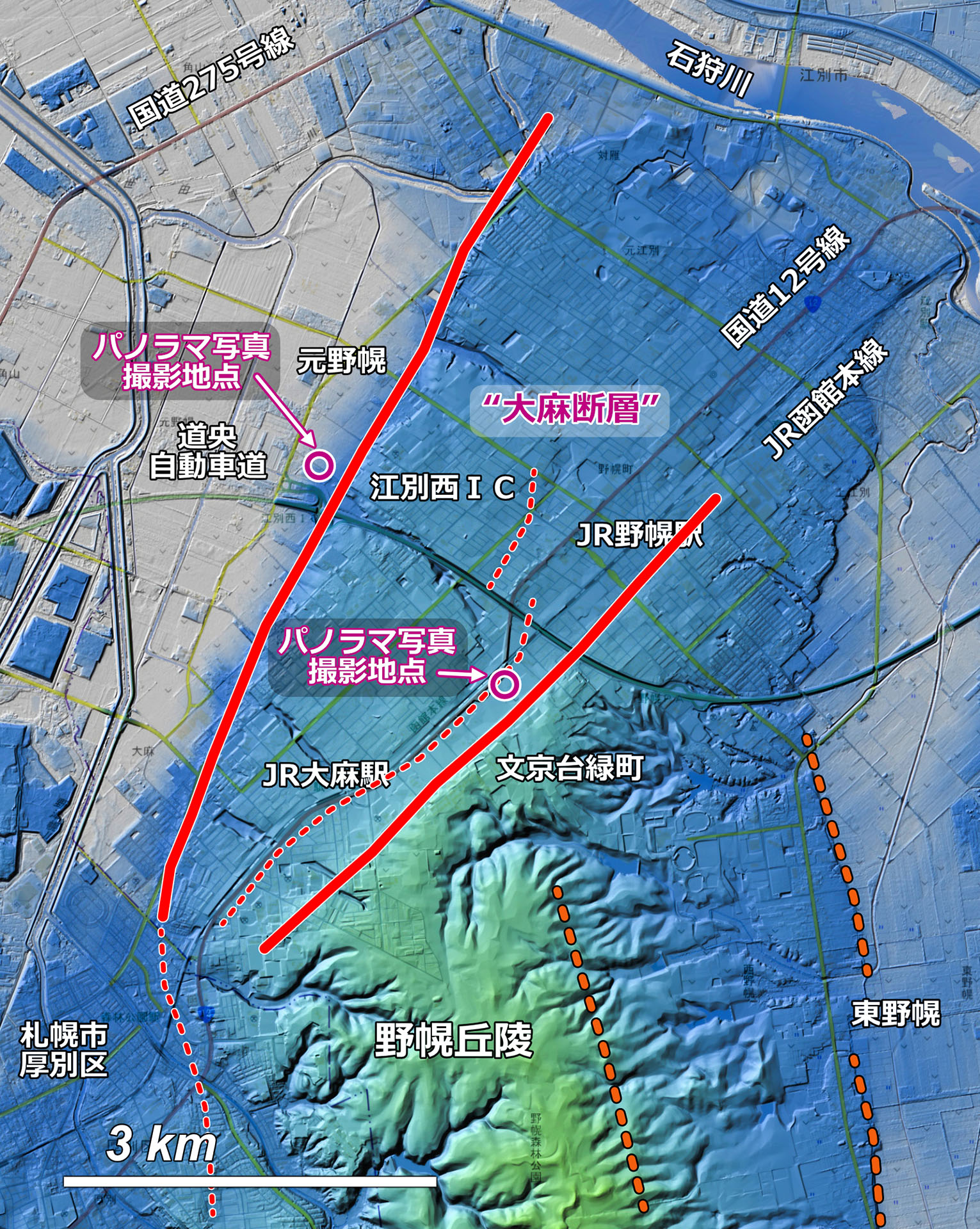

“大麻断層”

上に示した野幌丘陵断層帯の全体図を眺めていて少し不思議に思うのは,野幌丘陵北端部・大麻(おおあさ)付近に見られる,丘陵とは斜交した NE-SW 走向の断層群です.これらは地形的には南東側上がりで,西側上がりの NNW-SSE 系断層とは逆になっています.断層面の傾斜を含めて変位センスの詳細は分かりませんが,丘陵東西側に発達する南北性の(主?)断層群とは非調和に見えます.ここではこれらの断層を “大麻断層(群)” と仮称します.もちろんこれは,『野幌丘陵断層帯とは別個の断層帯』とかいう意味をまったく含みません.単に記述の際に便利というそれだけの意味です.

なお,上述した丘陵南半部で見える NE-SW 方向の小リニアメントが,この大麻断層とほぼ同方向なのは偶然なのかもしれませんが,なにか気になるところです.

大麻断層(群)のもっとも西側のものは,活断層データベースでは丘陵西縁部の南北性の断層が丘陵北端部で向かって右に折れ曲がって NNE-SSW 走向になっているように図示されています.これについては,さらに北方に存在する NNW-SSE 系の活断層・当別断層との接続関係を示唆する意見もあるようです.

丘陵北端部から江別市街にかけての地形をもう少し詳しく見てみると左図のようになっています.国土地理院地図でカスタムの色別標高図を作成し,その下に地形陰影図と標準地図を重ねたものですが,5m メッシュデータの威力もあるのか,平野部の微細な地形特徴が非常によく分かります.赤線は,産総研活断層データベースにある断層に該当すると思われるリニアメントです.この2本の間に二本の活断層が描かれていますが,市街地ということもありリニアメントとしては認識できません(赤点線).これらが大麻断層(群)です.

この江別市街域の活断層リニアメントを地形陰影図上で確認した時,私は非常に驚きました.何も知らなければ,低位段丘崖あるいは人工的なものだと思ってしまうでしょう.ドライブの時などにしょっちゅう見ているこれが活動セグメントの一部(=撓曲地形)だったとは...

ちなみにこの段差の高さは,陰影図上で確認してみると南東側のもので約 8 ~ 12 m,北西側のもので約 11 ~ 13 m です.人工的地形改変があるため,正確なところはわかりませんが.

注)『撓曲丘(flexure mound)』という用語は,変動地形学の(多分)どこにも無く,私の造語です.通常こういうものは “撓曲崖(flexure scarp)” と呼ばれるようですが,その形状と連続性から言って,“崖” と呼ぶのはちょっと(かなり)違和感があり,専門家でもないのに適当に造ってしまったものです.既存の適当な用語がありましたら,教えて下さい.なお,本来はある程度連続性の良い直線状になるはずの撓曲崖がなぜ連続の悪いマウンド状になるのかについては,断層変位における走向方向の不均質性(アスペリティ?!),浸食や人工的改変の影響などが考えられるのですが,要するによく分かりません.

大麻断層の作る段差地形パノラマ.写真左側に撓曲丘と思われるものが見える.江別市文京台酪農学園大学前.撮影位置は上の図に示した.2025年6月撮影.右端の丘陵上に見えるレンガ色の建物が酪農学園大学校舎.マウスホイールの回転によってズームイン・アウトし,ドラッグでスクロールできる.

この段差地形部を地形陰影図上でクローズアップして見ると,右のようになっています.赤矢印が撓曲丘の可能性がある部分で,上の写真で見える部分の南西側にもう一つ認められます.それらの高さは 3 - 4 m といったところでしょうか.

下に,北東側撓曲丘のパノラマ写真を示しておきます.背後に住宅地があり,マウンド上の形態がよく分かると思います.

酪農学園大学前では造成によって地形はかなり改変されていて人工植生もあるため,段差地形はよく見えませんが(点線部),その両側ではリニアメントとして比較的明瞭です.しかし,その前面には国道12号線やJR函館本線が並行して通っているため,これが活断層関連地形とはなかなか気づかないでしょう.

大麻断層上に見える “撓曲丘”.上のパノラマ写真に左側に見えるものを接近して撮影.江別市文京台酪農学園大学敷地北東端付近.2025年11月撮影.大麻断層は撓曲丘の右奥に伸びている.マウスホイールの回転によってズームイン・アウトし,ドラッグでスクロールできる.

北西側の断層: 江別市元野幌南方で見られるもう一つの段差地形のパノラマ写真を下に示します.段差地形を北西の低地側から見たものです.何も知らずにこれだけを見ると,低位段丘崖としか見えません.段差面の傾斜は見たところ10度以下で非常に緩いので開析されているのかとも思えますが,妙に表面が整っており,人工的改変(整地)によるものでしょう.いずれにせよ,上の陰影図や活断層データベースがなければ,とてもこれが活断層に関連した地形とは分からないでしょう.

大麻断層の作る段差地形パノラマ.江別市元野幌南方.撮影位置は上の図に示した.2025年6月撮影.段丘面上のレンガ色の建物は野幌高校.マウスホイールの回転によってズームイン・アウトし,ドラッグでスクロールできる.

『都市圏活断層図』では,この段差付近には同一方向の撓曲地形が存在し,その傾斜が北西方向であると示されています.撓曲地形の “傾斜方向” というのが原典を参照できないので不明なのですが,図から類推する限りでは南東側上がりの逆断層センスの撓曲構造ということではないかと思われます.

地震調査研究本部の資料ページ では,この段差が河川浸食崖であると記述されています.しかしこの項の最初に示した陰影図で明らかなように,段差地形はリニアメントと完全に一致しており,単なる河川浸食崖がこのように長さ 数 km の直線状に形成されるというのは考えにくい点があります.

この部分の地形陰影図をクローズアップして見ると(右図),野幌高校付近では段差地形のさらに東側に段丘崖・河川侵食崖と思われる部分があり(白矢印),両者がイコールではないことを示しています.ただし,“大麻断層” が段丘崖・河川浸食崖を切断しているかどうかは不明です.

仮に段差が河川浸食崖だとしても,既存の断層(・撓曲)地形を “利用した” 浸食地形ということなのではないかと私は考えています.

(この項 2025/11/02 加筆・再構成)

札幌市域の活構造

“札幌市域” とはあまり聞き慣れない呼称ですが,行政文書などで時々見かける言葉で,特に深い意味は無いと思います.ここでは,札幌市中心部とその周辺の平野部を周辺自治体(江別市・石狩市など)を含めてそう呼ぶということにします.

まず,札幌市域には活断層はありません.これは,活断層データベースに示されているとおりです.それでは,いろいろなところで言及されている札幌市域での直下地震の可能性というのは,いったいどういうことが要因となっているのでしょうか? それは札幌市域地下に伏在する『活褶曲(しゅうきょく)』(active fold) 構造です.

札幌市域には,南北性のやや湾曲した軸を持つ三つの活背斜 (active anticlines) ,西札幌・茨戸(ばらと)・月寒(つきさむ)背斜が存在します(右図).既出ですが,ここではこれらを勝手に “札幌活褶曲帯”(Sapporo Active Fold Belt)と総称することにします.

注1)『月寒』はもともとの読み方は “つきさっぷ” ですが,今は誰もそう呼ぶ人はいないと思います.“あしりべつ” と “あつべつ” とか他にもそういうのはたくさんあります.ここではアイヌ語読みにはこだわらず “つきさむ” と表記しておきます.

注2)この項では,各種公的委員会資料を参考に or 引用しているものがいくつかあります.これらはすべて,インターネット上に公開されている資料からオープンにゲットしたもので,紙媒体の配布資料等から取ったものではありません.

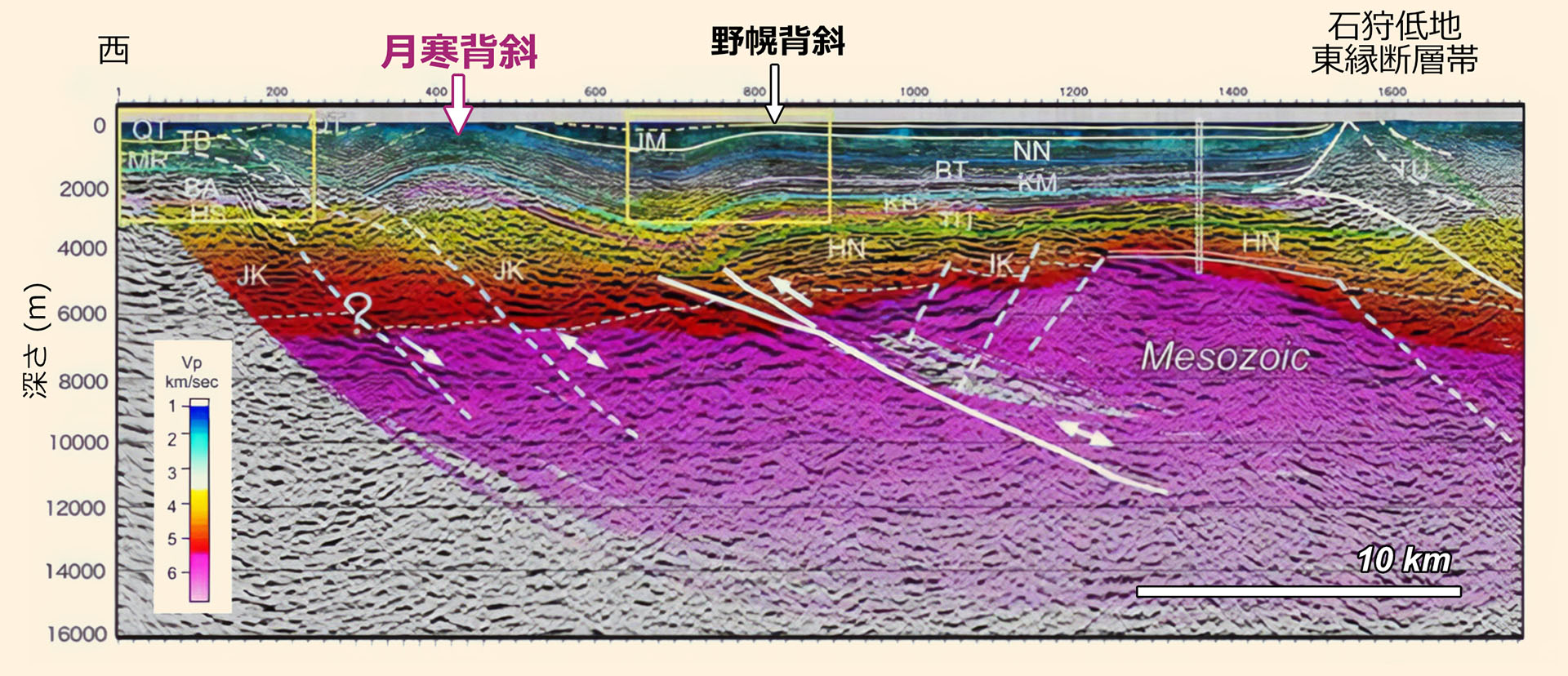

地下構造

活断層の定義や認定・取り扱いについては,このアーティクル全体のはじめの方で詳しく述べたつもりですが,『活褶曲』というのはどのように認定されるのでしょうか? “活” というのは活断層の “活” と同じ意味で,現在も生きている(発達中の?)褶曲ということですが,それはどうすれば分かるのでしょう?

まず,札幌市域の大部分は平野地域ですので,そこに堆積している地層は『一番上のもの』のせいぜい 10 m 程度しか観察できません.したがって,褶曲構造の認定に通常の地質学的観察手法(=露頭・ルート観察)は使えません.

平野の地下に伏在する地層の重なりや構造を推測する手法は2つあります.『掘ってみる』のと『揺らしてみる』ことです.

掘ってみる...つまり深井戸やボーリング井の地質データを使うということです.これは.実際に地層をモノとして検討できますので,その堆積環境や含まれる化石・鉱物のデータも直接に得られることになります.

それに対して,揺らしてみる...というのは地震波探査のことです.いくつかの方法がありますが,いずれにせよ人工的な地震振動を起こし,その反射をキャッチして解析し地下構造を得るという手法です.この手法でゲットできるのは物質の密度不連続面だけですので実際の地層を観察できるわけではありませんが,断層や褶曲構造もかなりの程度補足できますので,非常に強力な手法です.その他にも音波探査や電気伝導度測定などがありますが,それらは『地球物理学的探査手法』と総称できるでしょう.

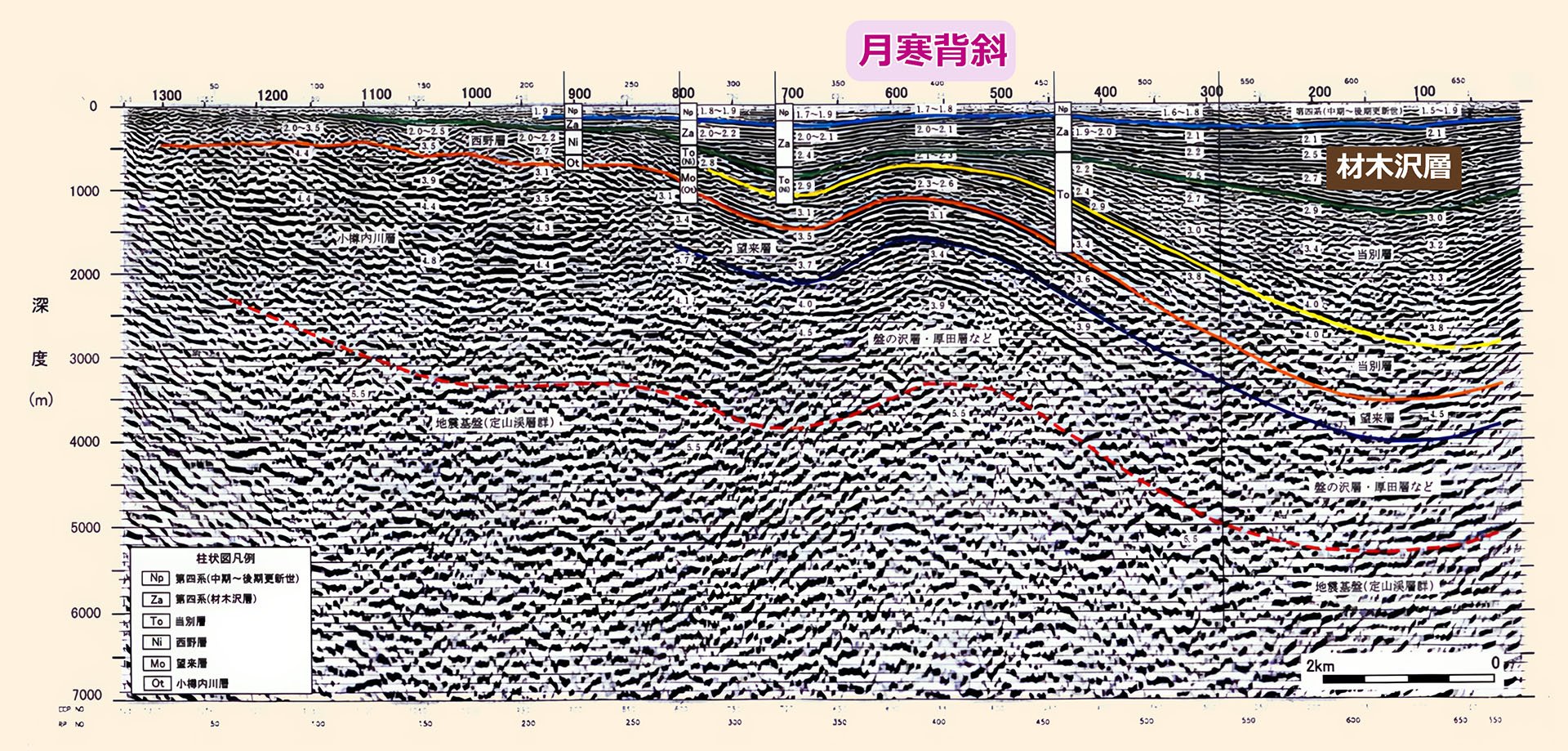

右の図は,地震波探査法によって得られた札幌市域・豊平川沿いの地下構造です.縦軸に注目して欲しいのですが,なんと深さ 16 km(!)まで地下の地質構造が得られています.マゼンタ色で塗られているのがこの地域の “基盤岩” となっている中生代の地層・地質体です.それ以外は略号で凡例がないため,分かる人しか分からず...私には分かりません.“JK” というのは多分,この地域の新第三紀の地層の最下部である定山渓層群だと思います.“IK” は古第三系石狩層群,“HN” は幌内層でしょうか...どうせ不明なのでここまでにします.

この地下構造図で示されているのは,札幌市域の地下には二つの大きな背斜(anticline)構造があるということです.月寒背斜と西札幌背斜です.もう一つ茨戸背斜がありますが,この断面図には見えていません(文献によっては月寒背斜の北方延長としているものもあります).

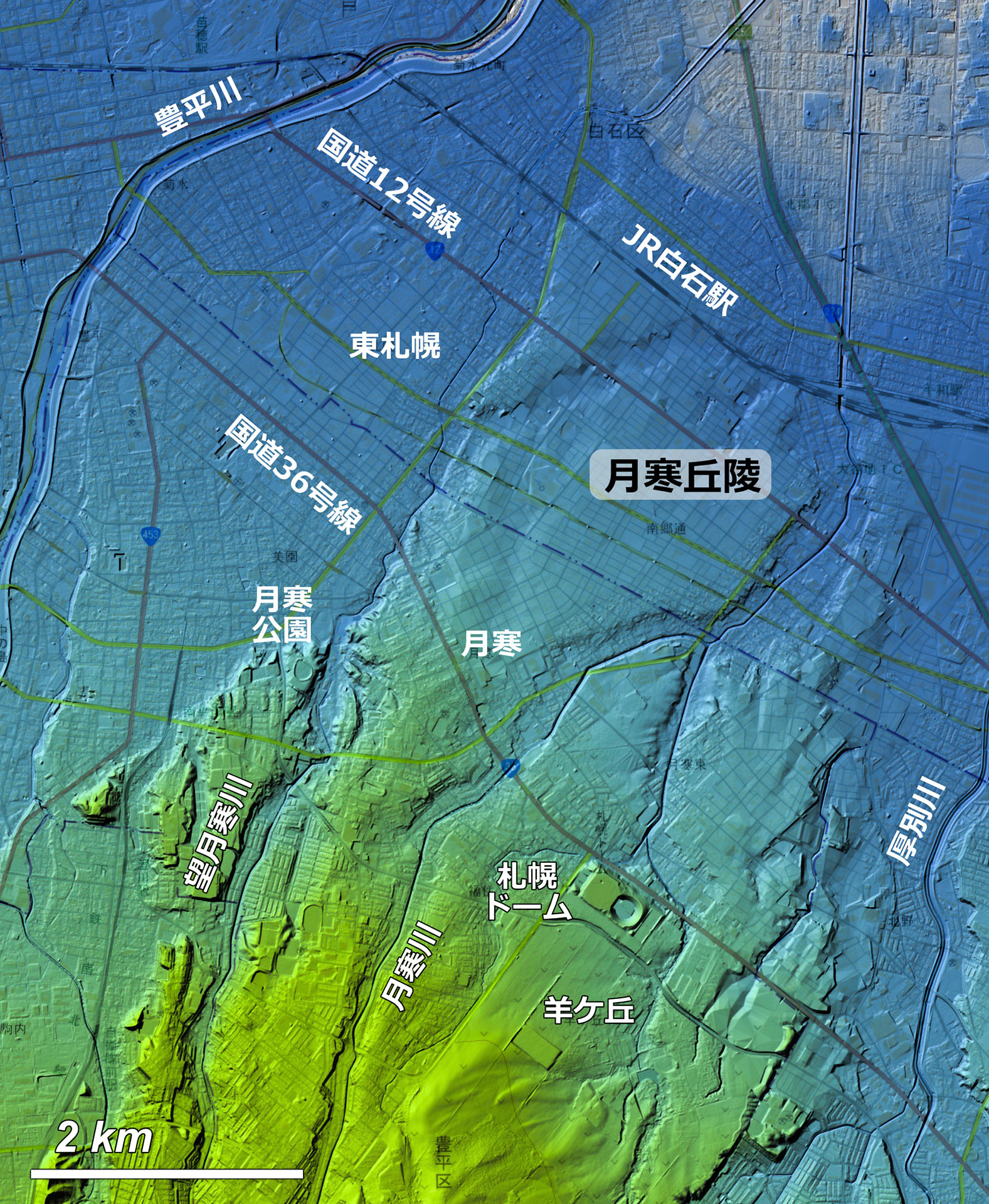

月寒丘陵

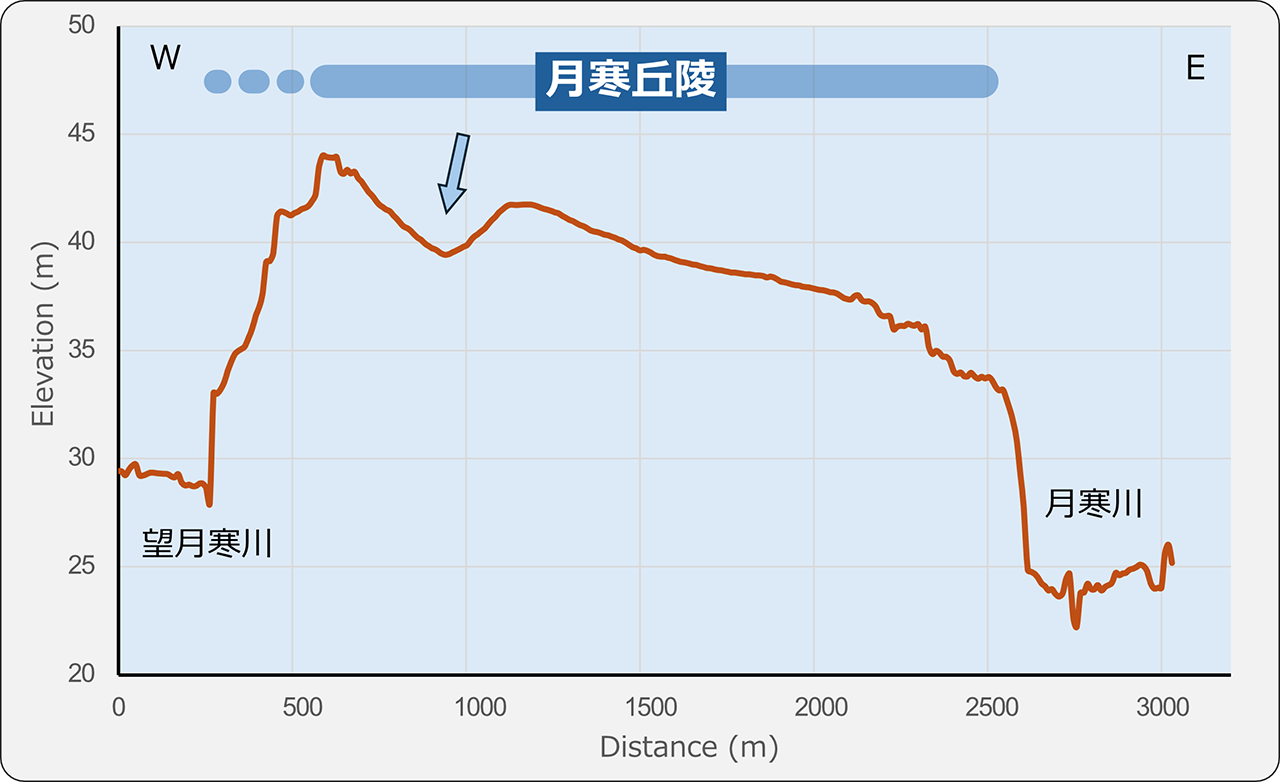

右図に,月寒背斜の存在する月寒丘陵付近の地形特徴を示します.月寒丘陵は形状が不規則で,どの範囲が月寒丘陵なのかは明確ではありませんが,大体のところ NNE-SSW 方向に伸びた幅 2.4 km・長さ 3.8 km 程度の平坦な台地状地形を示しています.標高は南西端で 60 m 前後,北東端で 10 m 程度まで低下し東米里周辺の低地に漸移しています.

丘陵の短軸(東西)方向に見ると,東側に向かって標高が低くなっています.場所によって違いますが,中央部付近で見ると,その標高差は 10 m 程度あります(右図下).これをどう見るかは,上に書いた下流側への標高低下がありますので,丘陵軸をどう取るかで違ってきます.難しいところですが,西側が高くなった傾動地形と見ることも可能かもしれません.

それでは,この月寒丘陵の成因というか性格はどうなのでしょうか? 札幌市ホームページの 十区十色厚別区編 には以下のような記述があります.

ユーラシアプレートの一部である北海道西部と北米プレートの一部である北海道東部による東西からの衝突によって圧縮され、地層全体が大きくうねる場所にあります。そのうねりは丘陵となって地表に出現し、東から「馬追丘陵」「野幌丘陵」「月寒丘陵」と呼ばれました。

つまり,月寒丘陵は野幌丘陵と同じく “構造性丘陵” ということになります.この文章はおそらく札幌市の学芸員だった故 古沢 仁さんが執筆したもののようです.古沢さんのオリジナルな考察かもしれませんが,なにかネタ元となる論文・報告があるような気もします.ちょっと探してみましたが,見つけることはできませんでした.

私自身は,正直言ってそこまで断言する勇気はありません.上の地形陰影図で判断する限りは,豊平川扇状地の形成以前に存在していた古期扇状地が望月寒川・月寒川によって開析され,月寒背斜の活動によってわずかに傾動したもの,と見えるのですがどうなんでしょう?

なお月寒丘陵上には,陰影図上で丘陵長軸に平行な段差状リニアメントらしきものが見えます(右図上の青点線と右図下の青矢印).その標高差は 数 m 以下のものですが,すぐ西側を月寒背斜軸が通っており,南方延長がそのまま月寒川上流部の直線状流路と接続するように見えるので,何か(すごく?)気になります.使用されている標高データの精度が変化する場所のようで,処理上でのなんらかの artifact なのかもしれません.実際に現地に行ってみると,丘陵を横切る道路を WNW 側から見てわずかな undulation が見える箇所がありました(白石区南郷通3丁目南7付近).しかしもちろん確たるものではなく,整地された市街地のためもあり確認は不可能でした.

活褶曲

それでは,この札幌市域の背斜=褶曲構造が『現在も活動を続けている』あるいは『最近活動していて将来また活動する可能性がある』,つまり “活” であるというのはどうして分かるのでしょうか? それが問題です.

単純には,ずっと前に述べた “前後関係の法則” のバリエーションですが『ある地層が褶曲している場合,褶曲はその地層の堆積後に起こった』というきわめて当たり前な法則があります.つまり,例えば完新世の地層が褶曲していれば褶曲は完新世以降に起こっていて,それだけ最近のものならば active である可能性が高い,ということになるでしょう.ある褶曲が “活” である根拠はこれが最大のものです.

地震調査研究推進本部の H14年度石狩平野北部地下構造調査 によると,札幌市域の地震波断面で褶曲構造が認められるもっとも若い地層は第四系最下部の材木沢層(裏の沢層)となっています.その堆積年代はおよそ 250 万年前です.褶曲が “活” であると判断するには,少し古すぎる年代です.その報告には,それより若い地層については明確な言及はありません.しかし,H16年度石狩平野北部地下構造調査 に掲載されている札幌市中心部の再解釈図には,このへんのヒントが示されているようです.

札幌市が公開している『札幌市の地下構造』に掲載されている地下構造図(上図)では,材木沢層の上位に載る中部~上部更新統の基底面を見ると,下位層である褶曲した材木沢層の基底面に沿った形でわずかに波状になっていることが分かります.堆積面自体の undulation という可能性(下注参照)もあるので決定的ではありませんが,この褶曲構造が更新世以降にも活動的である可能性があります.これだけでは完新世以降とまでは限定できませんが,つまりは “活” ということでしょう.

注)この “褶曲構造” は,必ずしも『堆積後に起きた構造変形』によって形成されたというわけではありません.“堆積空間” を考慮する必要があります.地下で褶曲作用が起こると,当然地表面も影響を受けます.背斜部の地表は高まりとなり,向斜部では低地となるでしょう.後者は堆積空間となりますので,堆積がより進行し層厚も厚くなります(≒ 堆積盆).背斜部はその逆です.

上の地下構造図で月寒背斜の東側の材木沢層以下の地層の層厚が大きくなっているのはそういう “syn-tectonic” な堆積作用によるものです.

しかしながら...褶曲が “活” であったとしても,それが起震構造(≒ 伏在活断層)であるかどうかは,また別問題です.例えば,札幌市の広報資料『札幌市の地下構造』の9ページの掲載図には,月寒背斜の西翼部に東傾斜の逆断層らしきものが描かれています.要するに “背斜断層” と呼ばれるものが存在しているということのようですが,このネタ元となる確たる資料を私は見つけることができませんでした.上の地震波断面図には,そのようなものは見当たりません.その上に紹介したもっと広域の地下構造図にはそれらしきものが点線で描かれていますが,詳しい説明は無くそれ以上のことは分かりませんでした.もちろん,そういうものがあって当然だとは思いますが.

そうなると,これらの背斜構造(+背斜断層)が過去に起震構造として活動したらしいということはどうして分かるのでしょうか? その根拠として,札幌市域で遺跡発掘の際に数多くの液状化(=噴砂)跡が見出されている(例えば;羽坂ほか,1997;西村,2020)ことがあげられます.

噴砂現象は,地下の含水砂層が地震による振動で液状化し地面に噴出するものです(左写真).したがってその存在は,ほぼ 1:1 で大きな地震の発生に結び付けることができます.遺跡発掘は,地下 数 m といった浅所の地層やその中の噴砂現象を確認できる便利な機会です.

しかし,札幌市域で噴砂現象を引き起こした地震が札幌活褶曲帯を震源としたものという直接の根拠はありません.もっと遠い震源を持った地震かもしれません.例えば,2024 年の能登半島地震では震源位置から 100 km 以上離れた内灘町で広範な液状化災害が発生しています.

札幌市域の噴砂現象の少なくとも一部は,その分布や発生時期の制約などから 1834 年の天保石狩地震によるものと考えられています.天保石狩地震の震源は当初石狩川河口沖の石狩湾内と考えられていたようですが,現在は札幌市域直下の可能性が高いとされています.もしそうであれば,札幌活褶曲帯がその起震構造であると考えるのが自然でしょう.

羽坂俊一・磯部一洋・下川浩一・七山 太(1997)札幌付近で発見された多数の液状化跡と表層地質の関連性.地質ニュース,No.500,16-29.

西村裕一(2020)北海道の遺跡発掘調査報告書に見られる「噴砂」の記録.歴史地震,第35号,288.

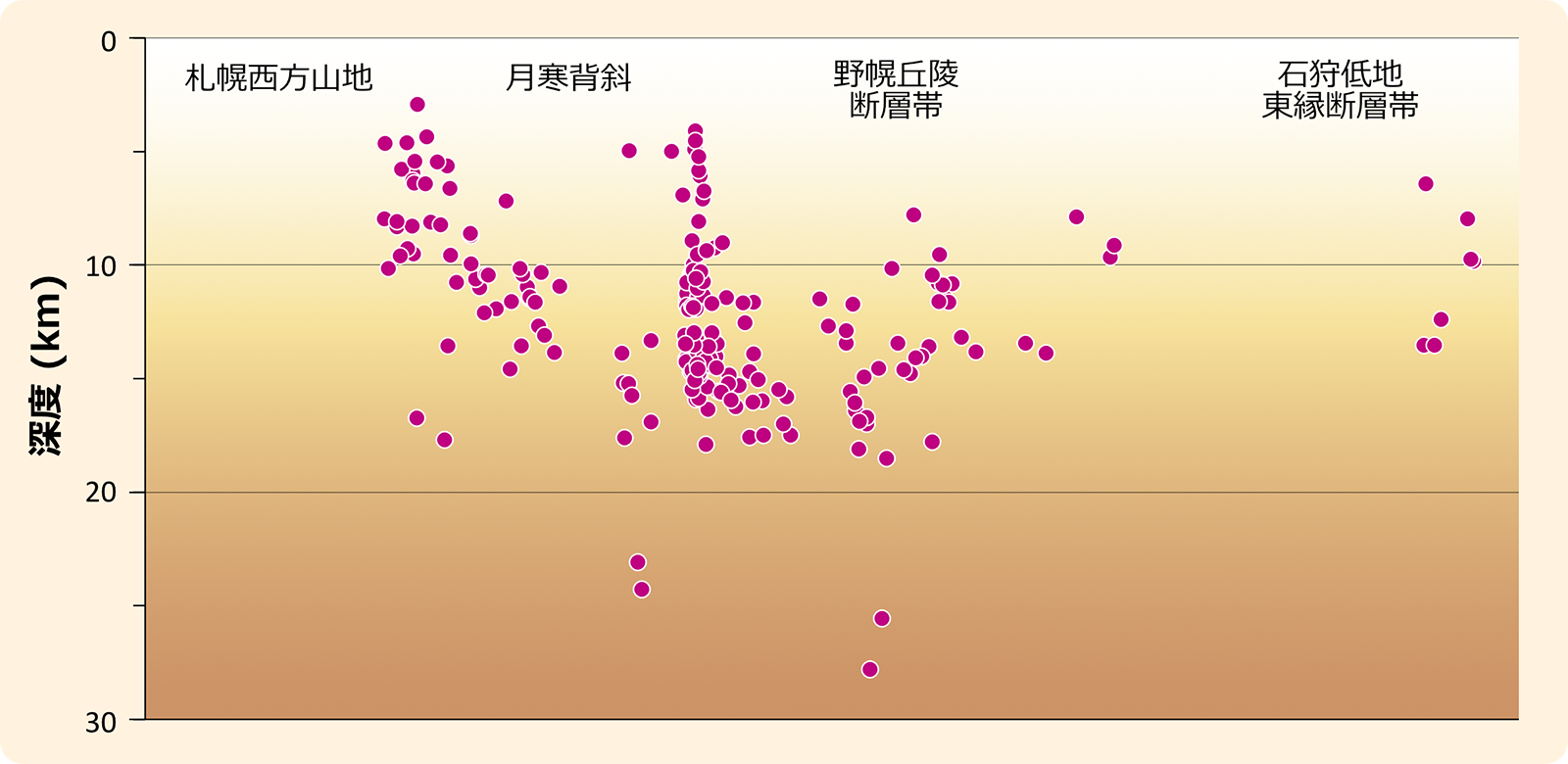

浅部震源分布

右図に示したのは,札幌市域における最近の浅部地震の震源位置(震央)を示したものです.月寒背斜が起震の可能性を持つ活構造であるとすれば,最近起きている浅部地震と何らかの関連が見られる可能性もあります.

結論から言うと,(素人眼ですが)特に関連性は見られないように見えます.月寒背斜は “dormant” だということなんでしょうか? わずか 10 年間の震源データですから,観測期間が短すぎるのかもしれません.とは言え,なんとなく見えている特徴を列挙しておくと;

① 西方山地との境界付近に見える NW-SE 方向の震源の並び.

② 野幌丘陵南部のすぐ西側にある南北方向の震源の並び.

③ 清田区南部の白旗山周辺にある明瞭な震源集中域.

震源を東西方向の垂直な面上に投影したもので,厳密には断面図ではない.同じ理由で,図中に示した構造・地形位置も正確なものではなく,単なる目安に過ぎない.縦横軸の相対スケールは正確ではないが,“ほぼ” 1:1 である.

これらの点をもう少し深めるために,同じデータから得られた震源深さ方向の投影図を右に示します.

個人的に一番気になるのは,① です.札幌西方山地の北東縁-石狩低地との境界はたしかに直線的で,いかにもありそうな話です.右の震源投影図には,かなりそれっぽい東側に傾斜する震源配列面が深さ 15 km あたりまで見えています.実はいくつかの過去の公的資料でこの場所に “推定震源断層” が想定されているものがありました.そのネタ元は不明なのですが,もしかすると笠原・宮崎(1998)あたりがそうなのかもしれません.しかし現在は,この場所に札幌市域の震源断層の想定はありません.笠原先生自身がその後長く札幌市域の想定地震に関わってきたわけなので,『結局破棄された想定』ということなのでしょう.しかし私自身は別の理由から,札幌市の南西縁に NW-SE 方向の 構造的リニアメント がある(or あってもよい?)のではないかと夢想しています.ここではこれを勝手に “真栄リニアメント” などと呼んでいます.誤解のないように断っておくと私は,真栄リニアメントが活断層である,などと思っているわけではありません.石狩平野の形成に伴って過去の時代に形成された “平地縁構造” の名残なのではないかという意味です.

② は,あまり明瞭とは言えないのですが,野幌丘陵断層帯の西に並んでいるのが目を惹きます.投影図で見ると,深さ 7 - 12 km のあたりに東に傾斜した配列が見えるような気もします.野幌丘陵断層帯の一般センスはどうもよく分からないのですが,活断層データベースにあるように西傾斜 45° とすると話がまったく合いません.よく見ると深さ 14 - 18 km 前後のところに低角西傾斜の配列が見えるような気もします(クエスチョン・マーク部分).パレイドリアなのかもしれませんが...もしかすると,月寒背斜と野幌丘陵断層帯の間にもう一つ把握されていない構造があるのかもしれません.

③ の白旗山周辺の集中域ですが,深さ断面で見ると,深さ数 km ~ 15 km 付近まで,ほぼ垂直に配列した震源域が明瞭です.15 km 前後の部分には明瞭なクラスターもあります.ただ事ではないと言うか,私はこれを見てかなり仰天しました.なにしろ自分の家のすぐ傍なのですから.しかし,これが一体何なのか,あれこれネットを調べても分かりませんでした.素人の直感に過ぎませんが,なにか “流体っぽい” 感じがします.この付近は札幌西方山地の北東縁にあたり,そのすぐ西側は地熱地帯です.例えばの話ですが,マグマ活動に伴う熱水流体の関与とか...根拠なし.要するによく分かりません.

笠原 稔・宮崎克宣(1998)札幌市とその周辺の歴史地震と最近の地震活動.北海道大学地球物理学研究報告,No.61, 239-261.

最後に,震源位置分布図に示した『2010年12月2日地震』について少し触れておきます.これは本当に自宅の直下で起きた地震で,ドガガガ~っという加速度の大きい(?),いかにも直下型の揺れ(・衝撃)には本当に驚きました.震源深さは 3 km と非常に浅く,M4.6 という規模は札幌市で 1923 年以降発生した地震としては最大のものだそうです(一柳ほか,2011).この地震では近所のゴルフ場内で地すべりも発生しています(田近ほか,2012).地震の発震機構は WNW-ESE 方向に圧力軸を持つ逆断層型とされており(田近ほか,2012),一柳ほか(2011)では断層面は東傾斜 60° としています.どちらの論文も,この地震を伏在する月寒背斜(月寒断層)と関連付けていますが,さらに東側にある野幌丘陵断層に関連したものとする見方もあります(佐藤ほか,2010).私には判断不能ですが,どっちでも同じことだろ?!という見方はあるかもしれません.なお,上に示した震源投影図には,この震源に対応するプロットが無いように見えるのですが,その理由は不明です.

一柳昌義・山口照寛・東 隆介・高田真秀・黒井和典・山田卓司・宮村淳一・高橋浩晃(2011)2010年12月2日に札幌市直下で発生した石狩支庁中部の地震(MJMA 4.6)の地震活動.日本地球惑星連合2011年大会予稿集,SSS026-P05.

田近 淳・石丸 聡・川上源太郎・岡崎紀俊・横浜勝司・三浦清一(2012)浅い内陸地震(M 4.6)により発生した札幌市清田区の地すべり.日本地すべり学会誌,49,27-31.

地質・地形についての構造的スキーム

言うまでもないことですが,地震を引き起こす活断層の活動は,その場所にローカルに限定された要因で起きているわけではありません.基本的には,地殻に働く応力による岩盤破壊現象であり,その “ほぼ” 100 % は地球的(global)なテクトニクスによって制御されています.札幌周辺の活断層もその例外ではもちろんなく,その背景・要因を理解するためには広い視野で地球を見る必要があります.

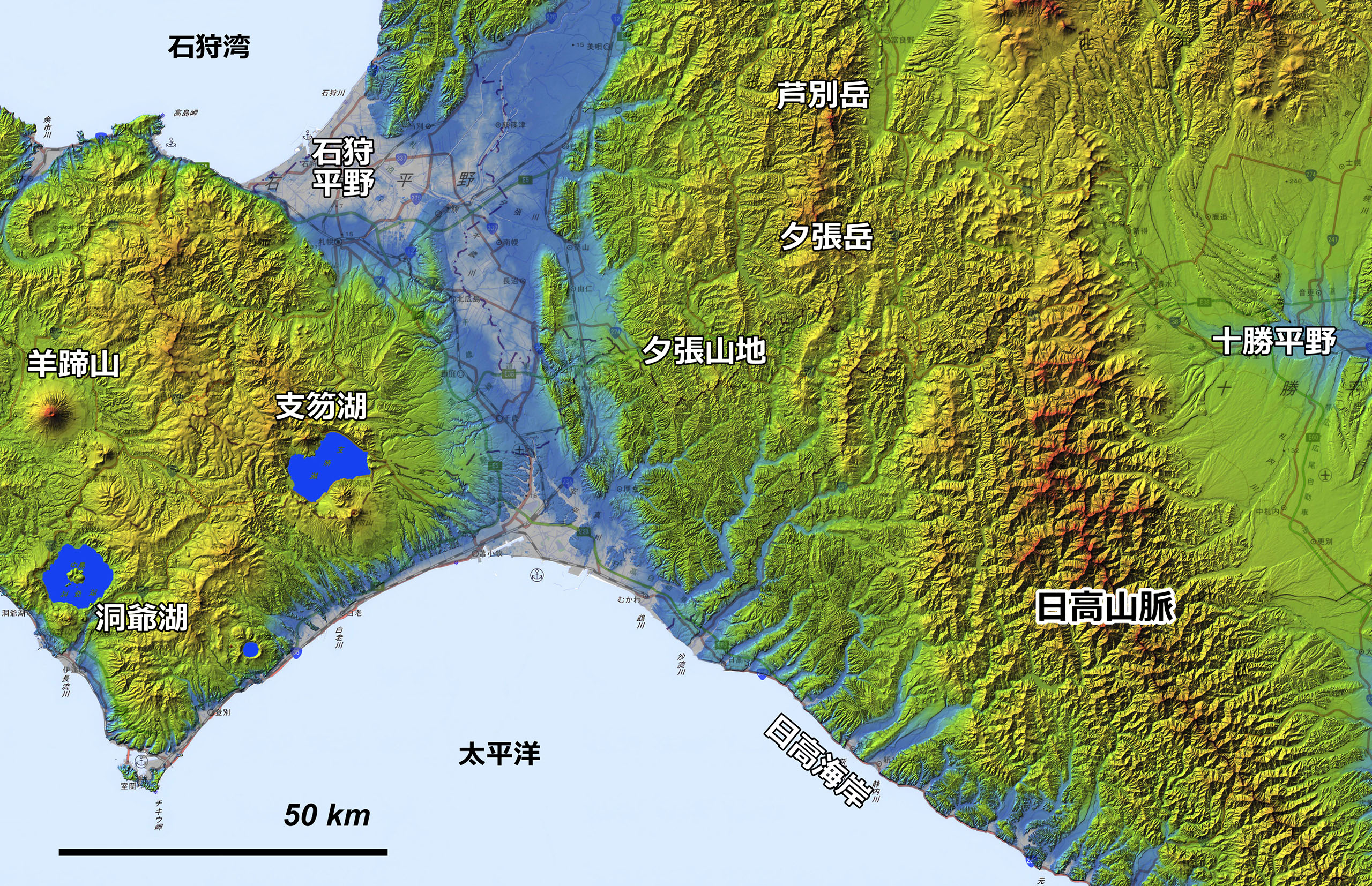

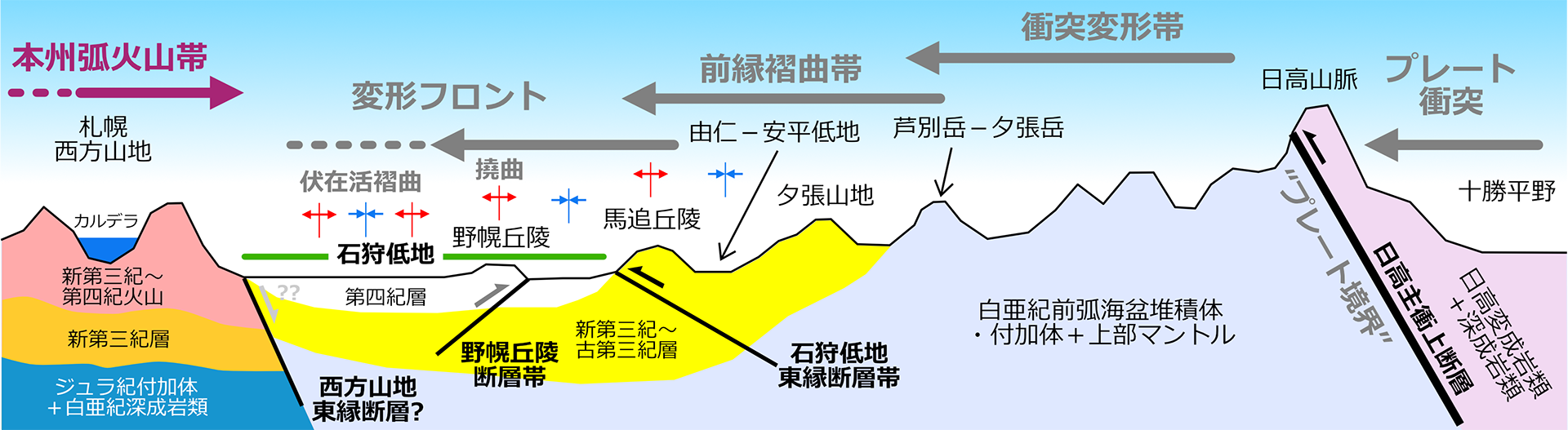

右の図は,そういった点を整理するために札幌周辺から十勝平野までの地形特徴を地形陰影図で分かりやすく表現したものです.

これを見るとすぐに分かるように,苫小牧-千歳-札幌市域-石狩湾と続く石狩低地の東と西とでは,まったく地形特徴が異なっています.また,この項で紹介した札幌市周辺の活断層関連の地形はすべて,西に張り出した弧状形態をなす日高山脈からその西側に続く一連の地形特徴を形成しており,それはつまり共通した地球テクトニクス下にあるということを意味します.

石狩低地の西側には,本州から続く新第三紀~第四紀の火山帯があり,東側の南北に弧状に伸びる山地とは対照的な地形を示しています.この東側山地には,火山はまったく存在しません.この部分を構成するのは,白亜紀~古第三紀の付加体・前弧海盆堆積体,および古第三紀~新第三紀の堆積岩類で,東から西へ地質時代が若くなっていく年代極性を持った地質配列を示しています.詳しいことは省略しますので,興味のある方は 地質図 Navi を参照してください.

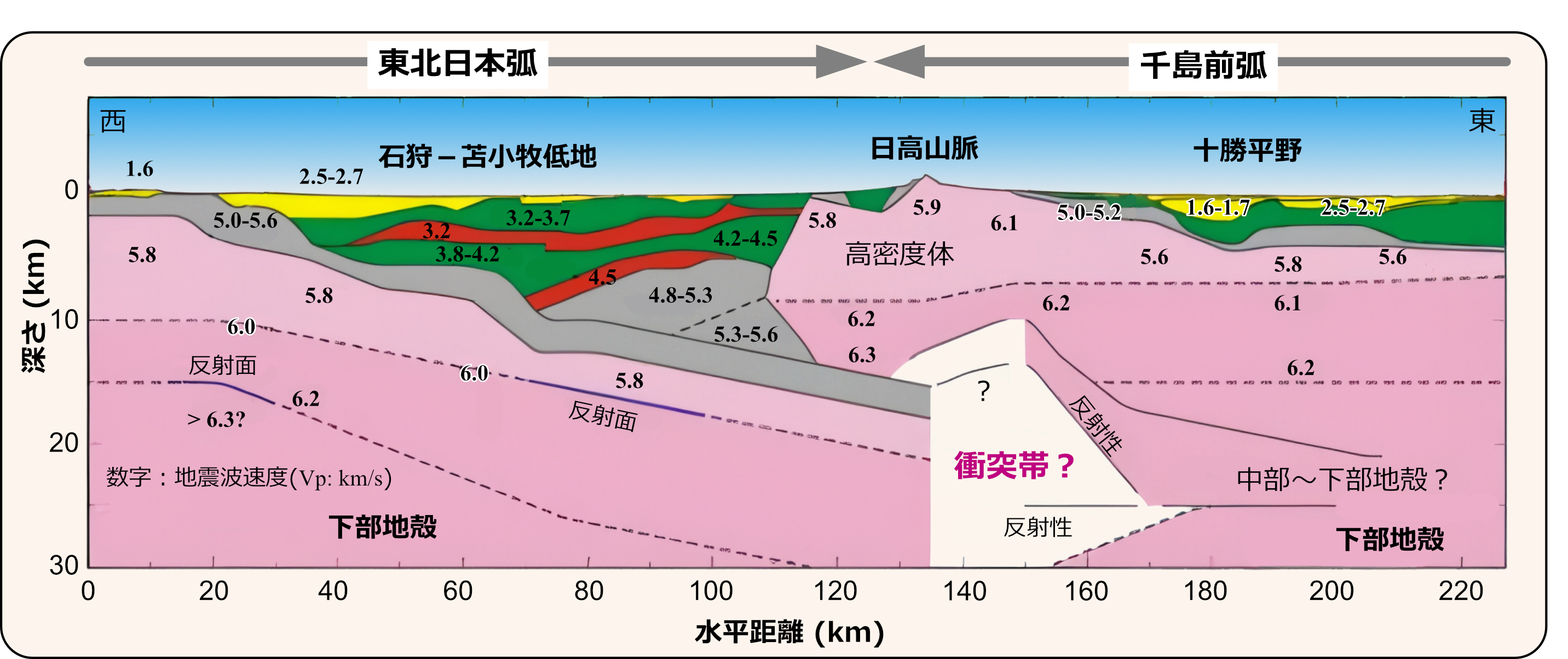

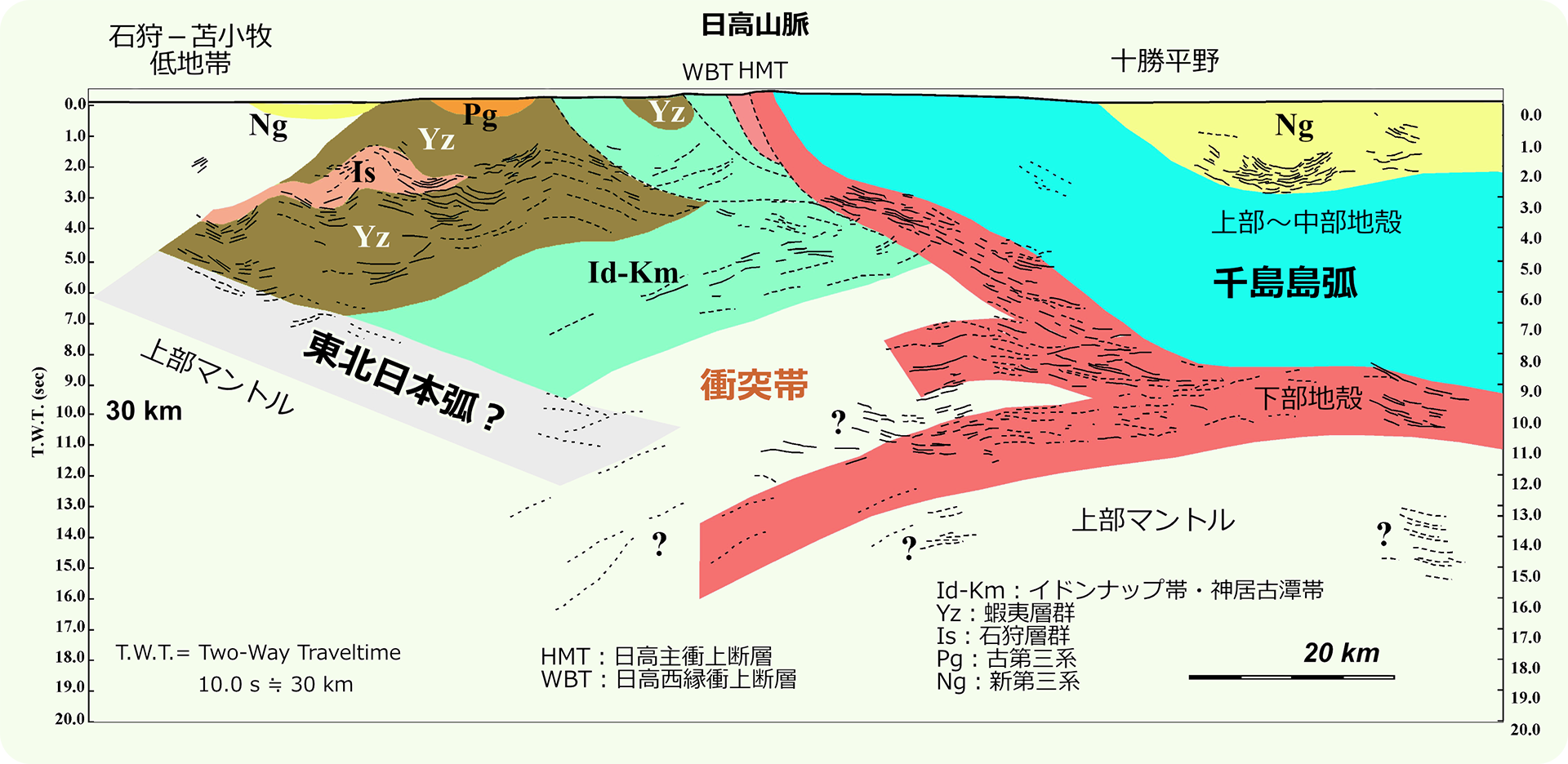

このような北海道中央部の地形・地質構造を地殻構造という観点で見ると左図のようになっています.地震波速度の解析から得られた断面図で,基本的には地下を構成する岩石の密度分布で表現されるものです.

簡単にまとめると,東から前進してきた千島弧前弧地殻の下部~中部地殻以上の部分が,西側の石狩低地の地下を構成する地層・地質体(東北日本弧)に衝突し,その上に乗り上げています(=プレート衝突 plate collision).衝突境界は上昇して日高山脈となっています.

北海道中央部の地質構造・地殻構造は,新第三紀(約 15 Ma=1,500万年前)に始まった “ユーラシア-北米” プレート衝突によって(あるいは,それに関連して)形成されたもので,上述の付加体・堆積岩類は,その結果としての東西圧縮による『衝突変形帯』と『前縁褶曲帯』です.石狩低地東縁断層帯(馬追丘陵)は,その褶曲帯の “前縁変形帯” と言うことができるでしょう.そのフロントは地形的には馬追丘陵から西に 20 km 離れた野幌丘陵ですが,それを越えて札幌市域地下にまで及んでいると見ることが可能です(上図).

※ なお,この “ユーラシア-北米” プレート境界は衝突後しばらくして “癒着” し,現在は新たなプレート境界が日本海の中にジャンプしています.したがって北海道の全体は,現在は北米プレートの内部に位置しています.日高山脈とその周辺部は,ある意味で “剛体化” しており,その内部に活断層はありません.しかし東西圧縮場自体は継続していて,山脈上昇と前縁の変形は現在も続いていると考えられます.

(2025/06/23 逐次公開)

地震と活断層

この章では,地震と活断層との関係について,いくつかの例(海溝型地震を除く)を用いて述べてみたいと思います.その中には自分自身が調査や見学に赴いたものもありますが,一度も実際に見たこともないものも含まれています.

活断層に関連した大規模な地震災害のいくつかもここに含まれていません.『阪神淡路大震災』『熊本地震』などです.特に理由はなく,単に “記述する材料が無かった・得られなかった” ためです.阪神淡路大震災を起こした野島断層は,保存館を 2000 年頃に見学しているはずなのですが,なぜか材料が残っていませんでした.

注)この章では(前章もそうですが),随所に “リニアメント” が出てきます.これは,私が地形(陰影)図上で適当に素人目で判断したもので,空中写真判読を含む変動地形のプロの見立てに相当するものなどではありません.単なる気のせいかもしれませんし,ましてやイコール(活)断層という意味でもありませんので,ご承知おきください.

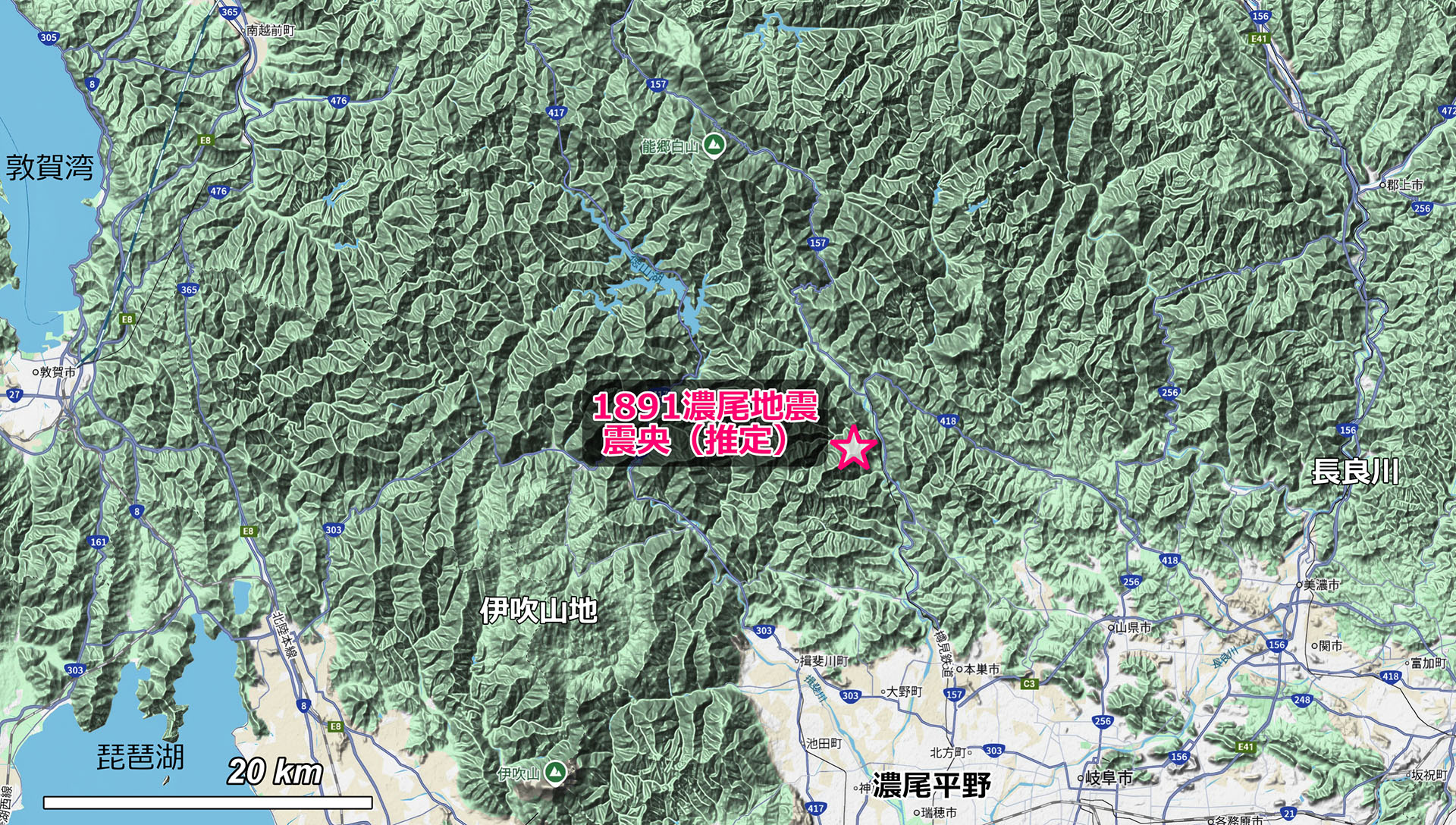

濃尾地震

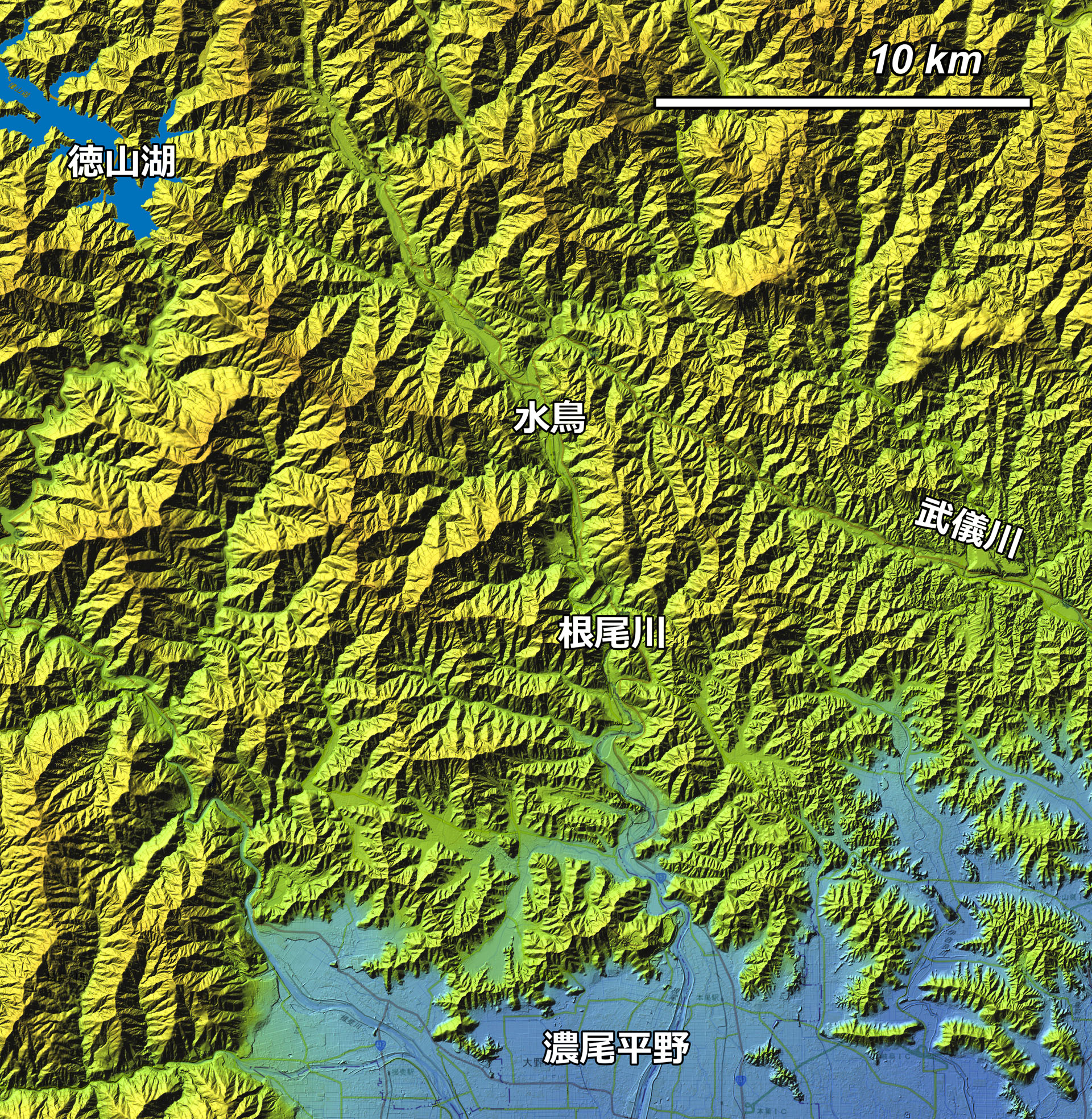

この地震は, Wikipedia によると 1891(明治24)年10月28日06時38分に中部日本・濃尾平野の北方山地を震央として発生し,日本列島の内陸地震としては最大級のもの(M 8.0)です.

震央は岐阜県本巣市根尾川流域ですが,位置は詳細に分かっているわけではなく,当時の震度分布から推定されたもののようです(36.6°N, 136.6°E: Kawasumi, 1951).震源の深さも同様に分かっていませんが,いずれにせよ内陸直下型地震なので,10 km 前後あるいはそれ以下と推測されます.

起震断層は根尾谷(ねおだに)断層と呼ばれています(上図).産総研活断層データベースによる根尾谷断層(活動セグメント)のパラメーターは,長さ:36 km・断層面:N 30°W 90°・左横ずれ・平均活動間隔:2,600 年となっています.

濃尾平野周辺は『日本列島の活断層』の項に示したように,活断層密度の大きい中部地方西部と近畿地方との間にある,やや密度の低い地域となっています.断層の方向としては WNW-ESE 方向のものが卓越しています.この方向はジュラ紀付加体美濃帯の構造方向に一致していますが,どちらが “鶏か卵か” は分かりません.濃尾平野北縁部に見える明瞭な直線状丘陵地形は,美濃帯中のチャート岩体あるいはその卓越部による残丘地形です(オレンジ矢印).

根尾谷断層は,このような構造方向に斜交した NW-SE 方向を示しますが,やや湾曲していて南端部では構造方向に収束していくように見えます.

H. Kawasumi (1951) Measures of Earthquake Danger and Expectancy of Maximum Intensity Throughout Japan as Inferred from the Seismic Activity in Historical Times. Bull. Earthquake Research Inst., University of Tokyo, 29, 3, 469-482.

震央周辺にズームインした地形陰影図と活断層位置を示します.震央位置の緯度経度は,10進表記で有効数字が小数点以下1桁となっています.仮に 36.6°N ± 0.5°・136.6°E ± 0.5° とすると,右図の矩形シェード範囲のどこかとなります.赤い星印はその中央点ですが,震央の決定手法から考えるとあまり意味のないものかもしれません.断層面の傾斜は少なくとも地表付近では垂直なので,震央は断層線上あるいはその近辺で,それを大きく外れた場所ではないと思われます.

根尾谷断層の東西には WNW-ESE 方向の明瞭なリニアメントを示す武儀川断層と揖斐(いび)川断層があります.二つの断層は,その分布形態から元は単一のもので,根尾谷断層によって切られて二つの活動セグメントとなったように見えます.根尾谷断層は左横ずれですから話は合います.なお,武儀川断層と揖斐川断層はどちらも垂直な断層面で左横ずれセンスです.

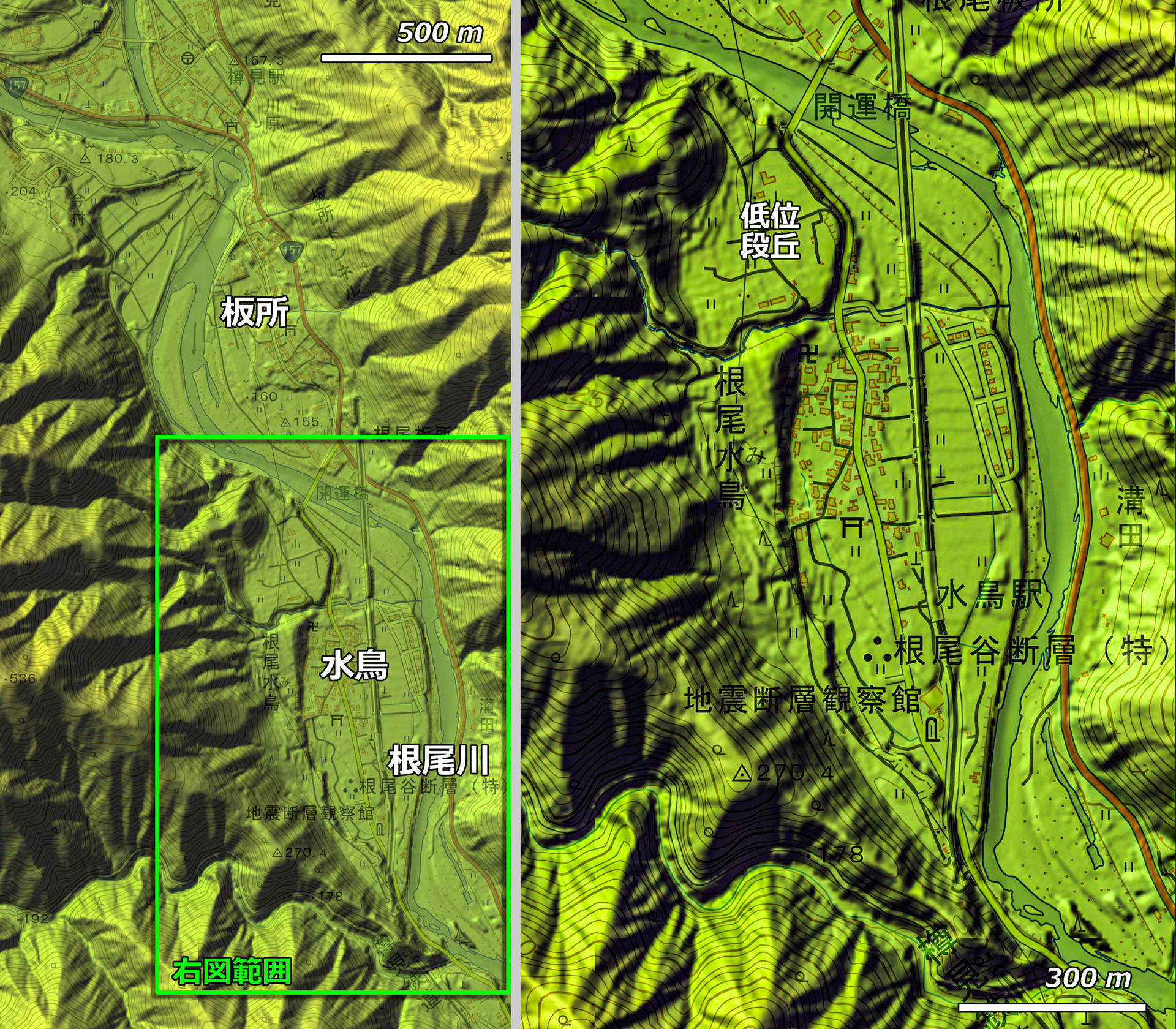

水鳥断層崖

濃尾地震発生とともに,根尾谷断層の一部が地表変位を起こし大規模な断層崖が出現しました.世界的にも非常に有名なもので,私も大学の授業で習いました.130 年以上前に日本では最初に認識され,その形成直後に観察された記録を持つ歴史的な活断層です.

地震の発生は朝だったので,地震発生時に住民たちによって目撃されている可能性がありますが,断層の出現そのものの目撃談などは伝わっていません.数日後に現地を訪れた科学者によって発見(というか認識)されたものとなっています.

出現した断層崖あるいは変位地形は何か所もあるようですが,根尾水鳥(みどり)付近に現れたものがもっとも有名なもので,岡田(1987)はそれを “水鳥断層崖” と呼んでいます.

右の写真は,Koto (1893) に掲載されている水鳥断層崖の有名な写真で,断層崖を南から撮ったものです.その由来や撮影者などについては,榎本(2006)の詳しい考察があります.断層崖手前の道を人が歩いていますが,その影が左(西)に長く伸びていますので,朝方に撮られたもののようです.

この写真では,水鳥断層崖は手前(南西)側に傾斜した斜面になっています.私はこれを見て根尾谷断層は低角の正断層とずっと誤解していましたが,岡田(1987)によるとこれは垂直な断層面を作る沖積礫層が崩れて安息角に達したもので,断層面の傾斜を示すものではありません.

なお,この断層面が黒い色調の平板な面に見えているのは,私は今までずっと『黒い岩盤が見えているため(!)』と思い込んでいました.しかしそれは岡田(1987)の記述と合わないし,後に示す掘削断層面とも全然マッチしません.陽のまだ低い朝の撮影と思われますので,日陰になっているという可能性もありますが,他の場所の陽の当たり方を見るとどうも不自然です.これはもしかすると,誰もそういう指摘はしていませんが,『“Fault” の文字と一緒に彩色(レタッチ)された』ものではないでしょうか? 榎本(2006)には長崎大図書館蔵の彩色版も掲載されていますし,昭和初期の学術写真がどのように扱われていたかを考えると,あながちありえないことではないような気がします.私も学生時代の記憶があるのですが,1970 年代の研究補助技官の方は “面相筆” というものを必ず持っていました...実際この 1891 年撮影の写真をよく見ると,断層面の水鳥集落側の部分には,いかにも自然な『崩落した沖積礫層の断層崖』(黄色楕円内)がちゃんと写っています.写真右端にも崩落した崖が写っており,“黒い面” とのつながりはどうも不自然です.現在であれば学術論文でのそういう修正・加筆は必ず明記する必要がありますが,1890 年代はそういうものだったのかもしれません.

もう一つ気付いたのは,根尾川の東側斜面にかなりの大きさの斜面崩壊跡が見えることです.よく見ると水鳥集落左奥の丘陵斜面にも見えています.もちろん根拠はないし,そういう言及も他に見当たらないのですが...地震動の大きさから言って,これは地震時に生じた斜面崩壊なのではないでしょうか? 当時の森林管理の状況については不明ですが,現在(2007年)の樹木で覆われたこの斜面を写真で見ていると,どうも荒れすぎているのではないか?と.

話を元に戻しますが,岡田(1987)によると,水鳥断層崖での断層面はほぼ垂直,垂直変位は約 6 m,水平変位は約 3 m の左横ずれです.上の 1891 年撮影の写真をよく見ると,断層崖で切断されている道路の延長線がなんとなくずれているように見えます.本当にそうなのかは分かりませんが,左横ずれに見えるので話は合っています.

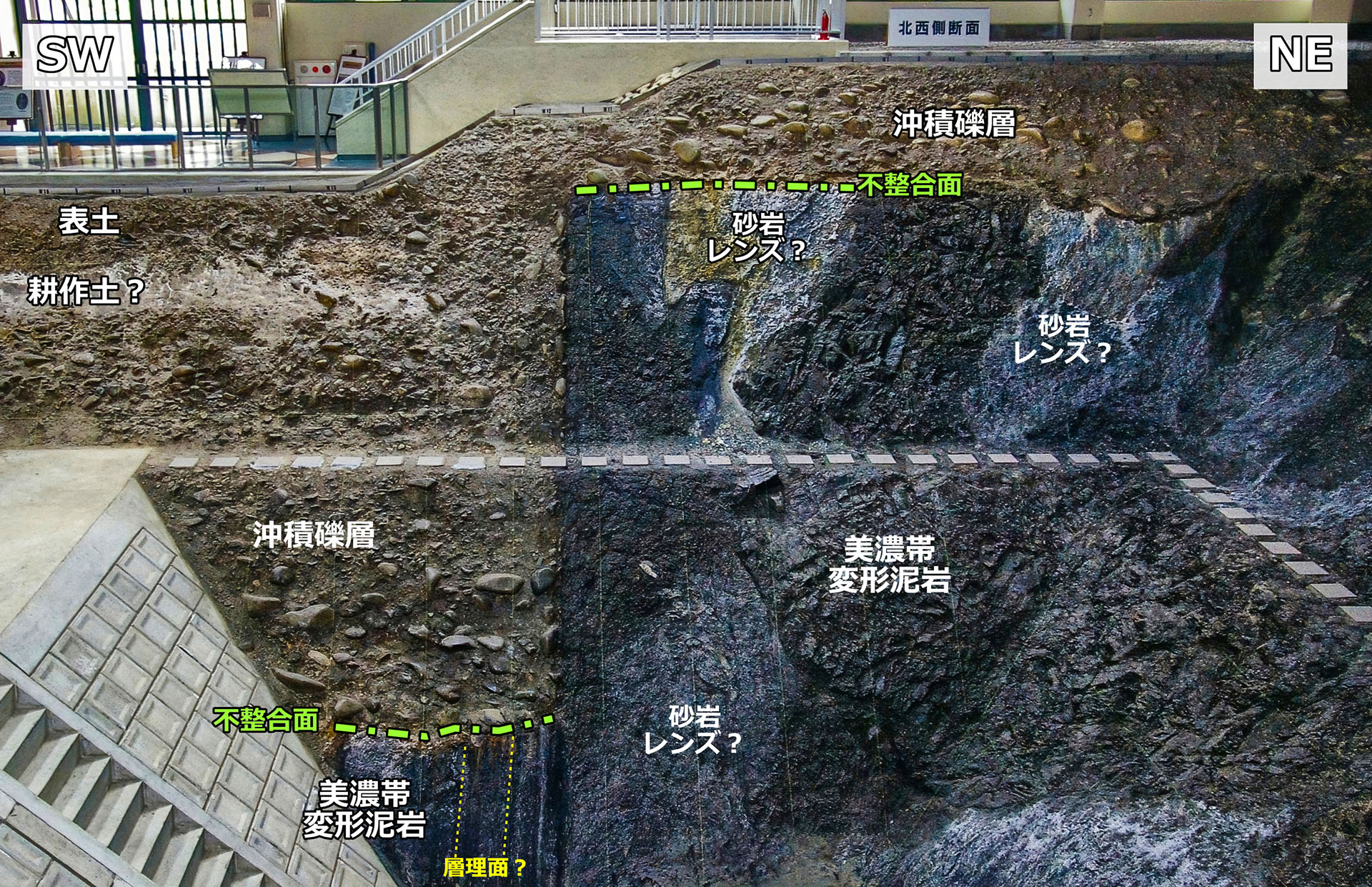

この水鳥断層崖はその後,本巣市により『地震断層観察館』が建設され断層面のトレンチ掘削面が公開されています(右写真).私は根尾谷には行ったことがないのですが,兵庫県淡路島の野島断層保存館と並ぶ,非常に大規模で見事かつ貴重な展示だと思います.

この掘削面には,下位に変形した黒色泥岩,その上位に水平な沖積礫層が不整合に載っています.沖積礫層の上には明るい色の耕作土と表土らしきものが見えています.黒色泥岩はジュラ紀付加体美濃帯の変形砕屑岩で,灰色・不定形の砂岩(あるいは珪質岩?)レンズらしいものを含んでいます.左下には垂直な互層構造らしいものが見えますが正確なところは不明です.これらの地質体は5万分の1地質図幅『谷汲』(1991)によると,美濃帯堆積岩コンプレックス・金山ユニット・根尾メランジュに分類されています.

断層面はほぼ垂直でクリーンカット,向かって右(北東)側が上がっています.向かって左(南西)側が落ちていると言うこともできますが,基準面が不明なのでなんとも言えません.落差は約 6 m です.断層面に沖積礫層の礫が引き込まれて垂直にはまり込んでいるのが見えます.礫層中への断層面の延長は不明瞭で分かりません.岡田(1987)が述べている “断層形成後の崩れ” による二次的なものかもしれません.前に書いたように,そもそも礫層中の活断層面というのは分かりにくいものです.

黒色泥岩中に含まれる砂岩(?)レンズの形態は剪断・破断構造を示していますが,その変形が付加体変形なのか断層破砕によるものかは判断できません.形態的には脆性変形のように見えますので,後者の可能性が高いとも言えますが,付加体 “固結” 後の付加作用関連の変形という可能性もあるので,それ以上は分かりません.

B. Koto (1893) On the cause of the great earthquake in central Japan. Jour. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo, 5, 295-353.

岡田篤正(1987)濃尾地震断層系根尾谷断層.活断層研究,1987, no.4,71-90.

榎本 祐嗣(2006)小藤論文の濃尾地震根尾谷断層写真について.歴史地震,第21号,219-222.

水鳥断層崖周辺の地形特徴をもう少し詳しく見てみます.

まず,根尾板所から水鳥にかけての根尾川右岸(西)側には,岡田(1987)が “地質断層” と表現したものに相当する明瞭なリニアメントがあります(左図左).“地質断層” というのが具体的に分からないのですが,根尾谷断層の西側分岐部ということかもしれません.谷汲図幅(1991)では,根尾メランジュ中の断層として描かれています.一方で,根尾川左岸(東)側には根尾谷断層が北から続いてきているはずですが,地形的に明瞭なものは見えません.岡田(1987)でも単なる点線で表現されているだけです.

水鳥周辺をクローズアップしてみると(左図右),水鳥断層崖は上記の “地質断層” の南延長にあり,その北端部には明瞭な “変位丘” が見えていて断層崖の延長がそれにオーバーレイしています.断層崖は陰影図でかろうじてその段差が見えている程度です.この部分の標高データが取得されたのはおそらく 2000 年代だと思われます.その時期に撮影された上掲写真でも分かるように断層崖は整地その他で高さがせいぜい 2 ~ 3 m 程度となっていますので,そんなところでしょう.

断層崖西側の低位段丘と山地との境界付近には,2本の不明瞭な(副次的?)リニアメントもあります.もちろんこれらのリニアメントは,変位丘もそうですが,1891年の地震で生成したものではなく,それ以前の活動で(累積的に?)形成されたものでしょう.

ここで謎なのは,『水鳥大将軍断層(崖)』(岡田,1987)です.大仰な名称ですが,その初出・出典は明らかではなく,詳しい記載もありません.水鳥集落の北端付近にある東西に伸びるやや不規則な形状の段差で,これが断層崖であれば北側が落ちるセンスのものです.上記の根尾川左岸部の根尾谷断層はこの断層崖に接続しています.産総研活断層データベースには,根尾谷断層が水鳥付近でキンク状に折れ曲がっているように描かれていますが,それがこの水鳥大将軍断層崖に相当しています.この折れ曲がりと言うか根尾谷断層とはミスマッチな断層崖がどのようにして生成したのかは,tectonic bulging とか色々な考え方があるようですが,私には正直言ってよく理解できません.活断層というか断層というものは,なかなか一筋縄ではいかないようです.

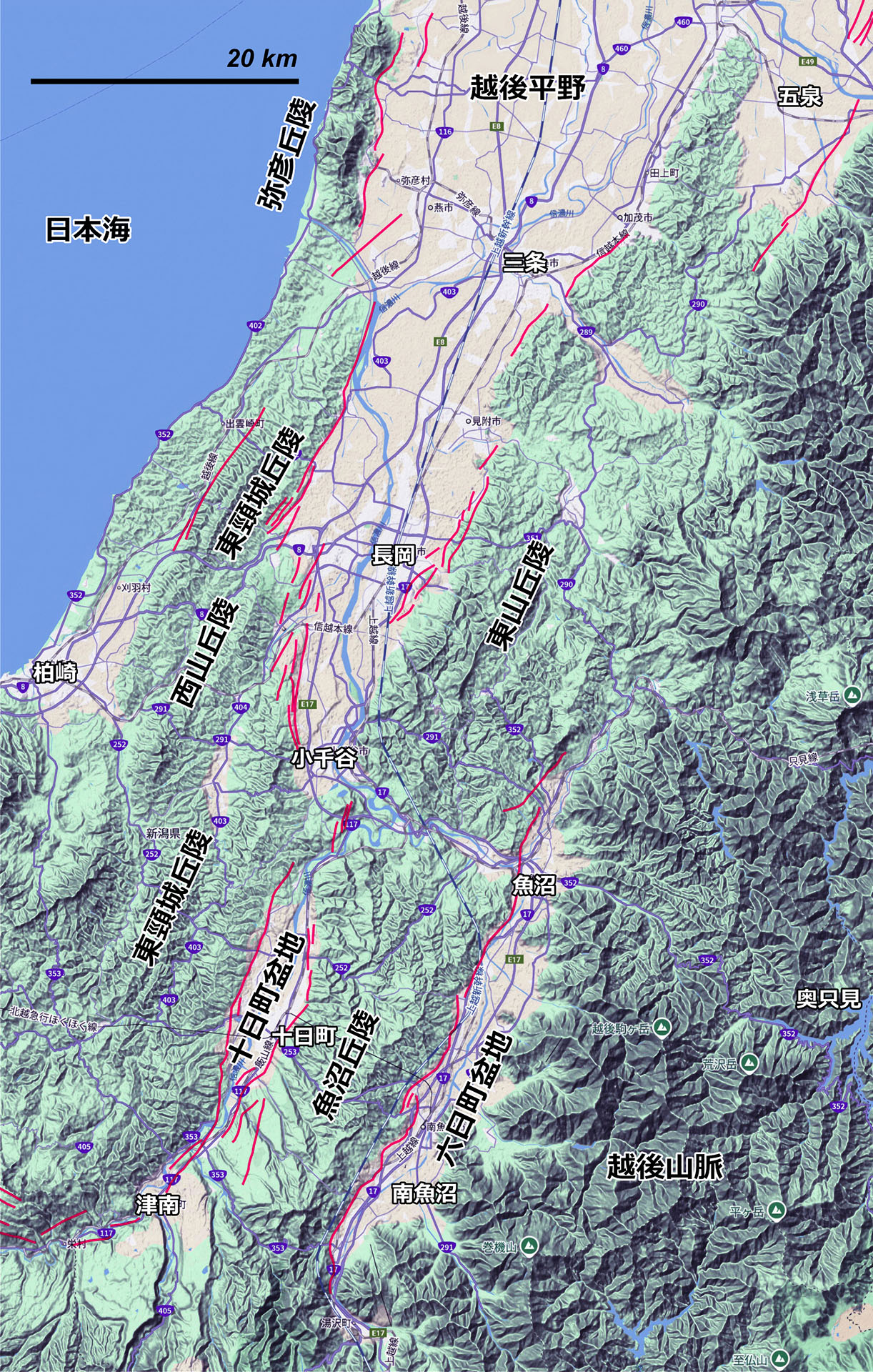

中越地震

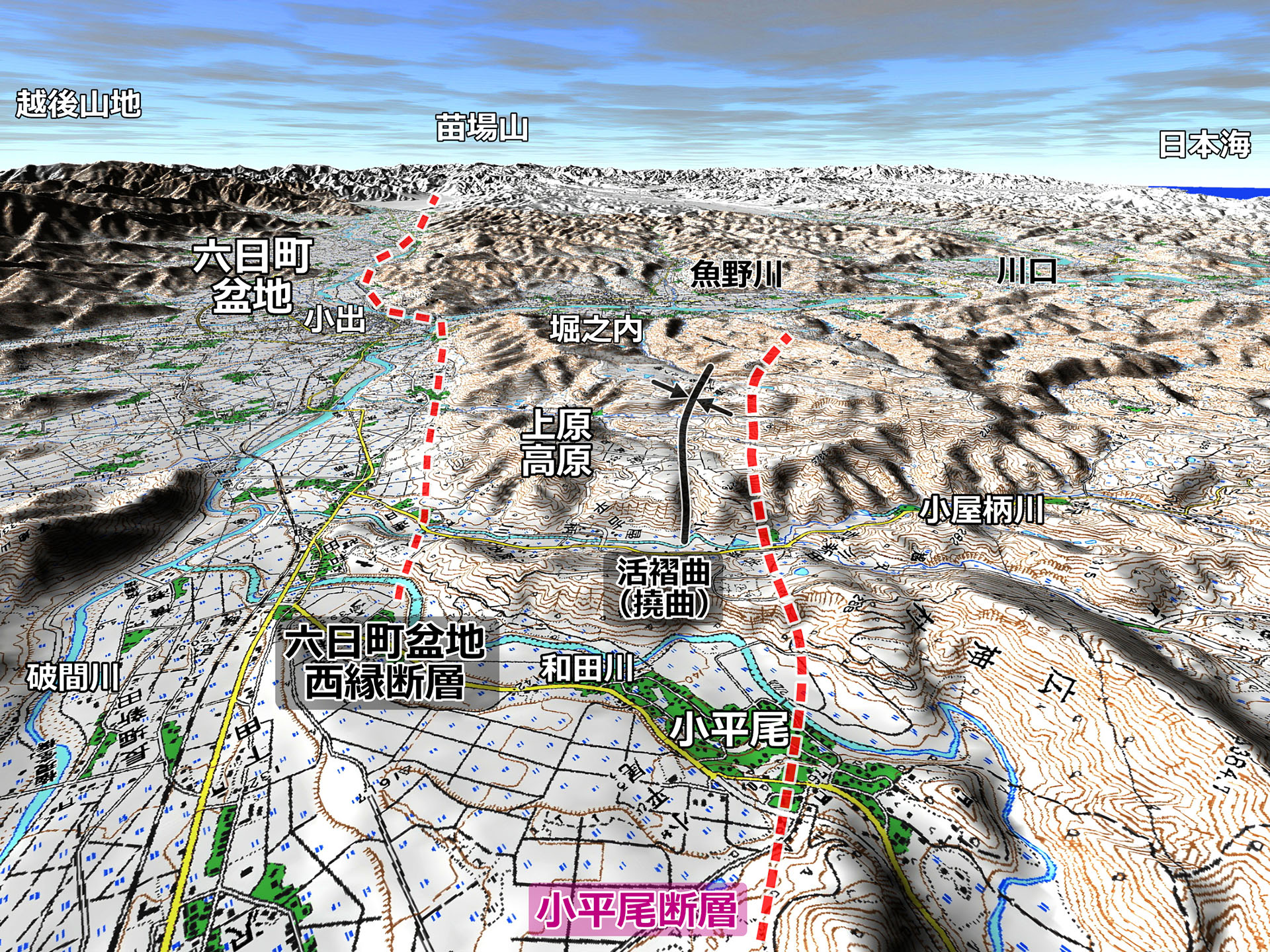

新潟県中越地方は,日本列島の活断層 の項に示したように,テクトニックな応力集中で活断層密度の大きな中部~近畿地方と比較すると,それほど活断層の多い地域ではありません.しかし,越後山脈と日本海との間に挟まれた地域は東西圧縮場に規制された NNE-SSW 方向の顕著な褶曲帯となっています.その結果として,同方向に伸びる山地に挟まれた狭長な構造性盆地(越後平野南西端部・十日町盆地・六日町盆地)の発達が特徴的です(左図).

これらの構造性盆地の周縁部には,当然のことですが,NNE-SSW 走向の多くの活断層(帯)が発達しています.

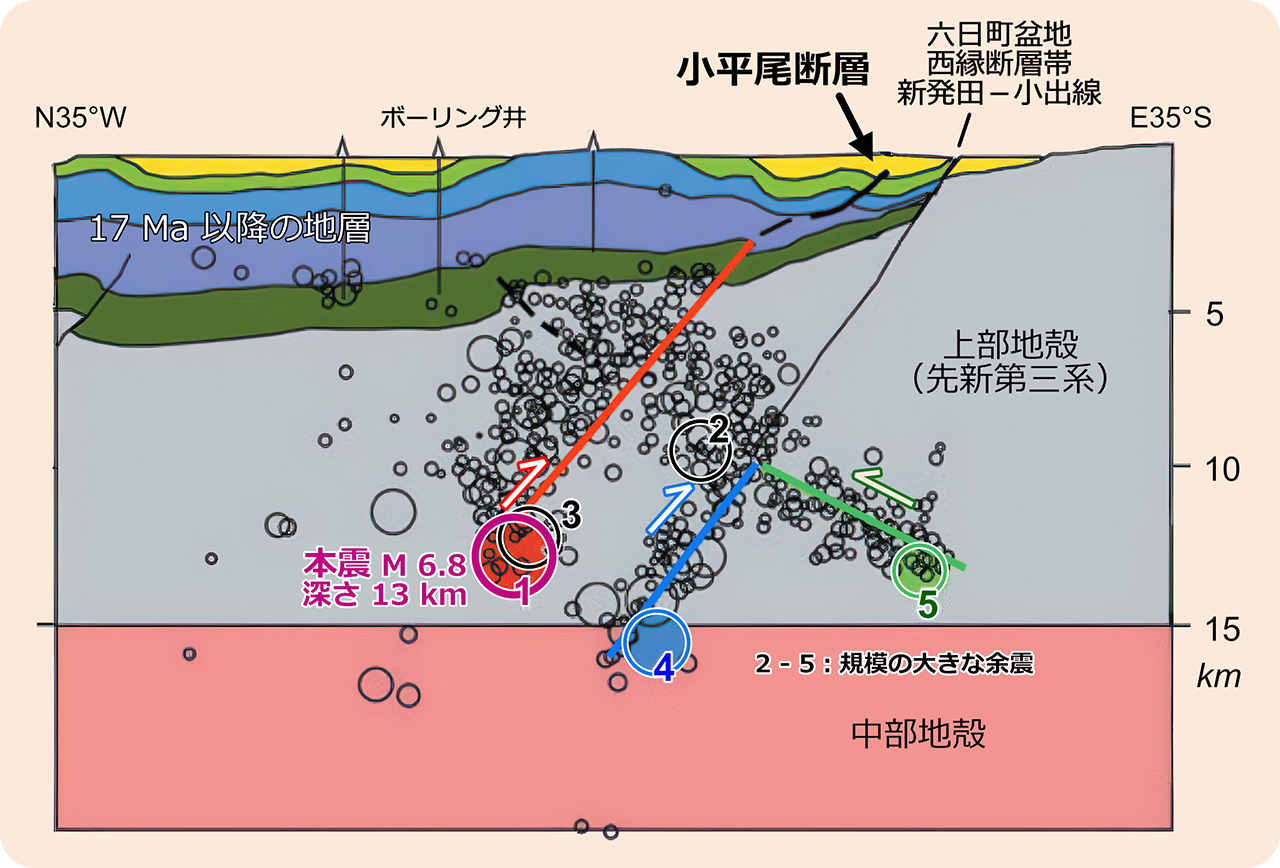

中越地震は Wikipedia によると,発生日時:2004/10/23 17:56,マグニチュード M 6.8,震源深さ:13 km となっています.震源断層は六日町盆地西縁断層帯(=小出・石打活動セグメント)で,産総研活断層データベースによると断層面傾斜:30 - 50° W,変位センス:西側上がり逆断層,となっています.

私は,北海道道路管理技術委員会主催で 2004/11/13-15 に中越地震被災地の視察を行いました.このような大きな自然災害の状況を自分の目で直接見る機会というのは,自分としては初めてのことでした.以下は,その機会に見聞したことを基にしたものです.

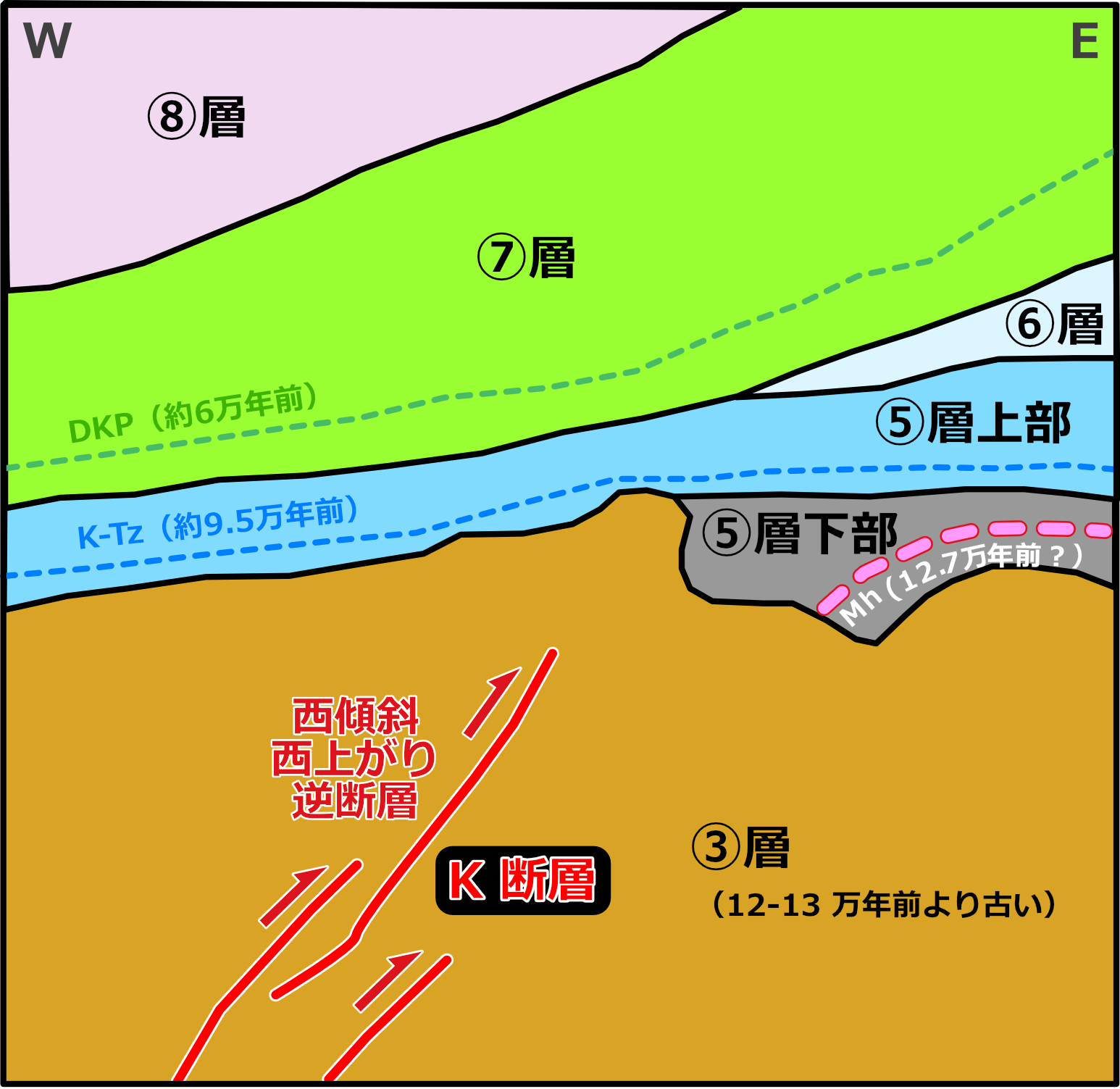

まず重要なのは,中越地震の震源断層は六日町盆地西縁断層帯(小出・石打活動セグメント)の東側要素である小平尾(おびろう)断層であるということです.小平尾断層は地表付近では傾斜は 30° 程度ですが,深度 3 km 以下の部分では高角(45 - 50° 程度)となっています.西傾斜・西側上がりセンスの逆断層です(赤矢印).震源域は上部地殻(=先新第三系)中にあり,深さ 3 - 4 km のところまで広がっています.

時系列的には必ずしも私はよく理解していないのですが,同断層帯東側の『新発田-小出線』に相当する部分で余震が多数発生しています(青矢印).二つの余震域は discrete に見えます.さらに,二つの余震域とは逆のセンス(東傾斜・東側上がり逆断層)の,本震断層とほぼ直交する震源断層を示す余震が発生しています(緑矢印).この断層の地表露出は,東傾斜東側上がり(産総研活断層データベース)である “悠久山断層帯” に相当する可能性がありますが,詳しい言及は平田(2005)にはなく,不明です.地表には到達していないのかもしれません.

これらの震源分布というか震源断層についてのテクトニックな解釈は私にはとてもできないのですが,二つの異なるセンスの余震域が交わる部分の直上には新第三系の背斜構造が位置していて “pop-up” 状の構造になっているのは興味深いところです.

平田 直(2005)2004年新潟中越地震の緊急観測-見えてきた複雑な断層-.日本地震学会広報誌,No.48,2-3.

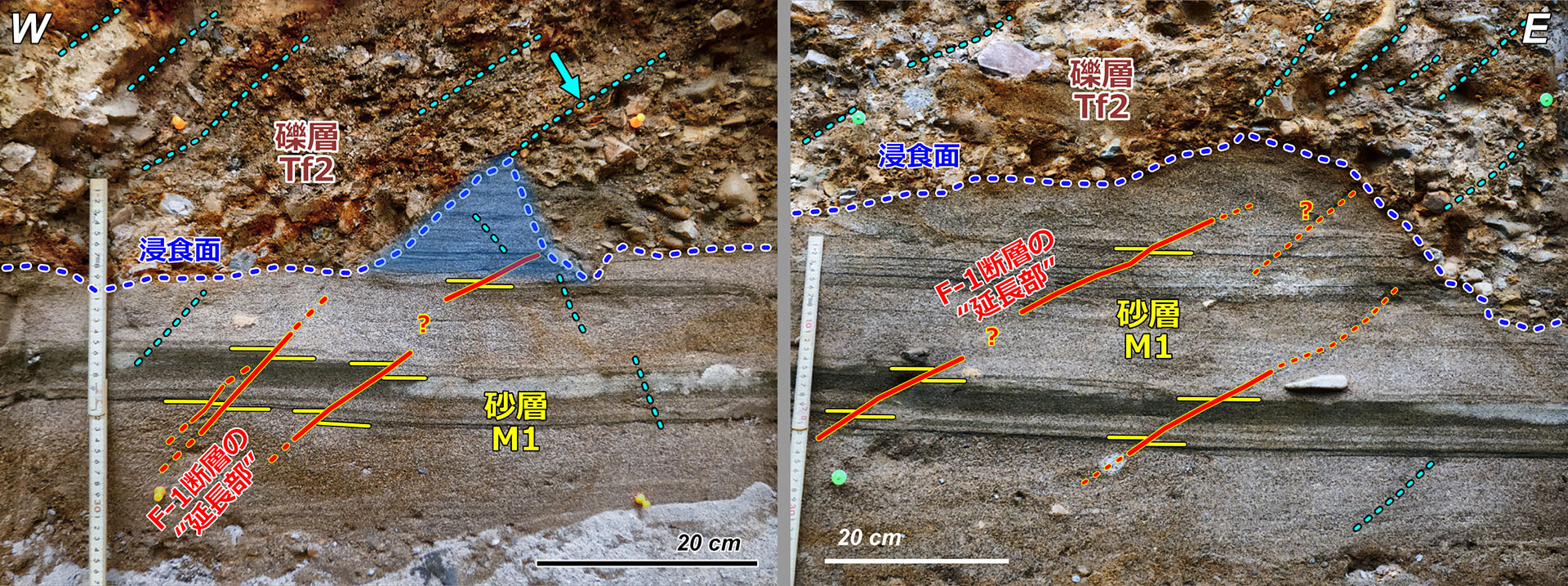

小平尾断層

小平尾断層は,産総研活断層デーベースではいわゆる “六日町盆地西縁断層帯” の北半部である『小出活動セグメント』に一括されています.多分それには十分な根拠があると思いますが,少なくとも地図上ではその断層帯の主部には接続しておらず,西側に並走しているように見えます.先に示した震源分布断面でもそのようになっています.

右に示したのは,小平尾断層の北からの俯瞰イメージです.小出活動セグメントの主部との間には活褶曲(撓曲)軸を挟んでおり,両者は明らかに不連続になっています.もちろん,不連続だから同一のセグメントではないという意味ではありません.

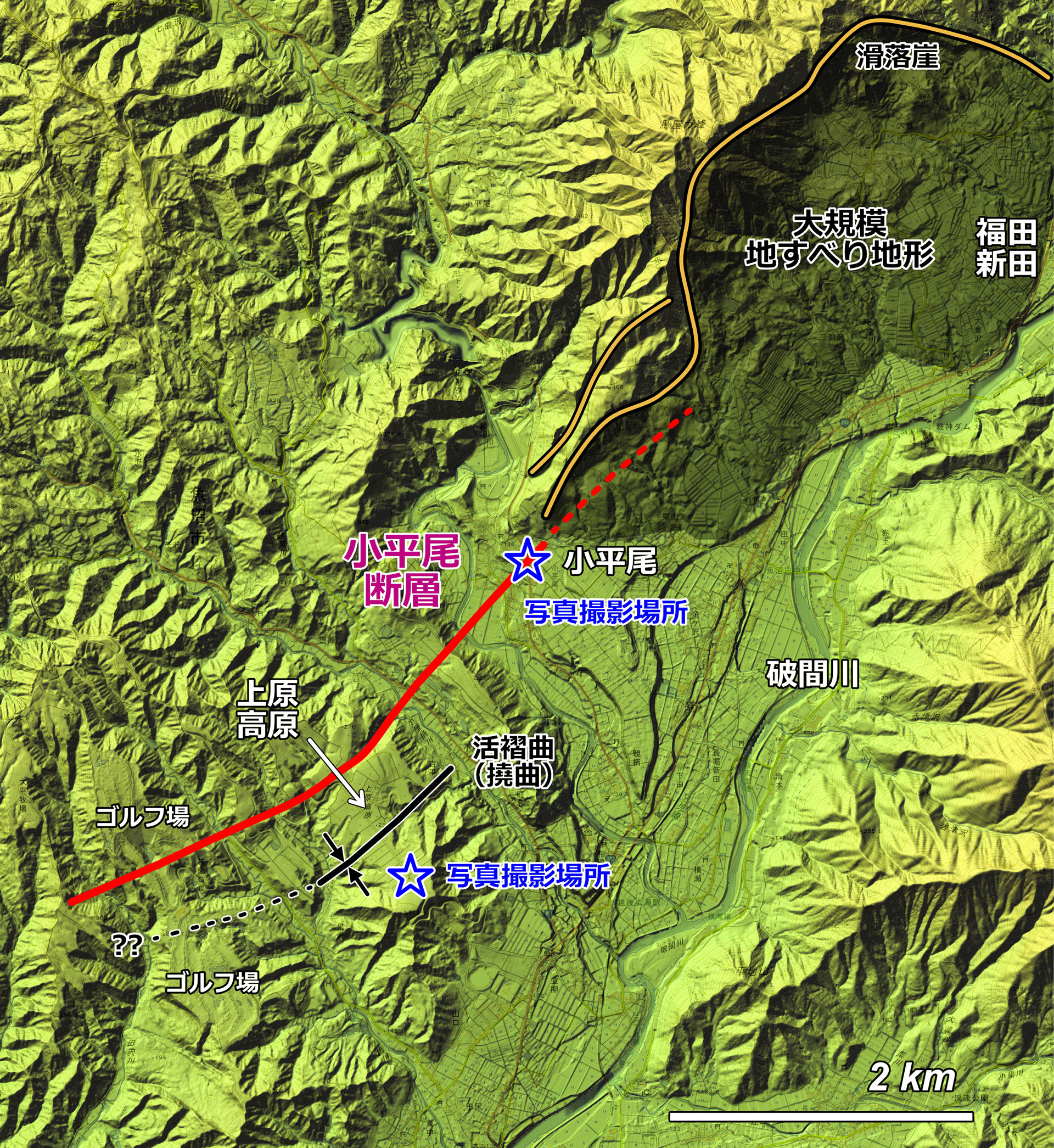

小平尾断層の部分をもう少しクローズアップしてみたのが右の地形陰影図です.参考のため,マウスオーバーで補助線のない陰影図のみを表示するようになっています.

小平尾断層の作るリニアメントは,小平尾市街地の南西から上原(うわっぱら)高原までは追跡できますが,その南西側はゴルフ場造成で地形改変されているためか明瞭ではありません.また北東側延長は,福田新田西側に存在する大規模な地すべり地形のため私には追跡できませんでした.

中越地震の際には,小平尾断層が小平尾市街の国道352号線に交差する地点で軽微な路面変状が発生しました(右下写真).ヘルメットを被って立っている人たちの足下がその変状です.正確には計測していないのですが,アスファルト路面が 数 cm 程度沈下しています.良い写真は無いのですが排水溝が短縮変形で折れ曲がっている部分もありました.道路反対側の路側ブロックをよく見ると,手前(西)側が上がっています.小平尾断層の変位センスは前に書いた通り西上がりの逆断層ですので,話は合っています.

私は最初この変状を見た時,正直言ってこれが活断層による変位とは半信半疑でした.道路下になにか弱い地盤(盛土とか)があって不等沈下しただけではないのかと...しかし,後日いくつかの専門家によるレポートを見て『やはりあれが活断層だったわけ?!』と,少しあきれたのを記憶しています.見識不足でした.

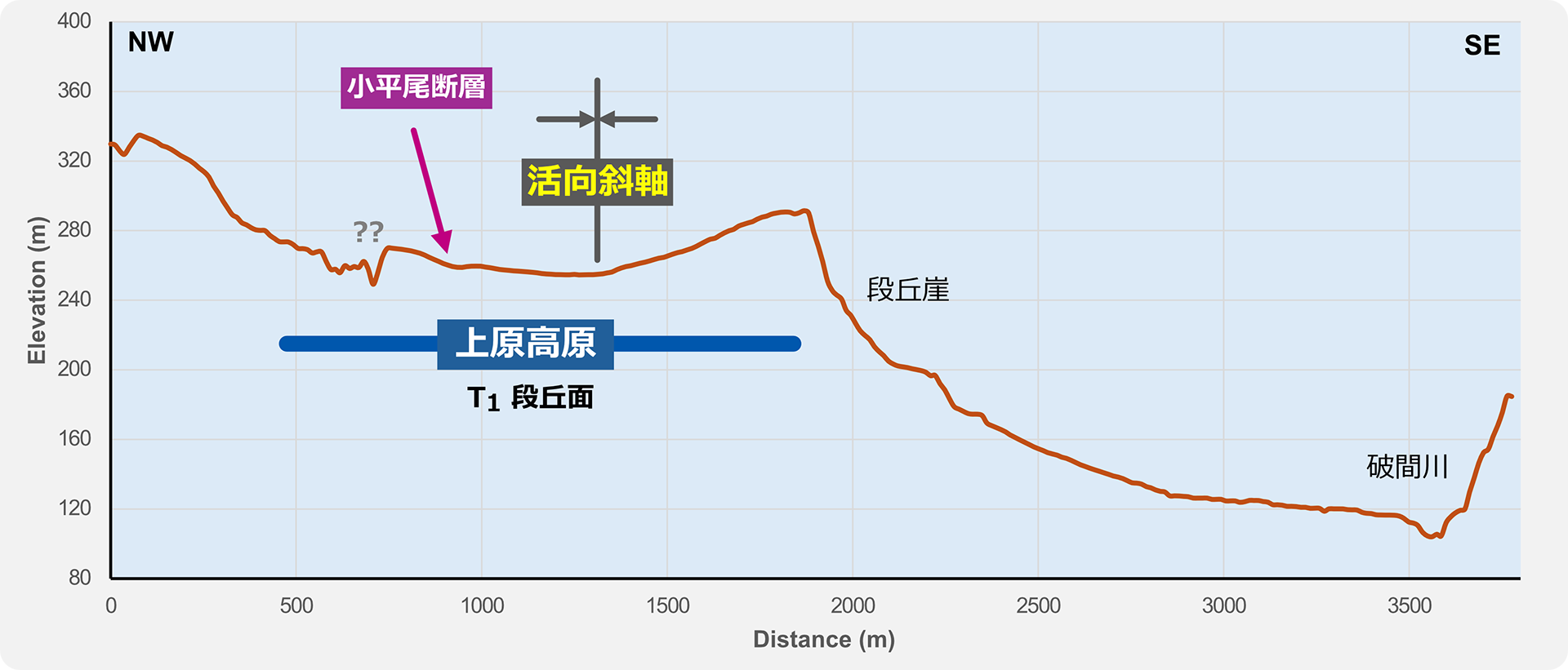

小平尾断層のすぐ東側には,並行した活褶曲=向斜軸が知られています.この褶曲軸が上原高原を通過する箇所では,高原平坦面が中央部で傾斜が逆になる撓曲地形が認められます.平坦面を構成するのは最高位段丘( T1 段丘:小千谷図幅)で比高は 150 m 程度,形成時代の詳細は不明ですが第四紀更新世とされています.撓曲はそれ以降の変位を累積しているものと思われますが,詳しいことは不明です.

下の写真は,上原高原の東南端付近から撮影した撓曲段丘面です.畑地の中を走る道路の形を見れば分かると思いますが,中央部付近が標高が一番低く左右に細長い凹地状となっていて,手前と奥の両側に向かって高くなっています.その向こうの畑地と山地の境界付近を左右に小平尾断層が走っています.

これを地形断面で見てみると右図のようになっています.標高方向が強調されていますが,T1段丘面が撓曲のために湾曲した形状になっているのがよく分かります.断面線は,断層リニアメントと考えられる二本の沢地形のちょうど間を通っているため,段差はこの断面では不明瞭です.なお,小平尾断層の背後にかなりの深さの段差地形があります.地形図で見ると人工的な地形の可能性もあり,その正体は不明です.

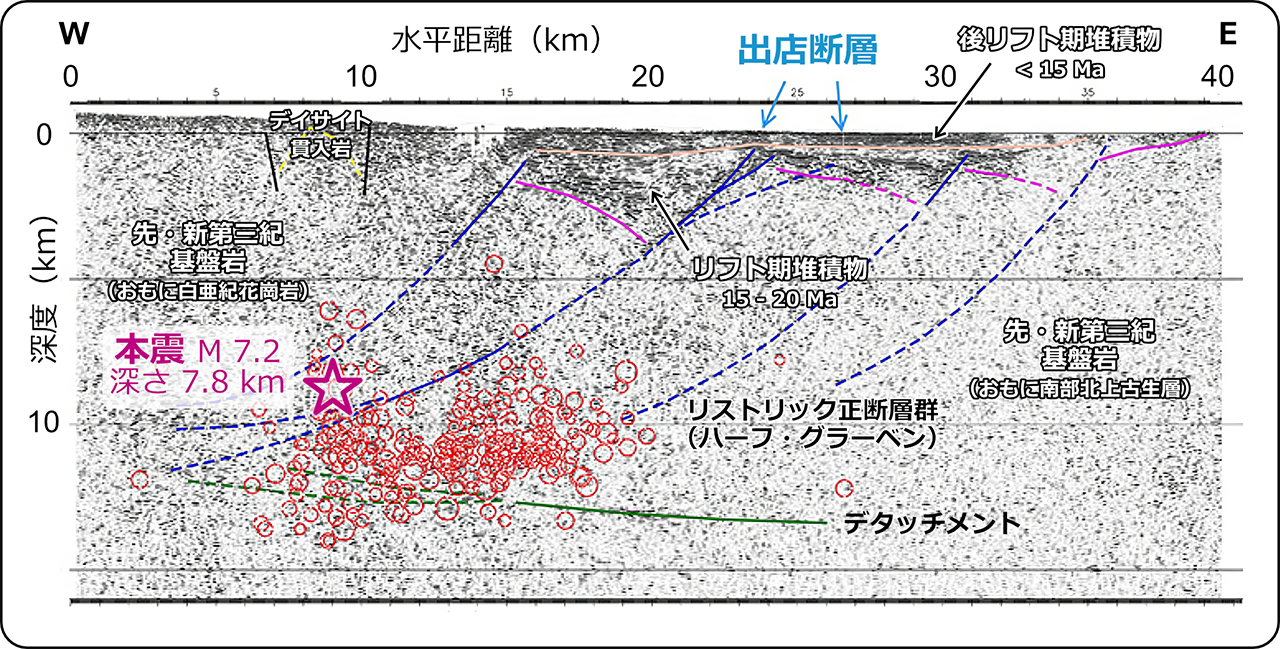

岩手宮城内陸地震

岩手・宮城内陸地震は Wikipediaによると,発生日:2008/06/14,マグニチュード M 7.2,震源深さ 7.8 km となっています.

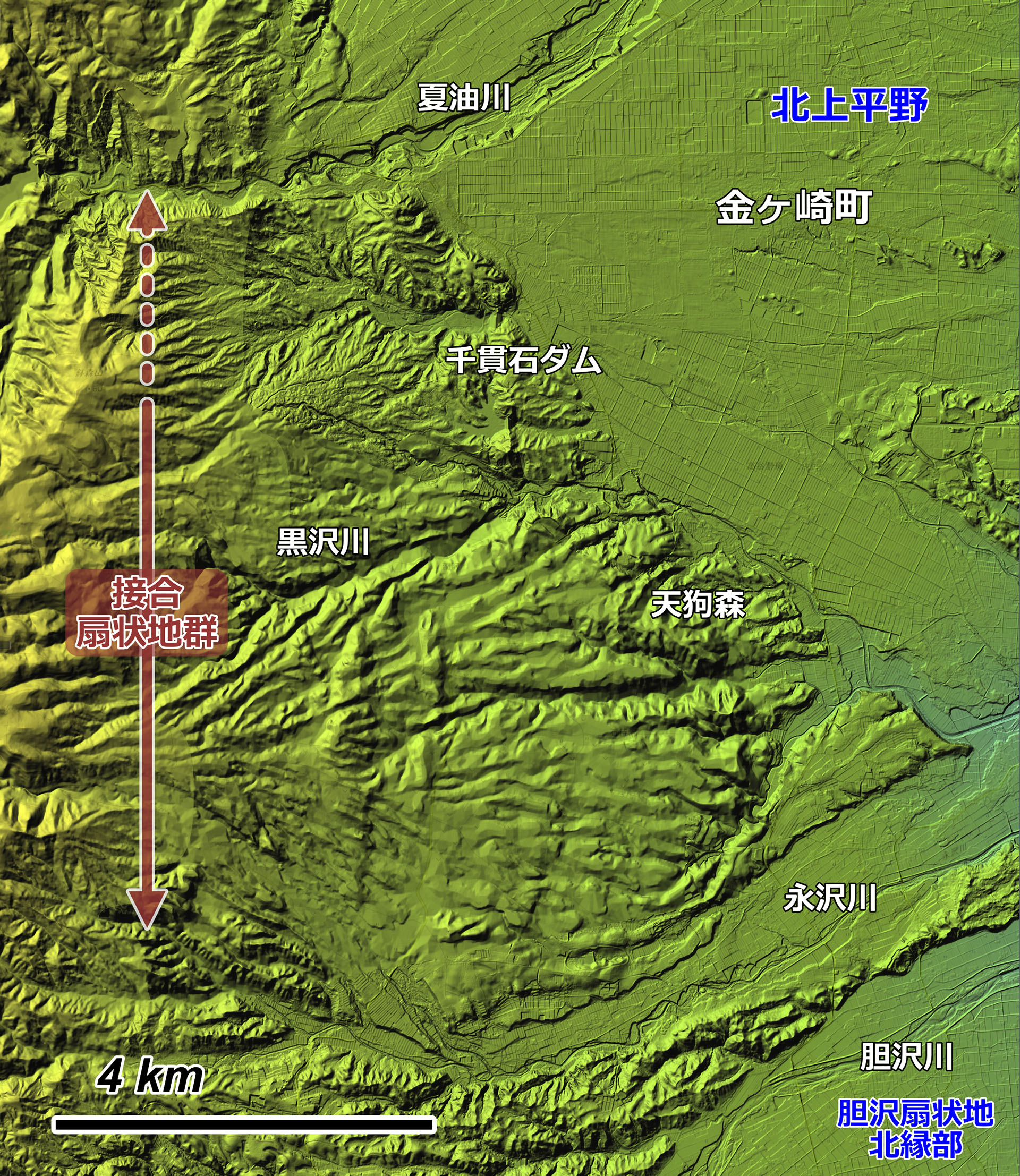

その震源断層は北上平野西縁断層帯 注)の一部ですが,この周辺ではあまり目立った地震履歴はなく活断層は認識されていませんでした(右図).佐藤ほか(2008)がいみじくも述べているように,『ノーマークの活断層の深部延長』に相当するものでした.産総研活断層データベースよると,北上平野西縁断層帯の北上西活動セグメントのパラメーターは,N 10°W 45°W・長さ 26 km・西側上がりの逆断層となっています.しかしこの傾斜では,北上西活動セグメントの南端部から西傾斜の断層面の深さが 8 km に達する離隔を求めると,かなり足りません(右図:グレーのバー).多分,佐藤ほか(2008)に示されているように震源断層の傾斜はもっと緩く,おそらく 30°W 程度と思われます(後述).

なお,余震の震央分布を見ると,栗駒山南方から北上市南西部まで NNE-SSW 方向に伸びる幅広い余震域を示しています.栗駒山南東方には,やや分離した同方向の余震配列域が見られるのですが,その意味は不明です.

注)多くのサイト・論文では “北上低地西縁断層帯” と表記されています.しかし,あの部分を低地(lowland)と呼ぶのにはどうも個人的に違和感があり...特に論理的な理由はない(し,どちらでもいい)のですが,ここでは『北上平野西縁断層帯』と表記することにします.

岩手県一関市厳美町祭畤(まつるべ)では,地震動の加速度が 4022 gal(全方向合成)を記録しました.これは国内で記録された最大の地震動加速度となっています.上下動成分で見ても 3866 gal ですから,『体重の4倍近い力で放り投げられる』(超不正確表現)ようなものです.驚くべきものだと思います.最大速度は 100.1 cm/s つまり秒速 1 m = 時速 3.6 km となっています.このような激しい地震動の理由としては,もちろん地震規模が M 7.2 と大きかったこともそうですが,震源深さが 7.8 km と浅かったことが関係していると思われます.

この激しい地震動により,震央のすぐ南にある祭畤大橋(国道342号線)が落橋しています(右写真).なにしろ 3866 gal ですので地震動そのものによる落橋という要素もあるかもしれませんが,写真向かって左奥で起きた斜面崩壊によって橋脚が倒れてしまったということもあるようです.詳しいことは把握していませんが,岩手宮城陸地震の地震動の激しさを象徴する出来事だと思います.

気象庁地震予知連絡課(2009)平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震について.地震予知連絡会会報,81,3-4.

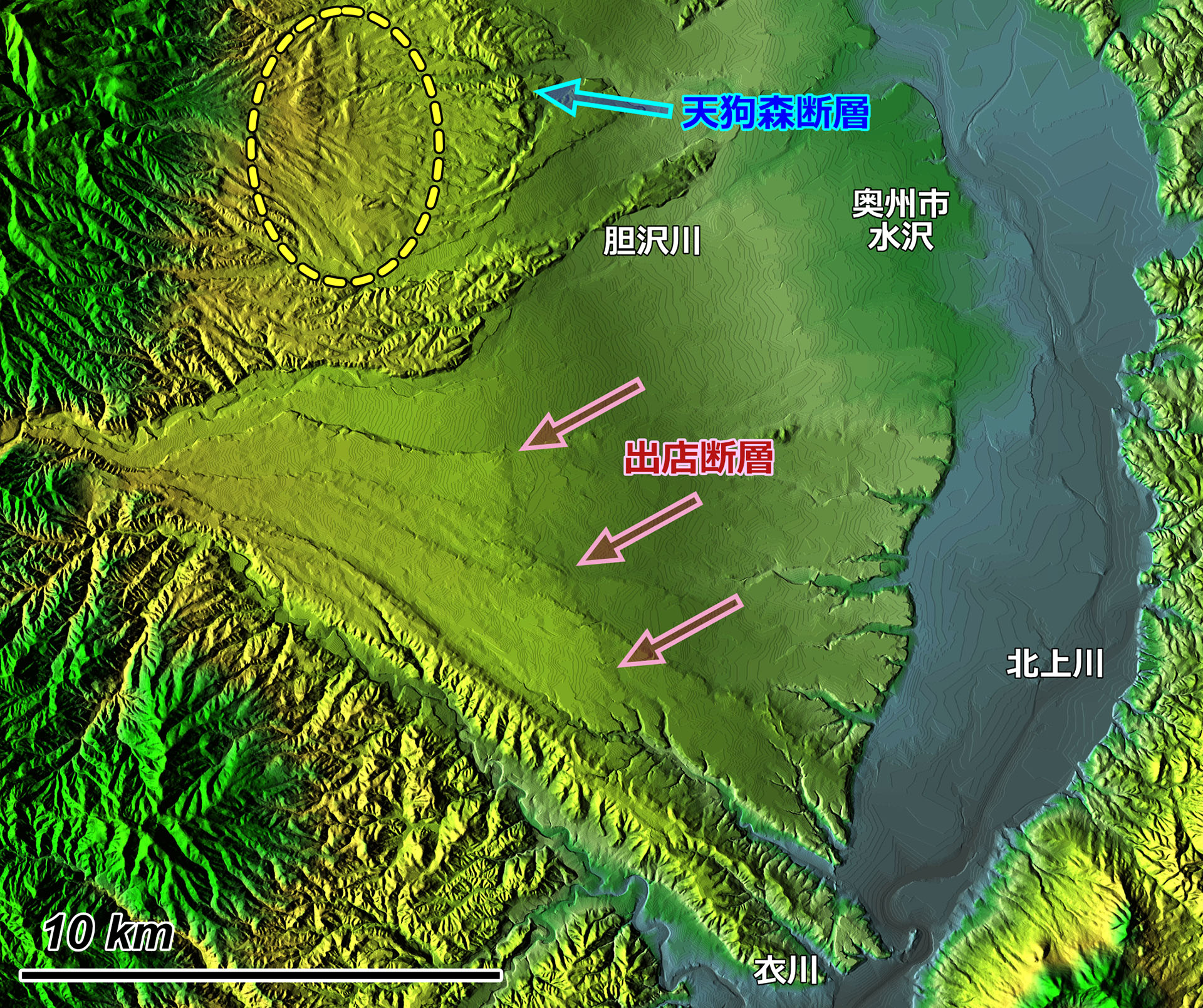

出店断層

下に,佐藤ほか(2008)による岩手宮城内陸地震の余震分布断面を示します.この図は,この地震の地質学的背景を記述する非常に興味深いものです.おそらくどこかに正式な論文として公表されているものと思いますが,今のところ見つけることはできていません.

岩手宮城内陸地震の震源断層は,北上平野西縁断層帯の南端部にあたる出店(でだな)断層です.出店断層は深部で傾斜が緩くなるリストリック断層(listric fault)で,同じ形態の数本の断層を伴っています.これらの断層は地震波速度断面で見る限り,すべて西側下がりの正断層です.15 - 20 Ma(新第三紀中新世)の地層とそれ以前の基盤岩との境界面は緩く東に傾斜し上に凸の形態で弱く湾曲しています.このような構造は,非対称なリフト帯(ハーフ・グラーベン half-graben)のもので,日本海形成に関連した引張構造場での形成と考えられています.リフト期堆積物は薄い後リフト堆積物によって覆われています.リストリック正断層は,深度 12 - 13 km でほぼ水平のデタッチメント断層に収束しています.余震分布は,出店断層に沿っているというよりは,このデタッチメント断層と出店断層下底部との中間部にほぼ水平な集中部を形成しているように見えます.出店断層からその東側の無名断層へと “波及” しているようにも思われますが,その地震学的な意味は不明です.

ここで注意しなければいけないのは,出店断層を含む北上平野西縁断層帯は西側上がりの逆断層で,上図に示されている西側下がりの正断層とは真逆のセンスになっていることです.これは,正断層がのちに圧縮応力場の下で逆断層に “反転” したためで『構造的インバージョン tectonic inversion』と呼ばれています.このインバージョンによって,“元々の正断層” 上部の急傾斜部は低角逆断層(=現在の出店断層)によって切断されているようです.

佐藤比呂志・加藤直子・阿部 進(2008)2008年岩手・宮城内陸地震の地質学的背景.東大地震研HP.

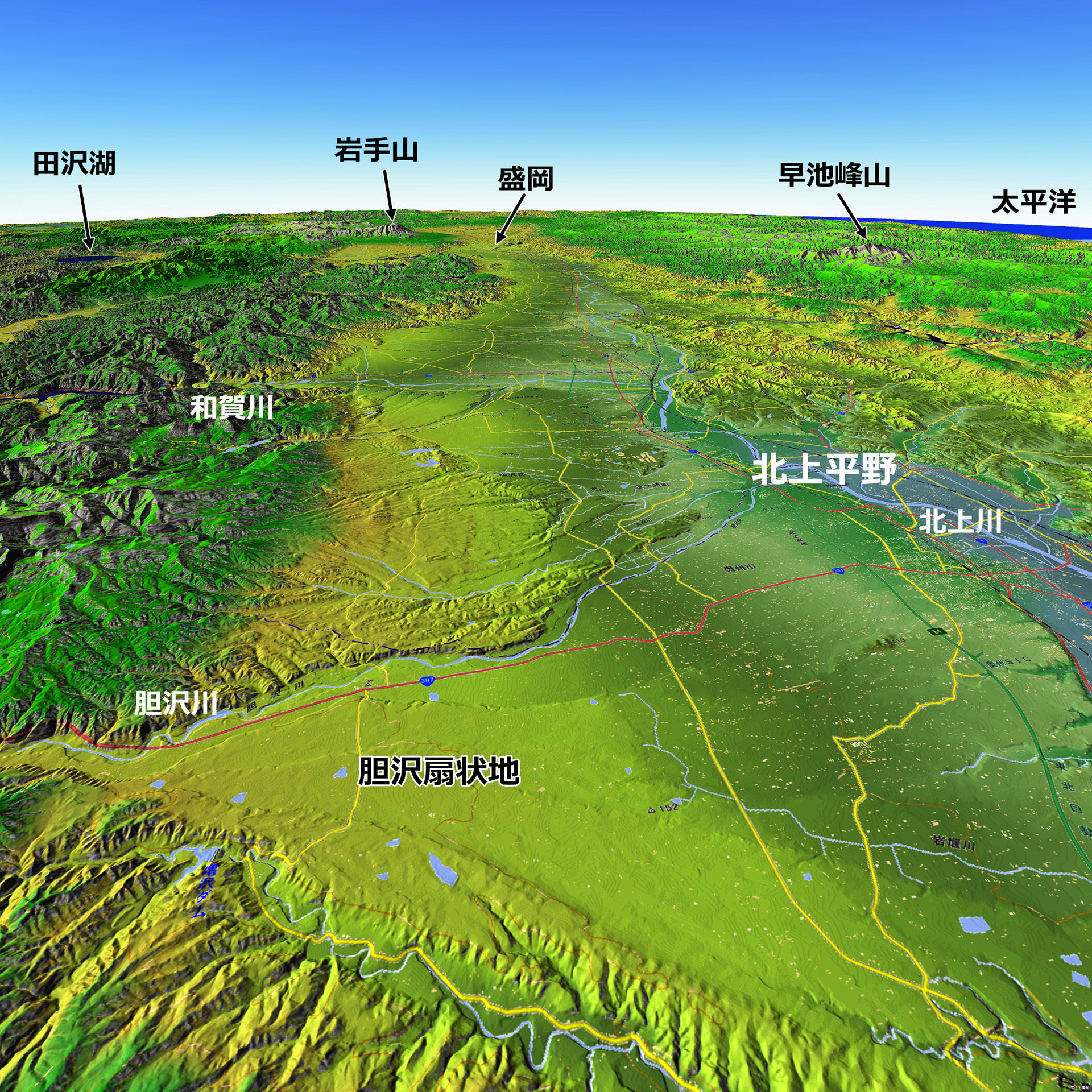

右図は,岩手県奥州市衣川上空から北方を俯瞰したものです.はるか向こうには岩手山・早池峰山,さらには田沢湖・太平洋までが望めます.北上山地-北上平野,そして奥羽山脈の地形的成り立ちを視覚的に表現する素晴らしいイメージです.

手前下に見えるのは雄大な胆沢(いさわ)扇状地です.おそらく日本最大の扇状地です.俯瞰図なのでスケールを示せませんが,扇状地の扇頂-扇端距離は約 20 km です.扇状地上から北上平野と西側山地の境界部を,北上平野西縁断層帯が走っています.そのトレースがジグザグなのは,パースペクティブによる圧縮効果だけではなく,実際に断層帯の形状を示しています.断層帯は平野縁辺部を走っていますので,地形図上に現れる断層線は水平面との交線です.つまり断層面自体が平面ではなく波打って・湾曲して(?)いることになります.どういうことなのでしょうか...? これを合理的に説明することは専門外の私には残念ながらできません.

なお,和賀川から胆沢川にかけての山地と古期(?)扇状地群(後述)との境界はなにか直線的で気になるのですが,特に(活)断層のようなものは想定されていないようです.新第三紀中新世の地層の構造方向を反映しているのかもしれませんがその意味は不明です.

蛇足ですが,北上平野と早池峰山との間には,NNW-SSE 方向の直線性の高いリニアメント群が見えています.これは,形成時期が前期白亜紀と非常に古い非活動的な日詰-気仙沼断層とそれに関連した断層で,現在の活断層とは無関係なものです.本当に 100 % 無関係かは議論があり得るかもしれませんが.

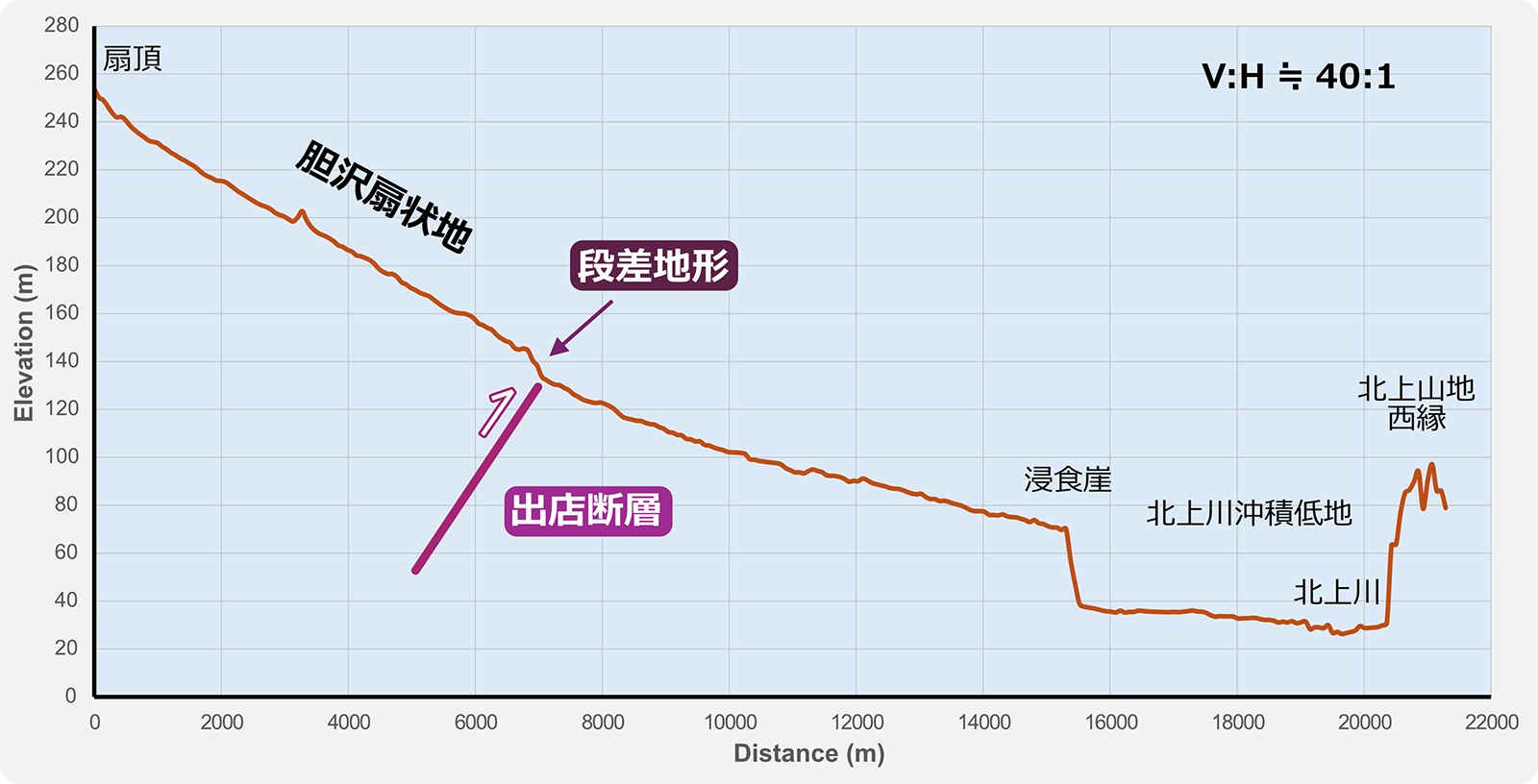

胆沢扇状地の上には,既に述べた岩手宮城内陸地震の “震源断層” である出店断層が通っています.『“ ”』で囲ったのは,『出店断層そのものが 2008/06/14 に動いたかは分からない』という意味です.また,地震発生時に地表における出店断層が実際に変位したという報告もありません.

出店断層の作る段差地形は非常に軽微なもので,その高さは断面図では 20 m 近いように見えていますが(右下図),扇状地面はすべて農地と住宅地で,その地形改変で “開析” されているため,地形図や空中写真ではその段差を認識することはほとんどできません.この断面図の標高データは 5 m メッシュデータと推察され小数点以下2桁まで表現されていますが,それがデータ精度かどうかは分かりません.

この段差地形は,断層崖と言うよりは撓曲崖と言うべきものかもしれません.もちろん累積変位による地形と思われますが,その形成時期や単位変位量等は,詳細な検討報告を見つけることができないため,不明です.地震調査研究調査本部(1996)の文献調査によると,10万年前に形成された段丘面を約 10 m,2万年前に形成された段丘面を約 3 m 変位させていて平均変位速度は約 0.1 m / 1000 年とされています.

産総研・活断層研究センター(2009)によると,岩手宮城内陸地震による地表変位は,余震域の南東部にあたる餅転(もちころばし)~荒砥沢ダム周辺に集中しています.これらの全体的な変位センスは詳しくは分かりませんが,仮に出店断層と同じく西側上がりの逆断層とすると,その root となる活(・地震)断層は出店断層のはるか西方に位置するものということになってしまいます.どうもよく分かりません...

出店断層の北方延長に続く活断層は,天狗森断層と呼ばれています(左図).この断層の周辺の地形は,ある意味私には見たことのないようなものでした.

天狗森断層は,出店断層と連続して描かれるケースもありますが,少なくとも現時点の地形としては胆沢川によって被覆(あるいは浸食)され,連続性は確認できません.

まず,北上平野西縁部の奥羽山脈東麓部には,大小の扇状地が接合した(coalesced fan)見事な地形が発達しています.その形状は胆沢川・夏油川の扇状地や北上平野によって浸食(・被覆)されていますので,当然それより古い時期の形成と考えられます.このサイト には,チバニアン期(中期更新世 0.13 - 0.77 Ma)の形成と書かれています.胆沢扇状地南端部の最古期扇状地と同時期ということのようです.多分,奥羽山脈の上昇期に関連したものと思われますが,よく分かりません.

驚くのは,この接合扇状地上に南北方向のリニアメント群(黄点線)が発達していることです.これは,天狗森断層と同一の活動セグメントによる活構造-撓曲地形です.黒沢川の南方で顕著ですが,この部分の撓曲丘は北に閉じた円錐形状の形態を持っています.最初にこれを見たときは,氷河によって形成された氷堆丘(ドラムリン drumlin)にも似ているので,非常に驚きました.撓曲丘の累積的な形成と扇状地の形成とがオーバーレイしてこのような特異な形態をもたらした,のかもしれません.

いずれにせよ,このような大規模な活構造によって扇状地面が変位し変動地形を形成しているというのは,私の知る限りでは他にありません.

このコラムは,北上平野西縁断層帯の近傍に見られる摩訶不思議な地形の紹介です.地形陰影図を見ていて “これはいったい?!” と気付いたもので,上の図では “湾曲リッジ” と図示しています(オレンジ色シェード).場所は岩手県金ヶ崎町千貫石(せんがんいし)ダムの北側に当たるところで,上の全体図では表示倍率や陰影処理の関係もあり,非常に奇妙に見え印象的です.よく見ると天狗森の周辺も少し怪しいです.これはいったいなんなんでしょう?

右図はその部分の拡大図です.S字状にうねった東西リッジの配列が見えますが,その範囲は東西 1.9 km,南北 1.2 km 程度です.ゴルフ場でもあるのかと Google Earth でも確認してみましたが,もちろんそんなものはなく,ナチュラルな地形です.領域の北東縁と千貫石ダムサイト付近を天狗森断層が通っています(マゼンタ色点線).その西側にも弱いリニアメントが一本ありますが,断層かどうかは不明です.

なお,領域の北西端部には,NW-SE 方向に伸びた凹状地形が見えます(オレンジのシェード).地すべり地形のようにも見えますが,その下端部は閉じていて妙です.防災研地すべり分布図ではこの周辺は広い地すべり空白地域になっています.Google Earth でも見てみましたが,なんだかよく分かりませんでした.

で,この摩訶不思議地形の正体として考えつくものは...

① たまたまそうなっているだけで,意味は無い.

② 過去の人為的地形改変(遺構・遺跡).

③ なんらかの地質構造(e.g. 成層構造)を反映したもの.

④ 地すべり・クリープなどの地表変動(とその後の開析?)によるもの.

⑤ 横ずれ(活)変動地形.

① はあり得るけど身も蓋もないので却下します.② だったらマチュピチュ級ですが,そんな話はどこ見てもありません.③ についてはこの場所に分布するのは第四紀扇状地堆積物だけですので,まずあり得ないような.④ は...どうなんでしょう.

① ~ ⑤ のどれが当たっているのか私にはまったく分かりません.しかし場所が場所だけに,つい ⑤ を考えたくなります.イメージとして浮かぶのは有名なサンアンドレアス断層の『横ずれで折れ曲がったリッジ・谷地形』(左上図)なのですが...正直言って “妄想” というものでしょう.それが,この話がコラムに入っている理由です.

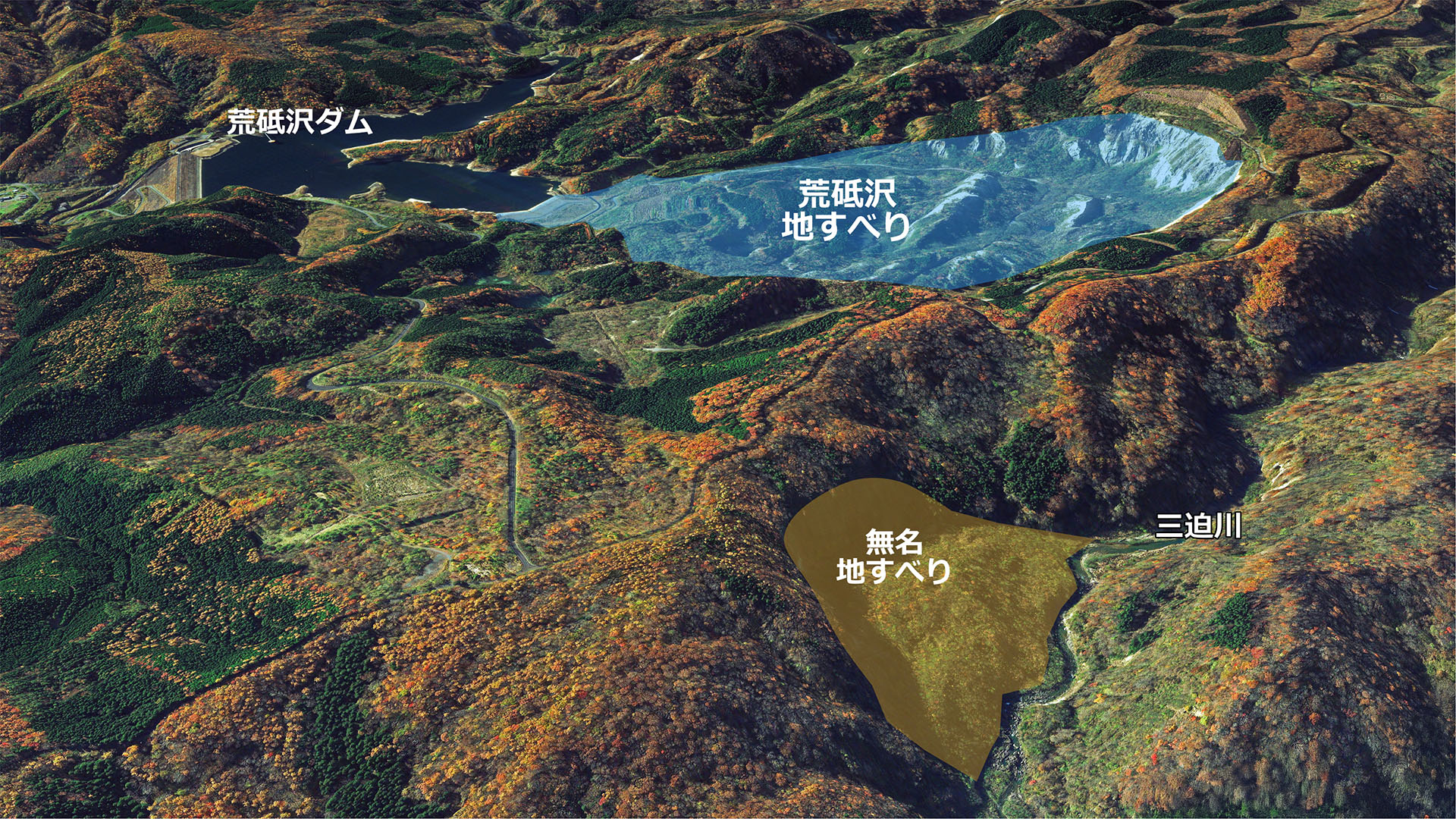

荒砥沢地すべり

荒砥沢(あらとざわ)地すべりは,岩手宮城内陸地震の際に発生した大規模な地すべりです.地震の発生は土曜日の朝でしたが,私はおそらく仙台から離陸した報道ヘリ(NHK?)の映像をテレビで見ていました.搭乗記者は気づかなかったようですが,内陸部の山地の中に大きな “崖” が見えました.見えた時間が短かかった(数秒?)ため,私は『大きな土取り場があるなぁ...』と呑気な.それが地震強震動で発生した荒砥沢地すべりでした.

下の写真は,その後の北海道道路管理技術委員会による現地視察(2008/07/29-31)の際に撮影したヘリ空撮写真です.右側に見えるのが荒砥沢ダムの貯水域で,地すべり先端はその中に流入しています.幸いに流入体積が小さく,発生した “津波” 波高は 1 m 程度だったため堤体を越えることはありませんでした.そうでなければ下流域に大きな二次被害が発生していたことでしょう.

井口ほか(2010)によると,荒砥沢地すべりの規模は幅:900 m・長さ 1,300 m・移動土量 7,000 万m3 で,『戦後最大規模の地すべり』であるとされています.当時の報道では目撃者が存在し,地すべりは地震動で瞬時に起きたわけではなく,その後に短いタイムラグがあってゆっくりとすべり始めたと聞いた覚えがありますが,その目撃証言を現在ネットで確認することはできませんでした.

井口 隆・大八木規夫・内山庄一郎・清水文健(2010)2008年岩手・宮城内陸地震で起きた地すべり災害の地形地質的背景.防災科学技術研究所主要災害調査,No.43,1-10.

右に,荒砥沢地すべりの Google Earth 画像と地形陰影図を示します.Google Earth 画像は地震発生直後のものではなく 2022 年取得なので,既に復旧工事が完了した状態です.

陰影図を見ると分かるように,この地域は元々地すべり発生地帯で,荒砥沢地すべり(青色シェード)は既存の地すべり(マゼンタ色シェード)の一部が再活動したものです.

なお,この地域には NNW-SSE と WNW-ESE の2方向のリニアメント(黄点線)が認められますが,図幅等を見てもそのような地質構造や断層系は認められず,その意義は不明です.

...と,ここまでは地震によって発生した地すべりの話に過ぎません.このアーティクルのテーマである活断層との関係ではどうなのでしょうか?

興味深いのは,産総研・活断層研究センター(2009)によって報告された荒砥沢地すべり北東側を ENE-WSW 方向に走る “地震断層” です(赤点線).その部分を東方から俯瞰した画像を右下に示します.荒砥沢地すべりの北東端からその東側の三迫川南斜面に位置する無名の地すべり地形との間に直線状凹地があります.その部分に断層地形が出現しました.

彼らの報告によると,断層の変位は最大で右横ずれ 4 - 7 m,北上がり 2 - 4 mの上下変位が認められたとあります.その方向や変位センスなどは,既に述べた北上平野西縁断層帯の一般的なものとは大きく異なっていて,ここで “地震断層” と表現されているものは『地震に伴って形成された(ノンテクトニックな?)』断層という意味なのかもしれません.

しかし彼らは『既存の活断層に沿って出現した可能性』があるとも述べています.そのような活断層は今までこの地域では認識されていませんし,あったとしてもそれが狭義の地震断層(=起震断層の地表露出部分)というわけでもありません.そのへんをどう整理して考えれば良いのかは,ちょっと私には難しいところなので,これくらいにしておきます.

これくらいにすると言っておきながら,一つだけ.左の写真は,荒砥沢ダムに通じる道路に現れた変状です.変位は北東側上がりですが,それ以上は何も分かりません.北東側が上がった逆断層なのか,南西側が下がった正断層なのか...横ずれ成分はほとんど無いようです.それほどの傾斜のない部分なので,地すべり性のものとは考え難いのでは,と現地では感じました.

荒砥沢ダム周辺のこのような変状を地震時のノンテクトニックな斜面変動とするのか『活断層』とするのかは議論の分かれるところだと思います.ちなみに,産総研・活断層研究センター(2008)ではダムサイト南岸部に南北に配列する “東西水平短縮性の地表変状” が図示されており,これも既存の活断層に沿って出現した可能性が示されています.写真の道路変状も,そういったものの一つなのかもしれません.

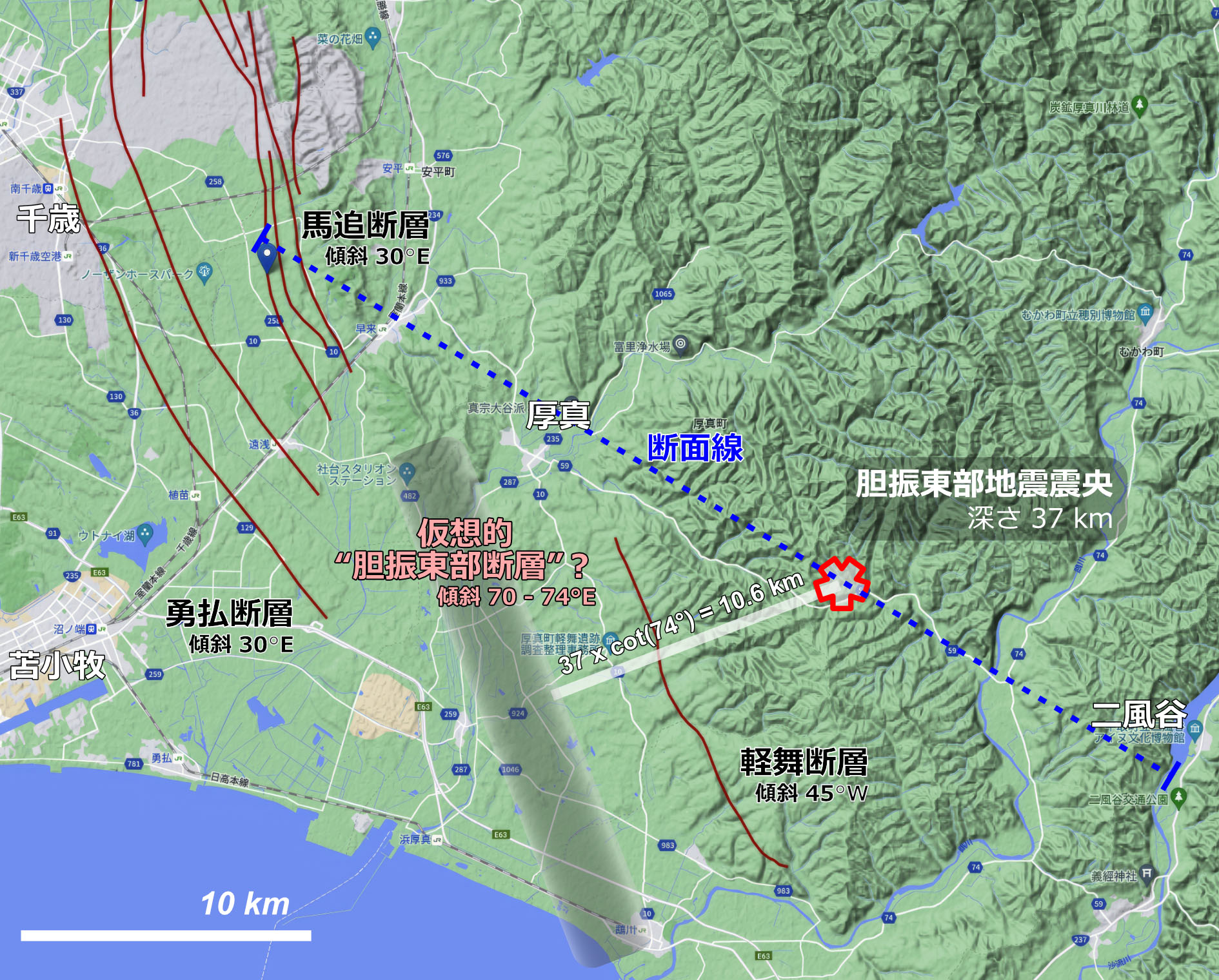

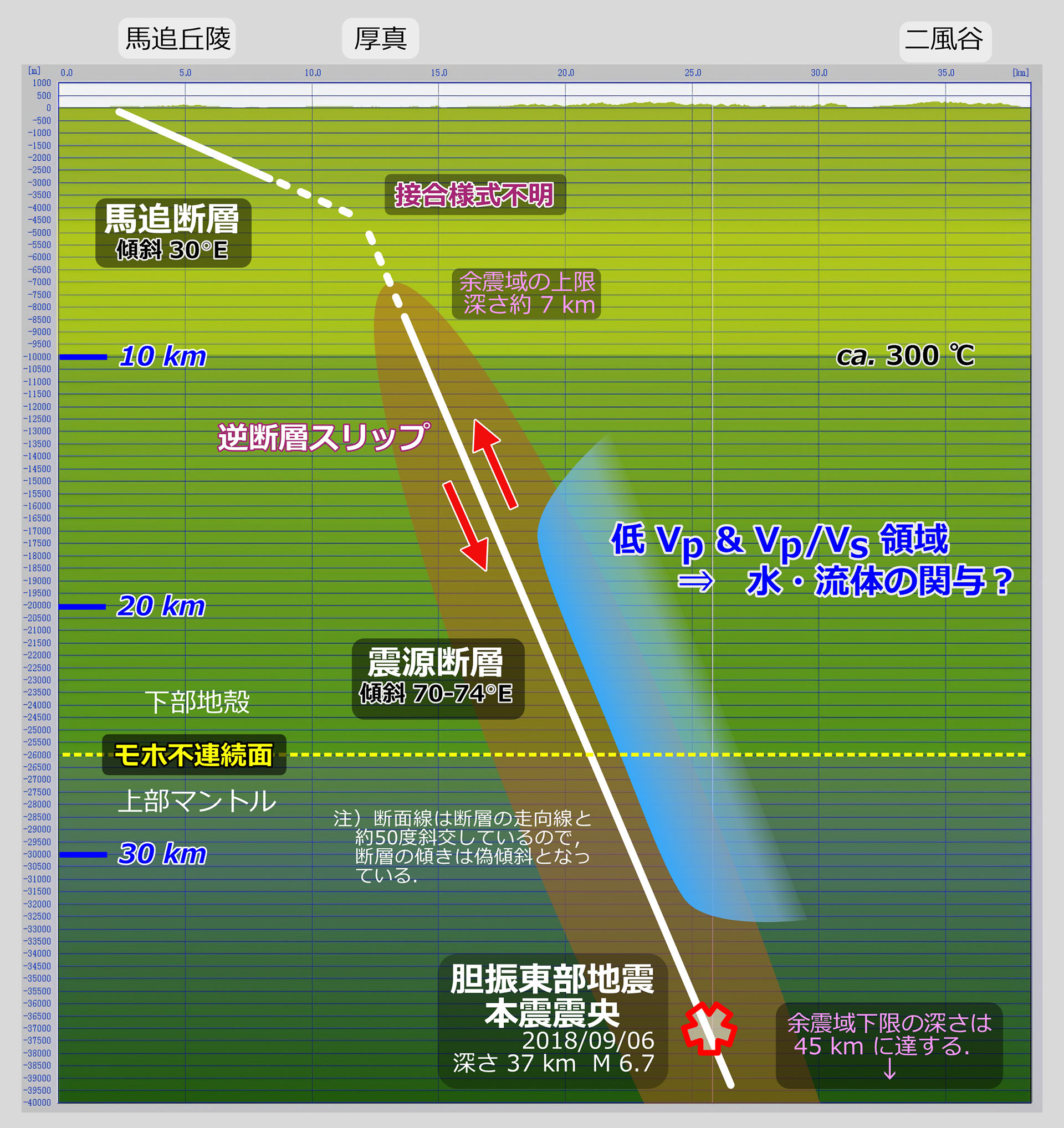

胆振東部地震

胆振東部地震は,Wikipedia によると 2018年9月6日 03:07 に北海道胆振(いぶり)地方中東部(むかわ町西部)を震央として発生し,地震の規模は M 6.7,震源深さは 37 km でした.最大震度は7で,これは北海道では初めての記録です.また震源深さ 37 km というのは,普通の内陸地震が 10 - 15 km という脆性領域下底で発生すること比較すると,破格の深さです.これにはなんらかの説明が必要です(後述).

私の自宅は震央から北西に約 70 km 弱離れていますが,震度は5強でした.未明の発生で,かなり強い初動で目が覚めたところにメインの地震動が襲ってきました.十勝沖などの海溝型地震とはまったく異なり,揺れと言うよりは衝撃に近いものでした.地震直後に停電が発生し,それは全道停電(ブラックアウト)という今まで経験したことのない事態へと発展しました.このへんは 別アーティクル に体験記として記録しています.

この地震は厚真(あつま)町を中心として多数の人的被害を発生させましたが,その要因として軟質な支笏火山噴出物などによって被覆されている斜面表層部が広範に崩壊したことが指摘されています(右写真).

観測された最大加速度は上記 Wikipedia によると 1505 gal ですが,その観測点(安平町追分)は震央から 25 km 以上離れています.被害の大きかった厚真町東部では,このような斜面崩壊の状況を見る限り,実際にはもっと(はるかに?)大きかった可能性があります.

ただし,気象庁のデータでは,最も近い震央距離 10.4 km の観測点(厚真町鹿沼)で3成分合成加速度が 967 gal となっています.拍子抜けの値なのですが,これをどう評価したら良いのか私には不明です.

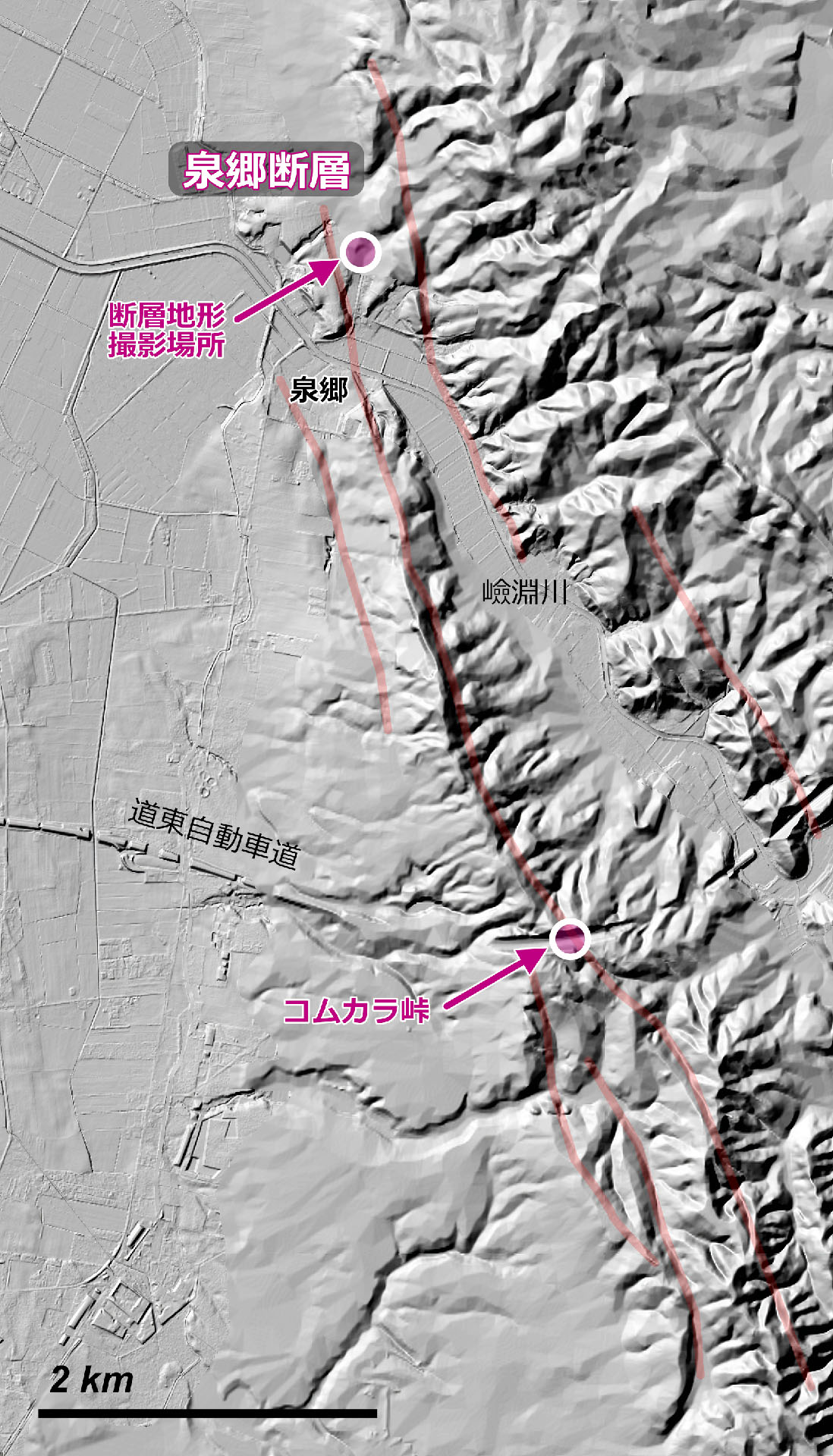

地震断層?

それでは,胆振東部地震を起こした震源断層はどのようなものなのでしょうか? 右図に厚真周辺の活断層分布と胆振東部地震の震央を示します.まずすぐに思いつくのは,震央近傍にある東傾斜逆断層の石狩低地東縁断層帯がその震源断層なのではないかということです.右図で馬追断層とした部分がその一部に相当します.しかしここで問題があります.胆振東部地震の震源深さは 37 km です.馬追断層の地表部分から東に 30° の傾斜で延長すると,深さが 37 km に達する水平離隔は約 65 km,震央は日高山脈の中になってしまい,話がまったく合いません.

胆振東部地震について測地学的な手法で検討した Kobayashi et al. (2019)では,震源断層は東上がりの逆断層で傾斜は 74° E とされています.その場合,震源断層が深さ 37 km の震源から地表に達するまでの水平離隔は 10.6 km となり,仮に震源断層の走向を馬追断層と同じとすれば,その地表露出(=地震断層)は厚真町西部からむかわ町にかけてのゾーンにあるはずです.もちろん,そのようなものは見出されていません.

Kobayashi et al. (2019)では,震源断層と石狩低地東縁断層との関係は不明,断層破壊は下部地殻内に限定されている,ということも指摘されています.後者は,この震源断層が地表に達しておらず,地震断層になっていないことを意味し,上に述べたことと一致します.

左図に,Iwasaki et al. (2019)による胆振東部地震の本震+余震震源分布を示します.この分布から見えることは,余震震源分布の深さ 30 km 前後のもの(水色~青)を見ると,ほぼ南北方向のブロードな分布を示しています.深さ 20 km 近辺の震源部との間には弱いギャップがあるように見えます.

一定の深さ範囲にある震源群は全体としてほぼ水平面上にあると言えますので,その分布の伸びは震源断層と水平面の交線,つまり断層の走向を近似的に示すことになります.

この走向は,石狩低地東縁断層帯の走向や,この地域の卓越リニアメントの方向とは 30° 程度斜交しており,傾斜の違いを含めて両者が異なった “系” に属していることを示しています.

右図に,北海道中央部の東西地殻断面と胆振東部地震の震源分布を示します.ここで驚くべきは,胆振東部地震の震源は東北日本弧の『上部マントル』にあるということです.私は下部地殻の中と思い込んでいましたので,まったく意外なことでした.日高山脈西側ではモホ面の深さは 25 - 30 km 前後なのです.このような岩石物性も異なる深部で,余震震源が地殻浅部まで達するような大きな地震が起きるとは...この図にもあるように,すぐ東でプレート衝突が起きている(・いた?)ことと無縁ではないように思うのですが,具体的な関連性は分かりません.Iwasaki et al. (2019) はこの点について,千島海溝からの太平洋プレートの沈み込みに伴って等温線が沈み込み方向に深く伸び("cold nose"),脆性領域が深部まで広がっているのではないかという興味深い指摘を行っています.

なお,震源分布は断面図上で深さ 35 km 前後と 15 km 前後という二つのクラスターを形成して両者の間には弱いギャップがあります.これは上に示した平面図上の分布ギャップによく対応しています.Iwasaki et al. (2019) はこのギャップを,胆振東部地震における下部地殻中の “固着領域 asperity” であるとしています.

T. Kobayashi, K. Hayashi and H. Yarai (2019) Geodetically estimated location and geometry of the fault plane involved in the 2018 Hokkaido Eastern Iburi earthquake. Earth, Planets and Space, 71:62.

T. Iwasaki, N. Tsumura, T. Ito, K. Arita, M. Matsubara, H. Sato, E. Kurashimo, N. Hirata, S. Abe, K. Noda, A. Fujiwara, S. Kikuchi and K. Suzuki (2019) Structural heterogeneity in and around the fold‑and‑thrust belt of the Hidaka Collision zone, Hokkaido, Japan and its relationship to the aftershock activity of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake. Earth, Planets and Space, 71:103.

伊藤谷生(2000)日高衝突帯-前縁褶曲・衝上断層帯の地殻構造.石油技術協会誌,65,103-109.

深部震源断層

下の図は,Kobayashi et al. (2019) を参考にして作成した胆振東部地震の震源断層のスキームです.自分自身感覚的によく分かっていない気配があるので,あえて V:H = 1:1 のリアルスケールで作ってみました.地面の形は平らに見えますが,よく見てください.深さ 40 km とかいう世界は,こういうことなんだなと今更ながら感じます.

胆振東部地震の震源断層は約 70° 東傾斜の逆断層で,その延長は地表に到達していません.本震震源の深さは 37 km ですが,余震分布は地下約 7 km ~ 45 km までという非常に広い領域(上部地殻~上部マントル!)に広がっています.これは,この章で述べた他の内陸地震の震源分布とは非常に異なる特徴だと思われます.

既に述べたように,下部地殻と上部マントルの境界(モホ不連続面)は地下 27 km 前後のところにあり,島弧地殻としてはかなり浅くなっています.

馬追丘陵西縁部には,約 30° 東傾斜の低角逆断層である馬追断層があります.馬追断層と胆振東部地震の震源断層は姿勢(=走向傾斜)が異なっており,両者の接合・会合関係はあまりよく分かっていませんが,上述したように異なる “断層系” に属するものと思われます.

Iwasaki et al. (2019) は,現在のような東西圧縮構造場ではこのような高角逆断層は形成されにくいと考えられることから,漸新世~中新世のプレート衝突時初期に形成された右横ずれ断層が,のちに高角逆断層に転化した可能性を指摘しています.

先に述べたように,上部マントル中で地震が発生した要因について,Iwasaki et al. (2019) は温度構造における anomaly を指摘しています.それに加えて Kobayashi et al. (2019) は,震源の東側の下部地殻から上部マントルにかけて,低 Vp・低 Vp/Vs 比の部分が存在することを指摘しています(図参照).このような地震波速度特性が何を意味するかは私にはちょっとイメージできないのですが,Nakajima et al. (2001) によると深部における(マグマではなく)水・流体の存在を示すとされています.その起源は,太平洋プレートの沈み込みにあると考えるのが自然でしょう.賦存領域が少し深すぎるような気もするのですが.

J. Nakajima, T. Matsuzawa, A. Hasegawa and D. Zhao (2001) Three-dimensional structure of Vp, Vs, and Vp/Vs beneath northeastern Japan: Implications for arc magmatism and fluids. Jour. Geophys. Res., 106, No.B10, 21843-21857.

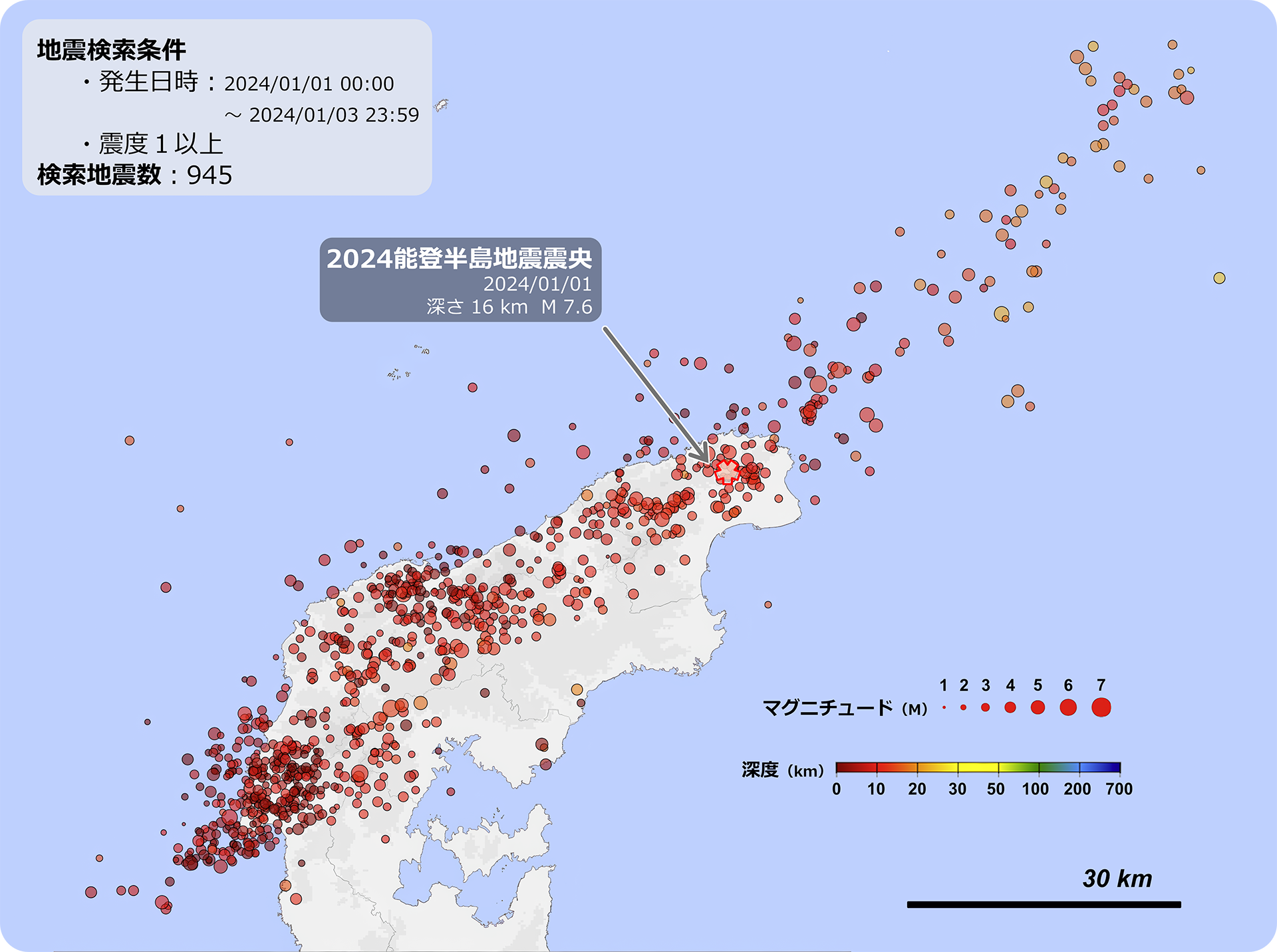

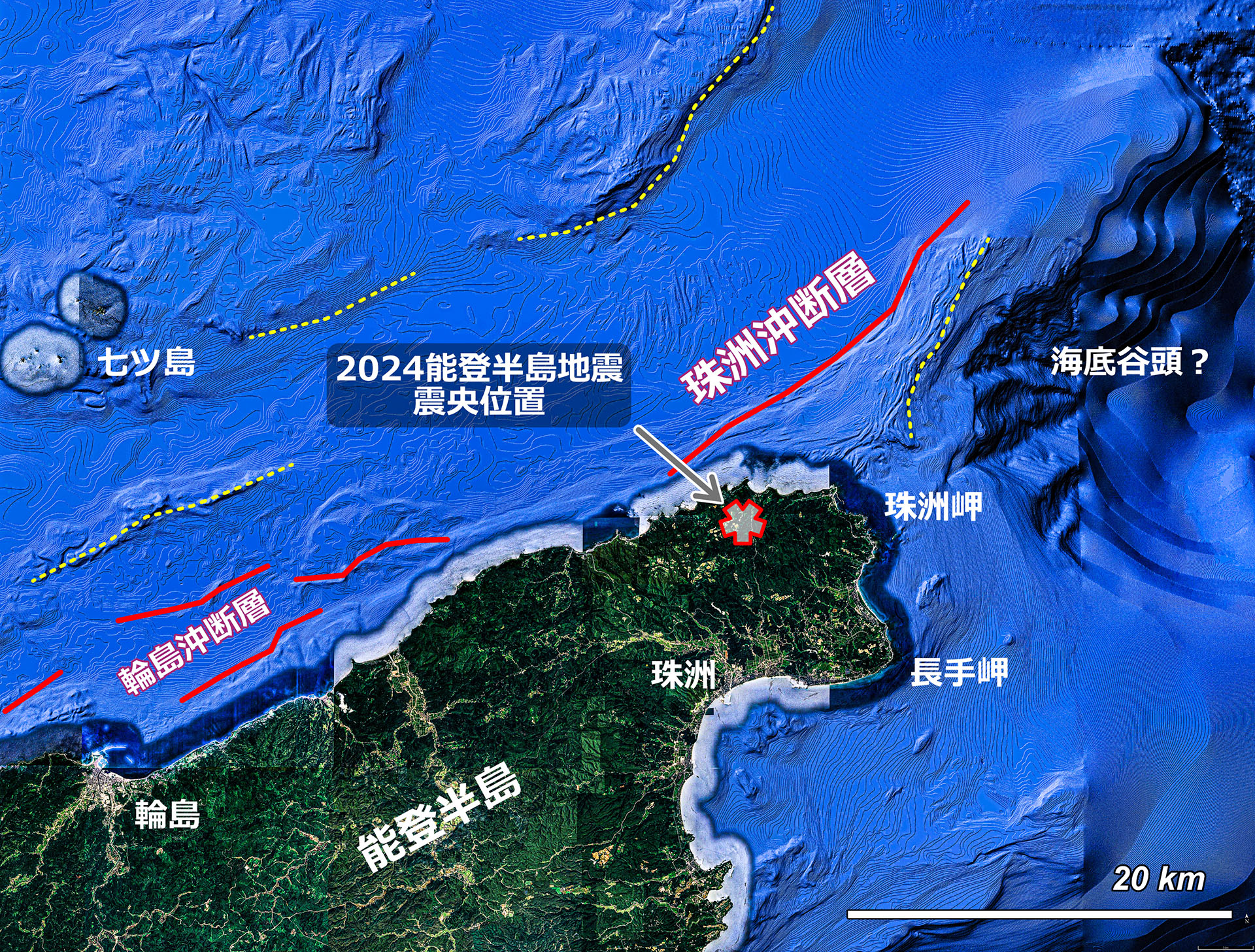

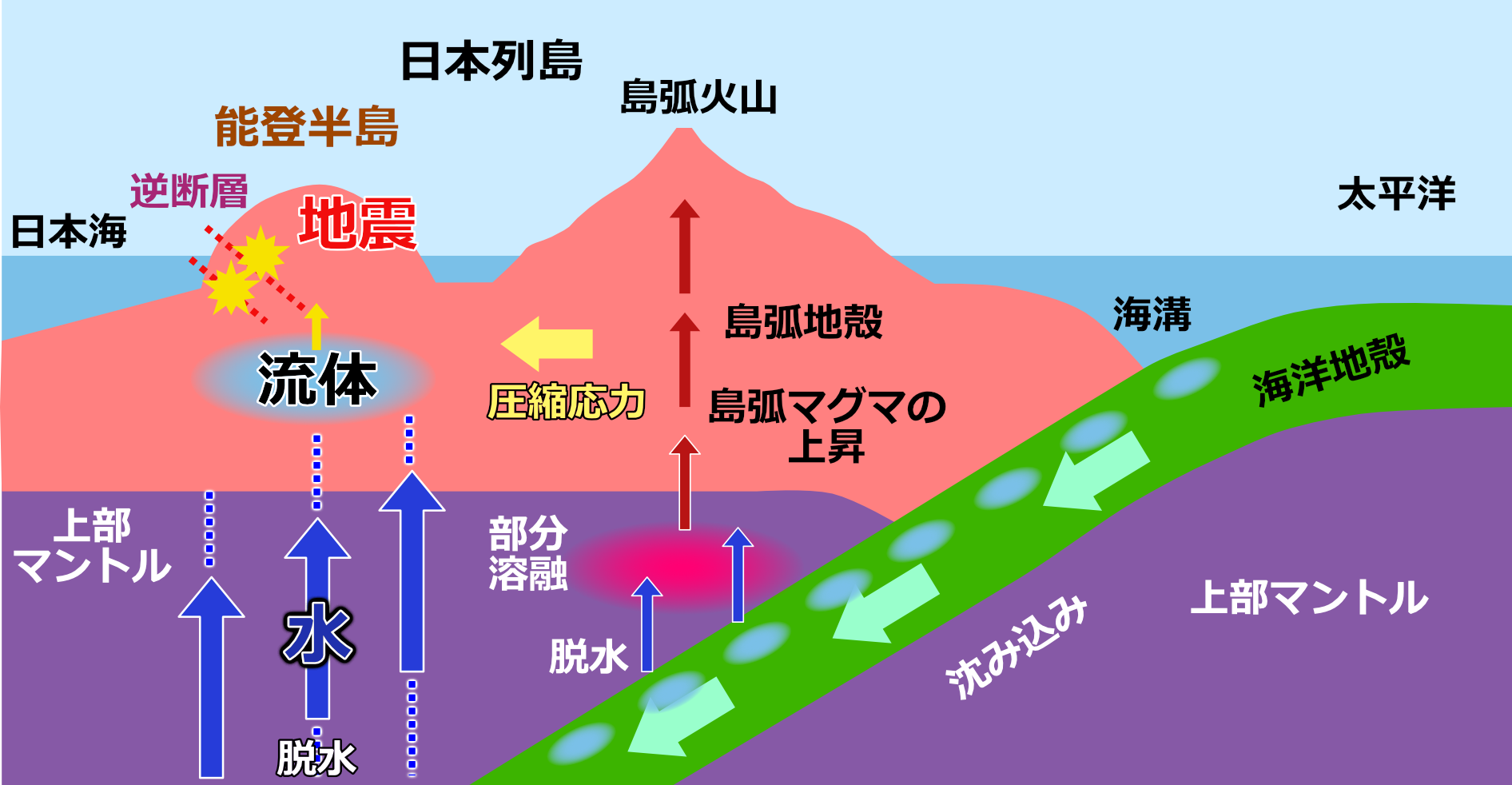

能登半島地震

2024/01/01,能登半島北部で深さ約 10 km・地震の規模 M 7.6 という巨大地震が発生し,大きな被害をもたらしました.その前年の 2023/05/05 にも震度6強・M 6.5 という強い地震が起こっています.この周辺では 2007年にも震度6強の強い地震が発生しており,地震の頻発地帯となっているところです.

産総研活断層データベースによると,能登半島北岸沖には海域活断層が存在しており,それは東西 20 km 前後の長さを持つ三つのセグメントからなっています.これらの活断層は,すべて南側が隆起する南東傾斜の逆断層です.2023-2024能登半島地震の震央は,それらの活断層の南方に位置しています.

能登半島の地質構造はその形状(特に北縁部の海岸線)を見ると分かるように ENE-WSW 方向が卓越し,半島中部・南部から富山平野にかけても同じ構造方向を示しています(右図).この構造特徴は中越地方~佐渡ヶ島でも同様で,一連の東西圧縮場で形成されたものと言えるでしょう.

輪島市鹿磯漁港付近の2024年能登半島地震による隆起-海岸線後退現象.Wikipedia 掲載の国土地理院撮影の空中写真を編集し合成したもの.マウスオーバーで地震前後の写真を切り替えて表示する.撮影時期の違う2枚の空中写真はパースペクティブが異なっており,拡大縮小や回転により単純に重ね合わせることはできず,正確なものにはなっていない.

輪島市鹿磯漁港付近の2024年能登半島地震による隆起-海岸線後退現象.Wikipedia 掲載の国土地理院撮影の空中写真を編集し合成したもの.マウスオーバーで地震前後の写真を切り替えて表示する.撮影時期の違う2枚の空中写真はパースペクティブが異なっており,拡大縮小や回転により単純に重ね合わせることはできず,正確なものにはなっていない.

2024年能登半島地震では,地震による広範な海岸隆起現象が発生し,社会的にも注目されました.隆起は半島北部全体にわたっており,本震震央に近い珠洲市周辺で最大 2 m,半島西側の輪島市西部では最大 4 m の隆起が認められています.

右写真は,国土地理院による地震前後の輪島市鹿磯(かいそ)漁港付近の空中写真です.鹿磯漁港の防波堤や八ヶ川河口北の砕波構造物などを基準に見ると,海岸線がほぼ 200 m 以上後退していることが分かります.

地震によって海岸線が隆起することは,各所で見られる “離水ベンチ” の存在によってよく知られている現象ですが,実際に1回の地震によって “準リアルタイム” にその現象が確認されたのは珍しいことなのではないでしょうか?

震源断層

気象庁震度データベース による能登半島の 2024年1月1日~1月3日の震度1以上の震央分布図.図自体は編集していないが,キャプション・凡例の位置・大きさなどを変更し,2024/01/01 の震央を描き加えている.

気象庁震度データベース による能登半島の 2024年1月1日~1月3日の震度1以上の震央分布図.図自体は編集していないが,キャプション・凡例の位置・大きさなどを変更し,2024/01/01 の震央を描き加えている.

能登半島北東部の海底地形.Google Earth による.活断層(活動セグメント)は産総研活断層データベースから転記.黃点線はリニアメントに見えるものであるが,テクトニックに意味のあるものかは不明.

能登半島北東部の海底地形.Google Earth による.活断層(活動セグメント)は産総研活断層データベースから転記.黃点線はリニアメントに見えるものであるが,テクトニックに意味のあるものかは不明.

右図は気象庁の震度データベースから取得した,2024年1月1日~3日の間に能登半島で発生した地震の震央分布です.これで分かることは;① 震源深さが 20 km 以深の地震は起きていない,② 余震域は能登半島の西北西海岸にほぼ平行で半島全体に広がっている,③ それは3~4のクラスターに分かれている.

①② は,この地震が ENE-WSW 方向の活構造(≒活断層)を震源断層として起こっていること,珠洲沖断層だけではなく他の二つの活断層全体が活動したことを示しています.③ はそれらの間に半島伸び方向の不連続 = “固着領域” があることを示すのではないかと思われますが,その意義は不明です.

なお,震央域の位置は前述の活断層(珠洲沖断層)から南へ最大で約 10 km 程度離れていますが,仮に逆断層面の傾斜が 45° 程度であれば,それで説明は可能です.

この地域では活断層は海域にあるので,海域標高データのない地理院地図等では海底地形を見ることはできません.右図は Google Earth で見た能登半島北部の海底地形です.特に珠洲沖断層は,南側上がりの明瞭な断層地形を示しています.

その他に七ツ島から東へ伸びる同方向のリニアメントがあり,珠洲沖断層との間はリフト状になっています.その意義は不明ですが,『能登半島北部域20万分の1海陸シームレス地質図』では,七ツ島から北側は “中新世火山岩” となっており,海底断層は設定されていません.

※ Google Earth はグローバルに海底地形を表示する数少ないツールですが,いかんせん日本列島周辺ではデータ精度が粗く,こういう用途ではまったく役に立ちません.ところが...不思議なことに,能登半島北部海域ではデータ精度がかなりよく,表示をズームインしていくと結構な精度の海底地形が表示されます.その他に佐渡ヶ島周辺や伊豆半島~静岡沖などもそうですが,範囲的には非常に限定されたものです.どういう経緯なのかは分かりませんが,この高精度部分が将来的に拡大されれば嬉しいところです.ただし,海岸部画像と海底地形レンダリングとの継ぎ目処理は非常に苦労しているようで,ご覧のとおりです.

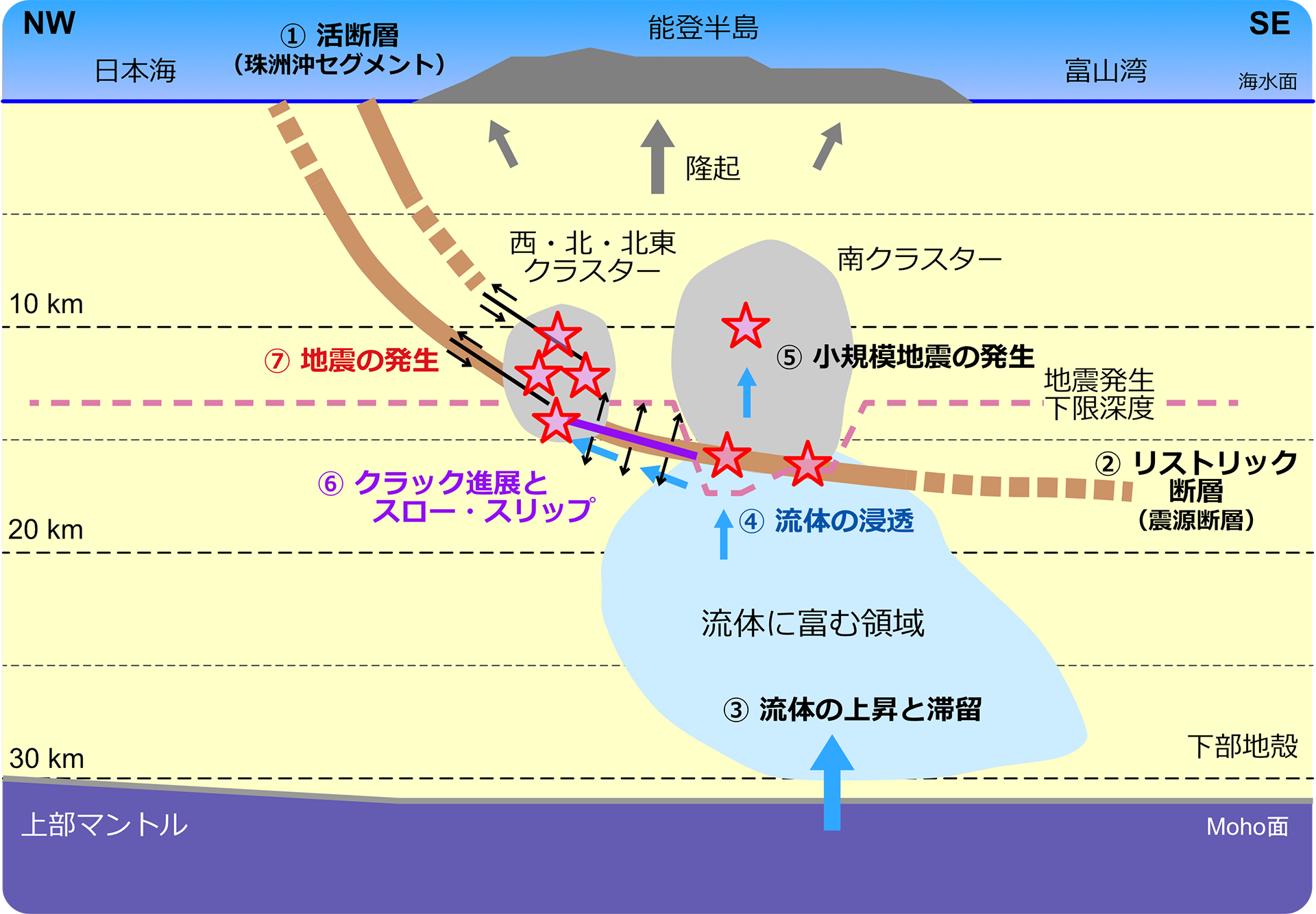

深部流体

私は当初,この地震は中越地震(2004年)のような,ENE-WSW方向の活構造に関係した内陸型地震と単純に思っていました.そういうテクトニックな背景は確かにありますが,今回の地震発生でにわかに脚光を浴びたのが『地殻深部流体(geofluids)』の存在です.

地震の発生に地殻深部流体が関与する可能性については私もなんとなく聞いていました.しかし,“浸透した天水(・海水)が作用している” 程度のことかと思っていました.例えば兵庫県の有馬温泉が非火山性で沈み込み流体関与らしいということも聞いていましたが,そのような現象と地震との関係がどうも自分の中でつながっていませんでした.

2023-2024年の能登半島地震を契機として,岩森(2019)やNishimura et al.(2023) といったいくつかの論文を読んでこの地殻深部流体の話に触れ,やっと事の本質が理解できてきたような気がします.ここでは,これらを参考にして,地殻深部流体と地震の関係について述べてみたいと思います.

岩森 光・行竹洋平・飯尾能久・中村仁美,2019,地殻流体の起源・分布と変動現象.地学雑誌,128, 761-783.

T. Nishimura, Y. Hiramatsu and Y. Ohta (2023) Episodic transient deformation revealed by the analysis of multiple GNSS networks in the Noto Peninsula, central Japan. Scientific Reports 13, Article number: 8381 (2023).

能登地震の発生モデル.Nishimura et al. (2023) の Fig.4 を基にして独自に作成したもの.水平方向は not-to-scale となっているので注意.

能登地震の発生モデル.Nishimura et al. (2023) の Fig.4 を基にして独自に作成したもの.水平方向は not-to-scale となっているので注意.

右の図は,Nishimura et al. (2023) の Fig. 4 を基にして,自分なりの(勝手な?)解釈を加えて作成した図です.

まず初期状態として,能登半島の北側海底には珠洲沖セグメントと呼ばれる逆断層センスの活断層帯があります(①).この下部には,地表(海底)には現れていない断層があります(②).この断層は下に凹のリストリック(listric)な形態を示し,新第三紀中新世の日本海オープニングに伴って形成された正断層が,その後圧縮応力場で逆断層に転化した(=インバージョン)ものと考えられています.

この断層面の下位に,マントルから上昇してきた流体が滞留するようになりました(地殻深部流体:③).いつから滞留が開始されたのかはよく分かっていません.