はじめに

このページは,世界各地のサイトでゲットした(おもに学術論文以外の)地球科学・(惑星)地質学の最新トピックスについて紹介するページです.紹介するテーマは私の個人的嗜好性にヒットしてきたものですので,バイアスだらけです.その内容についてのダイジェストやコメント等についても,言うまでもなく同様です.あと当然ですが,私の勘違い・錯誤・思い込み・認識不足...全部あり得ます.ご了解ください.

※ それにしても,現在のネット世界には紹介したい(・すべき)地質トピックスがなんと莫大に際限なく溢れていることか...私が学生のころとはまったく違い,探索すればするほどその wonder に圧倒されるばかりです.

2026年01月

2026/01/30: シシリー島地すべり

ニシェーミ市街端部で発生した斜面崩壊.Gerd Dani (FreeAstroScience) による写真を編集したもの.

ニシェーミ市街端部で発生した斜面崩壊.Gerd Dani (FreeAstroScience) による写真を編集したもの.

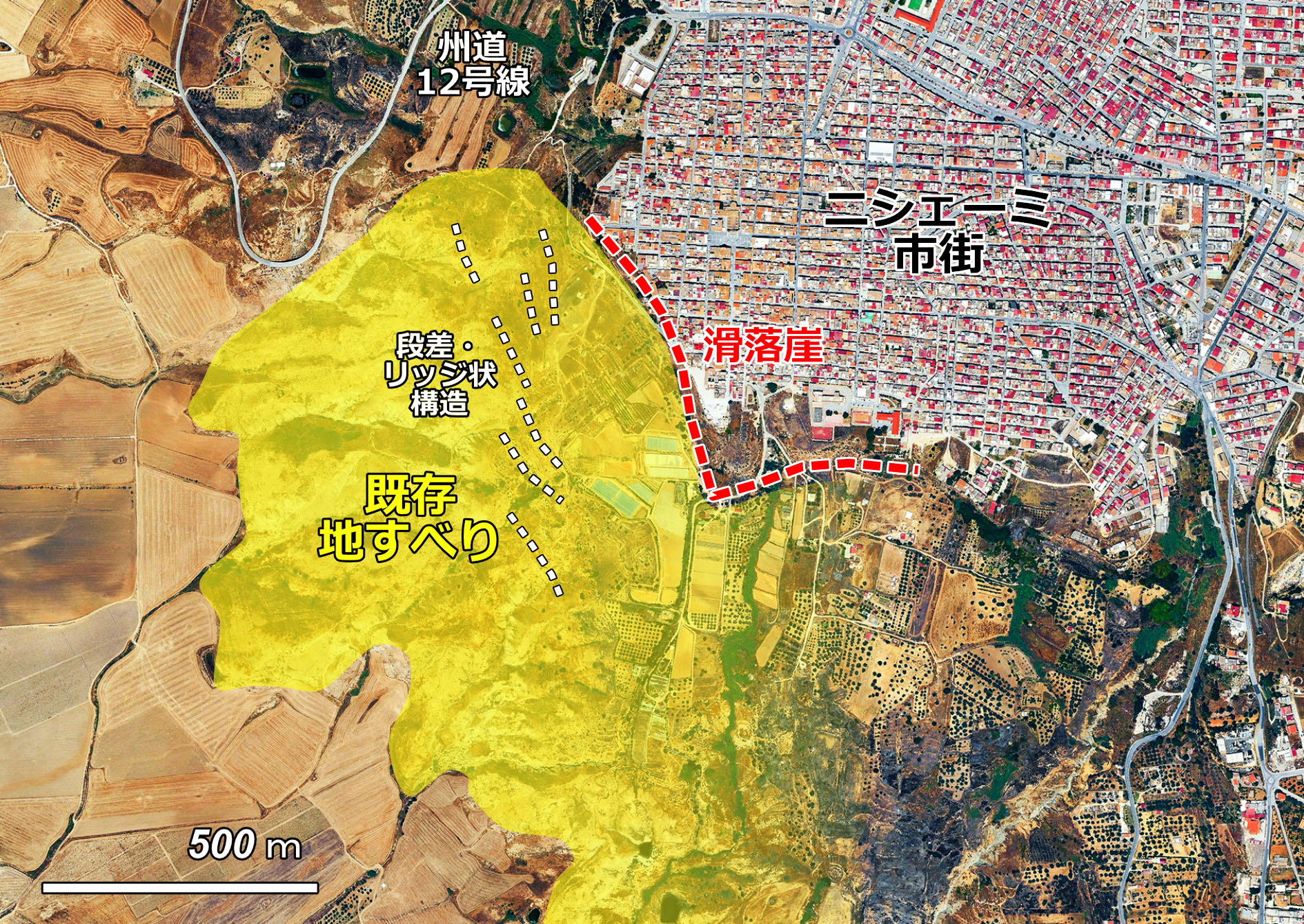

イタリア・シシリー島のニシェーミ(Niscemi)で 2026/01/16 に発生した市街地端部の大規模な崩壊(右写真)は,そのシチュエーションの特異さから自然災害関係者に大きな衝撃を与え,Youtube でもいくつもの紹介動画がアップされています(下記リスト参照).

その詳しいメカニズムや地質状況はまだ不明な点が多いのですが,ここでは,現時点で分かっていることに推測を交えて紹介したいと思います.

MASS EVACUATION ! COLLAPSING FAST -Town FALLING into 4 Mile LONG ABYSS! Sicily under EMERGENCY! by On the Pulse with Silki, 2026/01/27

IT's ALL COMING DOWN! WHOLE Town sits on GEOLOGICAL TRAP! BAD NEWS for Niscemi! TOWN IS DOOMED! by On the Pulse with Silki, 2026/01/28

Niscemi landslide -why did the side of a town fall off? by The GeoModels, 2026/01/29

Italy Landslide Update; Buildings Split in Half, Evacuations Triggered by GeologyHub, 2026/01/29

まず,この斜面崩壊は一見すると単に台地上の市街端部の急崖での崩壊現象のようにも見えます.よくある “海岸侵食による海食崖の崩壊” にも似ています.しかし写真をよく見るとすぐに分かるように,それは急崖崩壊は現象の一部であって,実は大規模な既存の地すべりの再活動によるものです.崩壊した崖(滑落崖)の向かって左側の地盤全体が左方(平野側)へ移動しており,滑落崖は地表から下に続く凹状(円弧)すべり面の上端になっています.滑落量は Wikipedia によると 6 - 7 m となっていますが,上の写真を見る限りでは少なくとも 15 m はあるのではないかと思われます.

滑落崖に露出している地層ですが,ほぼ水平の固結度の低い砂礫層です.その堆積年代や堆積環境・層序区分などはまったく分かりません.常識的に見れば第四紀更新世~新第三紀鮮新世とかだろうと思われますが,分かりません.成層構造がかなり整っているので,陸成層であっても扇状地堆積物などではないような感じです.

上で紹介した Youtube 動画などによると,この砂礫層中には粘土層が挟在しており,遮水層となってその上位砂層の間隙水圧を上げています.粘土層はもちろん見えていませんが,実際どれくらいの深さにあって厚さがどうなのかなどは不明です.今回の滑落の直前にサイクロンの来襲によるかなりの降水量があり,その浸透によってさらに不安定な状況が発生しました.粘土層が低摩擦境界層となってすべり,その上方に円弧すべりを発生させたということのようです.

ちなみに,Wikipedia によるとシチリア島はアフリカ-ユーラシアプレート境界にあって,その地質はかなり複雑なものです.ニシェーミの西の平野部がもろその境界で,“前縁沈降帯 foredeep”(=ユーラシア・プレート)が “前縁隆起帯 foreland”(=アフリカ・プレート)の上に衝上しているようにも見えます.この滑落崖の砂礫層も,そういう複雑な構造環境での構造性堆積場の堆積物なのかもしれません.

ニシェーミ地すべり.Google Earth(2025/06取得画像)による下方俯瞰画像.マウスオーバーで地すべり説明を消去したものを表示する.

ニシェーミ地すべり.Google Earth(2025/06取得画像)による下方俯瞰画像.マウスオーバーで地すべり説明を消去したものを表示する.

右の図はニシェーミ地すべりを今回のすべり・崩壊以前に取得された Google Earth 画像から大胆に類推したもの(黄色シェード)で,全然違っているかもしれません.幅は少なくとも 1 km 以上ありますがその東側範囲は Google Earth 画像ではよく分かりません.長さは 1 km 程度あるいはそれ以下です.赤点線が今回発生した滑落崖です.地すべり地の上部には,滑落崖にほぼ平行な弱い段差・リッジ状地形も見えます.地すべり体の移動によるものとも推測されますが確証はありません.

ニシェーミ地すべり自体は,地すべりとして破格に大規模というわけでもなく,札幌周辺にも大きさ 1 km 程度の地すべり地形は珍しくありません.それでは何が特異なのかというと,写真や Google Earth 画像からお分かりのように,『大規模で活動的な地すべり地の上・周辺に人口密集地が形成されている』ということに尽きるでしょう.ニシェーミの人口がどれくらいなのかは分からないのですが,台地上の住宅密集地を見る限り,少なくとも数千人,おそらく万人のオーダーでしょう.今回のような崩壊被害はこれが最初ではなく過去にも起きています(1790, 1997 年など).すべりの発生は数十年単位で住宅地の奥側へと波及していくでしょう.

この地すべりの問題は,自然災害と人間社会活動との関係性について考えさせるもので,最近話題になっているナポリ近郊の『巨大活火山のカルデラ内部に数万人が住んでいる(!)』 Campi Fregrei の問題と共通したものではないかと思われます.

2025年11月

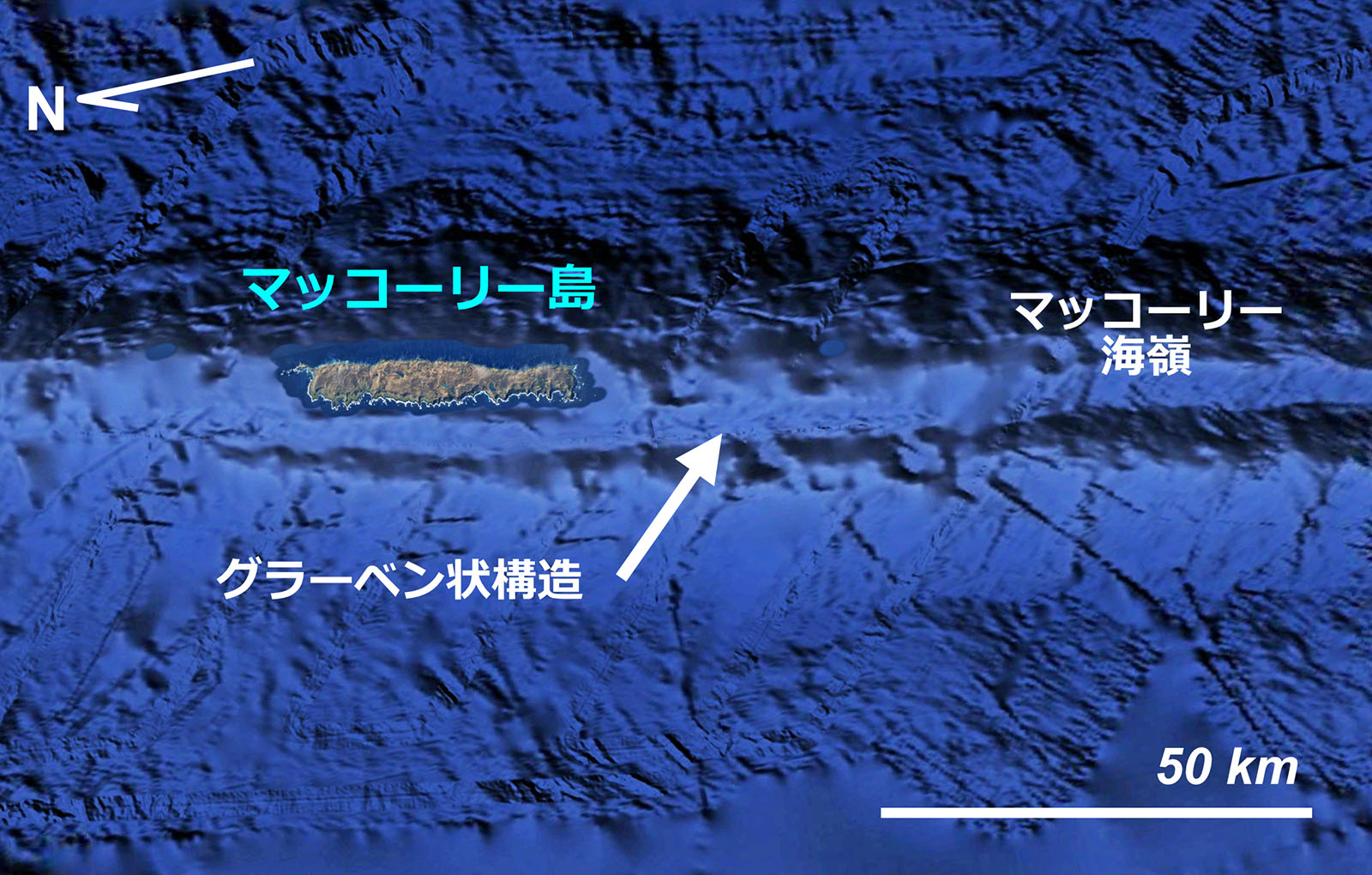

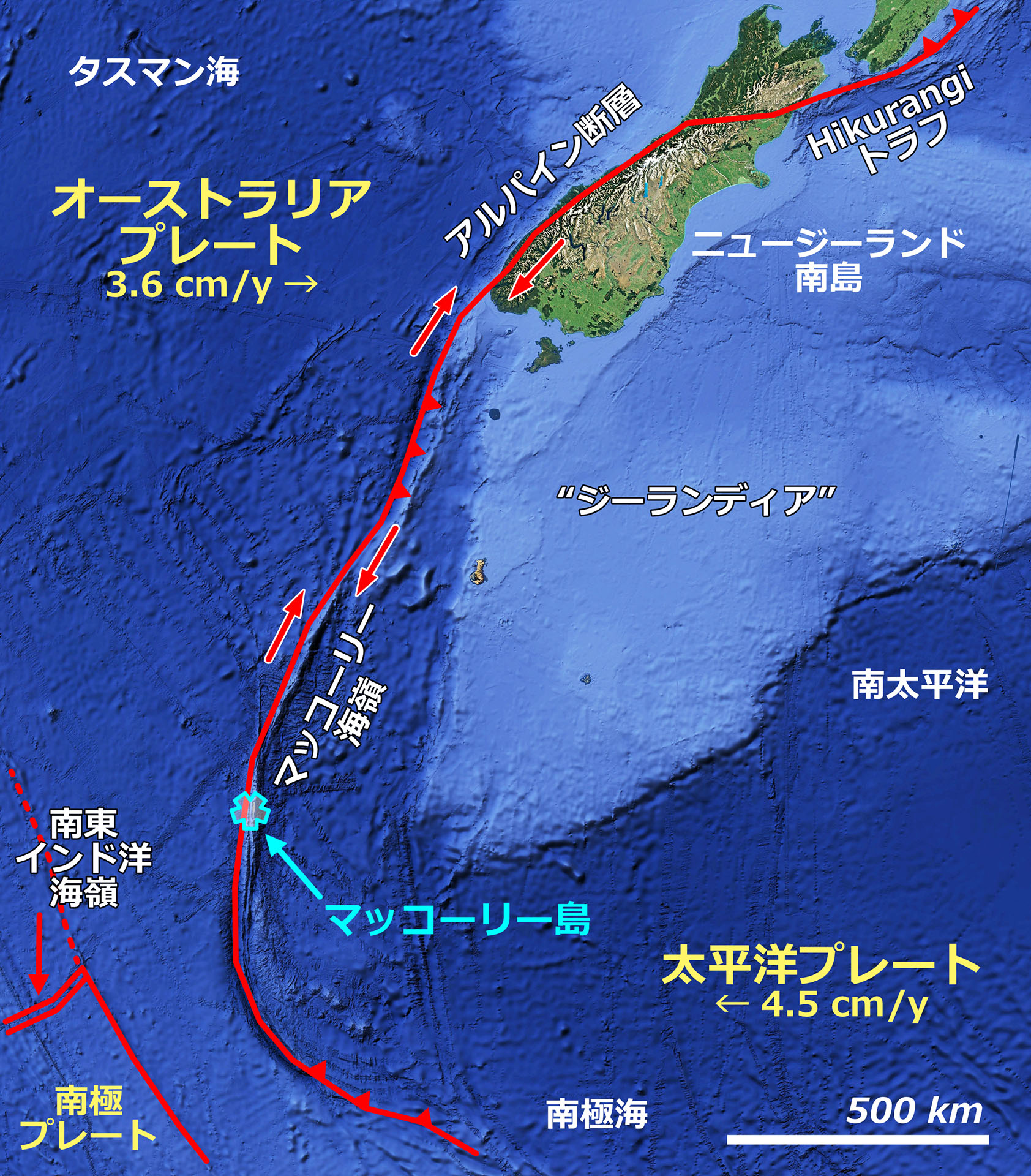

2025/11/28: マッコーリー島

オーストラリア領・マッコーリー島(Macquarie Island)は,南太平洋とタスマン海の境界域に位置する長さ約 30 km・幅約 5 km の細長い島で,オーストラリア大陸から南へ約 2,000 km,南極大陸から北東へ約 1,600 km,ニュージーランド南島からも約 1,000 km 離れた南緯 54 度付近に位置する “絶海の孤島” です.皇帝ペンギンやゾウアザラシなどの貴重・希少な動物の生息地となっています.荒天地帯として有名な,いわゆる “狂う 50 度(Furious Fifties)” の中にある無人島で,調査研究以外の立ち入りが禁止されています.

2025/11/25 に Latitude Tales によって公開された Youtube 動画 What Makes This Australian Island the Strangest on Earth は,マッコーリー島の希少価値を紹介するものですが,そこで指摘された地質セッティングの特異さには注目すべき点があります.この動画のサムネールのキャッチには,THE EARTH'S RAREST ISLAND(地球で最も稀有な島)と書かれているのですから.

マッコーリー海嶺.左下方が北であることに注意.海底地形図は Google Earth による.

マッコーリー海嶺.左下方が北であることに注意.海底地形図は Google Earth による.

マッコーリー島の地形を Google Earth で確認してみると,まず驚くのは大洋底中のリッジ(マッコーリー海嶺)の上面がそのまま海面上に出ていることです(右図).周囲の大洋底の深度は 4,000 - 5,000 m です.島の形状は細長いほぼ長方形で,海洋島・海山のような火山ではなく,構造島(tectonic island)であることが明白です.

マッコーリー海嶺の東側には海溝状の地形が発達しており,その最深部の深さは 5,700 m 以上あります.リッジの頂部は二つに分離しグラーベン(graben)状になっています.分離した “稜線” は東側のほうが高くなっており,その上にマッコーリー島があります.

マッコーリー島の位置とプレート境界.GEMOC ARC National Key Centre, Research Highlights 2003 などを参考に作成.海底地形図は Google Earth による.マウスオーバーで説明線なしの画像を表示する.

マッコーリー島の位置とプレート境界.GEMOC ARC National Key Centre, Research Highlights 2003 などを参考に作成.海底地形図は Google Earth による.マウスオーバーで説明線なしの画像を表示する.

これをもっと大きなスケールで見るとどうなっているでしょうか?

実はマッコーリー海嶺は,ニュージーランド南島を切断する有名な右横ずれトランスフォーム断層・『アルパイン断層』の南方延長に連続しており,西側のオーストラリア・プレートと東側の太平洋プレートの境界になっています.

オーストラリア・プレートは東北東へ年間 3.6 cm,太平洋プレートはほぼ西へ年間 4.5 cm の速度で移動しており,マッコーリー海嶺は両者の衝突・横ずれ帯となっています.

トランスフォーム断層が陸域に延長するのはサン・アンドレアス断層を持ち出すまでもなく,特に珍しくありません.しかし,大洋底のトランスフォーム断層の一部が 5,000 m も隆起して海面上に露出しているというのは,かなり珍しい・稀なことと思われます.もしかすると唯一の例なのかも(未確認).

※ マッコーリー海嶺の南北に続くプレート境界は,その性格が単一ではなく沈み込み帯と横ずれ断層が交互に出てくるという複雑なものです.そういうプレート境界がどのように動いているものか,沈み込んでいる部分はどうなっているのか,なかなかイメージができないのですが,現実というのはそういうものなのかもしれません.

※ “ジーランディア(Zealandia)” と言うのは最近注目されたようで『沈水大陸』とされているものです.私もこれには非常に興味があるのですが,ここでは話にぜんぜん関係ありません.別の機会に紹介できればと思っています.

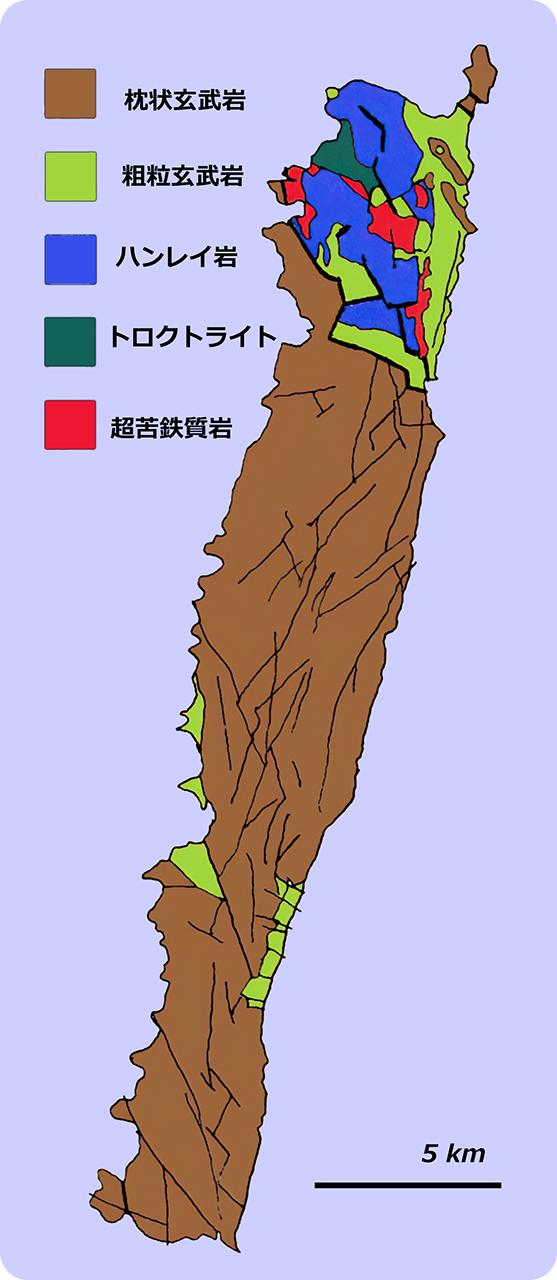

マッコーリー等の簡略地質図.Wikipedia によるものを編集.

マッコーリー等の簡略地質図.Wikipedia によるものを編集.

それでは,マッコーリー島にはどんな岩石が露出しているのでしょうか? 左図は Wikipedia にある簡略な地質図ですが,バレバレ当然というのか『海洋プレート構成物』です.上部マントルからすべて揃っているようで,要するにオフィオライトです.島の大部分は枕状玄武岩からなりますが,北端部付近では超苦鉄質岩に始まるオフィオライト・シーケンスが一通り揃っていて,構造は複雑ですが上部マントル-下部地殻岩石をコアとする複背斜・半ドーム構造のように見えます.

島の形状は東岸部がより直線的で,一方で西岸部が入り組んでいることから,断層系の一部が東岸部付近を通過しており,島全体が西へ緩く傾動している可能性が考えられます.広く分布する枕状溶岩は水平に近い緩傾斜分布をしているものと思われます.

トランスフォーム断層で形成された海嶺にオフィオライト層序が露出している要因として,Goscombe et al. (2024) は,拡大軸近傍に存在したアセノスフェア上昇部がその上位の海洋地殻に上昇・展張を引き起こし,正断層で囲まれた “地塁(horst)” を形成,そのコア部に上部マントル-下部地殻岩石が露出するようになったと考えています.この上昇期には小規模な玄武岩質火山活動も起こっているようです.“オフリッジ(off-ridge)” のマグマ活動ということなのかもしれません.

上部地殻岩石(粗粒玄武岩・枕状玄武岩)は,上昇帯上部のデタッチメントによって横方向に取り去られたと解釈されています.このような上昇が起こったのは 8 - 9 Ma 前後(後期中新世)です.

しかし,マッコーリー島の地質セッティングについては,論文等の読み込みが浅いせいか,私にはよく分からない・疑問に思う点が一つあります.オフィオライト・スーツの見られるところがなぜマッコリー島の北端部(5 x 7 km 程度)だけなのでしょうか? 引張場での上昇運動によるものとすれば,もっと南北に広く出ているはず.Goscombe et al. (2024) ではこの部分は “core complex” と表現されているので,マッコーリー海嶺上のスポット的なものということなのでしょうか?

B.D. Goscombe, D.A. Foster, B. Wade, J.J. Schwartz and C.R. Jeffcoat (2024) Tectonic evolution of Macquarie Island: Oceanic crust, metamorphism, new-type of core complex and transpression. Gondwana Research, 131, July 2024, 115-180.

2025/11/14: エディアカラ生物群と地磁気

エディアカラ生物群の一つ,Charnia sp. Wikipedia による.

エディアカラ生物群の一つ,Charnia sp. Wikipedia による.

新原生代エディアカラ紀(635 - 539 Ma)は,エディアカラ生物群 と呼ばれる奇妙な化石生物群(右写真)によって特徴付けられる原生代最後の時代です.それは,複雑さと巨大なサイズを特徴としています.この生物群が三葉虫などの古生代型生物群によって取って代わられ,有名な『カンブリア爆発(Cambrian Explosion)』と呼ばれる生物進化における一大イベントが起こりました.

2025/11/11 に公開された Anton Petrov の Youtube 動画 The 600 Million Year Old Magnetic Anomaly That Triggered Complex Life Evolution は,このエディアカラ生物群の出現と進化に地球核における大きな変化が関与していたという興味深い insight を提供しています.そのネタ元は Pierce et al. (2025) ですが,彼独自の見方も多分に含んでいるようです.以下ではそれに私自身の憶測も交えて紹介します.

Pierce, J.S., Evans, D.A.D., Polomski, D.E., Youbi, N., Linnemann, U. et al. (2025) Magnetostratigraphic constraints on the late Ediacaran paleomagnetic enigma. Science Advances, 11, 40.

まず,591 Ma 頃に地球磁場が消失あるいは数十分の1に減少しました.このイベントは 26 myrs 続きました.その減少・変動パターンは現在のそれとは異なり,混沌としたものだったようです.

その期間,地球磁場による保護がないために,太陽風の影響で海水中の水素が大気中に失われていくということが起きました.こういったことは,過去の火星でも何度も起こっています.そのため,本来水素と結合するはずだった酸素が遊離酸素として海水中に増加しました.言うまでもなく,酸素濃度の増大は,複雑・大型な生命体の進化を助長します.これがエディアカラ生物群の出現と進化の要因です.

このあと,地球磁場は回復します.その要因は,地球内核(inner core)の形成・出現であると Anton Petrov は述べています.このことについて,もう少し考察してみます.

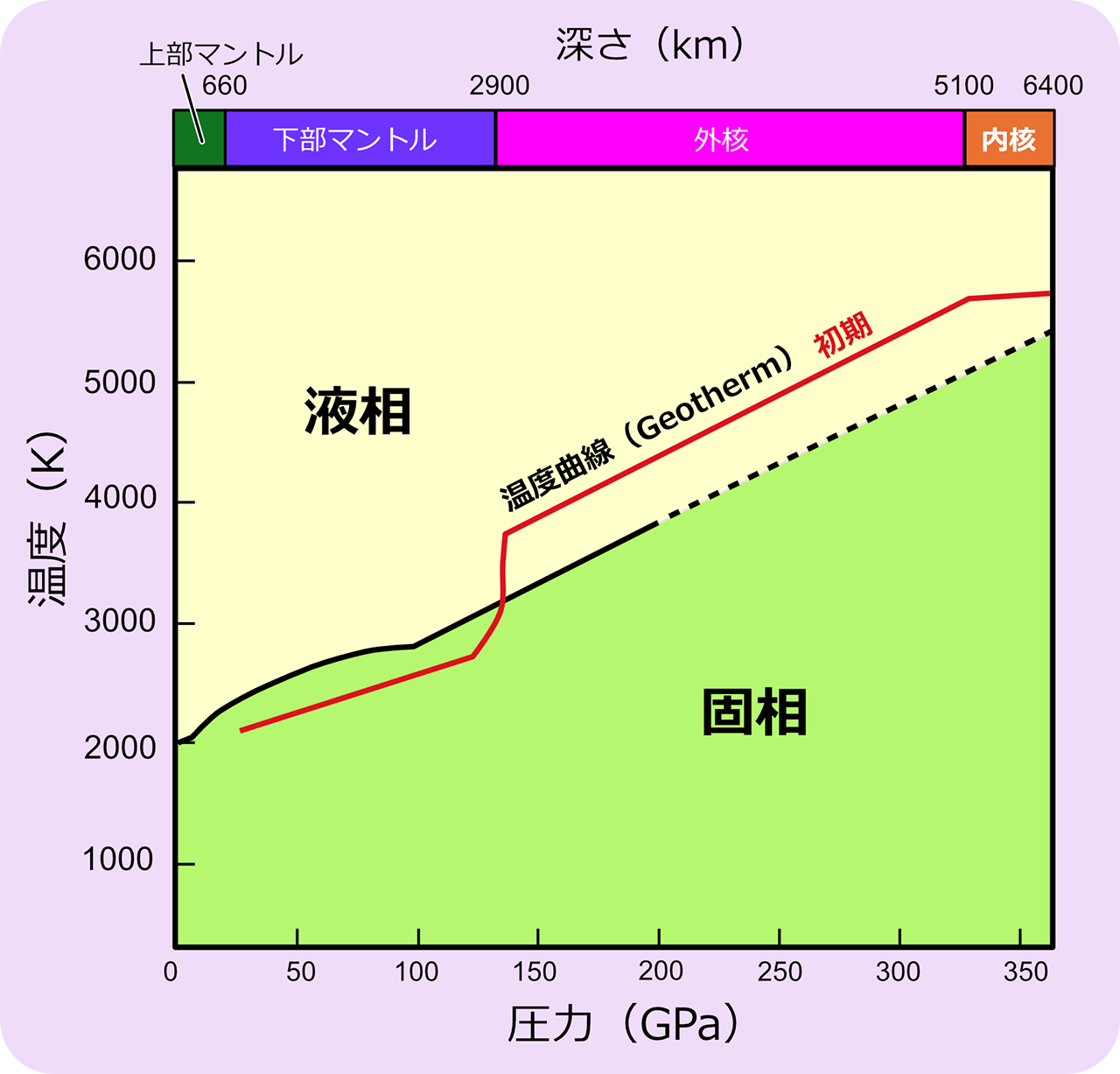

鉄の温度-圧力による簡略化した状態図と地球内部構造.広瀬(2012)のスライド を参考に作成.温度曲線変化は独自に加えたもの.初期状態が表示されていて,マウスオーバーで現在の状態を表示する.

鉄の温度-圧力による簡略化した状態図と地球内部構造.広瀬(2012)のスライド を参考に作成.温度曲線変化は独自に加えたもの.初期状態が表示されていて,マウスオーバーで現在の状態を表示する.

左に示したのは,金属鉄の温度-圧力による相図です.固相としたものには,その結晶構造によっていくつかのタイプがありますが,ここでは省略しています.また,地球核を形成しているのは鉄-ニッケル合金だと思いますが,この図の元図(広瀬,2012)ではそれがどう考慮されているかは分かりません.また,このスキームは,その元図を見てこの分野には素人の私が適当に描いたものなので,全然間違っているかもしれません.そういう前提で見てください.

まず初期状態では,深さ約 2,900 km で地球内部に想定される温度曲線(Geotherm)が液相内に入ります.これが初期の(分化していない)核の外側部です.その後地球内部の冷却によって温度曲線の勾配が低下し,既に述べたエディアカラ紀の地球磁場消失イベントの後に深さ約 5,100 km で液相-固相境界線の下に入るようになり,固体鉄の内核が誕生しました.

Anton Petrov によると,内核が誕生して外核との境界面が出現したことと凝固熱の放出は,効率的で安定した外核内の対流を助長します.その結果として地球は安定磁場を獲得し,生物にとっての安定した防御スクリーンとなりました.これがカンブリア爆発の一つの要因です.軟体部のみで “無駄に大きい” エディアカラ生物群は,強固な殻を持ったコンパクトな古生代型動物群によって捕食され駆逐されてしまったという見方もあるようです(ex. Wikipedia:エディアカラ生物群).

※ 個人的にちょっと分からない点は,『なぜ(どういう機構で)固体内核の誕生時にまず地球磁場が消滅・減少し,その後回復したのか?』という点です.これについては Anton Petrov の動画では “内核形成の直前の状態としてそうなった” という以外の言及はありません.Pierce et al. (2025) は地質学的な見地から地磁気イベントの詳細を扱ったもので,その原因については触れていません.もしかするとこの論文への上記リンクはアブストのようなもので,何処かに詳細を議論した原典があるのかもしれませんが,いまのところ不明です.

2025年10月

2025/10/20: 能登アスペリティ

2025/10/16 の各種新聞で『能登半島地震 古いマグマの破壊、大規模化の引き金か』といったタイトルの記事が配信されました.能登半島地震のメカニズムに関しては私も非常に興味がありこのトピックスでも何度か紹介しています.早速 Yahoo ニュース で読んでみたのですが,固結したマグマ(深成岩体?)がアスペリティーとして働いたということ以上は詳しくは理解できませんでした.それらの記事には出典が明記されていませんでしたが,ネットを漁ってみると Takagi et al. (2025) にすぐ到達できました.以下では,この論文を基にして,能登半島でなぜあのような大きな地震が発生したのかを紹介します.

R. Takagi, K. Yoshida and T. Okada (2025) Rupture of solidified ancient magma that impeded preceding swarm migrations led to the 2024 Noto earthquake. Science Advances, Vol. 11, No. 42.

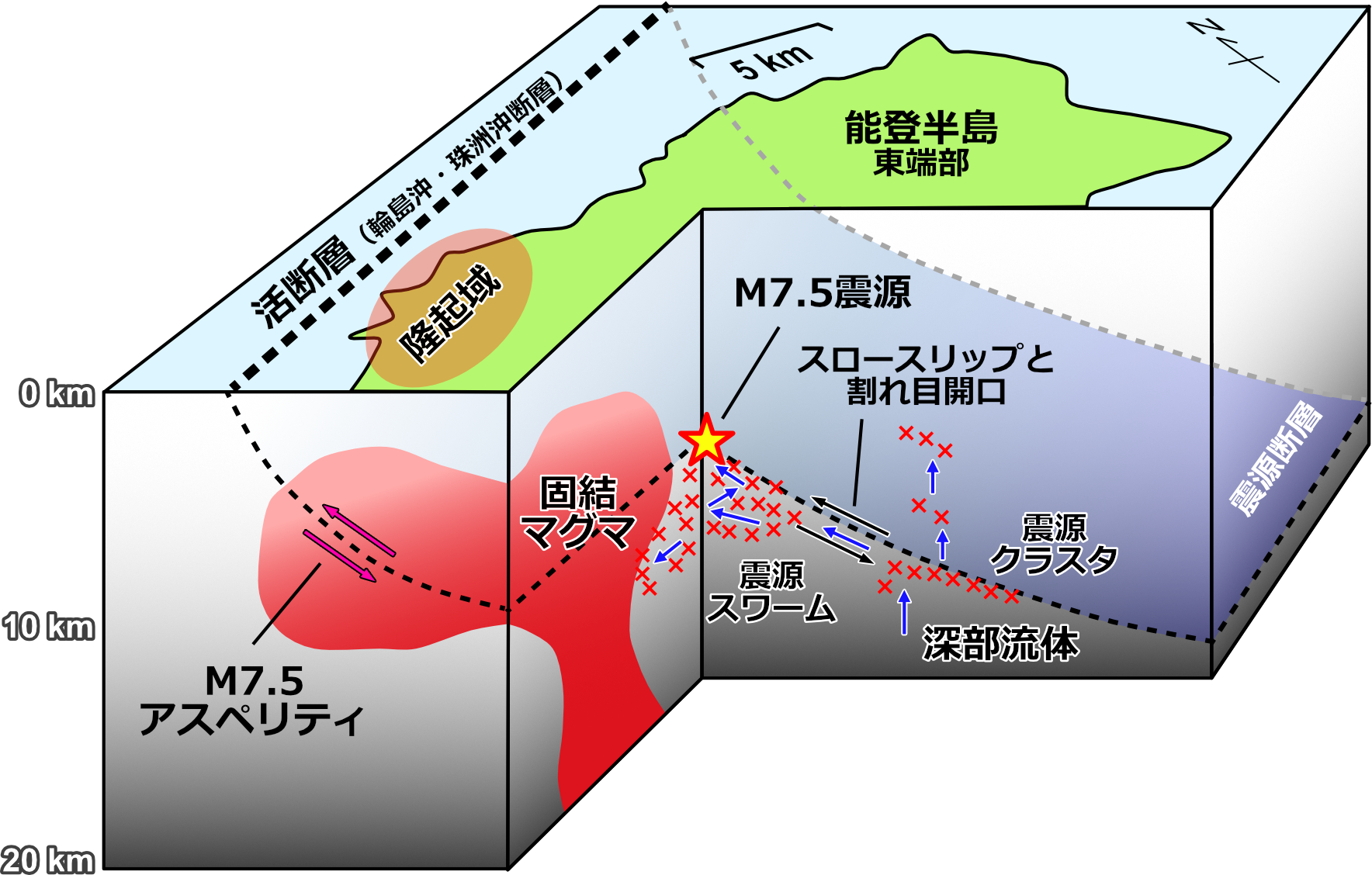

下の図は,Takagi et al. (2025) に掲載されているスキーム図を基にして作成したものです.深部流体の寄与による基本的な能登地震の発生メカニズムやその震源断層(図右半部)については,既にこのトピックスや『活断層の諸問題』で紹介しているため省略します.

今回ポイントとなるのは,主要な震源の西側,地下 5 km 以下の部分に位置する『固結マグマ solidified magma』です.これは地震波トモグラフィーにおける高速度部として示されるもので,その物性から過去の火山活動の際に上昇したマグマが地下深部で冷却固結した岩体(後述)と推定されます.

能登半島地下のアスペリティの模式図.Takagi et al. (2025) の Fig. 4 を参考にして作成したもの.

能登半島地下のアスペリティの模式図.Takagi et al. (2025) の Fig. 4 を参考にして作成したもの.

この岩体は,能登半島で最近起きている主要な地震の震源断層(珠洲 すず 沖断層・輪島沖断層)によって切断されています.しかし,割れ目が少なく堅硬な岩相から,断層活動に際して周囲の部分よりも滑りにくい “固着領域(アスペリティ asperity)” を形成していると考えられます.

断層面にアスペリティが存在するとどうなるかは,海溝型地震で既に周知のことですが,破壊が起きないため歪応力が解放されず,周囲の破壊滑りが進行するにつれてそれが増大していきます.その大きさがアスペリティの破壊強度を超えた時点で滑りが発生し,蓄積された応力の解放によって大きな地震が発生します.これが 2025 年に発生した M7.5 地震の発生機構です.

以前紹介した “深部流体関与” による起震メカニズムでは,相対的に小さな地震が頻発することは説明できましたが,なぜ大きな地震が時折発生するのかについては必ずしも明確ではありませんでした.この固結マグマ体の発見とアスペリティの認識によって,その点が明確に説明できるものとなりました.

アスペリティでの滑り破壊が生じたあと,滑り面は局在的な透水通路(conduit)となり,おそらく熱水性の再結晶作用により “治癒(heal)” してしまい,再びアスペリティとなると考えられます.

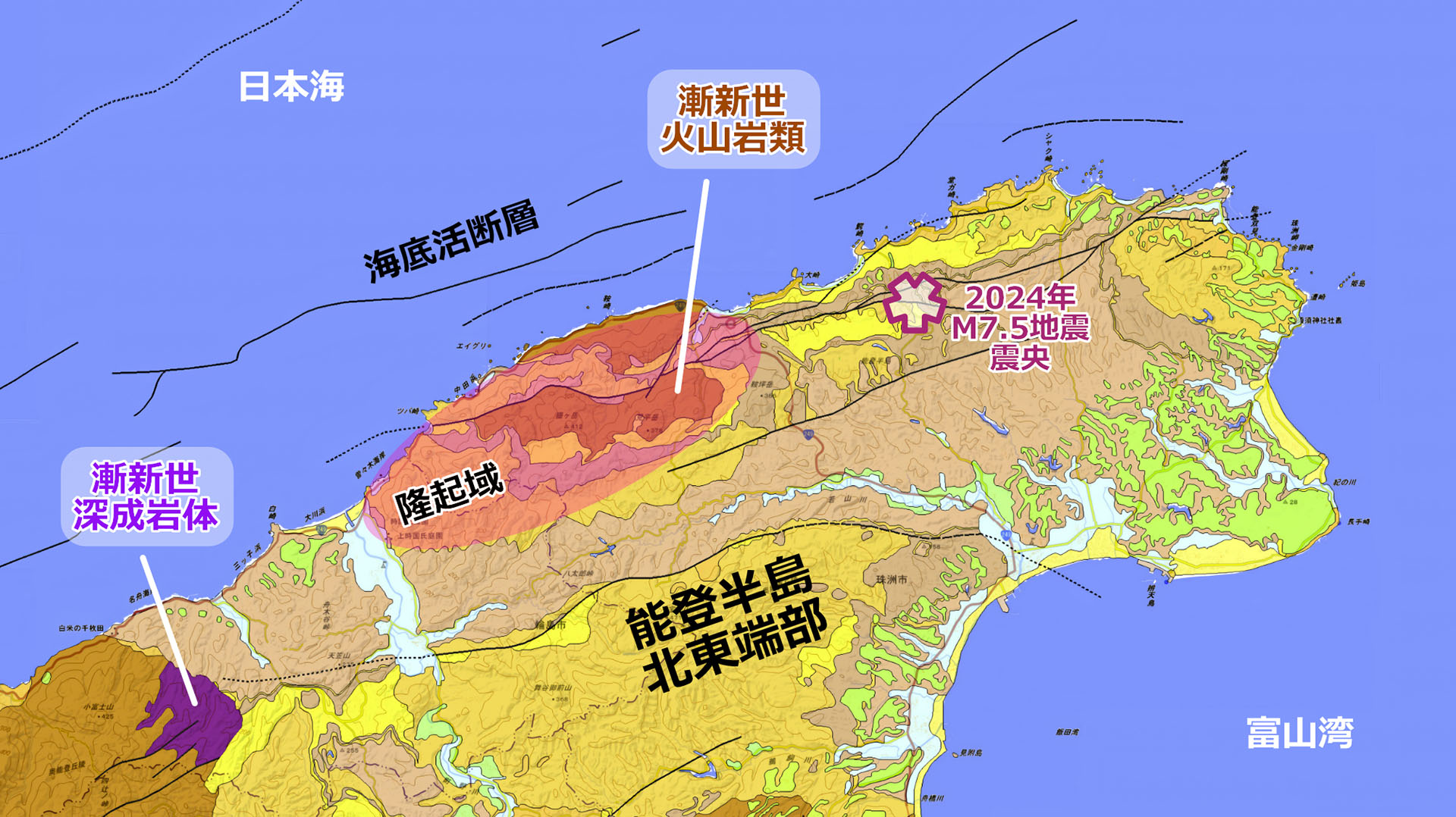

能登半島北東部の地質分布と 2024 年 M7.5 地震震源の関係.地質分布は産総研シームレス地質図による.

能登半島北東部の地質分布と 2024 年 M7.5 地震震源の関係.地質分布は産総研シームレス地質図による.

アスペリティを形成する “固結マグマ” について,もう少し地質学的に見てみます.右図は,産総研地質図 Navi による能登半島北東部のシームレス地質図です.

上図に示したように,半島北岸部の鞍崎付近には 2024 年地震の際に有意に隆起した領域があります.その隆起量は最大で約 2.5 m 程度です.この部分には,高洲山(こうのすやま)層と呼ばれる 30 - 26 Ma(古第三紀漸新世前期)の安山岩質陸成火山岩類が,短い軸を持つ背斜構造を持って露出しています.その周辺はおもに中新世の火山岩・堆積岩が分布し,高洲山層の分布は東西に長い不明瞭なドーム構造の中心部となっています.鞍崎周辺の北に張り出した地形は,その地質構造に関連したものでしょう.

したがって,Takagi et al. (2025) が示した “固結マグマ” は,このドーム構造の下に存在する深成岩体と考えられます.その貫入固結時期は明確には分かりませんが,Takagi et al. (2025) は,隆起域の西端部に漸新世~新第三紀中新世火山岩の噴出中心が存在すると述べていますので,その時期のマグマ上昇によるものであることは間違いないでしょう.

しかし,火山活動はこの地域のあちこちで起きているわけなので,なぜこの場所にそのような大規模な “固結マグマ” が形成されたのかは分かりません.参考までに,背斜構造部の西方には漸新世火山岩類が広範囲に分布しており,その中に “忍(しのぶ)閃緑岩” という露出径 2 km 程度の深成岩体があります.その貫入固結年代は 28.9 Ma です.こういったものが隆起域の下部にも存在しているのかもしれません.

最後に,自分的に少し分からないというか,気になる点は...2024 年の M7.5 震源(main shock)は,想定される “固結マグマ”(=深成岩体)のアスペリティ外側に位置しています.蓄積された歪応力の解放による main shock がアスペリティ外にあるのはなぜなのでしょうか? 地震発生と岩盤破壊との関係を私はよく分かっていないような気がします.

2025年09月

2025/09/15: 剥がれ落ちるスラブ

2025/09/12 に公開された Youtube 動画 NEW MASSIVE CRACK under Atlantic could spark devastating Earthquakes and TSUNAMIS soon !! (by On the Pulse with Silki) は,ポルトガル・リスボン沖の太平洋での地震活動に触れ,“大西洋海底の大規模な割れ目” に言及しています.この動画のサムネール画像には『NEW FAULT ! Atlantic will fall into Chaos !』というキャッチもあります.Silki 氏はカナダ在住の Youtuber で,地球科学系の discipline を十分に備えた方ですが,以前紹介した Blatten 村の岩盤崩壊もそうでしたけど,キャッチが少し rant っぽい(=大文字・エクスクラメーション多用)と言うか...私は最初これらのタイトル・キャッチを見て,一体どういう話なのか見当が付きませんでした.

なんの話なの?と動画を見始めて,非常に驚きました.動画自体はリスボン沖を震源とする大地震による災害可能性を警告するもので,それほど目新しいものではありません.しかしその背景(ネタモト)になっているのは最近の Nature に発表された Duarte et al. (2025) で,『プレート沈み込み帯の発生期の現象』をシミュレーションを含めて詳細に論じるものだったからです.

以下ではその論文に基づいて,プレート沈み込み発生機構についての一つの興味深いケースを紹介したいと思います.

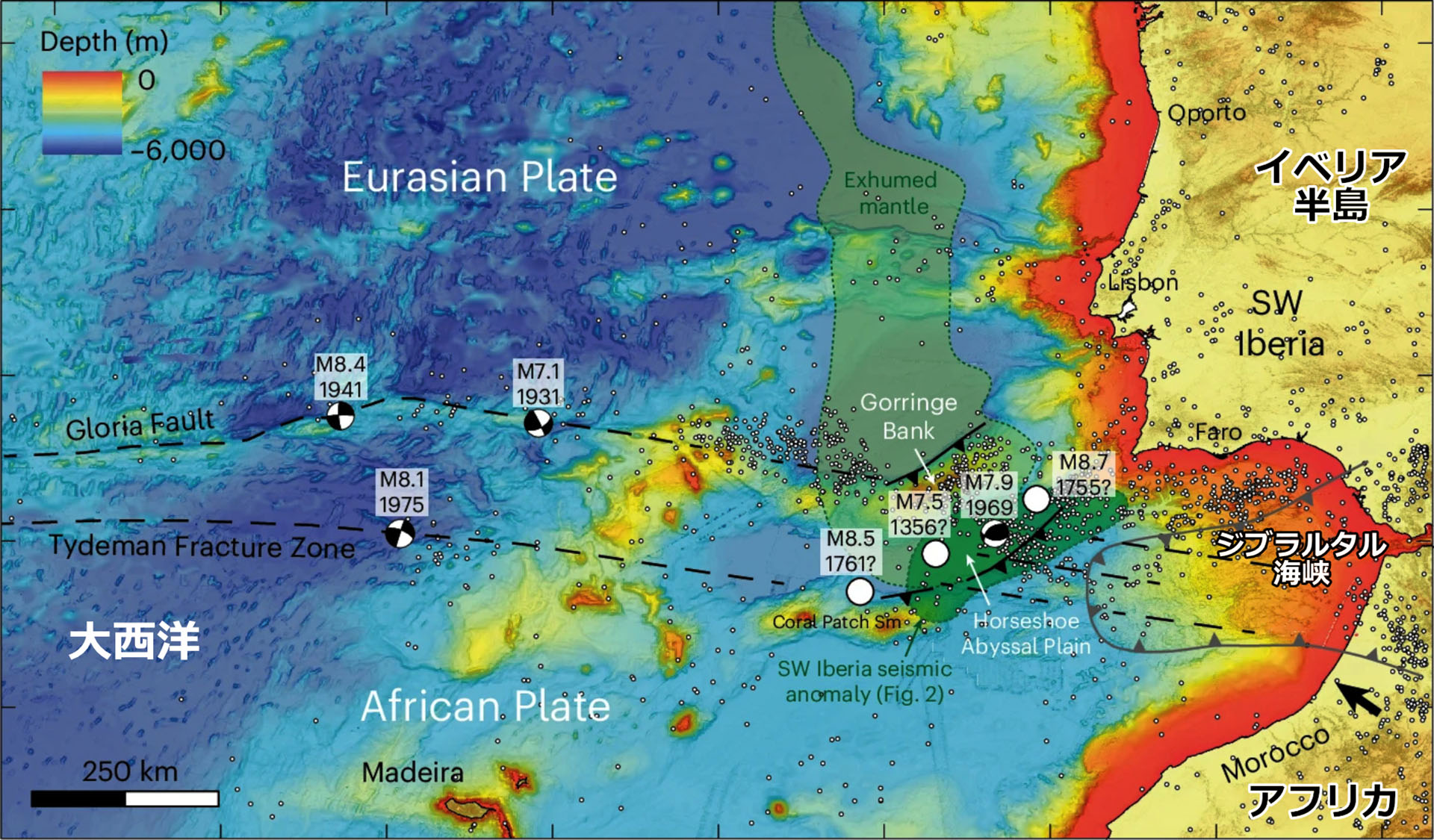

Duarte et al. (2025) による海底地形・地震震源図に地名を日本語で加筆したもの.黒矢印はアフリカプレートの移動方向.小丸印は 1900-2023 年に発生した M3.0 以上の地震の震源.

Duarte et al. (2025) による海底地形・地震震源図に地名を日本語で加筆したもの.黒矢印はアフリカプレートの移動方向.小丸印は 1900-2023 年に発生した M3.0 以上の地震の震源.

問題の場所は大西洋のイベリア半島沖です(右図).リスボンの南西沖には,Gloria 断層・Tydeman 破砕帯という2つの東西性トランスフォーム断層があり,これがユーラシアプレートとアフリカプレートの境界になっています.その東端付近に地中海の入口・ジブラルタル海峡があります.

このトランスフォーム断層沿いでは過去に大きな地震が何度も発生しており,最新のものは 1975 年に発生した M8.1 の地震です(右図参照).その6年前にはイベリア半島に近い場所で M7.9 の地震が発生しており,リスボンなどに大きな地震災害をもたらしています.この 1969 年地震の震源付近には,いくつかの興味深い海底地形的特徴があります.その一つは Horseshoe 深海平原と呼ばれる深海盆です.海盆の南北は,Gorringe バンクと Coral Patch 海山によって区切られています.この部分には 1969 年地震の震源を含む異常震源域が見られ,それにほぼオーバーラップした形で,地震波速度高異常域(Vp-high anomaly)が地下 250 km 以上の深さまで拡がっています.

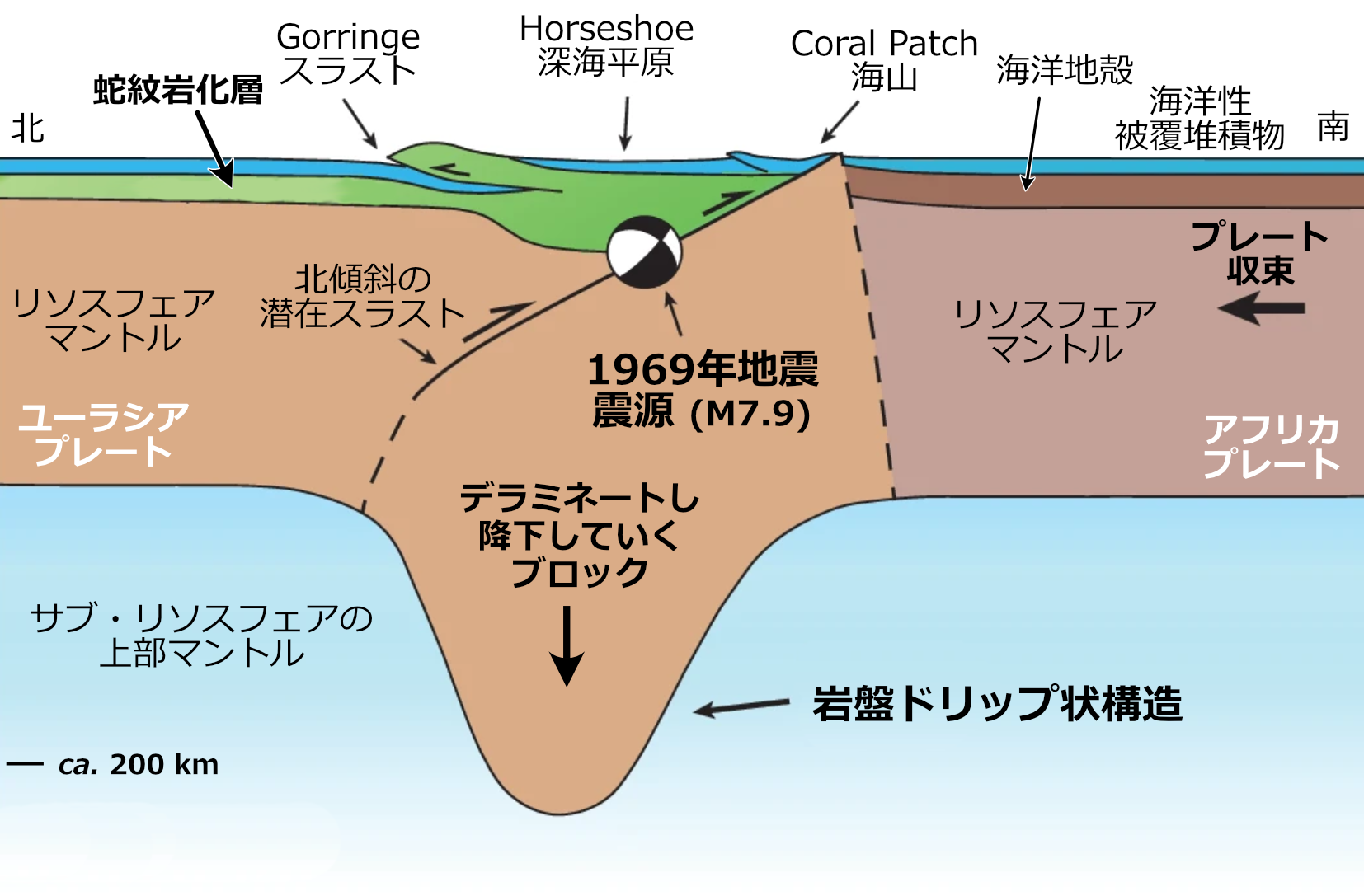

下に,Duarte et al. (2025) によるリベリア半島沖大西洋の構造スキーム断面図を示します.図の右が南(アフリカ側)です.

Duarte et al. (2025) による構造スキーム図のキャプションを日本語化したもの.図そのものは編集していないが,キャプションをいくつか加筆している.南北断面であることに注意.

Duarte et al. (2025) による構造スキーム図のキャプションを日本語化したもの.図そのものは編集していないが,キャプションをいくつか加筆している.南北断面であることに注意.

簡単にまとめると,この2つのトランスフォーム断層で囲まれた部分のリベリア半島近傍では,ユーラシアプレートの海洋部のリソスフェアマントルが剥がれ落ちて(delaminated)アセノスフェアへ降下し “ドリップ状構造” を作っています.剥がれ落ちた部分の上面は,北に傾斜した潜在スラスト断層となっています.1969 年地震は,このスラストを震源断層としています.

剥がれ落ち面の上位は,海洋リソスフェアの蛇紋岩化したマントル+海洋性被覆堆積物です.Horseshoe 深海平原の下は厚い(≒ 10 km)蛇紋岩化層からなり,Gorringe バンクはそれが南傾斜スラストで露出した(exhumed)部分です.西側のトランスフォーム断層(Gloria 断層)がこの部分にどう接合しているのかは分かりません.海洋地殻を構成する玄武岩・苦鉄質岩類が欠けているのが不思議なのですが,ユーラシアプレートのこの部分は,海洋底拡大初期ステージの非火山性リフトだということのようです.

それでは,なぜトランスフォーム断層に囲まれた部分が剥がれ落ちるのでしょうか? それは,アフリカプレートの収束(8 mm/y)による NW-SE 方向の短縮変形が要因となっています.ユーラシアプレート上部の厚い蛇紋岩化層の存在がそれを助長したと考えられます.

剥がれ落ちた部分がドリップ状に降下することについて,Duarte et al. (2025) は “negative buoyancy(負の浮力)” が働いていると述べています.サブ・リソスフェア=アセノスフェアがリソスフェアよりも密度が低いのは当然なのかもしれませんが,その詳細は良く分かりません.短縮によってスラブが下方に押し込まれるということもあるでしょう.

大西洋には(太平洋のように)“大西洋プレート” というものが(まだ)ありません.なぜかと言うと,大西洋中央海嶺で生産された海洋プレートはどこにも沈み込んでいないからです.そのため,中央海嶺の西側は北米プレート(など),東側はユーラシアプレートとアフリカプレートで,海嶺で生産される海洋プレートの両側に “break-up した大陸プレート” が接合している形になっています.

Duarte et al. (2025) によれば,今から約 3000 万年後,この場所で剥がれ落ちたスラブの上方が短縮によって閉じ,スラブ全体が下方に射出(extract)され,南向きの沈み込み帯へと発展していきます.沈み込みが発生した瞬間に,少なくともユーラシアプレートから分離した(東?)大西洋プレートが誕生するということになるのでしょう.

J.C. Duarte, N. Riel, C. Civiero, S. Silva, F.M. Rosas, W.P. Schellart, J. Almeida, P. Terrinha and A. Ribeiro (2025) Seismic evidence for oceanic plate delamination offshore Southwest Iberia. Nat. Geosci. 2025.

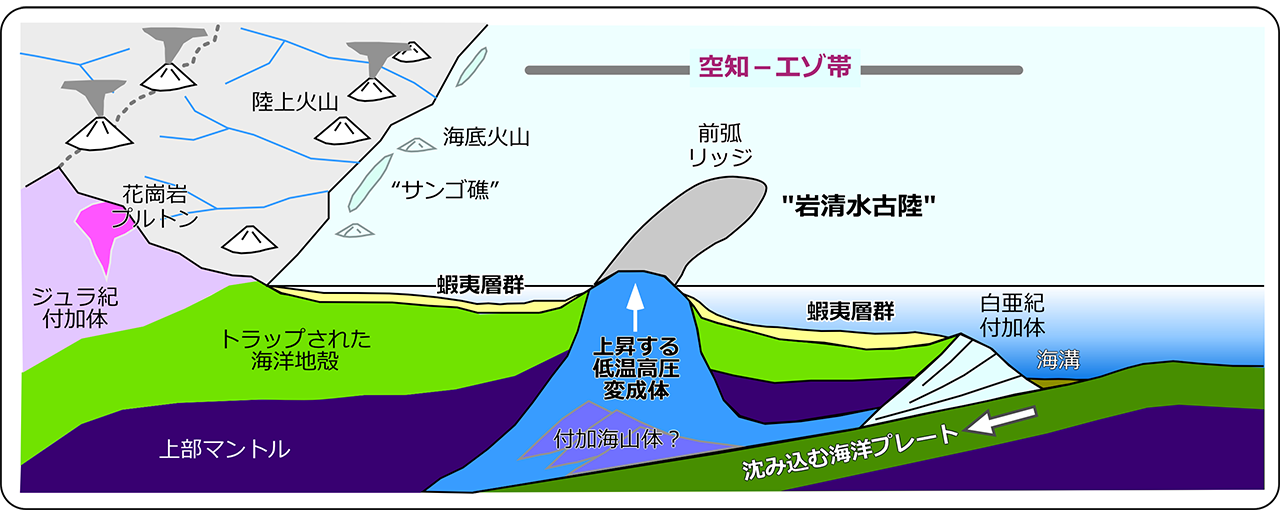

2025/09/03: 前弧地震帯

2025/08/29 に掲載されたサイエンスポータルの科学記事『北海道から関東の沖合に新たな地震帯』は,これまで明確な地震発生帯の認識されていなかった前弧域浅部における地震帯-前弧地震帯 Forearc Seismic Belt-の存在とその発生メカニズムについての新しいインサイトを提供しています.

この科学記事は,おそらく東北大学プレスリリース『プレートから上昇する水が巨大地震の破壊拡大を止め、直下型地震を引き起こす? -東日本太平洋側の地震帯の発見が示す地震のメカニズム-』をベースにしたものと思われます.その内容の詳細は Suzuki et al. (2025) として学術雑誌に公表されています.

R. Suzuki, N. Uchida, W. Zhu, G.C. Beroza, T. Nakayama, K. Yoshida, G. Toyokuni, R. Takagi, R. Azuma and A. Hasegawa (2025) The forearc seismic belt: A fluid pathway constraining down-dip megathrust earthquake rupture. Science, 389, 6756, 190-194.

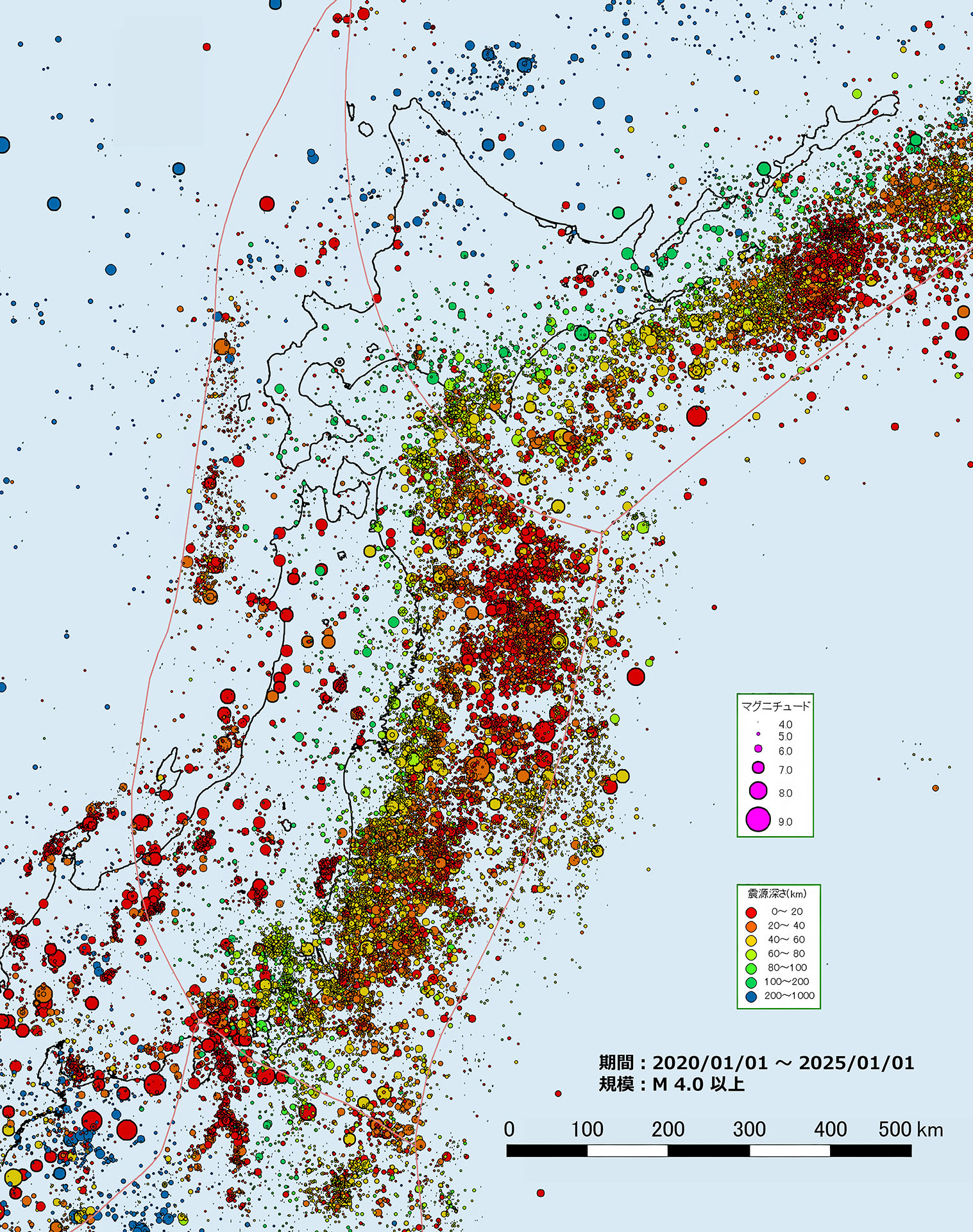

EQListMap で作成した東北日本太平洋側の震源分布(2020-2024年:M 4.0 以上).マウスオーバーで,前弧域に見られる浅部震源帯と思われる部分(本文参照)を表示する.

EQListMap で作成した東北日本太平洋側の震源分布(2020-2024年:M 4.0 以上).マウスオーバーで,前弧域に見られる浅部震源帯と思われる部分(本文参照)を表示する.

右図は,EQListMap による東北日本太平洋側の震源分布です(抽出条件は図説明参照).太平洋プレートが沈み込む日本海溝(・千島海溝)に沿った震源分布は当然として,海溝内側~本州弧陸域との間(前弧海盆)にも多くの震源が分布していることが分かります.

沈み込む海洋スラブの上面で地震が発生しているわけですから,前弧海盆域に震源深さ30 - 50 km(≒ スラブ上面深度; e.g. Hirose's HP)の震央分布があるのは当然です.しかし右の図をよく見ると,深さ 20 km 前後以浅の部分にも多くの震源が存在しています.図のマウスオーバーで表示されるオレンジ色シェード部です.これは前々から私も不思議に思っていたのですが,その意義については何も考えていませんでした.

右図のような単純な深度塗り分け震央分布図では深さ方向の解像度はほとんどありません.20 km 以浅の海溝型(スラブ上面)地震と前弧域の浅部地震との間に不明瞭なギャップが見えるような気もするのですが,それ以上はよく分かりません.震度断面も作ってみましたが同じでした.

Suzuki et al. (2025) は,この部分についての詳細な震源データの取得と,それについての深層学習を用いた解析を行うことによって,前弧地震帯という新たな & 重要な地震帯の概念を提示しています.その手法・データの詳細はとても私には紹介できるようなものではないので,以下では前弧地震帯の魅力的なスキームだけをわかりやすく紹介したいと思います(下図).この内容のほとんどはもちろん Suzuki et al. (2025) などによるものですが,私が勝手に推測・解釈したことも多少含まれています.また,下に記述するスキーム解説の多くの部分は私の憶測・素人解釈です.間違いも含まれていると思います.

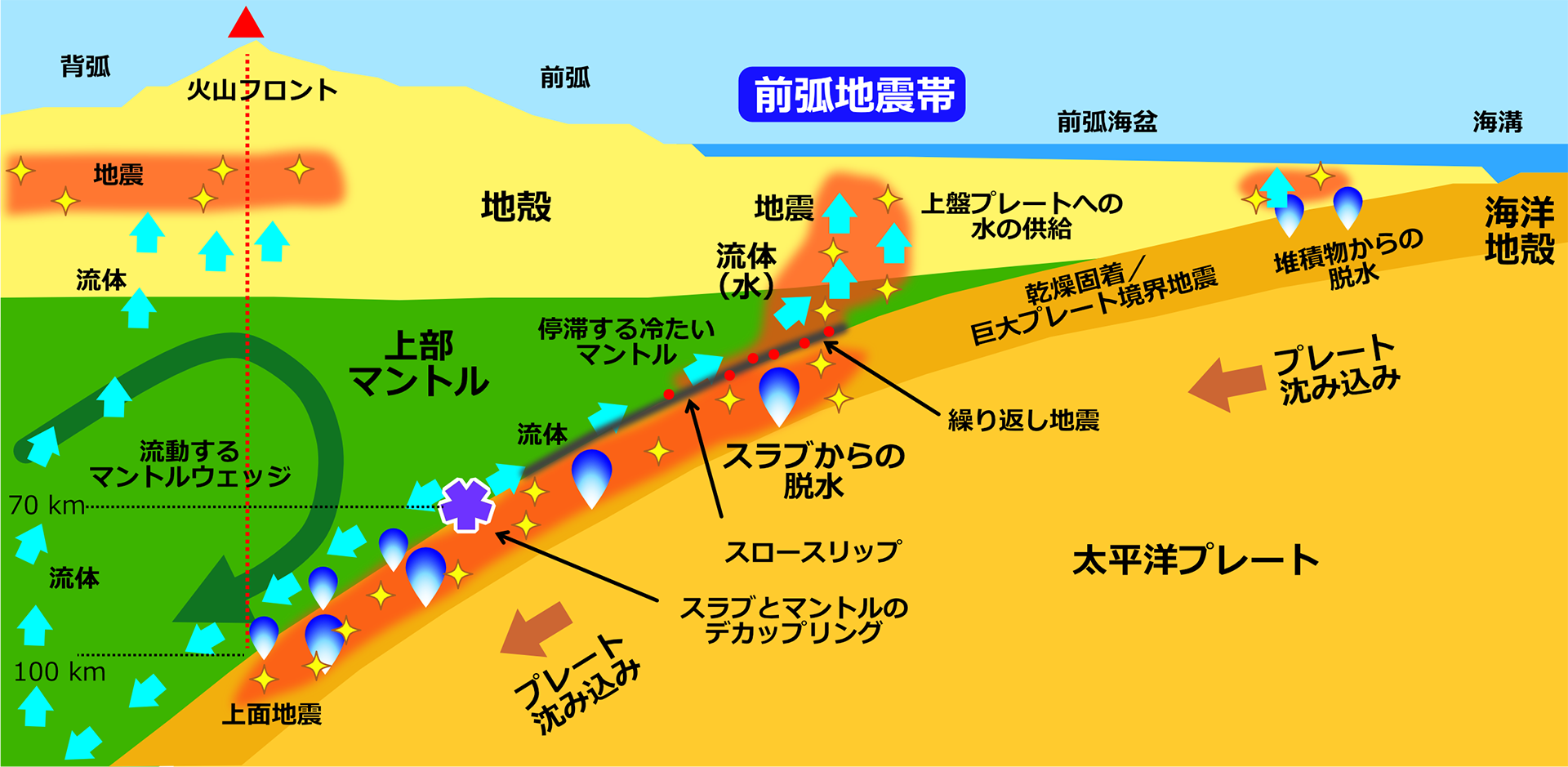

まず,海溝から沈み込んだ直後の海洋プレートの上面では,おそらく圧密あるいは剪断面形成によって表層堆積物からの脱水が起こって上盤プレートの剪断強度が低下し,小規模な地震が起きています.

沈み込みが進行するとそのような “初期脱水” は終了し,スラブ境界は相対的に乾燥した固着ゾーン(asperity)となります.そこでは歪が蓄積し比較的長い周期でそれが解放されるため,巨大プレート地震を引き起こします.

沈み込み深度が 50 km 程度に達すると,温度上昇により沈み込みスラブ中の緑泥石などの含水鉱物の脱水反応が起こり,水が放出されます.それによって応力低下や面摩擦の低下が起き,繰り返し地震を含むスロースリップ(slow slip)が発生しています.

放出された流体(水)はスラブ境界に沿って上昇し,前弧域の上盤プレート中に浸透します.それが上盤プレート中に滞留し地震の起こりやすい領域を作り前弧地震帯を形成します.

なお,沈み込み帯の深さ 70 km 付近ではスラブとマントルのデカップリング(decoupling)=力学的切り離しが起きます.その要因・メカニズムは私はほとんど理解していないので説明できないのですが...このスキームでは,デカップリング点を境にして流体の動きが逆転し沈み込み方向(=深部)に移動するようになっています.深さ 100 km 前後で上盤マントルの部分溶融が起き島弧マグマが発生します.

さらに深部に持ち込まれた流体はマントルウェッジの対流上昇に伴って(?)上方へ移動し,背弧域の地殻内に滞留し局地的な地震(e.g. 能登半島地震)を引き起こします.

Suzuki et al. (2025) などによるこのスキームは非常にわかりやすく統一的で,私のような地質屋にはきわめて魅力的なものです.しかし,特に深度 70 km 以上の部分での流体の動きについてはその理由・要因に理解できない点があるのが気になるところです.これについては,引き続き調べていきたいと考えています.

2025年07月

2025/07/15: 地球で最新の岩石

このトピックスは,過去に書いた『人新世 Anthropocene』がらみのネタです.地球で最新の岩石って...今現在あちこちで噴火している溶岩(の固結したもの)がそうなんじゃ?というツッコミは無しで.なにしろここで紹介する Youtube 動画サムネールには “Meet Earth's Newest Rock” と堂々と書かれているのですから.

2025/07/14 に公開された OzGeology の Youtube 動画 A Mysterious New Rock Is Forming on Earth は,興味深い視点から “人新世の岩石” が紹介されています.ネタ元になっているのは Owen (2025) です.この論文タイトルには,“anthropoclastic rock” という実に新鮮な堆積学用語が使用されています.もちろん,まだ訳語はありません.Pyroclastic rocks が火砕岩ですから,人砕岩...?!

A. Owen (2025) Evidence for a rapid anthropoclastic rock cycle. Geology, 53 (7), 581–586.

ここで紹介されているのは,イングランド北西部カンブリア州の海岸地域です.ここには 19~20 世紀に製鉄所があり,そこから出たスラグ(鉱滓)が鉱石ズリとともにうず高く(おそらく 10 - 20 m 以上)積み上げられています.その断面が海岸侵食によって露出し,スラグ・ズリがアルミ缶タブなどの海岸ゴミ(人類成物質 anthropogenic material)とともに再堆積しました.それが,化学的作用による膠結作用の進行で “岩石” となりました.ゴミの中には硬貨や自動車タイヤなども含まれています.膠結作用は,ゴミの解析から過去 35 年以内に起こったとされています.

実はこのような人新世の岩石は,Corcoran et al. (2014) によってハワイから既に報告されています(右写真).こちらは,なんとプラスチックゴミ(容器・漁網・テープなど)の “溶融” によって海岸で形成されたもので,彼らはこれを “plastiglomerate”(プラスチック塊岩?)と命名しています.砕屑物としては他に,サンゴや玄武岩溶岩の塊が含まれています.

“溶融” は,なんと観光客のキャンプファイアー(!)によるものとされています.OzGeology の動画では,その他に直射日光を受けた砂浜の温度上昇によるケースもあることが指摘されています.

Corcoran et al. (2014) の写真を見る限り,プラスティック破片の含有量は 20 - 30 % 程度とあまり多くないように見えます.さらに固結度は非常に高いので,溶融したプラスティックによる膠結以外になんらかの(beach-rock とか?)化学的沈積作用もあるのではないかと推察するのですが,彼らの論文には特に明示されていません.

P.L. Corcoran, C.J. Moore and K. Jazvac (2014) An anthropogenic marker horizon in the future rock record. GSA Today, Article, 24, no. 6, 4-8.

ここまで来ると,人新世というのはもはや確固たる地質時代であると私には思えるのですが,正式な地質時代としてはいまだに国際層序学委員会で認められていないようです.聞いた話では,特に地質関係者の間で違和感があるのだそうです.それは,人間の営為を地質時代に含めて良いものかということの他に,『いつまで続くか分からない』(=作った途端に終わってしまったらどーする)という観点もあるそうです.なるほど.“いつから始まったのか?” という曖昧さもありそうです.

私も地質関係者ですが,個人的には人新世にはなんの違和感も感じません.ここまで地質記録に関わりがある以上,作るしかないのでは?と思っています.ただ,上の論文のどちらもそうですが,プラスティック・ゴミ(やそれによる汚染)に重点が置かれたものです.人新世の始まりの設定を『農耕の始まり』や『産業革命の始まり』に置かないとすると,それが始まってまだたかだか数十年ということになり,地質時代としてはあまりに短すぎると感じるのも確かです.人類がこれから数十~数百万年も存続するとも思えない...